中国城市基层社会自治发展的路径

陈尧 王哲

摘 要: 近年来,随着国家治理体系的逐步完善,基层群众性自治获得了新的发展机遇。以改革开放以来人民调解制度的发展为例,在国家推动下,城市人民调解制度经历了重要变革:一方面,人民调解被当做司法助手、社会综合治理体系的组成部分、多元化纠纷解决机制的重要构成而逐渐被国家吸纳;另一方面,人民调解不仅在组织和功能上得到了扩张,而且在行为方式上表现为科层化发展,从而突破了地域性、群众性和自治性。通过治理吸纳自治,城市人民调解制度被纳入地方性国家科层制的框架,成为国家治理体系的组成部分。从城市人民调解制度的发展中可以看到,中国基层社会自治的发展道路既不同于随着市场经济和个人权利发展而形成的西方城市社会自治发展的市场化路径,也有别于依赖伦理道德而形成的中国传统基层自治发展的社会化路径,而是一种国家化路径。

关键词: 国家治理;基层自治;城市人民调解制度;国家化路径

20世纪80年代后居民委员会的普遍建立,标志着中国城市基层自治进入了稳定发展时期,但21世纪以来居委会的行政化,暴露出基层社会自治的局限。随着我国社会急剧转型和城市化进程的加快,日益突出的社会矛盾纠纷已经影响到城市基层社会的稳定和秩序。在一段时期内,城市基层社会秩序的构建,主要依赖国家公共权力,这种做法付出了巨大的行政成本,也不利于国家治理能力的现代化。在此背景下,国家通过吸纳社会资源、社会组织以实现多元化治理,成为构建国家治理体系现代化的必然途径。正是通过治理吸纳自治,人民调解制度逐渐发展为当代中国国家治理体系中一种重要制度,在维护整个社会尤其是基层社会的秩序和稳定方面发挥了特定作用。人民调解制度的发展一定程度上反映了国家治理背景下基层社会自治组织的自主性及其自治权的变迁。如何看待人民调解制度的发展,对于理解中国城市基层社会自治发展具有重要意义。

一、城市基层社会自治发展的路径:历史与现实

城市基层社会自治是政治文明的重要标志。不管是英国的市民社会自治还是美国的乡镇基层自治,西方城市基层社会自治的发展均体现出明显的自发性、自主性的特点。在一定程度上,西方城市基层社会自治与国家治理之间形成了一种分权模式。

传统中国是一个“皇权”与“绅权”并存的社会,皇权与绅权共同构成了社会治理的二元模式。①由于“国权不下县,县下惟宗族 ,宗族皆自治,自治靠伦理”,在基层社会中发挥主导治理作用的是乡绅。②乡绅是中国传统社会中一个特定的社会集团,由乡村地主、宗族长老、科举落第或未当官的科举及第人士、退休回乡的官吏等构成。乡绅通常被推崇为乡村社会的领导者,承担着若干社会职责,诸如组织公益活动、调解民间纠纷、兴修公共工程、组织地方防卫和征税、弘扬儒家社会价值观念、维护寺院、学校和贡院等。③同时,他们又往往与官方有着千丝万缕的关系。在皇权有限的情况下,乡绅承担了许多本来属于官方的公共事务,因而被默认为国家政权在基层社会的代理人,政令往往经由乡绅而到达民众,乡绅充当着政府官员与百姓之间的中介人。然而,即便是这种性质的乡绅自治,也从最初的共存、共治到元明清时期已经退变为皇权的奴役了。④因此,乡绅自治并非基层社会民众的自治,更非现代意义上的社会自治,而是乡绅的治理和控制。尽管传统中国的乡绅自治也具有自发性,但随着历史的发展,这种建立在伦理道德基础上的乡绅自治的自主性却逐渐丧失。

中华人民共和国成立后,在经济领域建立了计划经济体制,在社会领域则形成了一个全能型的社会,国家权力直接延伸到社会基层,社会自治很不发达。改革开放后,随着国家放权让利和人民公社体制的解体,中国城市基层社会自治开始复兴。1989年的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》为城市基层社会居民自治提供了制度保障。随着中国建立市场经济,社会结构开始发生巨大变化,一些经济性社会组织如产业性商业性协会、中介组织开始出现,同时一些建立在自愿、共同理想基础上的志愿团体、慈善组织、社区组织、民间互助组织等也不断涌现。这些自发性社会自治组织的成长推动了中国城市基层社会自治的发展。但这些业缘性的、职能性的社会自治发展属于有限的、局部的社会自治,而地缘性、普遍性的社会自治因在组织规模上趋于饱和而一度陷入了发展的“瓶颈”。这一状况随着中国逐渐向服务型政府转变而发生变化。在国家治理体系现代化的要求推动下,基层群众性自治获得了新的发展机遇:一方面,新型社会自治如业主自治具有内在动因而呈现出强烈的自发性生长需求;另一方面,传统的群众性自治内部也出现了一些新的发展趋势。

有研究者将中国基层社会自治的发展路径总结为三种主要路径,即社会自发路径、国家建构路径和基层治理路径。社会自发路径建立在社会中心主义的自发秩序理论基础之上,国家建构路径建立在国家中心主义的国家建设理论之上,基层治理路径将基层自治视为国家主导和社会参与的一项系统性治理工程。在中国,基层自治的发展更多地带有国家建构的色彩,国家是政治和经济活动中具有自主性和能力的行动者,基层自治的产生、确立和推广都带有明显的国家赋权的特征。在中国现代国家建设的进程中,国家不仅主导了基层自治的建构,还以国家权力抬高了基层自治制度的地位。⑤当前中国进入了国家治理现代化的新时代,基层社会自治发展也随之出现了一些新的特征。城市人民调解制度的发展即为例证。近年来,人民调解制度尤其是城市人民调解制度的发展,跳出了中国传统社会自治的边界,体现了国家对社会的形塑以及社会对国家能动性的回应。

本文以城市人民調解制度的变迁和演进作为内容,运用历史—过程分析,思考人民调解制度变迁背后城市基层社会自治发展的路径特点。选择人民调解制度发展作为案例的理由主要在于,人民调解制度发源于中国传统社会纠纷民间解决机制并一度承担了基层社会自治的核心功能,⑥在改革开放以后继续被作为基层群众性自治的重要组成部分(人民调解委员会是村民委员会和居民委员会唯一内设的组织)并获得了有效发展,因而一定程度上代表了基层自治的发展趋势。此外,人民调解制度主要在地方和基层得以实践,而上海、北京、深圳等大城市的制度发展及创新往往引领着全国其他地方制度的发展方向。因此,在研究对象上,本文集中围绕上述典型城市人民调解制度的变迁展开分析。

二、从司法分流、“大调解”到社会多元治理:城市人民调解组织的角色变化

一般认为,在传统中国社会的民间调解和社会调解中,地方团体在解决纠纷方面享有广泛的自治权,它们与政府分享纠纷化解传统。⑦传统民间调解主要包括半官方的“鄉保调解”、宗族内部的“宗族调解”以及社会性的“邻友调解”,发挥了纠纷解决、道德教化以及基层管理的功能。⑧作为社会自治的重要形式,民间调解与传统中国的官僚统治构成了一种相对独立的二元结构,而社会自治也成为基层社会治理的主要形态。

从传统民间调解发展而来的人民调解制度,萌芽于20世纪二十年代初中国共产党领导的农民运动,农会为了化解农民内部矛盾而设立了相关组织。在20世纪三四十年代,各抗日根据地和解放区纷纷建立了人民调解组织,人民调解与民间调解、行政机关调解以及法院调解一起构成了整个调解体系。新中国成立后,在共产党领导下中国社会实现了结构革命和统一,表现为国家通过垄断公共权力而实现对社会的重构。⑨传统民间调解被改造成为人民调解,是党的路线方针在实践中的体现,“它将纠纷的解决与共产主义重构社会的尝试连接在一起并使纠纷解决的政策适应社会主义建设的需要。”人民调解的最终目的是动员群众提高争执者的政治意识来维持社会秩序。⑩

改革开放后,一方面,随着社会经济发展而来的是社会利益的分化和权利意识的增强,社会矛盾和纠纷迅速增加,人们对纠纷化解的诉求也急剧增加;另一方面,中国法治建设的开启推动了社会纠纷化解向司法为重点的转向,法治兴国的政策一度被理解为诉讼至上。11在社会纠纷化解诉求大量涌向法院的同时,中国的司法体系却未做好充分的应对准备。人民法院所受理的一审各类案件的数量从1978年的44.8万件增长到2017年的2260.2万件,增长约50.5倍,其中民商事案件从1978年30.1万件增长到2016年1137.4万件,增长37.8倍。12相比之下,依据行政区划设置的基层人民法院的数量几乎未变,法官的人数也没有增长多少。根据2017年最高人民法院的工作报告,全国基本完成法官员额制改革,产生入额法官11万多名。13

在“诉讼爆炸”的压力下,人民法院首先想到的是如何通过分流案件来缓解压力。2002年9月,最高人民法院发布《关于审理涉及人民调解协议民事案件的若干规定》,以司法解释的形式肯定了人民调解协议的合同性质和约束力,拉开了将人民调解纳入司法体系的序幕。同月,司法部发布《人民调解工作若干规定》,要求在村民委员会、居民委员会、企事业单位和行业协会中重建人民调解组织。与司法相比,无论是从门槛、效率、可接受性等还是从社会心理、情理等方面考虑,人民调解均具有无可比拟的优势:一是调解是我国的传统解决纠纷制度,根植于中国传统社会的调解制度与我国社会有着无法剥离的关系,具有强大的生命力;二是通过调解解决纠纷符合当前和谐社会建设的需要;三是通过调解解决纠纷弥补了立法滞后带来的新权利等无法可依的漏洞。14

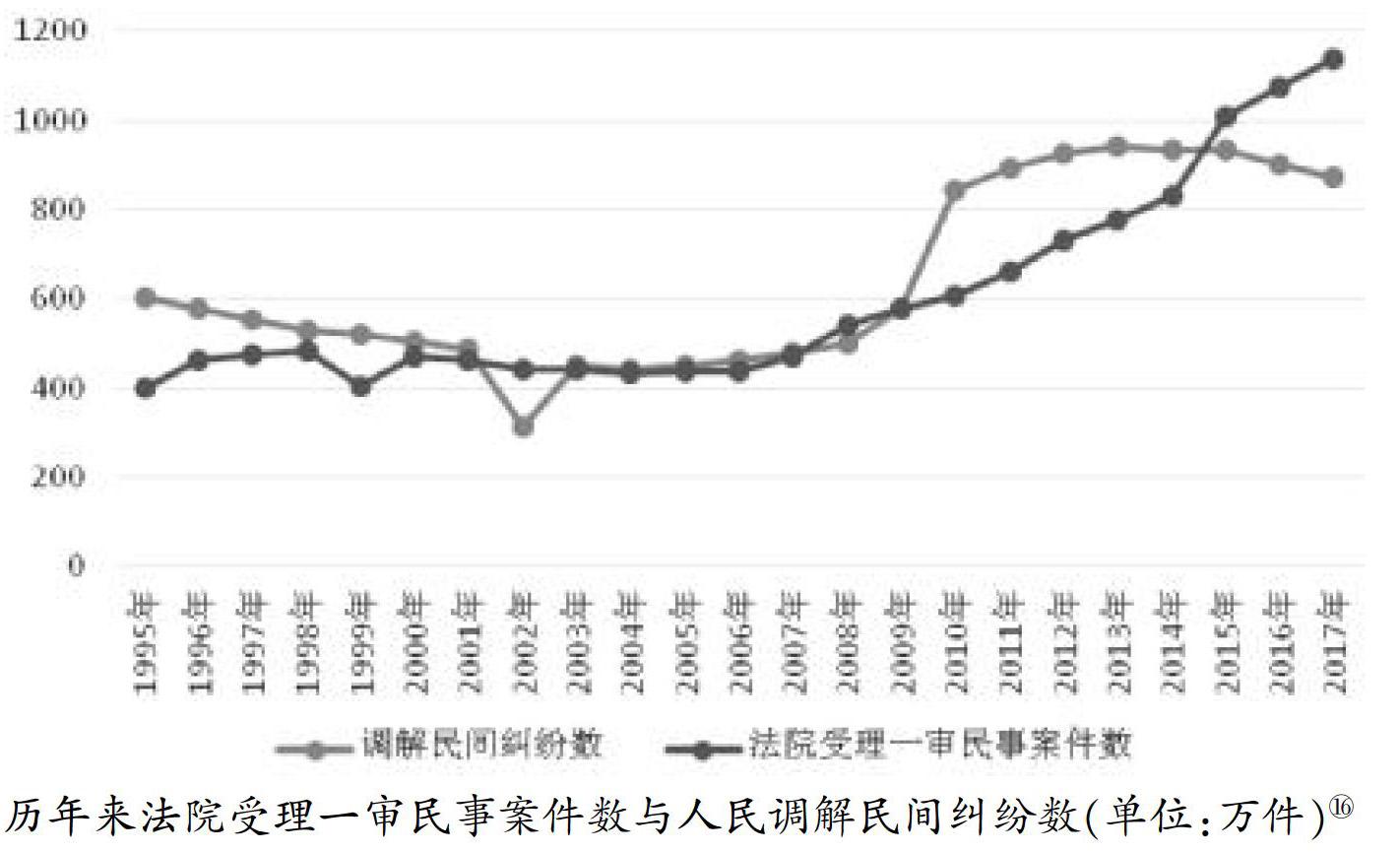

人民调解的这一优势很快被司法机关充分利用。2004年出台的《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》明确“人民法院可以邀请与当事人有特定关系或者与案件有一定联系的企业事业单位、社会团体或者其他组织,和具有专门知识、特定社会经验、与当事人有特定关系并有利于促成调解的个人协助调解工作。”其中,“诉调对接”(即诉讼与人民调解的互相衔接)是一项重要创新。2003年,上海长宁区人民法院与司法局联合,在法院中设立“人民调解窗口”,由法院提供调解员工作室和调解室,正式启动“法官主导下的诉讼调解社会化”试点工作。法院不但将人民调解请进来,也通过委托调解的形式走出去。2006年,福建省莆田市基层法院与人民调解实现全面对接,通过法院附设人民调解窗口、特别调解员制度、委托人民调解组织调解、协助人民调解、指导人民调解组织的调解工作等多种形式,方便、有效、快速地化解矛盾纠纷。2015年12月,在浦东新区政府、法院和司法局协调下,全国第一家专业人民调解中心——浦东新区专业人民调解中心正式成立,开拓了人民调解和司法调解联动的新模式。该中心接受大量法院转交过来的民事纠纷案件,占到调解总量的约90%。15通过诉调对接机制,使得司法审判和社会力量优势互补,既可以降低法院的审判负担,又可以塑就人民调解的法制性权威。近年来,人民调解组织调解民间纠纷的数量呈现快速增长态势(见下图)。

历年来法院受理一审民事案件数与人民调解民间纠纷数(单位:万件)16

党的十六届一中全会以后,党中央将“稳定”目标上升为构建社会主义和谐社会的关键,“维稳”成为最大的政治,是社会治理的最高准则和目标。当转型期社会矛盾和纠纷日益增多,司法难以承担纠纷化解的责任,而行政调解又零星分散时,地方各级党委和政府感受到了前所未有的“维稳”压力。为了应对日益复杂的社会形势,决策层推动了人民调解制度的创新和变革,将人民调解提升为社会综合治理的基础性工具。2004年,时任司法部长张福森在全国人民调解工作座谈会上指出,“人民调解工作在维护社会稳定中肩负重大责任。各级司法行政机关和人民调解组织一定要树立政治意识、大局意识、忧患意识和责任意识,充分认识人民调解工作的作用。”17随后,无论是在法律、政策,还是在外部环境和经费保障方面,人民调解获得了非同寻常的支持。

2005年,中共中央办公厅转发《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》,要求“进一步健全矛盾纠纷排查调处工作机制、工作制度和工作网络,……强化社会联动调处,将人民调解、行政调解和司法调解有机结合起来。”随后,各地纷纷建立社会矛盾纠纷调解工作的领导小组和指导委员会,在区县、街镇普遍设立“社会矛盾纠纷调处中心”。这就是通常意义上的“大调解”,即在党委、政府的统一领导下,由政法综合治理部门牵头协调、司法行政部门业务指导、调解中心具体运作、职能部门共同参与,通过整合各种调解资源,最终实现对社会矛盾纠纷的协调处理。18“大调解”以人民调解机制为基础,将民间调解、治安调解、信访调解、行政调解、诉讼调解等有机结合起来,实际上就是将过去分散的司法调解、行政调解和人民调解整合起来的一种实践,目的就是快速、有效地平息、化解各种社会矛盾纠纷。19

不可否认,“大调解”机制是在特定时期出现的一种有效的社会综合治理工具。但是,这种具有能动主义的纠纷化解模式,对党委、政府的依赖程度很高;由于“大调解”的推进方式是“社会动员”,不仅成本很高,而且调解纠纷解决的能力和效果取决于上级的重视程度;大调解的解纷功能主要是事后性的;调解具有行政化和司法化等特点。大调解与人民调解的内涵大相径庭,已经不能划入人民调解的范畴。20显然,作为一种特殊的维稳机制,“大调解”模式不是常态化的社会矛盾纠纷处理机制,且其初衷是为了快速平息而非彻底化解社会矛盾纠纷,因而颇受争议。

不管是作为司法助手,还是作为社会综合治理体系的构成部分,人民调解均被相关机关吸纳而承担了特定的社会纠纷化解功能。不过,社会矛盾纠纷化解并非只是司法机关或综治机关的责任,而是执政党、国家乃至整个社会的责任。2006年十六届六中全会审议通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中,全面阐明了中国特色社会主义和谐社会的性质定位、指导思想、目标任务、工作原则和重大部署。在构建和谐社会的目标指引下,社会纠纷化解开始走向多元化。2014年十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出要“健全社会矛盾纠纷预防化解机制,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制。加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系。”这一重大战略为深化多元化纠纷解决机制改革指明了方向,在国家治理体系和治理能力现代化的整体战略部署中描绘了多元化纠纷解决机制改革的发展蓝图。自此,人民调解不仅作为一种纠纷化解手段,也成为了一种国家治理机制而被纳入了基层社会治理体系。有研究者乐观地认为,人民调解能够通过隐性扩张政权规制、中立冲突性质,并经由调解协议的合同形式构建基层社会与政权之间的“弹性”联结,在国家政权与社会间建构起“合作治理”的模式,为中国治理模式的转型提供了一种可供选择的思路。21

在十八届三中全会提出国家治理转型的大背景下,人民调解制度获得了新的发展机遇。从司法助手、社会综合治理的组成部分,再到国家治理体系中多元化纠纷解决机制的重要部分,人民调解组织在社会纠纷化解中的角色不断变化。改革开放以来人民调解制度的复兴,并不是基层社会对自治秩序的自发诉求,而是在国家的需求和主导下逐步恢复和发展起来的。人民调解制度没有实现向群众性、自治性的简单回归,而是一步一步被国家吸纳并得到建制化。

三、科层化:城市人民调解制度的发展

进入21世纪后,在社会治理和国家治理的背景下,城市人民调解组织开始了“脱胎换骨”般的改造,加快了从基层社区治理主体向社会治理主体转变的步伐。这一过程难以用简单的制度化、法治化或职业化的语言来描述,也不等同于国家化,而是在一定程度上呈现出科层化和理性化的特征。

首先,组织增生。人民调解在组织上实现了科层化扩展,表现为纵向扩展和横向扩展。

改革开放前的人民调解委员会,依照《人民调解委员会暂行通则》的规定,一般在基层政府或政府派出机构层次建立,城市主要以派出所辖区或街道为单位,农村以乡为单位建立。城市是在基层人民政府主持下,由居民代表推选产生人民调解委员会,农村由乡人民代表大会推选产生。改革开放以后,根据1989年颁发的《人民调解委员会组织条例》,人民调解委员会为村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性组织。随着人民调解在国家治理体系中地位的提升,人民调解组织迅速发展。目前,从纵向上,各地普遍建立了由区(县)调委会—街(乡镇)调委会—居(村)调委会三个层次构成的人民调解组织体系。在地方党委和政府的推动下,人民调解委员会的牌子挂到了乡镇政府乃至区县政府,人民调解委员会变成“社会矛盾调处中心”。一些地方还增加了居民调解小组或楼(组)调解小组,尽管调解小组还没有被纳入正式体制。无论是设置在街镇的人民调解工作室,还是设置在派出所和法院的人民调解工作室和人民调解窗口,均是由政府购买人民调解服务而建立起来的。当人民调解从原先的社区性、地域性的组织,发展为跨不同政府层级、不同政府部门的,以及政府与社区相联结的组织时,人民调解也就开始具备社会公共治理的功能。

以上海闵行区为例。在区级层面,闵行区政府设置了“区社会矛盾预防和调处工作联席会议”,负责组织领导全区社会矛盾预防和调处工作。区级层面由1个中心、7个专业性人民调解委员会(含交通事故、医患纠纷、消费争议、劳动争议、房地物业、涉老纠纷、涉校纠纷)组成,共配备30多名专职调解员,具体承担热点、难点矛盾纠纷的调解工作。在街镇层面,在街镇社会矛盾预防和调处工作领导小组的领导下,13个街镇均设有人民调解委员会和公安司法联合调解工作室,共配备102名专职调解员,从事辖区内疑难、复杂纠纷的调解工作。此外,每个街镇均设有司法信访综合服务窗口,集人民调解、法律服务、法律咨询、法制宣传、安置帮教、信访接待、“110”公安司法联动、“12348”电话法律咨询等功能为一体。在社区层面,各个居村人民调解委员会建立了“3+2+X”的社区矛盾化解联合调解会议机制,“3”是指居委会调解主任、社区党小组长、楼组长,“2”是指政府购买的驻社区律师、社区民警,“X”是指小区业委会成员、物业公司负责人以及社区志愿者。其中,党小组长、楼组长以及社区志愿者还承担着人民调解信息员的角色。居村人民调解委员会工作职责是:负责居民区社会纠纷的受理和调解,对居民区社会矛盾纠纷进行排查、预防,定期向街镇人民调解委员会反映本居民区纠纷排查、调解工作的情况,宣传法律、法规、规章和政策等。22

在横向上,人民调解组织超越了《人民调解法》规定的范围,发展出跨地域、跨行业乃至专业性人民调解委员会。在2002年司法部颁布的《人民调解工作若干规定》中,明确可以根据需要设立区域性的、行业性的人民调解委员会,行业性、专业性人民调解组织随后在全国范围内迅速发展起来。2015 年,上海市高级人民法院及多个委、办、局联合发布《关于完善本市人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系进一步加强人民调解工作的意见》,其中一项重要内容就是将人民调解工作扩张到行业性、专业性的“8+N”領域,其中8个领域为:治安案件、道路交通事故民事损害赔偿纠纷、物业纠纷、劳动人事争议、医患纠纷、涉校纠纷、民事案件及刑事和解等,“N”主要包括自贸区、金融、知识产权、人民调解信访代理等。2015年底,上海市浦东新区建立全国首家专业性人民调解中心,先后建立了医疗纠纷调解委员会、物业纠纷调解委员会、交通事故民事赔偿纠纷调解委员会、国际旅游度假区纠纷调解委员会、工商联民商事纠纷调解委员会等,通过统一办公场地、统一调解标识、统一调解流程,以及开展指导培训等工作,促进专业人民调解组织规范运作,实现专业人民调解的“一门式”受理。2015年12月,北京多元调解发展促进会成立。该协会系全国首家省一级的,为行业性、专业性调解组织提供服务保障的自律性行业协会。同年底,与法院建立联系的北京市行业性、专业性调解组织有17家,建立委托调解机制的调解组织有11家,涉及医疗、互联网、证券、保险、物业等多个专业领域。23截至2015年底,全国共设立行业性、专业性人民调解组织45739个, 其中设立人民调解委员会24263个,设立调解室21476个。24

其次,功能扩张。从受案范围来看,人民调解的适用范围超出了传统民间调解和改革前人民调解的内容,承担了更广泛的社会秩序维护和稳定职能。传统社会的民间调解主要发挥着民间纠纷解决、维护人伦关系和道德教化的功能。25中华人民共和国成立后,1954年政务院发布的《人民调解委员会暂行组织通则》中,人民调解的功能主要是“及时解决纠纷,加强人民中的爱国守法教育,增进人民内部团结,以利人民生产和国家建设”。调解的内容为“一般民事纠纷和轻微刑事案件”。在1989 年国务院颁布的《人民调解委员会组织条例》中,人民调解的功能为“及时调解民间纠纷,增进人民团结,维护社会安定,以利于社会主义现代化建设”。人民调解的任务为“调解民间纠纷”,这些民间纠纷主要发生在社会基层如家庭、社区中,人民调解委员会也只包括村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性组织。2002年《人民调解工作若干规定》明确人民调解委员会调解的民间纠纷,包括发生在公民与公民之间、公民与法人和其他社会组织之间涉及民事权利义务争议的各种纠纷。但是,随着人民调解组织体系的扩张,人民调解组织的调解范围已经延伸到发生于不同社会主体之间妨害正常社会秩序的各种权益或权力冲突(尽管2010年颁布的《人民调解法》仍然将人民调解的内容限定为“民间纠纷”),不仅包括非官方平等主体之间的民事纠纷,也包括因民事纠纷而引起的轻微的刑事纠纷以及群体性纠纷、政策诉求型纠纷、涉访涉诉纠纷等。26然而,对于征地拆迁、环境保护、医疗事故、劳动争议等复杂的、群体性的热点难点纠纷,尤其是涉及政策或政府行为而引发的纠纷,基层人民调解组织显得力不从心。此时,街镇甚至区县一级的人民调解组织、行业性或专业性人民调解组织的作用就凸显了。街镇层面调解组织通常化解本辖区内的疑难、复杂、跨地区、跨单位的民间纠纷,而区县层面的调解组织则调解领导交办的或者各街镇请求调解的重大疑难社会矛盾。在区县和街镇,人民调解委员会被纳入了矛盾纠纷多元化解中心,但这些调解已经不再是纯粹的民间性自治组织的调解,而是各级政府及其职能部门在其中起核心作用,本质上是行政力量、司法力量对民间纠纷的介入,呈现出与人民调解的民间性、自治性相脱离,依赖于行政权和司法权的纠纷处理特点。27从调解功能的性质上,人民调解已经从解决民间纠纷矛盾上升到社会稳定和社会秩序的维护、促进国家治理在基层的实现。人民调解组织不但直接受司法局的指导、协调、监督,人民调解工作也被纳入了社会综合治理体系,接受党的政法委员会、法院的指导和协调。

第三, 理性化。从作用过程和机制上,人民调解制度的变革日益表现为一种理性化的过程。理性化即理性成为人或事物活动的依据和原则的过程,理性代表着理智、规范和逻辑。近代国家治理的“理性”至少具有三种内涵:形式主义,即从形式上官僚制结构明确,借助于形式的、抽象的、普遍的规则进行管理;专业知识,即具有专门性知识是官僚制的活动原则;技术效率,即在非人格化的运作下,准确性、速度、持续性、纪律性、可预见性等是官僚制的重要“特征”。28理性化曾经塑造了现代中国复杂的国家机器,在世纪之交行政改革中所贯彻的“法治化、规范化、技术化和标准化”的理念,就是理性化原则的体现。这一原则也同样适用于人民调解制度的变革,表现为人民调解活动的法治化、职业化和规范化。

从调解的依据和标准来看,人民调解从主要依据情理、风俗、习惯逐渐转变为以法律、法规为准绳,调解所依靠的调解人员的人格权威逐渐转变为法理权威。人民调解中纠纷解决的权威扩张是国家赋权的结果,即国家通过立法形式赋予人民调解组织的调解权力,因此,这种调解与传统民间调解相比具有更大的权威性。《人民调解法》规定人民调解员在调解过程中,“坚持原则,明法析理,讲解有关法律、法规和国家政策,在当事人平等协商、互谅互让的基础上提出纠纷解决方案,帮助当事人自愿达成调解协议”。这一依据的调整与传统调解的本质不同。日本学者棚濑孝雄曾指出,“与审判必须严格依照法律规范这样的普遍标准不同,调解中合意的形成基本上是以当事人个人关于是否有利、是否有理的评价标准为基础。”29如果说传统民间调解是一种伦理调解,新中国建立后的人民调解是一种政治调解,那么当前的人民调解则是一种法治调解。《人民调解法》和《民事诉讼法》均明确规定,人民调解协议可以向法院申请确认调解协议的效力。法院经审查认为合法有效的,可以做出确认裁定书,从而赋予调解协议以强制执行力。近年来,要求调解人员具备法律知识、配备律师法律服务,几乎是所有调解工作的前提。2016年上海市浦东新区专业人民调解中心招聘调解员的公告中,考试内容明确为“《人民调解法》及其相关的法律、法规、知识等,以及沟通和调解的能力、技巧”。30在北京、上海、深圳等城市,通过政府购买将律师服务引入社区调解中,建立了“一村居一律师”的制度。312017年10月,《最高人民法院、司法部关于开展律师调解试点工作的意见》出台,在人民调解体系中加入了律师调解,并将依法调解作为律师调解工作的唯一依据。

职业化和规范化成为城市人民调解制度理性化的一个重要特征,体现了脱离人的因素而向以“事”为核心的转变。“只要专业仍是现代文化的根本特征,而人类在目标实现上和运用形式理性之方法手段无法分离,只要借着科层官僚之行政幕僚遂行支配的情形仍然存在,那么所谓治理众人,不论以何种形式出现,终归意味着以‘事来管理。”32与传统人民调解兼职化、业余化不同,职业化、专业化成为城市人民调解制度发展的趋势。人民调解员职业化包括推行人民调解员公开招录、职业培训、持证上岗、资格认证、等级评定、考核奖惩等整个过程的职业化、制度化。在上海,区和街镇人民调解委员会的调解员属于专职人员,通过公开招聘录用,其收入水平一般处于社会平均收入偏下。33在上海闵行区,区司法局制定了《关于加强闵行区人民调解员职业化培训工作的实施意见》,对人民调解员进行初任培训、在岗培训、专技培训、等级培训等。在具体管理过程中,区司法局委托区人民调解协会对人民调解员实行分级管理。依据《闵行区人民调解员等级评定暂行办法》,人民调解员的职业等级分为“首席、一级、二级、三级”。许多地方将调解绩效考核纳入了“量化管理”,包括调解数量和调解成功率。近年来全国各地人民调解的成功率保持在96%以上。34在薪酬方面,以上海市闵行区为例,根据《闵行区社会矛盾人民调解員岗位及薪酬管理实施细则》,对于区级劳动关系调解人员(即就业年龄段人员),参照该区政府雇员队伍的薪酬标准,建立与行业性、专业性专职人民调解员定位相适应、体现“合理待遇”原则的薪酬体系。区级劳动关系调解人员的薪酬由工资、办案补贴、福利和年度考核奖等构成。工资包括基本工资、档级工资、职务工资三部分。按照2017年的标准,办案补贴根据调解纠纷案件的性质确定,简易纠纷案件补贴50元/件,普通纠纷案件补贴150元/件;疑难纠纷案件补贴300元/件;重大纠纷案件补贴500元/件;特别重大纠纷案件补贴1000元/件。35对于街镇人民调解员,其薪酬由基本服务费和以案取酬费构成。以案取酬费的发放按照“以案取酬,多做多得”的原则,根据每位调解员调解成功的案件数量,按照当年度规定的支出标准,每月结算发放。对于村居兼职人民调解员,则建立、健全了“案件补贴”或“以奖代补”制度,依照调解纠纷的数量、质量、纠纷调解的难易程度、社会影响大小以及调解的规范化程度来确定纠纷化解难度系数,实施案件补贴。根据不同纠纷调解类别,每个案件的补贴一般从几十元到数百元不等。36

在地方区县、街镇司法行政机关的指导下,各级人民调解组织和专业调解组织建立、健全了各项工作制度,对调解的具体工作、流程予以规范化。从调解案件处置的流程上,各地建立了受理分流机制、逐级调处机制、联合调处机制、诉调对接或访调对接机制、信息沟通机制、矛盾纠纷预警排查机制等。从单个案件调解的过程上,规范了调解程序,包括纠纷受理、权利义务告知、组织调解活动、协议书制作和回访、调解卷宗归档等标准化环节。北京、上海、深圳等地方的司法局进一步要求对所有三级人民调解组织的调解卷宗进行汇总、统计、归档,由区县司法局统一保管。这种将人民调解的活动和过程纳入政府规范化、标准化、文书化管理的做法,无疑是科层制管理的重要组成部分,是对群众性自治活动的深度吸纳。

四、治理吸纳自治:城市基层自治发展的国家化路径

随着中国改革开放的深入,社会环境日益错综复杂,社会问题日益增多。面对复杂的社会治理任务时,国家一方面采用政治吸纳行政的方法,将政府活动纳入到法治化和规范化的进程之中,另一方面采用政府吸纳社会的方法,将社会治理的经验和机制纳入到国家治理体系中,人民调解制度的变迁即为后者的生动体现。在党的十八大以来提升国家治理能力的背景下,由于具备了为党和政府分忧、为法院减负、为公安减压、为信访分流、为群众解难的功能定位,人民调解制度成为广义的国家制度的组成部分,不但不再被置于诉讼或法治的对立面而遭到司法中心主义观念的贬抑,相反,面对社会矛盾化解和国家治理现代化的要求,人民调解被视作社会治理创新的重要力量。当下,关于人民调解应当走司法化、专业化的道路还是应当坚持民间性、群众性的讨论,似乎已无多大意义。关于人民调解衰落的论断也并不恰当,确切地讲,是人民调解的人民性、群众性、地域性在发生变化。人民调解组织正日益被吸纳到地方性国家科层制的框架之内,成为国家治理体系的有机组成部分。作为民间调解和社会调解,人民调解呈现的是一种颓势和衰落;作为国家治理体系一部分的法治化、行业化和专业化的调解,人民调解则展示出一种美好的发展前景。

从微观过程来看,近年来人民调解在组织化、调解手段和技术方面的发展,无不反映出人民调解向国家靠拢的科层化变迁过程。随着城市化进程的加快和复杂社会的形成,国家如何利用外部资源来提升治理能力显然是各级地方政府亟需考虑的话题。在“维稳”、依法治国、国家治理等多重目标的推动下,地方政府对人民调解制度进行了大力改造,普遍构建了三级调解组织框架,建立了行业性和专业性调解组织,制定了政府购买法律服务、社区人民调解信息员等制度。社区人民调解组织通常由行政化的居委会成员兼任,显然是为了提升人民调解的权威性。人民调解信息员制度使得国家治理的触角深入社区,事无巨细的纠纷事件均纳入政府管控而形成了网格化管理体系。对于城市中关起门来的民众,国家找到了一种与传统的人际关系渗透不同的隐秘的方法,这是一种利用现代组织手段和技术手段的滲透。表面上看,这些措施是国家推动基层人民调解制度建设,给人民调解组织赋权、给个体更多的纠纷化解选择自由、司法大众化等看上去“国家撤退”并让渡治理空间的做法,实际上却是一种不易察觉但更为广泛、更具主动性的,以自治性的群众路线形式出现的国家路线。国家将人民调解组织塑造成为随时为其所用的、无所不在的代理者,以一种“对私人生活制度化的”方式,对调解组织进行扩张,使得社会生活的必要规制得以加强,37从而实现对基层社会的全面渗透和基层秩序的有效控制。

从宏观结构来看,人民调解制度是观察国家与社会关系的一个窗口。人民调解制度的变迁反映了国家与社会关系的变迁。从形式上,作为源于民间社会组织维护自治秩序的人民调解,在改革开放后实现了向政权组织如司法靠拢、社会治理的“大调解”吸纳,在功能扩张的同时实现了自身的组织扩张。但是,由于封闭式城市社区结构产生的是更多孤立的、缺乏公共交往的个人,社会自治变得日益困难:一方面,与传统的李普塞特假设即“经济发展催生民主发展”38相反的是,人们的公共参与和政治参与并没有随着经济发展和城市化而上升,反而有可能下降;39另一方面,人与人之间的社会距离变得越长,一旦遭遇纠纷就越可能诉诸法律规则。40同时,社会自身自治诉求的下降也给了国家权力扩张的空间。因此,人民调解的国家吸纳既有国家能动主义的需求,也有社会结构变化和民众自身的因素。

在当前,人民调解实现了结构和功能的扩张,也获得了必要的、更多的资源(尤其是财政资源),调解的组织化程度得到了加强,调解的有效性得到了大大提升,人民调解以更加权威化、组织化和现代化的面目出现。通过国家主导的科层化过程,人民调解一步步被吸纳入国家治理体系,具备了专业化、职业化和规范化等特点。从城市人民调解制度的变迁中,可以看到国家治理的目标统御、自上而下的制度设计、政府的组织支持以及绩效考核的科层化管理模式。但是,人民调解制度的发展不等于完全政府化,近年来国家仍然提出了“推进群众性自治”的口号,倡导在新时代坚持发展具有地方特色、走群众路线的人民调解的“枫桥经验”。41

改革开放后,国家在基层社会重建了村委会、居委会等自治组织,并创造了一些自治空间,向自治组织进行了一定的赋权,人民调解也被国家通过法律的形式纳入群众性自治的范畴。但是,基层社会自治组织的自治权并非完全独立意义上的公共权力。作为自治权力行使形式之一的人民调解,由于没有强制性公共权力作为支撑,其效力有限,在加强法治建设的时代,逐渐失去了作为社会纠纷化解主流渠道的地位。然而,纯粹以冷冰冰的法律来维护社会秩序和化解纠纷,对于国家而言成本极高,而人民调解在形式上的民间性和自治性有助于缓和公共权力行使的僵硬,有助于缓解公共权力机关与当事人之间的对抗性。因而,在社会分化和组织化程度较高的社会中,国家往往以调解为杠杆,增强公共权力的效用,形成一种“正式权力的非正式运作”。42通过治理吸纳自治,国家在一定程度上推动了城市基层社会自治的发展,更重要的是提升了国家治理能力,有效实现了基层社会的稳定有序。

从城市人民调解组织所主要依托的居委会的发展来看,改革开放后,随着革命委员会体制的解体,居委会又开始恢复,但此时居委会仍然以街道办事处的下属部门为主要角色。而随着改革开放的进一步深入,居委会的社会服务、社会自治的功能需求开始突显。1982年,全国人大常委会在起草宪法修正案时,将村委会、居委会一起写进了宪法,并对村委会的自治性质、任务、组织原则等做了具体规定。1987、1989年,《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》《中华人民共和国居民委员会组织法》分别得到通过。2007年,党的十七大将“基层群众自治制度”首次写入党代会报告,正式与人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等一起,构成中国特色社会主义政治制度體系。同时,在全国范围内也普遍建立了村委会、居委会等自治组织,并创造了一些自治空间。由于缺乏自我发育的土壤如组织文化传统、资金来源等,居委会的自主发展极其有限,且其本身就是在政府的推动下组建的,因而在组织、经费、人员、工作内容上严重依赖街道办事处,最终形成了行政为主、自治为辅的工作格局,自治发展依附于政府的规划安排。与此同时,国家也从未放弃对公共权力的垄断,没有向自治组织实质性地赋权,所谓的社会自治权并非独立意义上的权力。根据《居委会组织法》,作为城市居民群众依法进行自治的组织,居委会主要任务包括:宣传法律法规和国家政策,教育居民;办理本地区居民的公共事务和公益事务;调解民间纠纷;协助政府维护治安以及协助政府做好与居民相关的各项工作;向政府反映居民的意见、要求和建议等。其中,居委会宣传教育、办理、协助的职能均属于配合政府完成相关的事务和工作,只有纠纷调解才是居委会相对自主发挥作用、体现群众性自治的活动。居委会长期以来以政府的助手形象出现,不仅在经费、人力资源方面严重依赖街道办事处或镇政府,在职能方面也以完成政府的行政性事务为主要内容。在现实中,居委会百分之七十以上的精力处理街道委派下来的行政事务,很少有时间承担自治职能和公共服务。但恰恰是在国家和政府的规划、支持下,居委会在地域上实现了全覆盖,具有了固定工作场所,活动经费有了保障,在组织上实现了制度化、规范化、职业化,在工作内容上实现了固定化、常规化。借助这一机制,基层社会自治也获得了一定的发展空间。党的十八届三中全会提出了国家治理体系现代化和国家治理能力现代化的口号,基层社区治理被纳入了国家治理体系,群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督也随之被纳入了社区治理和基层公共事务的框架内。为了提升治理效能和服务水平,各地还普遍推行了向基层社区进行城市管理权的下沉和服务体系的下移,从而在一定程度上,使城市基层自治组织得到了较大的发展。

自治的核心观念是自主性原则。“自主性”概念包含了自觉推理、自我思考和自决的能力。43自主性原则是公共权力能够得到合理证明的基础,是政治合法性的一项原则。它意味着人们在塑造其生活和机会的政治框架中应当享有平等的权利和义务的理念,意味着人们享有一种政治行动的共同结构,以便他们去追求自己的目标;人们在决定他们自己生活状况的过程中是自由的和平等的,他们能够参与到对公共事务的协商过程中。44就自治的外在方面而言,它意味着不受外来权力的干预,尤其是不受国家权力的干预,以独立的、自主的方式解决自身事务。因此,自治权意味着群体或组织享有对自身事务的决策权、自我管理权、自我监督权,而不受外来权力的干预。由此观之,当前中国基层自治组织的自治权,并非享有高度自主性的自治权,不是那种在传统社会中拥有一定裁判权和惩处权的自治权,也不同于西方那种与国家权力相对意义上的社会自治权。

从人民调解制度的发展到居委会组织、业主组织以及其他社会组织的发展中,我们可以看到中国城市中国家治理吸纳自治路径的一般机制,即在国家治理现代化的背景下,在社会需求的推动以及政府让渡或创造的公共空间内,自治组织和社会组织的数量得到增加,在功能上实现扩张和转化,特别是承担了大量政府转移的公共服务(例如通过政府资助或政府购买公共服务),同时自治组织和社会组织在一定程度上实现了制度化、组织化、法治化的发展。可见,中国城市自治组织和社会组织的发展主要是一种国家治理吸纳下的自治发展路径,这是一条现实的、可行的路径。西方国家城市基层自治的民间的、独立的(甚至与国家对抗意义上的)发展路径实际上是社会与国家分享公共权力的路径,主体是借助市场经济发展而产生的社会组织和自治组织,是依托于市场力量而形成的自治发展,可以称为市场化路径。传统中国基层社会中为了填补国家权力的空白而形成了一种自发性自治发展路径,这种自治纯粹依托基于血缘、宗族和地缘关系的宗族组织、乡绅群体等传统初级社会组织力量而形成的自治发展,可以看作是社会化路径。不同于前两种路径,改革开放以来中国城市社会基层自治的发展是一种国家化路径,走的是一条受到国家支持的自治发展道路。

中国正在努力探索社会自治的道路。尤其在城市,社区选举、基层公共事务的参与式治理、社会组织的自治发展、产权物业空间的利益互动,以及包括人民调解在内的群众自治性组织的实践等,提供了民众介入社会公共事务的机会,为促进公民参与,增进公民互动进而推动基层社会自治创造了可能。通过将以人民调解制度等城市基层社会自治纳入国家治理体系,中国正在创造一种不同于西方社会那种社会自治与政府管理相对独立的治理体系,同时,也为中国城市基层社会自治的发展提供了一条新路径。

————————

注释:

①④ 吴晗,费孝通:《皇权与绅权》,《民国丛书》第三编第14卷,上海书店,1948年,第51、54页。

② 秦晖:《传统十论——本土社会的制度文化与其变革》,复旦大学出版社,2003年,第3页。

③ 张仲礼:《中国绅士:关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社,1991年,第54页。

⑤ 李龙:《中国基层自治的研究路径》,《教学与研究》2016年第2期。

⑥ 例如,传统中国家族自治包括了宗教祭祀、处理族内纠纷等主要功能。作为最初级的司法机构,家族内部的纠纷首先由族长仲裁调解,不能调解处理的再由国家司法机关处理。见瞿同祖:《中国法律与中国社会》,中华书局,1981年,第23-25页。

⑦ 〔美〕柯恩:《现代化前夕的中国调解》,强世功编:《调解、法制与现代性:中国调解制度研究》,中国法制出版社,2001年,第104、115页。

⑧ 李婷婷:《社会治理视域下的人民调解》,人民出版社,2014年,第27-29页。

⑨ 季卫东:《调解制度的法律发展机制》,强世功编:《调解、法制与现代性:中国调解制度研究》,中国法制出版社,2001年,第26页。

⑩ 〔美〕傅華伶:《后毛泽东时代中国的人民调解制度》,强世功编:《调解、法制与现代性:中国调解制度研究》,北京:中国法制出版社,2001年,第310-346页。

11 何兵:《现代社会的纠纷解决》,法律出版社,2003年,第172页。

12 中国统计年鉴2018,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm。最后访问日期:2019年7月25日。

13 周强:《最高人民法院工作报告——2017年3月12日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上》,《人民日报》2017年3月20日。

14 洪冬英:《论人民调解的新趋势:行业协会调解的兴起》,《学术交流》2015年第11期。

15 宋宁华:《专业“老娘舅”一门式调解纠纷》,《新民晚报》2015年12月30日,第A9版。

16 数据来源: 中国统计年鉴,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm。最后访问日期:2019年2月15日。

17 张福森:《张福森部长在全国人民调解委员会座谈会上的讲话(摘录)》,《人民调解》2004年第4期。

18 章武生:《论我国大调解机制的构建:兼析大调解与ADR 的关系》,《法商研究》2007年第6期。

19 孙永生:《南通大调解:非诉讼纠纷解决的制度化探索》,《中国行政管理》2015年第1期。

20 吴英姿:《大调解的功能及限度:纠纷解决的制度供给与社会自治》,《中外法学》2008年第2期;蔡维力、郭甜:《人民调解制度的内在困结与进路破解》,《重庆大学学报》2015年第3期。

21 李婷婷:《社会治理视域下的人民调解》,人民出版社,2014年,第140-148页。

22 相关情况来自笔者率领的调研组于2017年6-10月对上海闵行区司法局的调研。

23 数据来自2016年8月25日笔者率领的课题组在北京市东城区珠市口东大街1号对北京多元调解发展促进会的调研。

24 《2015年度全国人民调解工作数据统计》,《人民调解》2016年第4期。

25 徐胜萍:《人民调解制度研究》,北京师范大学出版社,2016年,第39-41页。

2627 徐胜萍:《适宜人民调解的民事纠纷范围探究》,《山西大学学报》2015年第6期。

28 苏国勋:《理性化及其限制——韦伯思想引论》,上海人民出版社,1988年,第213-215页。

29 〔日〕棚濑孝雄:《纠纷的解决与审判制度》,王亚新译,中国政法大学出版社,2004年,第46-47页。

30 郭颖:《浦东招聘24名专职“老娘舅”》,《青年报》2016年8月4日,第A7版。

31 例如,2016年4月上海市闵行区政府制定了《关于进一步推进闵行区法律服务进村(居)工作的意见》,全面推行“一村居一律师”实践,由街道或镇司法所具体协调,由居村委与律师事务所进行双向选择,签订法律服务协议,由律师事务所指派符合条件的律师担任居村结对律师。服务协议中的一项重要内容就是协助基层人民调解委员会开展纠纷调处工作。

32 〔德〕施路赫特,《理性化与官僚化》,顾忠华译,广西师范大学出版社,2004年,第89页。

33 例如,2016年,浦东新区专业人民调解中心面向社会公开招聘24名专职调解员,这些调解员月收入不低于4000元。参见郭颖:《浦东招聘24名专职“老娘舅”》”,《青年报》2016年8月4日,第A7版。

34 蔡长春:《切实发挥好维护社会和谐稳定“第一道防线”作用》,《法制日报》2018年4月27日,第3版。

35 资料来源:上海市闵行区人民调解协会,2019年2月25日。

36 资料来源:上海市闵行区司法局,2018年9月18日。

37 Deborah Baskin, Cummunity Mediation and the Public/Private Problems, Social Justice, Vol.15, No.1, 2008, pp.102-111.

38 〔美〕西摩·马丁·李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,张绍宗译,上海人民出版社,1997年,第24-54页。

39 陈捷,蒋林,陈红慧:《中国的民主化和中产阶级》,《国外理论动态》2014年第7期。

40 〔美〕罗伯特·C·埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社,2003年,第350页。

41 人民日报评论员:《让“枫桥经验”在新时代发扬光大》,《人民日报》2018年11月13日,第1版。

42 孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析——华北B镇定购粮收购的个案研究》,《清华社会学评论》第1辑,鹭江出版社,2000年,第21-46页。

4344 〔英〕戴维·赫尔德:《民主与全球秩序》,胡伟等译,上海人民出版社,2003年,第156、163-166页。

The Path of Urban Grassroots Self-rule: Taking the Development of Urban People Mediation System as an Example

Chen Yao / Wang Zhe

Abstract: China's urban people's mediation system is undergoing important changes and innovation. On one hand, the people's mediation has been absorbed by the state as a judicial assistant, an integral part of the comprehensive social governance system, an important component of the multiple dispute resolution mechanism. On the other hand, not only the organizations and functions of have been expanded, but also the rational change of people's mediation has been achieved. This change has broken through the regionality, mass and autonomy of the people's mediation. People's mediation organizations are increasingly absorbed into the framework of local state bureaucracy, embedded in the formal organization network of the state, and become an integral part of the national governance system. How to view this change of people's mediation system is of great significance for understanding the change of relations between China's state and society.

Keywords: State Governance; Self Rule at the Grass-roots Level; Urban People's Mediation System; Nationalization

(責任编辑 方卿)