党建引领与治理体系建设:十八大以来城乡社区治理的实践走向

摘 要: 新时期,我国城乡社区治理面临利益主体多样化、风险集聚化、社区异质化等多重挑战。党的十八大以来,城乡社区治理上升为党中央执政战略,提出了人民中心、党建引领、重心下移、社会协同、基层群众自治、治理机制创新等新要求,实践层面更加突出党建引领下的治理体系建设。推动社区治理体系建设,要着重处理好“一个核心、两化关系、三层联动”三个关键议题,即发挥党的核心领导作用,处理好社区治理政治化与社会化关系,建构好宏观层面价值整合、中层法律制度与机构平台整合、基层达成积极的微观行动机制。

关键词: 社区治理;社区治理体系;党建引领

社区治理既是社会治理的一部分,又是国家治理的一部分。2012年,党的十八大首次将“社区治理”写入大会报告。此后,社区建设被社区治理取代,城乡社区治理取得重大进展。特别是十八届三中全会提出“国家治理体系和治理能力现代化”的目标以来,社区治理成为各级党委和政府重要的工作內容。

伴随中央对社会治理、国家治理做出新的部署,理论界和实务界对社区治理展开了新的研究和探索。厘清新时代对社区治理的新要求,总结社区治理领域的新经验,是下一步开展社区治理实践与研究的基础。本文将在文本分析和实地调研的基础上对上述问题展开研究。

一、十八大以来城乡社区治理面临的新背景

党的十八大以来,城乡社区治理面临新的背景,对既有治理格局提出新的挑战。

1.市场化改革带来利益主体多样化

随着市场化改革的深入,人们越来越多地依靠市场机制获取资源。人们的市场意识、产权意识、利益意识都在逐渐增强,“集体化社会日渐萎缩,个体化社会不断兴起”[1]。传统的社区逐渐失去内聚力,现代社区则基于“理性驱动的利益关联”以及多元文化等因素,瓦解了各种组织力量和联合形式[2],城乡社区共同体意识日趋淡化、社区公共性认同缺失[3]。

人们发现,在传统社区的范围内,不同类型的社区快速生长起来、扩展开来——除了老旧社区以外,还有商品房社区、村改居社区、城中村社区、单位社区、安置房社区、保障房社区、农村社区等等,社区类型多样化是利益主体多样化的集中体现,也提出了不同的问题和利益诉求。特别是商品房社区的快速扩展,打破了传统的社区治理结构。全国商品房住宅竣工面积从1998年的14125.73万平方米,剧增到2018年的93550万平方米,城镇人均住房面积从1998年的18.7平方米增长到2018年的39平方米,这既创造了一个规模巨大的陌生人社会空间,还引发了“政府—市场—社会—居民”之间的多维矛盾。无论从发起次数还是规模来看,商品房社区的业主维权正成为继农民维权和工人维权之后的第三大维权现象[4],挑战了既有的社区治理格局。

2.城市化快速发展带来风险集聚化

快速城市化既带来了城镇人口的激增,造成了传统社区的危机,也加重了城乡差距。从2001年到2018年,中国城镇化率从36.22%增长到59.58%,平均每年提高1.3个百分点,城镇常住人口年均增加1944万人,这意味着中国处于高速城镇化和人口快速流动的时期。历史规律表明,在城市化高速发展的阶段,各类社会阶层向城市空间集中,也会产生各种利益需求甚至摩擦,增加公共服务和社会稳定的压力。

一方面,人口快速流动容易造成社会风险。当前,我国城市流动人口总数已突破2.44亿。在城乡收入差距扩大、城乡社会保障二元结构[5]等因素的影响下,流动人口占犯罪总人数的比例不断攀升,从1985年占比15%增长到2014年的70%[6],一些大城市则更加严重,流动人口的管理与服务给社区治理带来巨大压力。

另一方面,城市人口集聚本身蕴藏着诸多风险。一些超大社区往往面临空间拥堵、柔质空间不足、外部空间隔离的“空间风险”,安全事故频发、人身财产受损的“安全风险”,业主与市场组织矛盾、居委会与基层政府职责“超载”的“治理风险”[7]。一项全国九大城市的调研表明,85.4%的业主遭遇过各类物业纠纷,31.8%的业主遭遇过水、电、电梯等质量问题[8],除此以外,安防设施缺乏、高空抛物、养犬、房屋质量、违章搭建、交通事故、饮食健康、疾病传染等等风险,也在社区日益凸显出来。

城镇化过程中的农村社区同样面临不少风险。一份12107份问卷调查表明,“村改居”最突出的问题包括:居民无法真正融入社区生活(占受访者的69.16%),社会保障等配套制度建设滞后(58.29%),社区认同感较低,精神生活空虚(14.63%)[9]等等。在农村,自由流动的农民不愿轻易放弃土地,使农村土地难以充分利用,农村集体经济难以发展[10],又由于国家对农村社区资源投入和管理保障不足,农村社区发展面临社会矛盾叠加的激增、基层政府行政的内卷化、社区治理的制度化不足、社会组织力量薄弱等挑战[11],这将进一步加剧城乡社区发展不平衡的风险。

3.社区异质化遭遇治理模式单一化

一方面,社区规模普遍偏大,带来治理压力。伴随城镇人口的增加,我国城镇社区规模不断扩大,平均覆盖人口达到8000人,有的社区甚至超过3万人,最大的社区入住超过50万人。一些地方的社区人口处于快速增长期,形成了社区治理的大难题。以深圳市南山区为例,本地人口与外来人口比例倒挂(外来人口比例最高的社区达97%)、社区流动人口激增(年均比例30%)、社区规模庞大(最大社区近15万人)、“村改居”社区构成复杂等问题凸显[12]。在一些城市的社区范围内,新建楼盘不断扩展,社区人口激增,出现了“社区管理盲区”[13]和“小社区大社会”的管理困境,在这种情况下,仅仅依靠社区居委会(党组织)有限的力量难以开展有效的服务与管理。

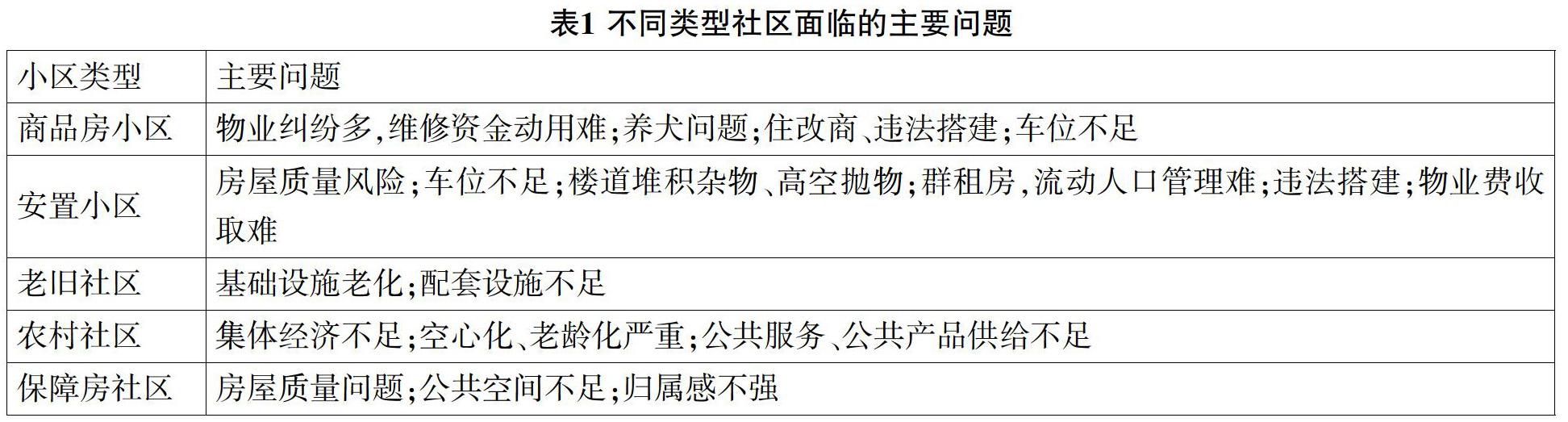

另一方面,社区类型差异化,挑战治理模式。很长一段时间,人们抽象地看待社区,并将视角聚焦于社区居委会(党组织)。实际上,在社区范畴内,拔地而起的商品房高层住宅小区和老旧的传统院落比邻,现代化物业管理小区和无物业管理的拆迁安置小区相接。不同的小区面临不同的问题与利益诉求(见表1),商品房小区普遍面临物业纠纷问题,老旧小区和安置小区的房屋质量普遍不高,安防措施不到位;农村社区“‘空心化‘过疏化和‘老龄化的困境,使得乡村不存在足以支撑政府公共服务和市场化服务所必需的人口密度,直接导致政府的公共服务无法下沉,市场的服务也无法在村落中展开”[14]。在新的情势下,单一的治理模式难以适应新时期的社区治理需求。

表1 不同类型社区面临的主要问题

二、十八大以来中央对城乡社区治理的新要求

党的十八大以来,党中央对社区治理的战略方向提出了新的要求,成为新时代城乡社区治理的新方向。社区治理体系是国家治理体系的基础内容,2017年,中共中央和国务院发布《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,对社区治理体系做出了“四大主体”“六大能力”的部署。其中,“四大主体”为:充分发挥基层党组织领导核心作用,有效发挥基层政府主导作用,注重发挥基层群众性自治组织基础作用,统筹发挥社会力量协同作用。党的十九大报告要求:“加强社区治理体系建设”,“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。2019年,党的十九届四中全会提出“构建社会治理共同体”的命题,构建“治理体系”成为新时代社区治理的重要目标。

根据十八大以来决策层的相关论述,可以总结新时期社区治理的总体要求。新时期,城乡社区治理体系在操作层面大体包含六个方面。

1.以人民为中心

2011年,习近平在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班结业式上讲话指出,“一切社会管理部门都是为群众服务的部门,一切社会管理工作都是为群众谋利益”。习近平在十八届中央委员会第一次全体会议上当选中共中央总书记时承诺:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”2015年10月,党的十八届五中全会指出,坚持人民主体地位,必须坚持以人民为中心的发展思想,把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点。2015年12月,中央城市工作会议指出,做好城市工作要“坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民”。

2017年,党的十九大在判断新时代主要矛盾的基础上明确指出,中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。“新时代中国特色社会主义思想,必须坚持以人民为中心的发展思想……使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。十九届四中全会强调“坚持以人民为中心的发展思想,不断保障和改善民生、增进人民福祉,走共同富裕道路的显著优势”。“以人民为中心”成为新时代推进国家治理、社区治理的底色和定向标。

2.党建引领

党的十八大以后,决策层更加强调发挥党建引领的作用。党建引领被视为贯穿社会治理和基层建设的一条红线。

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见>》(2015年)和《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》(2017年)都强调充分发挥基层党组织领导核心作用。2019年,中央办公厅印发的《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》,明确“加强和改进城市基层党建工作的重要性紧迫性”。党的十九届四中全会提出要“建立健全以党的政治建设为统领,全面推进党的各方面建设的体制机制”,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。党建引领成为新时期社区治理的重要指针。

3.重心下移

党的十八大以来,社区治理成为决策层高度关心的议题。社区治理与“基础不牢,地动山摇”的政治要求紧紧连接在一起。

党的最高领导人只要到地方考察,行必到社区、言必讲社区。习近平总书记在多个场合强调,城市治理的“最后一公里就在社区”,“社区虽小,但连着千家万户,做好社区工作十分重要”,“社会治理的重心必须落到城乡社区”。2015年3月5日,习近平在参加全国“两会”上海代表团审议时讲话谈到,“基层社会治理体系中存在不少问题……要推动管理重心下移,把经常性具体服务和管理职责落下去,把人财物和权责利对称下沉到基层,把为群众服务的资源和力量尽量交给与老百姓最贴近的基层组织去做。”

2017年,党的十九大报告提出,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。2018年,党的十九届三中全会强调:推动治理重心下移,尽可能把资源、服务、管理放到基层,使基层有人有权有物,保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。同年,习近平在上海考察时,对深化社会治理创新提出要求:坚持重心下移、力量下沉,着力解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、养老等突出问题,不断提高基本公共服务水平和质量,让群众有更多获得感、幸福感、安全感。2019年,党的十九届四中全会指出,“推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务。”

4.社会协同

社会协同主要指引导驻社区企事业单位、社会组织和市场主体参与社区治理。在实践中,具体表现为“三社联动”(社区、社会组织、社会工作)、社會组织承接服务、社会工作团队参与服务的过程。

2004年,党的十六届四中全会首提“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理体制。此后,“社会协同”成为社会管理(治理)的重要要求,党的十七大到十九大均延续了这种提法。

2016年10月,习近平在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调,社会治理模式正在从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。2017年3月5日,习近平在参加全国人大上海代表团审议时讲话指出,“要发挥社会各方面作用,激发全社会活力,群众的事同群众多商量,大家的事人人参与。”2018年,习近平在上海考察市民驿站时指出:“加强社区治理,既要发挥基层党组织的领导作用,也要发挥居民自治功能,把社区居民积极性、主动性调动起来,做到人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享。”党的十九届四中全会指出,要“发挥群团组织、社会组织作用,发挥行业协会商会自律功能,实现政府治理与社会调节、居民自治良性互动”。

5.基层群众自治

在中国的社区中,居民委员会(村委会)是一个法定的自治组织,它被界定为“居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织”。

2018年12月29日,十三届全国人大常委会第七次会议表决通过修改《城市居民委员会组织法》的决定,该法第一条就规定了立法目标——加强城市居民委员会的建设,由城市居民群众依法办理群众自己的事情。在新时期,发挥群众积极性,调动群众参与基层治理,是新时期社区治理的重要方向。

2007年,党的十七大将“基层群众自治制度”首次写入党代会报告。2012年,党的十八大提出,在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,是人民依法直接行使民主权利的重要方式。2016年,习近平在庆祝全国人大成立60周年大会上发表重要讲话指出:基层群众自治制度是我国的一项基本政治制度……促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,切实防止出现人民形式上有权、实际上无权的现象。党的十九大报告指出,“有事好商量,众人的事情由众人商量”。十九届四中全会进一步指出要“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”,这些都体现出新时代决策层对群众自治的重视。

中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》中关于社区治理体系的四大主体之一就是“要注重发挥基层群众性自治组织基础作用”,界定了基层群众性自治组织规范化建设、社区民主选举制度、群众性自治组织开展社区协商、“法治、德治、自治有机融合”等具体机制。

6.治理机制创新

伴随时代的发展,新的技术、方法被越来越多地应用于社区治理领域。中央决策层强调创新治理机制,这种创新既包括应用物理技术,也包括采用社会创新的手段。

2014年3月5日,习近平总书记在参加全国人大二次会议上海代表团审议时强调:“加强和创新社会治理,关键在体制创新。”2015年2月15日,习近平在西安的社区考察时讲道,“社区工作是一门学问,要积极探索创新,通过多种形式延伸管理链条,提高服务水平,让千家万户切身感受到党和政府的温暖。”

从科技创新的角度来看,决策层强调大数据、网络技术等在社会治理中的应用。2017年12月8日,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平强调,要运用大数据提升国家治理现代化水平,要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,推进政府管理和社会治理模式创新,推进“互联网+教育”“互联网+医疗”“互联网+文化”等,让百姓少跑腿、数据多跑路,不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。2019年,党的十九届四中全会将之前社会治理制度的提法完善为“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”,补充了“民主协商”和“科技支撑”,不但强調“自治、法治、德治相结合”,还强调网格化管理和服务、精准化、精细化服务。

从社会创新的角度来看,决策层强调协商民主、网格化、精细化等社会治理手段。2013年,党的十八届三中全会提出要推进基层协商制度化,建立健全居民、村民监督机制。2015年,中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于加强城乡社区协商的意见》指出,要“拓宽协商范围和渠道,丰富协商内容和形式……结合参与主体情况和具体协商事项……开展灵活多样的协商活动”。同年,党的十八届五中全会提出,要推进社会治理精细化。2016年12月,习近平在主持中共十八届中央政治局集体学习时的讲话时强调“坚持依法治国和以德治国相结合,强调法治和德治两手抓、两手都要硬”。2017年,党的十九大强调“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”。“三治融合”“四化提升”“三社联动”“网络化”“智能化”“精准化”等等成为新时期社区治理机制创新的高频词汇。

三、十八大以来城乡社区治理的新探索

十八大之后,在新时期国家治理、社会治理要求下,中央层面和各地对社区治理进行了新的探索。

1.中央层面推出“部际联席会议制度”

在中央层面,国务院于2014年7月批复“同意建立全国社区建设部际联席会议制度”,由民政部、中央组织部等13个部门组成。2016年7月,部际联席会议成员数增加到17个,主要负责贯彻落实党中央、国务院关于社区建设的方针政策以及统筹推进城乡社区建设工作,协调抓好社区建设有关政策措施的落实。

2015年6月2日,全国社区建设部际联席会议第一次全体会议召开,要求进一步“完善党政主导、民政牵头、部门配合、社会支持、群众参与的领导体制和工作机制”,确定了成员单位的职责分工和2015年工作要点。

2016年7月28日,第二次社区建设部际联席会议召开,主要任务是研究部署2016年全国城乡社区建设工作。2018年3月1日,全国社区建设部际联席会议全体会议召开,会议通过了《全国社区建设部际联席会议2017年工作总结》和2018年工作要点,要求“各成员单位要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步贯彻落实《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,推动党中央关于城乡社区治理的决策部署有效落实”。

全国社区建设部际联席会议制度建立后,通过了《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》,编制了《全国农村社区建设示范单位指导标准》,并且制定年度工作要点,共同研究社区建设的政策问题,开展城乡社区治理工作督查。这种联席会议制度强化部门间协调与配合,成为新时期整体推动社区治理的一项新机制。

2.民政部推动社区治理体系化试验

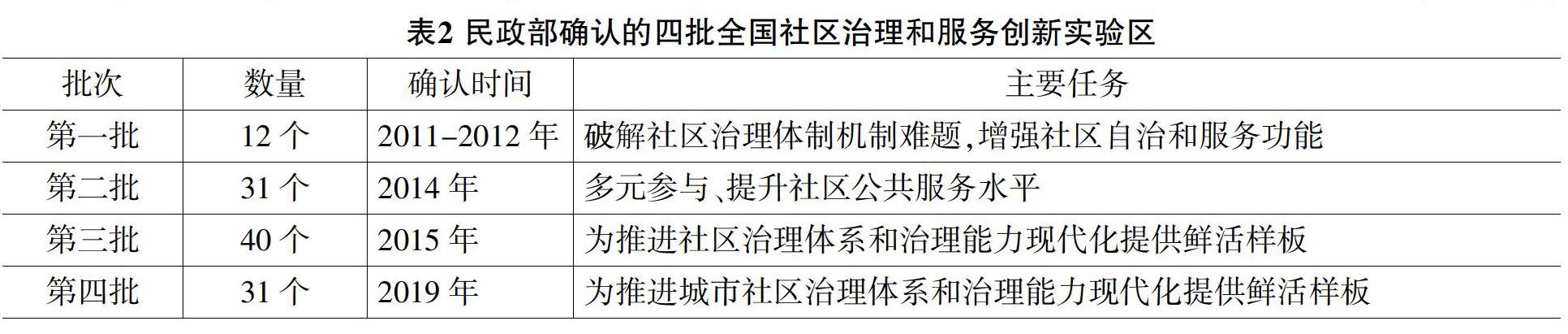

2011年到2019年,民政部先后批复确认了四批114个全国社区治理和服务创新实验区。从试验的主要任务来看,从2015年开始,“社区治理体系化”建设成为民政部主推的试验内容之一(见表2)。

表2 民政部确认的四批全国社区治理和服务创新实验区

2015年7月,民政部发布《关于同意将北京市西城区等40个单位确认为全国社区治理和服务创新实验区的批复》。2018年12月,民政部发布《关于确认第三批全国社区治理和服务创新实验区结项验收结果的通知》,明确40个实验区均通过验收。在40个试验区中,有30个试验区(占75%)的实验内容涉及“三社联动”“多元共治”“组织体系”等治理体系的内容,“联动、协同、融合、体系、合作”成为高频关键词。

2019年,民政部同意将北京市石景山区等31个单位确认为全国社区治理和服务创新实验区,实验时间为期两年。在31个试验区中,有16个试验区(占51.6%)涉及“组织化”“共建共治共享”“三社联动”等体系化建设的内容。

新时期,民政部推动建设的全国社区治理和服务创新实验区,凸显出对社区治理体系建设的重视,体现了新时期社区治理改革的新方向。

3.十八大以来城市社区治理的新经验

在地方层面,上海、武汉、杭州、成都、北京等推出了社区治理的政策体系。

2015年,上海市在2014年市委1号课题调研成果的基础上出台《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》,形成“1+6”系列文件,涉及街道改革、居民区治理体系完善、村级治理体系完善、网格化管理、社会力量参与、社区工作者等6个方面的工作。上海市最重要的做法是给街道赋权,取消街道招商引资职能及相应考核指标和奖励,明确街道工作重心转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来。全市所有街道内设机构统一按照“6+2”设置,即设党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室,以及2个由各区根据实际需要增设的工作机构。上海的改革在调整上下级政府的权力边界和分权模式方面提出了新的改革思路,在塑造现代社会多元治理结构方面形成了新思路[15]。

2015年,武汉市出台“1+10”系列文件,重构超大城市基层社会治理体系,“1”,即《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》,“10”为“中心城区街道行政管理体制改革、完善社区治理体系、完善村级治理体系、组织引导社会力量参与社区治理、拓展网格化服务管理、社区工作者管理办法、加强住宅小区综合管理、完善区、街道(乡镇)行政执法体制机制、村干部队伍建设、加强街道(乡镇)、社区(村)精神文明建设”等10个配套的文件。2018年,武汉市委又出台社区治理党内法规《武汉市社区党组织领导社区治理若干规定(试行)》,创新“1314”治理体系,即:建强一个基层党组织;构建党组织领导下的社区自治、法治、德治的有效路径;打造一套全面、精准、精细的信息化社区服务体系;建立“工作力量全进入、群众需求全收集、分类分级全解决、服务过程全评价”的“四全”服务机制。

2017年,杭州市形成了“1+8”城乡社区治理政策体系,“1”,即《杭州市城乡社区治理和服务创新实施方案》,“8”为城乡社区治理和服务体系建设规划、社区协商共治机制、国际化社区建设、农村社区建设、撤村建居社区规范化建设、社区工作者队伍建设、社会工作人才队伍建设、社区居委会、业委会和物业服务企业联动服务机制等8个配套文件。杭州市还着力促进城乡融合发展,这成为其区别于其它城市的典型特征。

党的十八大以后,成都市成为社区治理改革的先锋城市,整合了社区治理机构,推出了社区总体营造政策,形成独特的社区治理模式。改革前,社区治理涉及46个职能部门。2017年9月,成都市召开城乡社区发展治理大会,在党委序列设立“城乡社区发展治理委员会”,由党委常委、组织部长兼任负责人,总体统筹城乡社区治理,发布《关于深入推进城乡社区发展治理 建设高品质和谐宜居生活社区的意见》,社区总体营造进入社区治理视野。2018年,成都市发布《关于进一步深入开展城乡社区可持续总体营造的实施意见》,遵循“居民主体、过程导向、权责一致、可持续化”四大原则,第一个在中国大陆全市层面推行“专业社会组织、居民自组织提出社区营造项目申请方案”的“自下而上”的社区治理方式。以此,成都市激发社区治理的内在动力,由维稳型的基层管理转向人本型的社区治理[16],社区的自治体系成为社区治理的主要环节与力量[17]。

2018年,北京市推出“街鄉吹哨、部门报到”,赋予基层更多权力,使各部门做到下沉基层。街乡党组织被赋予4项重权:辖区重大事项意见建议权、综合事项统筹协调和督办权、区政府派出机构领导人员任免建议权、综合执法派驻人员日常管理考核权。原来街道内设机构“向上对口”的25个科室和4个事业单位,被综合设置为“一对多”的“六办一委一队四中心”(综合保障、党群工作、社区建设、民生保障、社区平安和城市管理6个办公室,纪工委和1个以街道城管执法队为主体,包括公安、工商、食品药品监管、交通、消防等部门执法人员的街道综合执法队;党建服务中心、社区服务中心、政务服务中心、综治中心等4个中心),工作作风从“向上”负责转到“向下”为民服务。此外,北京市还全面推行“街巷长制”,分别由街道处、科级干部担任“街长”或“巷长”,把干部推到第一线。北京市的改革,以通过自下而上地发现与界定问题来启动治理流程,建立了党建引领、向街乡镇行政授权、驱动“中间管理层”、协同条线与属地关系、基于清单制划分权责和实施综合执法的机制,尽管这种机制仍是“解决问题驱动”[18],但是“真正将‘访民情、听民意、解民难挂在了心上、落到了实处”[19]。

4.十八大以来农村社区治理的典型经验

党的十八大以后,各地在农村社区建设方面有所创新。

浙江省将农村社区建设工作列入预算,推进农村社区生态环境、基础设施、社会事业、公共服务、精神文明和基层民主建设。2017年,浙江省发布《关于深入推进农村社区建设的实施意见》,以“党政主导、社会协同,分类施策、精准发力,补齐短板、全面提升”为原则,不断提升农村社区发展水平;2018年浙江省民政厅发布《浙江省农村社区建设测评指标体系》,将农村社区逐步明确为示范型、完善型和提升型三种类型,加快推进城乡一体化。截至2017年,浙江省设置村级社区服务中心1.9万个,覆盖率超过90%,配套建成2.3万个社区居家养老照料中心、1.8万个社区卫生站、2.5万个农家书屋、2.6万个文化广场,有效提升了居民生活品质。

佛山市南海区通过“村改居”、股权固化、政经分离、构建农村集体资产交易平台等一系列举措,按城市化建设和管理标准,由政府财政投入和统筹安排,推出“1+8+N”社会创益体系,即建立1个社会治理总部基地“南海社会创益园”,8个镇级“社会创益中心”,“N”个遍布南海城乡的各类公共服务、社会服务载体。2012年起,区社工委成立社会建设创新奖励专项资金,每年投入500万元,用于社会建设创新项目资助奖励。

成都市万安街道探索出农村社区“五强”兴村的模式,即:强规划,完成土地规划微调修编,实现村规、土规“双规合一”,完成四村一体小镇产业发展规划;强规矩,村民自主决定乡村振兴关键问题,村集体项目由村社自行成立自改委、土地整理平台公司以及旅游招商中心,一切事务由村社全权负责、自主实施,通过市场化引入社会资金4亿元参与农村土地综合整治,改善农村居住条件;强生态,建设公园乡村;强产业,实行“合作社+基地+农户+市场”模式,协议引资超50亿元,带动农民就地就业上百人,每年新增集体收入超百万元;强文化,塑造文明乡风,促进农民向国际化社区新市民转变。

四、十八大以来城乡社区治理的新特点与未来议题

党的十八大以来,城乡社区治理方面既发生了新的变化,也面临着需要解决的问题。

1.十八大以来城乡社区治理的新特点

党的十八大以来,城乡社区治理得到更加重视,各地城乡社区治理实践展现出新特点。

第一,城乡社区治理更加突出党建引领。中办国办印发《关于深入推进农村社区建设试点工作的指导意见》,要求“完善在村党组织领导下、以村民自治为基础的农村社区治理机制”。中共中央和国务院发布的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,对发挥基层党组织在城乡社区治理中的领导核心作用进行了顶层设计。从各地的实践来看,党组织在城乡社区治理的作用更加突出,一些地方纷纷探索社區大党委制、发挥区域化党建对社区的支持作用、推出“党支部书记与(村)居委会主任一肩挑”、社区党建、红色物业、党支部建在小区里等探索,通过党的组织动员、资源链接、服务链接等机制,引领社区治理。事实也证明,凡是社区党建做得好的地方,社区的共建共治共享效果就会较好。

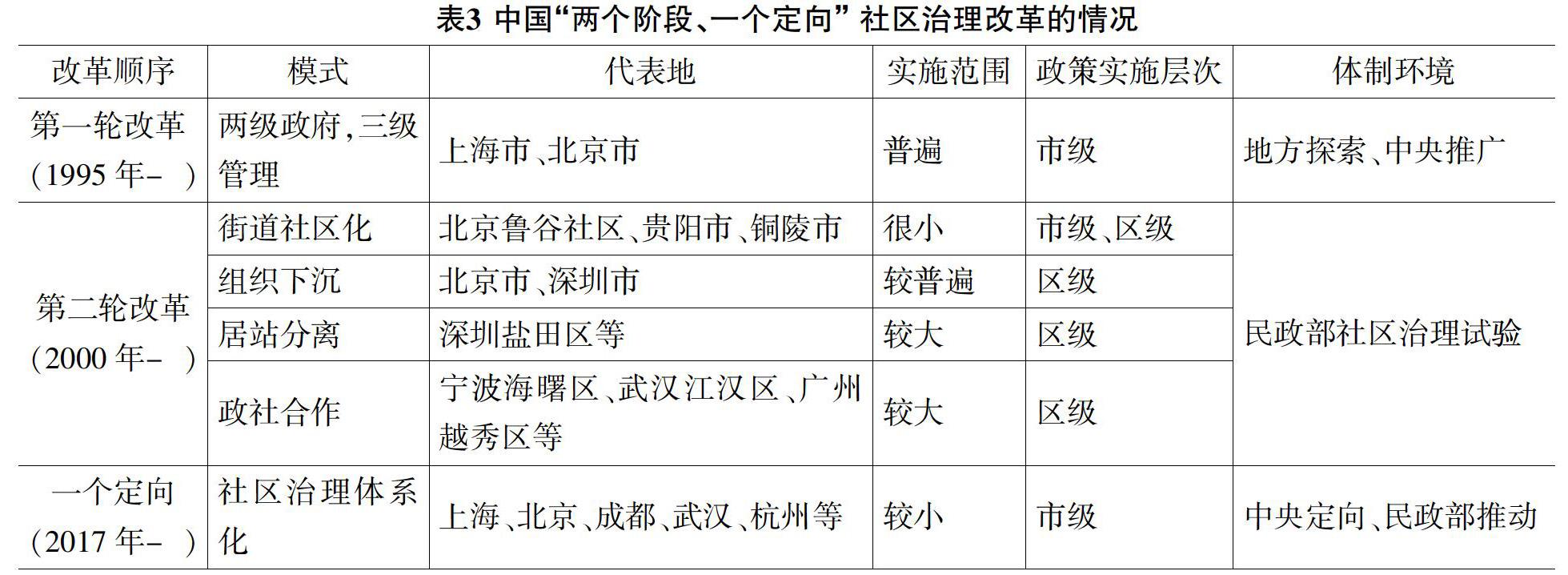

第二,城乡社区治理更加突出体系建设。十八大之前,城市社区治理领域涌现出沈阳模式、江汉模式、上海模式、盐田模式、海曙模式等,这些模式大多在“行政导向”和“自治导向”之间做选择。与十八大之前问题驱动、聚焦于居委会去行政化问题[20]的改革不同,中央层面不但推出了部级联席会,典型城市也更加重视社区治理的“政策体系建设”,体现出“主动改革、建构体系”的特点,而且在层级上打破了以往由区级党委政府主导的局限[21],提升到市级党委统筹领导的层次(见表3)。而且,国家层面对城乡一体的社区治理日益重视,《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》首次在中央层面将农村社区服务体系全面纳入整体规划,从城乡统筹出发对社区服务体系建设进行统筹部署,只是鉴于各地发展水平差异,探索的着力点也不同,与城市社区治理相比,农村社区治理仍处于探索之中,处于补短板的社区建设过程。

表3 中国“两个阶段、一个定向” 社区治理改革的情况

第三,城乡社区治理更加突出技术支撑。党的十八大以来,各地陆续引入智慧社区、大数据、社区治安防控网建设等新技术,现代技术在城市社区治理过程中的应用更具普遍性。这些新技术的引入,在发现社区问题以及一些问题的解决方面有效率优势,在信息统计方面和公共服务方面便捷、高效,有利于提升群众的安全感、幸福感和获得感。

2.未来城乡社区治理的关键议题

新时代社区治理的使命须在既有共识的基础上,推动问题式、单向式社区治理向社区治理体系建设转变。在这方面,有三个关键议题需要处理:

(1)发挥好社区治理体系建设中的“一个核心”作用

党的十八大以来,党委领导的社区治理格局日益得到重视。党的十九大提出“党是领导一切的……要提升基层党组织的组织力”。2018年10月开始实施的《中国共产党支部工作条例(试行)》规定“社区党支部,全面领导隶属本社区的各类组织和各项工作”。2019年5月,中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》,再次强调“城市基层党组织是党在城市全部工作和战斗力的基础”,要求增强街道社区党组织政治功能和战斗力。

新时期,社区党建作为一项政治任务的重要性逐步增强,全国重视社区党建的政治环境已经形成。但是,从实践来看,地方的大多探索是中央要求发起的,缺乏与社会需求的互动链接,实践中面临一些困境。例如,部分社区存在“闭门搞党建”,缺乏与社会的互动联系,难以解决社区实际问题。在未来的社区治理中,党如何发挥领导力,在社区治理的价值理念整合、政策体系整合、治理主体整合等方面发挥作用?如何领导其它主体,发挥领导而非“包办”作用?党与社会的关系如何,如何链接社会?这都亟需实践探索和理论探讨。

(2)处理好城乡社区治理体系的“两化关系”

长期以来,中国的社区治理既非接受西方世界的社区治理理论,也非受“内源性”动力驱使,而是更多接受国家政权建设和执政战略的规定,这就是一些学者所讲的“国家中心论”。这也与社会发展的现实紧密相关,典型的例证在于:其一,在大多城市社区,简单强调社会自治往往面临“社会失灵”的风险。其二,社区多是依靠外在力量推动建设。就普遍的情况而言,脱离了党组织和政府支持,社区治理很难达成。但是,这不等于说社区治理就一定或永远要运行在“政治化”的语境中,社区只能接受上级组织口令、完成规定动作。这既不符合新时代社区治理共同体的要求,也不符合马克思主义“共同体”的理论判断[22]。

社区政治化建设是目前中国社区治理的基础条件,政党领导和政府主导绝非等于“包办”。进一步,社区治理的当时态与未来时态的连接问题,不能仅仅满足于目前社区治理的“问题解决”,而是应该在稳定秩序的前提下,引入“社区治理社会化”的机制,以自上而下推动自下而上,培育和支持社会组织、群众更多地参与社区治理,连接政治建设与社会建构两个环节。这符合历史发展规律,也符合新时代对基层群众自治和“为了群众、相信群众、依靠群众、引领群众”的相关论断。

3.建构好城乡社区治理的“三层联动”机制

城乡社区治理体系的构建不是仅有一个层级,也不会只有一种模式,需要根据不同层级的职责,完成宏观、中观和微观三个层面的体系构建(见图1)。

图1 城乡社区治理体系的“三层联动”

宏观层面设计多重逻辑平衡的价值体系。价值理念是影响政策产出和社区主体关系的深层原因。在中国,社区就是扩大、延伸的家庭,国家如何与一个个家庭相联结,与一个个社区相联结,是中国国家治理的传统之所在[23]。尽管国家治理与基层治理有着内在一致的逻辑,实现中国社区治理的现代转型,仍然要面临主体性社会建构的问题,面临政府与社会、市场关系的再造的问题[24]。社区治理在深层上连接着政治、市场、社会和个体生活的逻辑,协调不同逻辑并最终服务于“人的自由发展”是社区治理宏观体系所要关照的。新时代的社区治理核心在于保障公民权利,满足居民需求。社区治理的宏观体系,首先要在多重逻辑并存的条件下,确立宏观战略、路线,以法治化、民主化为基础确保人民核心地位,平衡其它逻辑对社会的冲击,保证居民的权利与权益。

中观层面构建机构和制度的法制体系。制度规范是制约社区治理行动和治理效果的机制性因素。中观体系兼具机构性与过程性特质,连接宏观结构与微观行动。在深层逻辑指引下,势必要调整涉及社区治理的党政部门机构、构架整合性平台、推广先进的治理机制,推动“政治、自治、法治、德治、智治”政策层面落地。特别是,应该按照新时代的要求完善社区治理的法律制度规范,推动国家法与民间法、软法与硬法取得内在一致性。

微观层面形成差异化、分类化的行动体系。社區集体行动的微观体系直接关乎社区治理的实效。在新时代,社区行动者面临的微观环境、条件发生了诸多变化,其资源、能力、议题等也日益多元化、复杂化。因此,必须从过往一般化的所谓“多元共治”框架走出,考察不同社区面临的问题、风险和环境,考察所能调动的资源和动员的人群、资源禀赋和条件,根据小区的不同类型,构建以生活需求为中心的微观治理体系。

————————

参考文献:

[1]郑杭生,黄家亮.当前我国社会管理和社区治理的新趋势[J].甘肃社会科学,2012,(6):1-8.

[2]周庆智.论中国社区治理——从威权式治理到参与式治理的转型[J].学习与探索,2016,(6):38-47.

[3]李增元.协同治理及其在当代农村社区治理中的应用[J].学习与实践,2013,(12):98-106.

[4]吴晓林.房权政治:中国城市社区的业主维权[M].中央编译出版社,2016:1.

[5]刘婷,林君.当前流动人口代际更迭与犯罪演变——基于犯罪大数据的实证研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2018,34(6):1-12.

[6]章友德,杜建军,徐吟川.城市社会保障二元结构与犯罪率——基于227个城市数据的经验研究[J].世界经济文汇,2019,(1):84-100.

[7]吴晓林.城中之城:超大社区的空间生产与治理风险[J].中国行政管理,2018,(9):137-143.

[8]吴晓林.中国城市社区的业主维权冲突及其治理:基于全国9大城市的调查研究[J].中国行政管理,2016,(10):128-134.

[9]人民论坛课题组.中国的城乡社区治理与武汉实践[J].人民论坛,2017,(z1):18-23.

[10]项继权,李增元.经社分开、城乡一体与社区融合温州的社区重建与社会管理创新[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,(6):1-9.

[11]李润国,姜庆志,李国锋.治理现代化视野下的农村社区治理创新研究[J].宏观经济研究,2015,(6):23-29.

[12]郑建君.公共参与:社区治理与社会自治的制度化——基于深圳市南山区“一核多元”社区治理实践的分析[J].学习与探索,2015,(3):69-73.

[13]吴晓林,李咏梅.旧乡村里的新城区:城市“新增空间”的社区风险治理[J].北京行政学院学报,2016,(4):9-16.

[14]田毅鹏.农村社区治理能力现代化的新取向[J].政治学研究,2018,(1):111-114.

[15]李友梅.对上海新一轮基层社会治理改革的思考[J].中国机构改革与管理,2015,(8):28-29.

[16]何艳玲.成都:实现以人民为中心的社区发展治理[J].先锋,2019,(6):38-40.

[17]宋道雷.国家治理的基层逻辑:社区治理的理论、阶段与模式[J].行政论坛,2017,(5):82-87.

[18]孙柏瑛,张继颖.解决问题驱动的基层政府治理改革逻辑——北京市“吹哨报到”机制观察 [J].中国行政管理,2019,(4):72-78.

[19]狄英娜.“街乡吹哨、部门报到”——强化党建引领基层治理,促进城市精细化管理的北京实践[J].红旗文稿,2018,(23):13-15.

[20]严志兰,邓伟志.中国城市社区治理面临的挑战与路径创新探析[J].上海行政学院学报,2014,(4):40-48.

[21]吴晓林.中国的城市社区更趋向治理了吗——一个结构-过程的分析框架[J].华中科技大学学报(社会科学版),2015,(6):52-61.

[22]吴晓林.走向共同体:马克思主义政治发展观的“条件论”[J].政治学研究, 2019,(4):77-88.

[23]刘建军.社区中国:通过社区巩固国家治理之基[J].上海大学学报(社会科学版),2016,(6):73-85.

[24]周庆智.论中国社区治理——从威权式治理到参与式治理的转型[J].学习与探索,2016,(6):38-47.

Party Building Guides the Community Governance System:

Practical Trends Community Governance in the New Era

Wu Xiaolin

Abstract: In the new era, the community governance in China is facing multiple challenges, such as "diversification of interest by the marketization reform, risk aggregation by the rapid urbanization, and the contradiction between heterogeneous communities and the simplification governance model". Since the 18th CPC National Congress, the community governance has risen to the strategy of the CPC Central Committee, forming “new requirements of people-centered, party building guidance, shift down the focus of governance, social synergy, grassroots mass autonomy, and governance mechanism innovation " theories. At the practical level, the systematic construction under the guidance of party building is more prominent. In the new era, it is a must to promote the transformation of problem-oriented governance to the construction of a community governance system. Under the party's core leadership, it is important to handle the relationship between the politicization and socialization of community governance, and build a "macro-level value integration, middle-level policy system and institutional platform integration, and a grass-roots level of active micro-action" mechanism.

Keywords: Social Governance; Community Governance System; Party building-guidance

(責任编辑 矫海霞)