小夹板固定治疗骨质疏松型桡骨远端骨折效果

金剑飞 金威宏

骨质疏松型桡骨远端骨折是上肢常见骨折类型,以老年人最为高发,老年人因骨质疏松,骨骼疏松、变脆,容易在较轻的外力下发生桡骨远端骨折,表现为明显的腕部疼痛、肿胀、功能受限,若未得到及时有效的治疗,可导致腕关节僵硬、慢性疼痛,明显影响腕关节功能[1]。这类骨折主要分为伸直型骨折(Colles骨折)和屈曲型骨折(Smith骨折),无论是保守治疗还是手术治疗均在临床应用广泛,一般首选切开内固定手术治疗,但老年人机体耐受性较差,且骨质疏松对于锁定加压钢板内固定的效果并不好,容易出现骨折愈合慢、腕关节功能恢复不良等问题。手法复位小夹板固定是中医特色骨伤疗法,操作简单,无明显创伤,腕关节复位及固定效果良好[2]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将我院骨科在2018年5月—2019年5月期间收治的82例骨质疏松型桡骨远端骨折患者进行随机分组。观察组41例,男19例,女22例,年龄52~87岁,平均年龄(67.9±8.1)岁,Colles 骨折21例、Smith骨折20例;对照组41例,男18例,女23例,年龄50~89岁,平均年龄(68.2±8.5)岁,Colles 骨折22例、Smith骨折19例;对比组间的年龄、性别、骨折类型等无明显差异,具有可比性。

1.2 纳入与排除标准 所有患者均经X线检查确诊为骨质疏松型桡骨远端骨折,骨小梁损伤>30%;本研究经我院伦理委员会批准,所有患者均知情同意,自愿加入;排除合并尺骨或其他部位骨折、粉碎性骨折、陈旧性骨折等。

1.3 方法 观察组实施手法整复小夹板固定治疗,行臂丛神经麻醉,患者仰卧位,术者和助手分别握住肢体近端和骨折远端,反向拉动患肢,先纠正重叠或插入移位,再矫正侧移位,最后矫正手掌背侧移位,复位后复查X线,以桡骨缩短≤5 mm、关节内骨折移位<5 mm、掌倾角减少<9°、尺偏角减少<3°为复位标准;以小夹板固定患肢呈旋前位并屈曲成直角,下垫棉垫,以保护前臂软组织,最后用绷带捆扎固定悬吊于胸前,再次复查X线确认复位是否满意,若复位不满意,则需重复上述操作[3]。对照组行切开复位内固定,行臂丛神经麻醉,患者仰卧,外展旋后患肢,从掌侧桡骨远端入路,钝性分离后暴露骨折端,在直视下复位骨折端,C臂机透视确认复位满意后,将T型加压钢板贴于骨折面,两端加压固定螺钉,使骨折断端完全固定,再次复查C臂机透视,骨折复位满意后结束手术。2组均在术后早期进行早期功能锻炼,进行手指屈伸锻炼,尽量屈伸掌指关节和指间小关节,2周后逐步增加腕关节活动度,同时进行肘关节屈伸活动,4周后复查X线,根据骨折愈合情况决定是否拆除夹板。

1.4 疗效判断标准 根据Garlangd-Werley评分判定腕关节功能恢复效果。优为0~2分,良为3~8分,中为9~20分,差为≥21分[4],计算优良率。

1.5 观察指标 记录疼痛缓解时间、手背肿胀消退时间、骨折愈合时间;治疗前及治疗后12周检测骨密度,采用双能X线骨密度测定仪检测,并检查X线片,测定桡骨相对高度以及测定掌倾角与尺偏角。

2 结果

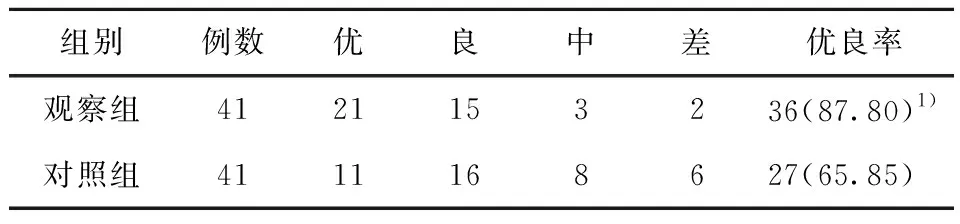

2.1 2组患者腕关节功能恢复优良率比较 见表1。

表1 2组患者腕关节功能恢复优良率比较 (例,%)

注:与对照组相比,1)P<0.05

2.2 2组患者各项恢复指标比较 见表2。

表2 2组患者各项恢复指标比较 (例,

注:与对照组相比,1)P<0.05

2.3 2组患者治疗前后骨密度及桡骨相对高度比较 治疗前骨密度及桡骨相对高度组间相比,无统计学差异(P>0.05),治疗后2组均明显升高了桡骨相对高度,但组间比较无明显差异(P>0.05),而治疗后的骨密度,观察组更高(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者治疗前后骨密度及桡骨相对高度比较 (例,

注:与对照组相比,1)P<0.05

2.4 2组患者治疗前后掌倾角与尺偏角比较 2组治疗前掌倾角与尺偏角无明显差异(P>0.05);2组治疗后掌倾角与尺偏角均较治疗前明显增大(P<0.05),但2组治疗后掌倾角与尺偏角相比无明显差异(P>0.05)。见表4。

表4 2组患者治疗前后掌倾角与尺偏角比较 (例,

注:治疗后与对照组相比,1)P>0.05

3 讨论

桡骨远端骨折是上肢常见骨折类型,以松质骨、皮质骨移行处最为高发,这与该部位解剖结构薄弱,遭受外部暴力后易发生骨折。在各种桡骨远端骨折类型中,大部分均为过伸暴力所致,除了桡骨远端背侧缘的撕脱性骨折。根据受力能量的高低,所导致的骨折严重性也有所不同。若能量相对较低,则可导致关节外或关节内骨折,根据受力部位的不同,可发生背侧位移或掌侧倾斜,降低了关节的稳定性[5]。

腕关节是人体最为灵活的关节,使用率极高,桡骨远端骨折可因剪切力出现关节掌侧位移、导致腕关节面不稳,影响腕关节功能。常规手术切开复位内固定是主要治疗方法,能够达到确切解剖复位,恢复骨折处结构稳定,利于早期康复锻炼,提升骨折愈合效果。但对于骨质疏松型桡骨远端骨折来说,骨密度不足、骨脆性大,手术创伤较大,且T型钢板固定灶疏松骨折上无法获得稳定固定力,导致临床疗效大打折扣[6]。同时,这类患者大多为老年人,代谢慢,骨折愈合速度明显减慢,不利于手术疗效的发挥。

手法复位小夹板固定是一种闭合性骨折复位技术,在临床应用广泛。其遵循压迫塑形原理,利用骨折周围软组织,在经验丰富施术者的操作下,手法复位,并用X线确认骨折复位效果,直至复位满意后用小夹板捆绑固定,之后再次复查X线,确保固定后骨折未移位,从而达到确切解剖复位和固定效果[7]。同时,小夹板的固定较为灵活,骨折早期肢体肿胀较为明显,而待肿胀消退后,能够调整小夹板的固定,发挥弹性固定效果,通过纵向加压骨折端,使骨折断端均匀受力,更符合人体生物学特点。另外,小夹板的固定不影响手指屈伸及腕关节尺偏和掌屈,固定后可早期进行手指及腕关节功能锻炼,小夹板固定能够把斜向牵拉力变为纵向轴力,增强骨折端的稳定性,促进骨折的愈合,减少骨质的丢失,降低废用性骨质疏松发生率[8]。

本研究结果显示,观察组治疗后腕关节功能优良率为87.80%,明显高于对照组的65.85%(P<0.05)。Garlangd-Werley评分系统能够较为全面地评估腕关节功能恢复情况,手法整复小夹板固定治疗的腕关节功能优良率更高,提示骨质疏松型桡骨远端骨折更适合手法整复小夹板固定治疗。观察组疼痛缓解时间、手背肿胀消退时间、骨折愈合时间均明显短于对照组(P<0.05);观察组治疗后骨密度高于对照组(P<0.05),但2组桡骨相对高度无明显差异(P>0.05)。正常桡骨相对高度的参考值在12 mm,骨质疏松型桡骨远端骨折后患肢有所缩短,而治疗后两种方法均能恢复桡骨相对高度,提示手法整复小夹板固定能有效恢复桡骨解剖结构,并提高骨密度。2组治疗后掌倾角与尺偏角均较治疗前明显增大(P<0.05),但2组治疗后掌倾角与尺偏角相比无明显差异(P>0.05)。进一步提示手法整复小夹板固定对于桡骨生理结构的恢复有良好效果。充分证明对于骨质疏松型桡骨远端骨折来说,手法整复小夹板固定治疗更为合适,能加快疼痛、肿胀缓解时间,减少患者的痛苦,并促进腕关节功能恢复,加快骨折愈合速度,更适合合并骨质疏松的老年患者。

综上所述,手法整复小夹板固定治疗骨质疏松型桡骨远端骨折效果确切,能有效提高骨密度,恢复正常桡骨相对高度、掌倾角与尺偏角,骨折愈合速度快,腕关节恢复效果好,值得在临床推广使用。