基于解剖结构的改良置胃管法在脑卒中气管切开患者中的应用

朱靓瑾,郭红桃

(内蒙古医科大学附属医院 神经外科,内蒙古自治区 呼和浩特 010050)

脑卒中(stroke)是一种由各种诱发因素引起脑内动脉狭窄、闭塞或破裂而造成的突发性脑血液循环障碍性疾病,又称脑血管意外[1]。有文献[2]报道,脑卒中患者由于神经肌肉损伤、意识障碍等原因,吞咽障碍发生率为40%~70%。为保证机体营养成分及药物的及时供给,留置胃管进行鼻饲已成为脑卒中患者综合治疗的重要手段之一[3-4]。脑卒中患者气管切开后,气管套管对气管内壁的挤压间接压迫食管,使胃管置入困难,而反复置管可直接影响患者生理指标变化,增加心脑血管意外的危险性;过度刺激咽喉壁的黏膜组织,兴奋迷走神经,甚至可反射性造成心脏骤停[5]。因此,如何提高脑卒中气管切开患者的鼻胃管置管技术水准在临床上意义重大。为了探讨脑卒中气管切开患者鼻胃管的置管方法,本研究对脑卒中气管切开患者应用呼气配合旋转置胃管法,并比较其与常规胃管置入法的相关结局指标,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 经医院伦理委员会审核并通过后,选择2019年3-12月入住内蒙古医科大学附属医院诊断为脑卒中行气管切开且医嘱需要留置鼻胃管的患者67例。按入院时间分为对照组和试验组,2019年3-7月入住的患者32例纳入对照组,2019年8-12月入住的患者35例纳入试验组。纳入标准:(1)经头颅CT或MRI检查确诊为脑卒中;(2)遵医嘱气管切开治疗,患者存在不同程度的意识障碍(GCS4~8分);(3)遵医嘱鼻胃管置入,且初次置管。排除标准:合并其他严重脏器损伤,鼻中隔偏曲、息肉、有近期鼻腔手术。两组患者在性别、年龄、病情严重程度方面比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性,见表1。所有入选患者均需取得家属知情同意,并签署知情同意书。

表1 两组患者一般情况比较

1.2 操作方法

1.2.1 材料 统一使用复尔凯鼻胃管(纽迪希亚有限公司生产,型号CH14,粤食药监械(准)字2010第2210620号),其材质为聚氨酯,其管壁薄软,表面光滑,内附引导钢丝,呈螺旋型。

1.2.2 操作方法 遵医嘱对两组患者进行评估,检查患者鼻腔、意识状态,备齐用物至床边。患者取仰卧位,清除口鼻气管内的分泌物,预测量胃管留置长度(55~65 cm)。(1)对照组:应用常规胃管置入法,护士一手将鼻胃管置入14~16 cm,送至患者咽喉部,另一手将患者头部托起,使其下颌贴近胸骨,缓慢送至标记深度,用胃内注气听气过水声法确定胃管在胃内,确认在位后固定。(2)试验组:应用呼气配合旋转置胃管法,两名护士操作,一名护士将胃管置入14~16 cm,送至患者咽喉部,另一名护士托起患者头部,使其下颌贴近胸骨;置管护士将鼻胃管旋转180°,使胃管的前端由朝向前转为朝向并紧贴于咽的后壁,此时暂时停止操作,观察患者呼吸,当患者的呼吸由吸气相变为呼气相时迅速置入鼻胃管10 cm以上,然后送至预定深度,用胃内注气听气过水声法确认胃管位置,证实在胃内后将引导钢丝撤出管道,并做好固定。

1.3 评价方法

1.3.1 胃管置入成功率 (1)胃管置入一次成功率,胃管一次性顺利置入胃内,操作中无返折为胃管置入一次成功。胃管全部或部分拔出,或患者出现咳嗽、胸闷、心率加快、呼吸困难等导致胃管难以置入为不成功;(2)胃管置入总成功率(一次成功率+二次成功率);(3)首次置入平均耗时(记录第1次开始置管至固定完毕的时间)。

1.3.2 置入不良反应 (1)咳嗽:患者出现呼吸困难或者呛咳判断为咳嗽;(2)恶心呕吐:患者出现恶心、发出呕吐的声音或者呕吐出胃内容物判断为呕吐;(3)鼻咽黏膜损伤:置管后,观察置管侧鼻腔或者咽喉黏膜有血液渗出判定为鼻咽黏膜损伤。

2 结果

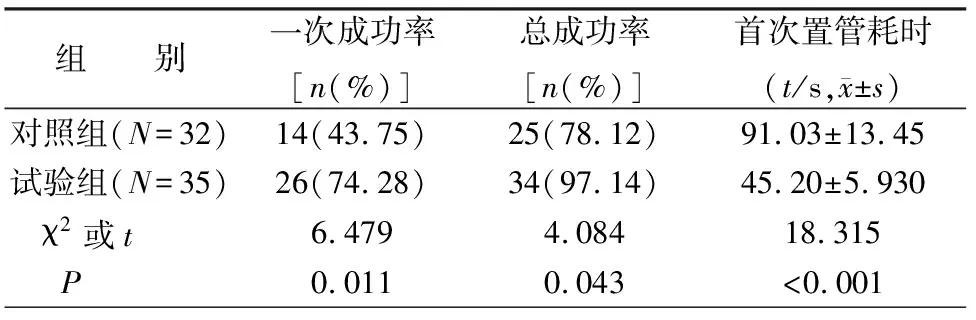

2.1 两组鼻胃管置入指标比较 结果表明,两组患者置管一次成功率、总成功率以及首次置管耗时差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者鼻胃管置入指标比较

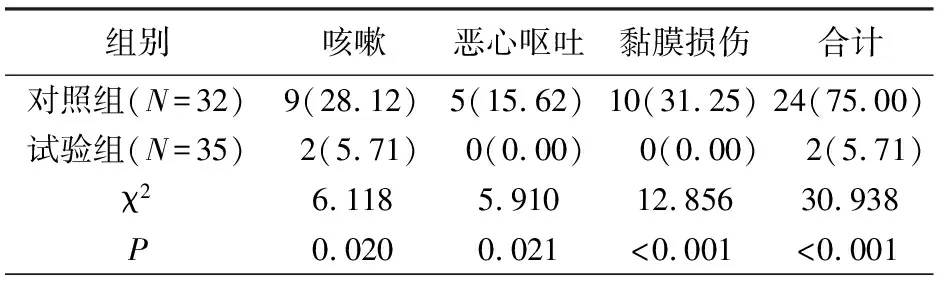

2.2 两组置管方法患者不良反应发生率比较 结果表明,两组患者相关不良反应差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组置管方法患者不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

3.1 呼气配合旋转置胃管法可提高置入成功率 研究[6]证实,气管切开患者的气管导管对其食管造成压迫,从而引发胃管置入受阻,是导致鼻胃管置管困难的主要因素。脑卒中患者由于意识障碍,吞咽功能迟钝或消失,且气管切开后颈部活动受限僵硬,使鼻胃管在置入过程中难以下行,常发生鼻胃管盘卷于口咽部或者直接从口腔向外返折。常规的鼻胃管置入法常因患者气管切开,气管导管的间接压迫食管而引起食管腔狭窄,加之气管切开患者口咽部分泌物增多,这些因素影响胃管置入的成功率[7]。胃管反复置入会引起患者不断屏气,反而导致呛咳开放气道,从而增加鼻胃管误入气管的概率。本研究观察发现,将鼻胃管置入14~16 cm,送至患者咽喉部时轻度刺激出现屏息,接着出现呼气动作,呼气配合旋转置胃管法正是基于咽喉部的解剖结构,利用患者呼气动作的同时,沿着咽后壁迅速将鼻胃管置入,食管位于气管后方,鼻胃管的导芯结构可以依照鼻咽部生理走形向前形成自然弧度,旋转 180°使其向前的弧度改变为向后,不仅能够帮助鼻胃管顺利沿咽后壁滑行向下进入食道、胃,而且还能够减少置入过程中鼻胃管前端对气管口的刺激[8]。本次研究,试验组呼气配合旋转置胃管法胃管置入一次成功率为74.28%,总成功率为97.14%,对照组胃管置入一次成功率为43.75%、总成功率为78.12%,差异有统计学意义(P<0.05),说明试验组优于对照组。

3.2 呼气配合旋转置胃管法可缩短插管时间 呼气配合旋转置胃管法由2名护士共同操作,一名护士抬高患者头部扩大咽喉弯曲度,另一名护士判断患者吸气相转为呼气相后快速置入;而常规胃管置入法难以把握胃管置入的时机,需等待较长时间。从表2中可以看出呼气配合旋转置胃管法置入成功消耗的时间明显低于对照组(P<0.001),表明该操作缩短了插管时间。

3.3 呼气配合旋转置胃管法可降低置入过程中出现的不良反应 对于反射消失昏迷患者在吸气相置入胃管时,负压引力作用使胃管易于误入气道。而呼气属于被动过程[9],呼气时会厌开启,咽喉部肌肉松弛完全处于放松状态,通过利用患者的生理反射,以此减少咳嗽、恶心呕吐、鼻咽部黏膜损伤等置入不良反应发生的风险。本次研究结果证实,试验组患者应用呼气配合旋转置胃管法,置入过程中出现的不良反应少于对照组(P<0.001)。

4 小结

本次研究显示,呼气配合旋转置胃管法应用于脑卒中气管切开患者的鼻胃管置入效果优于常规胃管置入法,既保证了置入的成功率,减少了置入次数,又缩短了插管时间,减轻置管患者胃管置入过程中出现的不良反应,很大程度上减轻了患者的痛苦,在临床上可以为患者提供安全有效的肠内营养支持途径,保证患者充足的营养摄入,帮助患者加速康复,值得临床推广应用。但本次研究操作过程中操作人员由常规置入法的1人变成2人,增加了人力成本,需要进一步改进;同时,本次研究由于样本数量等因素的影响,使得研究存在一定的局限性,还需进一步研究证实。