急性ST段抬高型心肌梗死尿激酶原选择性冠状动脉内溶栓联合介入治疗与直接冠状动脉内介入治疗的对比研究

李 磊,李会晓

(巩义市人民医院 心血管内科,河南 巩义 451200)

随着生活方式、饮食结构的改变,我国心血管疾病患病数量明显增多,尤其是急性ST段抬高型心肌梗死,已成为危及我国居民健康安全的重要病因[1-2]。经皮冠状动脉介入治疗术(PCI)包括冠状动球囊扩张术(PTCA)和(或)冠状动脉支架植入术,是指南推荐的该病的首选疗法,可快速恢复血运,改善临床转归、预后[3]。值得注意的是,术中患者往往易出现微循环栓塞、微循环痉挛致微循环灌注不良现象,再加之心肌再灌注损伤,表现为TIMI血流不能持续达到3级水平,最终对心功能造成损害,降低治疗效果,甚至加重病情恶化发展[4]。尿激酶原是我国完全自主知识产权的新一代选择性降纤药物,因溶栓效果显著、出血风险低、对全身性纤溶活性低等优势被广泛用于治疗心脑血管疾病[5]。TIMI血流分级反映了PCI术后心肌灌注水平,NT-ProBNP水平、LVEF值提示心功能保留情况,住院期间病死率、再梗死发生率、出血事件发生率等其他不良事件的发生反映了疗效的安全性。为此,选择我院STEMI患者开展研究,对其应用尿激酶原选择性冠状动脉内溶栓+介入治疗方案、直接冠状动脉内介入治疗的效果差异进行探究。

1 资料与方法

1.1病例选择 在确定研究符合医学伦理委员会的基本原则基础上,对巩义市人民医院STEMI患者开展研究,均随机选自2018年10月至2019年10月纳入61例,采用随机单盲方法分为对照组(直接PCI)、治疗组(溶栓+PCI),其中对照组31例,男19例,女12例,平均年龄(58.2±3.3)岁,危险因素分别为高血压17例、糖尿病12例、吸烟15例,TIMI血流分级包括0级23例、1级2例、2级3例、3级3例。治疗组30例,男20例,女10例,平均年龄(59.3±3.5)岁。危险因素分别为高血压18例、糖尿病13例、吸烟17例,TIMI血流分级包括0级22例、1级3例、2级2例、3级3例。两组基线资料(年龄、性别、危险因素等)比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2选择标准 纳入标准:(1)患者知晓研究流程,自愿签署知情同意书;(2)年龄<75岁;(3)存在溶栓、PCI指征;(4)以胸闷、胸痛为典型表现,且持续时间超过0.5 h,口服硝酸甘油后未见缓解;(5)2个/2个以上相邻/相关导联ST段抬高(肢体导联、胸导联分别>0.1 mV、0.2 mV);(6)发病至入院时间<12 h。排除标准:(1)存在溶栓、PCI绝对/相对禁忌证(肾衰竭SCr>133 μmol/L、贫血HB<110 g/L等);(2)确诊为心源性休克;(3)严重不能纠正的快速型心律失常(如室性心动过速、心室颤动等室上性心动过速);(4)既往(12个月内)有PCI史/既往主动脉-冠状动脉旁路移植术(CABG)史;(5)患者拒绝参加试验研究;(6)患者症状改善后拒绝进行随访和复查。

1.3治疗方法 所有患者均于PCI术前常规给予阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078,规格100 mg/片)300 mg、替格瑞洛片(阿斯利康制药有限公司,国药准字J20171077,规格90 mg/片)180 mg口服,静脉应用普通肝素100~120 IU/kg,术中静脉内应用替罗非班0.5 mg,术中每小时追加普通肝素1 000 IU。

治疗组在介入治疗过程中[PTCA和(或)支架植入前]使用注射用重组尿激酶原(普佑克,上海天士力药业有限公司)20 mg经指引导管选择性在左冠状动脉或右冠状动脉内注射,持续时间3分钟。

1.4观察项目

1.4.1一般资料 包括患者姓名、性别、年龄、过敏史及既往史和个人及家族史,目前用药等。

1.4.2疗效指标 (1)PCI术后冠状动脉靶血管血管TIMI血流分级。TIMI血流分级评定标准[6]:以冠状动脉造影方法为工具:①0级:表示无灌注,血管闭塞远端未见到前向血流;②1级:表示有渗透,但无无灌注,造影剂部分可由闭塞部位通过,但未能充盈远端血管;③2级:表示部分灌注,见到造影剂有闭塞部位通过,并且已完全充盈冠状动脉远端,与正常灌装动漫比较,造影剂充盈、清除速度较慢;④3级:提示完全灌注,见到造影剂完全、快速充盈远端血管,且清除迅速。(2)比较两组NT-proBNP水平、心脏LVEF值。NT-proBNP水平测定:采集患者晨起空腹状况下的静脉血,共3 ml,离心处理,时间为15 min,转速为3 000 r/min,留取血清,保存在并向内,待测结果;选择美国A型是一门化学发光分析仪及配套试剂盒测定血清NT-proBNP水平。心脏LVEF值检测:以心脏超声为工具。(3)住院期间病死率、再梗死率、出血事件发生率。

2 结 果

2.1危险因素比较 两组危险因素比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组危险因素比较[例(%)]

2.2TIMI血流分级比较 治疗前两组血管TIMI血流分级比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组冠状动脉血管TIMI血流分级均较治疗前提高,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),且对照组3级血流达70.9%低于治疗组3级血流达93.3%

(P<0.05),见表2。

2.3NT-ProBNP水平、LVEF值比较 治疗后两组NT-ProBNP、LVEF值差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组治疗前后TIMI血流分级比较[例(%)]

注:*U=2.272,P<0.05;*χ2=5.160,P<0.05

表3 两组住院期间NT-ProBNP水平、LVEF值比较

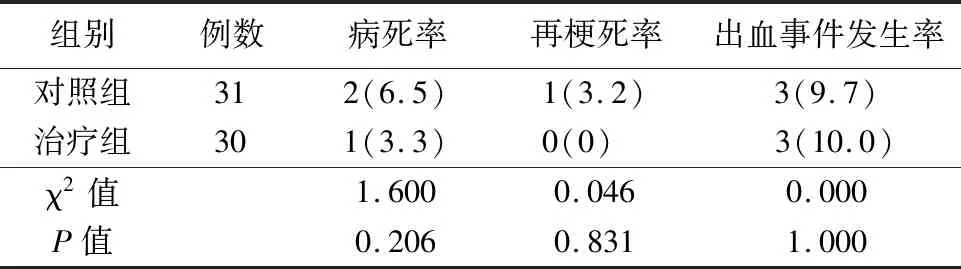

2.4住院期间病死率、再梗死率、出血事件发生率比较 治疗后两组病死率、再梗死率、出血事件发生率,组间差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组住院期间病死率、再梗死率、出血事件发生率比较[例(%)]

3 讨 论

急性ST段抬高型心肌梗死起病急、病死率高,是临床常见猝死原因之一[7]。其病理生理机制已经明确,即在冠状动脉不稳定斑块破裂基础上继发血栓形成造成冠状动脉完全闭塞,及时有效的再灌注治疗能够挽救该类患者生命[8-9]。

目前,对于急性ST段抬高型心肌梗死的治疗,仍以灌注治疗为原则,选择使用静脉溶栓疗法、直接PCI。随着相关研究的不断增多,溶栓后早期介入疗法逐渐成为基层医院最优化的再灌注策略[10-11]。景宏菲等[12]、曾令伟等[13]已在研究当中充分证实了静脉溶栓疗法在心脑血管疾病(急性脑梗死、急性心肌梗死等)治疗中的可行性、有效性。

在此基础上,利用我院胸痛中心在救治流程时间节点控制上的优势,把选择性冠状动脉内溶栓同冠状动脉内介入治疗相结合,并与单一疗法(直接PCI)的整体治疗效果进行对比、分析,治疗组TIMI血流分级改善程度较对照组高(P<0.05),认为尿激酶原选择性冠状动脉内溶栓+介入治疗方案可进一步优化患者治疗效果,和文献[14-15]结果相吻合,表示介入治疗通过机械物理的方法有效、持久的开通闭塞的传导血管,溶栓治疗通过靶向的化学治疗开通冠状动脉功能血管即恢复有效的心肌微循环,从而有效减少无复流的发生,最大程度的挽救更多的心肌细胞,为后期心功能有效改善提供了保障。

血清NT-ProBNP,因半衰期长、稳定性好、敏感度高而被指南推荐作为检测心力衰竭的首选血清标志物[16]。王素玲等[17]、吉训宁等[18]指出血清 NT-proBNP水平可评估、预测急性心肌梗死PCI术后患者的临床疗效、预后。LVEF是用于评估心力衰竭的重要指标之一[19-20]。结合本文结果,两组血清NT-ProBNP水平和LVEF相比差异无统计学意义(P>0.05),说明治疗组同样能改善心功能。另外,治疗组住院期间病死率、再梗死率、出血事件发生率与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05),考虑与选择性冠状动脉内溶栓治疗所需溶栓药物剂量显著减少,从而使不增加出血事件的不良反应成为可能。

综上所述,与直接冠状动脉内介入疗法比较,尿激酶原选择性冠状动脉内溶栓+介入治疗方案应用效果更优且同样能改善心功能和未增加出血事件的发生率,可以作为STEMI患者的理想、再灌注治疗策略,值得大力宣传、推广。