基于中医“因虚致瘀”论治结合微创手术对腰椎间盘突出症疗效及血TNF-α、IL-1β水平的影响

吴亚东, 齐晓艳, 韦庆申, 鲁玉州, 王金国, 汉吉健

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation, LDH)是临床上最为常见的疾患之一,占骨科腰腿痛住院病例的25%~40%[1]。对于保守治疗无效者往往需要手术治疗,其中经皮内窥镜下腰椎间盘髓核摘除 术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)具有切口小、术中出血少、伤口恢复快、病人心理负担轻等优点[2-4],正逐渐为患者所接受,是目前具有代表性的微创脊柱外科技术之一[5-7]。肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)是目前临床常见的致炎因子,其高表达与本病密切相关[8]。我科在临床实践中,提出“因虚致瘀理论”,将虚、瘀作为该病病机辨证的基本点,以脏腑辨证为基础,以精、气、血辨证为关键,强调精气血虚与气滞血瘀两方面辨证结合[9]。为此,笔者研究了PELD配合益气和血方药对血瘀气滞型腰椎间盘突出症患者ODI评分、VAS评分、血清TNF-α和IL-1β水平及住院天数的影响及可能作用机理,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 筛选2016年1月—2018年4月日照市中医医院收治的单节段血瘀气滞型腰椎间盘突出症患者90例,其中男65例,女25例;年龄22~58岁,平均42.19岁,病程3个月~3年;突出的椎间盘位于L3/4 15例、L4/5 51例、L5/S1 24例,全部病例根据临床症状、体征和X线、CT、磁共振检查确诊。

将90例患者按随机数字表法分为治疗组和对照组,每组45例。治疗组采用益气和血方药配合PELD治疗,对照组采用PELD治疗。两组患者的性别、年龄、病程、位置差异无统计学意义,见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准 参照AO脊柱手册—临床应用中关于腰椎间盘突出症的诊断标准:腰椎正侧位及动力位片、腰椎间盘CT和腰椎MRI证实单节段腰椎间盘突出症(图1、图2);症状表现为腰痛伴有腿部放射痛病史,及神经根激惹和压迫体征[10]。

中医诊断标准:参照2011年版国家中医药管理局重点专科协作组制定的《腰椎间盘突出症中医诊疗方案(试行)》症见:腰腿痛剧烈,痛有定处,刺痛,腰部僵硬,俯仰活动艰难,痛处拒按,舌质暗紫,或有瘀斑,舌苔薄白或薄黄,脉沉涩或脉弦。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;签署由我院伦理委员会批准的知情同意书者;经保守治疗3个月无效,或保守治疗有效,但反复发作,严重影响患者生活质量等。

1.4 排除标准 既往有脊柱手术病史;伴有侧隐窝狭窄、后纵带或黄韧带肥厚钙化;多节段腰椎间盘突出;伴有严重脊柱侧凸、腰椎滑脱、腰椎不稳、椎弓峡部裂、腰椎骨折;妊娠或哺乳期妇女、合并精神疾病、年老体弱不能耐受手术者;代谢性、神经、内分泌、免疫、恶性肿瘤等相关疾病;合并心、肺、脑、肝肾等器官严重疾病;妊娠或哺乳期妇女;近期有急慢性炎症;依从性差、不按规定用药者,预计不能完成规定疗程者等。

1.5 治疗方法

1.5.1 手术方法 所有患者均行PELD治疗,采取髂部垫高健侧卧位,经C型臂透视确定手术间隙,依次标记棘突中线、目标椎间隙水平线、侧位过横突的安全线,标注出进针路线。术区皮肤消毒铺巾,以0.8%利多卡因局部浸润导针所经之处皮肤、皮下和腰背筋膜中层及肌肉组织,插入穿刺针,导针经椎间孔进入目标椎间隙内,C臂透视无误后,退针于关节突周围浸润麻醉,于穿刺点处做一个0.7 cm皮肤切口,经2级扩张管逐级扩张软组织,使用4、5、6、7、8号骨钻逐级扩孔,行椎间孔成形,植入工作套管,C臂透视见工作套管位置理想,遂建立工作通道,放置内窥镜,连接椎间孔镜光源和成像系统。生理盐水持续冲洗下,仔细显露组织结构,摘除突出的髓核组织及椎间盘内退变纤维环,仔细探查后纵韧带有无破口,打开后纵韧带,显露神经根,检查神经根获得良好松解后(图3),仔细止血。拔出工作套管,缝合皮肤切口,无菌敷贴覆盖包扎。

图1 术前MRI影像

图2 术前MRI影像

图3 术中镜下影像

1.5.2 术后一般处理 术后不使用抗生素预防感染,术后1天下床活动,同时指导功能锻炼;术后每半个月进行一次肝肾功能检测。

1.5.3 中药治疗 治疗组术后第2天开始采用中药治疗。中药治疗采用我院协定方益气和血方,为提高患者依从性,采用全成分中药配方颗粒(北京康仁堂药业有限公司提供),主要成分有黄芪、桂枝、芍药、当归、川芎、红花、鸡血藤、全蝎、独活、牛膝、木瓜、杜仲、生姜、大枣等。每日1剂,开水冲至200 mL温服,连服3周。

1.6 观察指标 采用Oswestry功能障碍指数(ODI)问卷记录腰痛对患者日常生活的影响,问卷共10个问题,每题0~5分,记分方法:实际得分/50×100%,分值越高表示功能障碍越严重。疼痛评估采用VAS数字评分法,将疼痛程度采用0~10共11个数字表示,0分表示无痛,10分表示最痛。1~3分表示轻度疼痛,可以忍受;4~6分表示疼痛强烈,影响睡眠,但尚能忍受;7~10分表示疼痛剧烈,不能忍受,需要给予临床处理。分别于入院后2天,术后15天、60天观察记录两组患者的ODI评分、VAS评分、血清TNF-α和IL-1β水平。血清TNF-α和IL-1β水平应用酶联免疫吸附法集中检测。

1.7 统计学处理 采用SPSS19.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用表示,比较采用重复测量的方差分析或t检验;计数资料比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术结果 两组患者均顺利完成手术(图4、5),术后均无椎间隙感染、神经损伤、定位错误、脑脊液漏、切口感染等严重并发症发生;获得随访患者无药物性肝肾功能损害;至末次随访,治疗组有2例失访、3例不能按时服药退出;而对照组有4例失访、1例退出。

图4 术后MRI影像

图5 术后MRI影像

2.1 两组ODI比较 两组术前ODI差异无统计学意义;两组术后2周、2个月ODI评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01),治疗组术后2周、2个月的ODI评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患者术前、术后2周、2个月的ODI比较

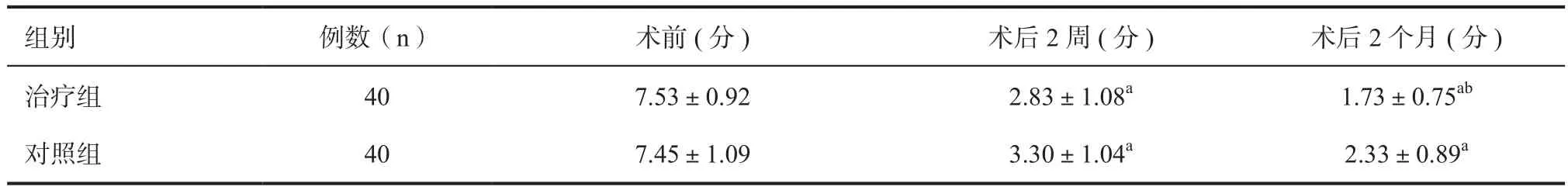

2.2 两组疼痛评分比较 两组术前VAS评分差异无统计学意义;两组术后2周、2个月的VAS评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01);治疗组术后2月VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表 3。

表3 两组患者术前、术后2周、2个月的VAS评分比较

2.3 两组血清TNF-α水平比较 两组术前血清TNF-α水平差异无统计学意义;两组术后2周、2个月的TNF-α低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01),治疗组术后2周、2个月TNF-α水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者术前、术后2周、2个月的血清TNF-α水平比较

2.4 两组血清IL-1β水平比较 两组术前血清TNF-α水平差异无统计学意义;两组术后2周、2个月的IL-1β低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),且治疗组术后2个月的血清IL-1β水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),见表5。

表5 两组患者术前、术后2周、2个月血清IL-1β水平比较

2.5 两组术后住院时间比较 治疗组的术后住院时间为(6.18±1.04)天,短于对照组的(6.60±1.03)天,差异无统计学意义(t=1.84,P>0.05)。

3 讨论

针对保守治疗无效的腰椎间盘突出症患者,PELD是一种常见手术技术。但术后残留腰腿疼痛、腰肌无力、活动障碍、肢体麻木甚至“后反跳[11]一直影响着病人的快速康复和就医感受。现代医学对致病因素归纳为创伤局部血肿[12]及渗液未完全吸收,局部血液循环差,组织瘢痕粘连及神经根粘连[13-14],手术刺激使炎性介质释放增多,病变神经根局部存在不同程度的炎性反应等。祖国医学将此类病症归属“腰痛病”“痹证”等疾病范畴,治则多以祛风除湿、活血化瘀、补益肝肾等。然当前医家对此类疾病辩证过于繁琐、复杂,虚、瘀作为本病病机辨证的基本要点,一直被历代医家所重视。《说文解字》释瘀为:“瘀,积血也”。在《灵枢·营卫生会》中记载:“老者之气血衰,其肌肉枯,气道涩”的论述,明确指出因虚致瘀。《灵枢·天年》曰:“血气虚,脉不通,真邪相攻,乱而相引”。《医林改错》亦云:“元气既虚,必不能达于血管,血管无气,必停留而瘀”。由此可见,久病、体弱等所致气血亏虚,对瘀的形成具有决定性作用。

现代中医认为,术前突出物压迫,术中脉络受损,局部必有离经之血,淤血阻滞、气血失畅、平衡失常,不通则痛;久病正气亏虚,手术耗伤气血,筋脉失养,不荣则痛。故见腰部刺痛,离经之血淤积筋脉骨肉之间则痛有定处,逐渐形成气血亏耗、壅滞,经络痹阻或三者相辅相成、因虚致瘀、本虚标实的虚实夹杂证型[15]。治疗中虚实,阴阳,气血兼顾,符合中医强调的整体辨证,提纲挈领,可更好地指导并创新临床治法、方药,有利于中医药优势的发挥,故基于“因虚致瘀理论”论治腰椎间盘突出症有着充分的理论依据和指导意义。

TNF-α和IL-1β是目前临床常见的致炎因子,有研究表明二者均在腰椎退变髓核中高表达,其机理可能是通过促进椎间盘金属基质降解酶(MMPs)的分泌,从而降解基质中弹性蛋白、蛋白多糖及Ⅱ型胶原[16-17],加快椎间盘退变。TNF-α的高表达还可以增加致痛物质PGE2的分泌,直接刺激神经根产生疼痛或者增加神经根对缓激肽的敏感性[18]。李松军等[19]研究发现IL-1β通过促进产生NO启动神经根性疼痛的病理过程、髓核炎性因子水平与疼痛程度正相关。于杰等[20]则通过临床研究发现腰椎间盘突出症患者血清IL-1β、IL-6、TNF-α异常升高,而TNF-α、IL-1β是导致疼痛的重要原因。

本研究治疗组患者术后第二天开始服用益气和血方,此方是在总结我院汉吉健名老中医基于“因虚致瘀理论”学术思想,采用益气和血法治疗腰椎间盘突出症的协定方,方中黄芪益气利水,益气以促血行、水行,祛瘀行水而不伤正,鼓舞卫气以畅血行;白芍、当归、川芎、红花、鸡血藤、全蝎活血养血、和营止痛;桂枝入血分,辛温解肌、温经通阳,姜枣和中而调和气血营卫、宣阳散痹,取义“血气者,喜温而恶寒,寒则泣而不流,温则消而去之”,鼓舞卫气使气血畅通;独活、木瓜祛风除湿、舒筋活络,牛膝、杜仲强筋壮骨。全方14味药共奏“疏其血气,令其调达”之功效。现代药理学研究发现中药治疗腰椎间盘突出症的机制可能与其具有抗疼痛、抗炎、抗粘连、改善微循环、类激素样作用有关[21-22],治疗机理也有待进一步探讨。TNF-α、IL-1β与腰椎间盘突出症病理生理关系密切,但中药对腰椎间盘突出症术后外周血TNF-α、IL-1β水平的影响鲜有报道。

手术、腰椎间盘退变进展使TNF-α、IL-1β等炎性介质释放增多,升高二者在血液中的浓度,而随着时间的延长和病情的好转,二者血液中的浓度则会降低,患者相应的疼痛等不适症状亦会随之好转。本研究结果表明:PELD配合益气和血方和PELD均可改善腰椎间盘突出症患者不适症状,提高其生活质量,但治疗组明显优于对照组,益气和血方可以降低术后患者血清TNF-α、IL-1β水平。由此,我们认为基于“因虚致瘀”辩证,采用益气和血方可以通过降低血瘀气滞型腰椎间盘突出症术后患者血清TNF-α、IL-1β水平,减轻患者术后疼痛、功能障碍等不适,促进患者快速康复,缩短住院时间,提高手术优良率。因虚致瘀辩证在本病治疗中有其丰富中医理论机制和科学内涵,可以对临床诊疗提供一种新思路,具有积极的临床意义。