针对隐匿性骨折患者采取CT诊断和MRI 诊断的准确性分析

陈 晶

(太原市太航医院放射科 山西 太原 030006)

隐匿性骨折即骨折端未完全断裂,或是断裂不彻底,患者缺乏特异性体征,诊断难度较大[1]。其发病机制复杂,多发于踝关节或是腕关节,经X 线片诊断后常为阴性,漏误诊率较高。其常见并发症有软骨缺损和退行性骨关节疾病等。CT和MRI是其较理想的诊断技术,能够发现骨折征象,但二者的诊断价值存在差异。本研究选取30例隐匿性骨折患者,用于分析以上两种诊断方法的应用价值和准确性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究主体为2015年2月—2020年2月间来院治疗的30例隐匿性骨折患者。其中,男患17例,女患13例;年龄范围介于20 ~67岁,平均(45.65±0.18)岁;骨折部位为:骨关节10例,脊柱6例,胸部5例,颅脑7例,其他2例;致伤原因是:殴打伤6例,高空坠落伤11例,交通事故伤13例。

1.2 方法

A组行MRI 诊断,选用1.5T 磁共振机,T1WI 序列的参数是:TR 设定400 ~500 毫秒,TE 设定13 ~18 毫秒;T2WI 序列的参数是:TR 设定2800 ~4000 毫秒,TE 设定125 ~135 毫秒,层厚设定3 ~5 毫米,矩阵设定512×512 和256×256,层间距设定1 ~2 毫米。使用不同线圈扫描不同位置,使用轴位、矢状位与冠状位。

B组行CT诊断,选用128 层螺旋CT机,电流设定200 毫安,电压设定120 千伏,采集图像的层厚设定0.625 毫米,图像的层厚设定1 ~2 毫米。对受伤部位进行扫描,行骨算法重建,将图像传至后台工作站,包括表面遮盖(简称SSD)、多重面重组(简称MPR)与容积再现(简称VR)。

1.3 观察指标

观察疲劳骨折、隐性股内骨折、隐性创伤骨折和衰竭骨折等检出率。

1.4 疗效评价标准

CT的隐匿性骨折诊断标准是:病变处骨皮质具有连续性或骨小梁出现连续中断表现。MRI 的诊断标准是:T1WI 线状与条状不规则低信号,T2WI 呈现出高信号。

以病理诊断为标准,诊断敏感度=敏感度=真阳数/(真阳数+ 假阴数);特异度= 真阴数/(真阴数+假阳数);诊断准确率=(真阴数+真阳数)/本组例数。

1.5 统计学分析

数据采用SPSS21.0 统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比骨折类型检出率

A组的骨折类型检出率接近于B组(P>0.05)。

表1 对比骨折类型检出率[n(%)]

2.2 对比诊断效果

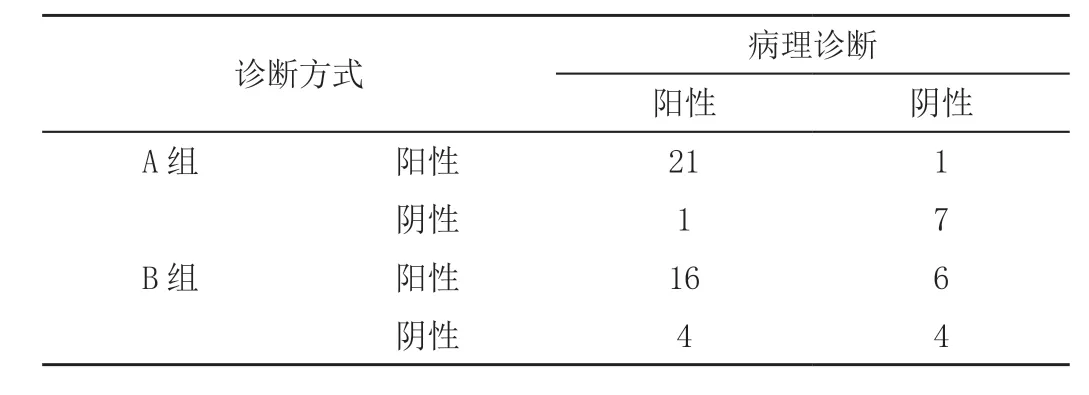

A组的诊断准确率为90.00%(27/30),特异度为87.50%(7/8),敏感度为95.45%(21/22);B组分别为66.67%(20/30),40.00%(4/10)和80.00%(16/20)(P<0.05)。

表2 对比诊断效果

3 讨论

隐匿性骨折的疾病类型共分为4 种,少数骨折患者可以自愈,但是多数患者会合并骨折延迟愈合或是不愈合等表现,严重影响其身心健康[2]。临床认为,隐匿性骨折的病理概念无特殊性,是指骨小梁或是骨皮质的连续中断。其发病机制类似于其他骨折,病因多是外伤,最为常见的骨折病型是骨小梁微骨折,其骨折端嵌顿或是重叠,加之肌肉、韧带或是软骨损伤,因此其影像学征象不典型,容易漏误诊[3]。

临床多使用CT与MRI 等技术进行诊断,CT经容积式采集法实施诊断操作,其空间分辨率较高,且具有较快的扫描速度,在骨外伤诊断中有显著优势。此外,其图像资料可以重建,能够清晰且直观化显示骨折移位与骨折线信息[4]。但是其难以准确评估骨折线的走形、走样与平面透亮度,图像显示具有局限性,阳性率不高。有数据显示,CT诊断隐匿性骨折的阳性率约为76%,可通过横断面、冠状面与矢状面等方位进行采集图像,进而显示骨髓水肿、软骨损伤与韧带情况。CT可利用各向同性采集等方式获得图像,并使用重建参数扫描[5]。多平面图像重组技术(简称M P R)是C T新型技术,其能够弥补单层与常规CT的成像不足,可直观、有效且明确检出细微骨折[6]。经M P R 诊断后,可清晰显示骨折线,且骨干部位的骨皮质致密而且较厚,其横断面图像可能被容积效应等因素影响,降低髓腔侧密度的实际分辨率,进而干扰骨折线的显示情况。经过冠状面与矢状面成像可明确判断骨折线位置[7]。128 层螺旋CT可以实现MP R图像的多方向调节,显示扁骨与骨组织的隐匿性骨皮质骨折[8]。骨皮质骨折的不稳定因素较多,难以判断骨折关节面情况,对于治疗和预后的评估效果不佳。CT横断位图像平行于四肢大关节的主要间隙,因此在关节面横断位图像上存在盲区,通过M P R 图像调节可以使其与关节面垂直,确诊关节面骨折[9]。

MRI可使用矢状面、冠状面等多方位成像,对于骨髓水肿和韧带的检出率高。对于四肢关节等隐匿性骨折的诊断意义更佳,且能发现关节积液与水肿等征象。有数据显示,MRI经T1W I 序列诊断的阳性率约为95%,经T2W I 诊断的阳性率约为100%,可以通过以上序列全面观察骨折图像。T1W I 在骨皮质下的信号为不规则的条状与线状,呈低信号,伴有杂斑点状显影。T2W I 呈高信号,可见水肿表现,难以掩盖骨折线,但其低信号带不够清晰,且低信号与骨折线的形态和走向比较相似,因此具有局限性[10]。

研究结果显示,MRI 的诊断效果优于CT,原因是:①CT对于骨折线走行的诊断率低,而MRI 可多序列诊断,能够动态化观察骨折线位置。②MRI能够显示出血和骨髓水肿信号,增加疾病确诊率。③若患者合并骨质疏松、骨小梁无骨皮质中断等征象,则难以经C T明确诊断。④MRI对于膝关节、胫骨上端和股骨颈等部位的疾病诊断率更佳。但需注意的是:诊断前应全面评估患者的受伤史,预估其骨折类型,并分析患者骨折的高危因素,预估其骨折类型。若患者的经济条件不允许,可首选CT诊断,同时需要明确讲解MRI 诊断的优势,必要时需联合MRI诊断。明确讲解两项诊断方法的优劣势,发放知识手册,告知其诊断流程和配合事项,提高诊断配合度,减少差错事件,进而优化诊断效率,体现临床诊断的灵活性原则。

总之,对于高度怀疑为隐匿性骨折的患者,应使用CT进行多方向M P R 成像处理,若扁骨或不规则骨的隐匿性骨折显示不清,则应联合MRI。此外,MRI 对于骨髓水肿的诊断敏感度高,可避免多层CT对于松质骨骨折等类型的漏诊情况,诊断价值更高。