不好吴餐好蜀餐(二)

江玉祥

二、李调元的饮食嗜好

乾隆十八年(1753年,癸酉),李调元18岁。是年他的父亲李化楠任浙江余姚县知县,建姚江书院,命李调元赴浙江学习。乾隆二十一年(1756年),调元回川应乡试未中,遂返浙继续择师习科举文。乾隆二十三年,李调元随父回罗江醒园丁祖父忧。李调元从18岁至24岁,在浙江生活了5年,对吴餐应该很熟悉,印象深刻。他后来在广东学政任上3年,又在北方断断续续生活了19年。从乾隆五十年李调元落职回家至嘉庆七年逝世,他在罗江乡下过了17年悠闲自得的生活。他的生活内容基本就是写诗、课歌童,川内旅游访友,诗酒唱和。他回罗江的生活状况从下面两诗可以看出。

《童山诗集》卷二十六《醒园遣兴二首》:“笑对青山曲未终,倚楼闲看打鱼翁。归来祗在梨园坐,看破繁华总是空。”“生涯酷似李崆峒,投老闲居杜鄠中。习气未除身尚健,自敲檀板课歌童。”(丙午,乾隆五十一年,1786年)

《童山诗集》卷三十二《癸丑元旦》:“今岁初交六十春,居然忝作杖乡人。(《礼·王制》:“六十杖于乡”,后因用作六十岁的代称。)屡经磨蝎仍无恙(磨蝎,星名,十二宫之一。迷信星象者,因谓生平遇事多折磨不利者为遭逢磨蝎。),乱草灵符尚有神。膳饮从游随日备,楼台频徙趁时新。京华却忆王门客,投刺今朝正逐轮。”(癸丑,乾隆五十八年,1793年)

“楼台频徙趁时新”,这句诗意指李调元居室追逐时尚,不断更新。李调元的父亲李化楠在罗江云龙山象山建了占地十亩、筑室三楹的别墅“醒园”。李调元归田,先是住居醒园,后又移居南村别业“囦园”,前有小西湖。他在《雨村诗话》(十六卷本)卷十一中有一段回忆,可以作“楼台频徙趁时新”诗句的注释。他说:“余归田移居醒园,以其山居稍远,后于南村当门隔溪另筑别业,即少时书塾也。以田二十亩凿为湖,湖中东筑函海楼,西立爱莲亭,界两湖曰沧浪舫,前曰观澜阁,后曰听泉亭,前左曰云林馆,右曰水月轩,中为桤林草堂,而堂之北曰红梅书屋,绕舍皆梅。自是游者络绎不绝,不复问醒园矣。”

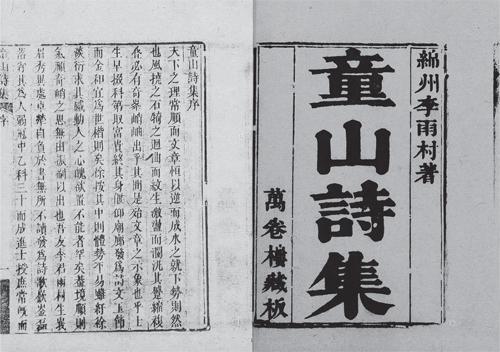

“膳饮从游随日备”,则指李调元嗜好饮食。传世的四十二卷《童山诗集》中,提到几十种菜肴食品名称,有的还谈及某种食品的吃法;即使仅仅出现一个食材名称,我们也可根据与李调元同时的一些烹饪著作(如袁枚《随园食单》和清朝乾、嘉时期出现的《调鼎集》),大致推测出那种菜肴的烹调法,由此可窥李调元的饮食嗜好,考证出当时吴餐和蜀餐传播交融的信息。

1.豆花、豆腐、豆腐乳、豆豉

(1)《童山诗集》卷二十八《豆腐四首》(和心斋韵):

诸儒底事口悬河,总为夸张豆?(chǎi,碾碎了的豆类)磨。冯异芜蒌嗤卒办,石崇虀韭笑调和。挏(dòng,拌动)来盐卤醍醐腻,滤出丝罗湩(dòng,乳汁)液多。富贵何时须作乐,南山试问落萁么。

家用为宜客用非,合家高会命相依(自注:明末吴宗潜有“大烹豆腐瓜茄菜,高会荆妻儿女孙”句)。石膏化后浓于酪,水沫挑成绉似衣(豆腐皮)。剁作银条垂缕滑(豆腐条),划为玉段截肪肥(豆腐块)。近来腐价高于肉,只恐贫人不救饥(自注:谚云豆腐搬成肉价钱)。

不须玉豆与金笾,味比嘉肴尽可捐。逐臭有时入鲍肆(黣者为臭豆腐),闻香无处辨龙涎(干者名五香豆腐干)。市中白水常成醉(白水豆腐),寺里清油不礙禅(清油豆腐)。最是广文寒彻骨,连筐秤罢卧空氊(自注:世谓广文有连筐秤豆腐三斤之谑)。

敏捷诗惭七步成(自注:曹子建七步成煮豆诗),到门何敢荷欢迎。菽吟秀水难追和(自注:朱彝尊子昆田,字西畯,有吟菽乳诗。),乳让苏州独擅名(姑苏糟豆腐)。华未撷时清可点(自注:豆华加米为点清飰),渣全净后白莲城(豆腐渣)。家园浆果红于染(自注:染浆果叶煮豆腐极嫩),却悔屠门逐队行。

(2)李调元《雨村诗话》十六卷本卷二:豆腐不知起于何时。按《本草集解》:“豆腐之法,始于汉淮南王刘安。”故宋朱子有《豆腐诗》云:“种豆豆苗稀,力竭心已腐。早知淮南术,安坐获泉布。”盖世传淮南以丹药点成也。然《蔬食譜礼》记啜菽饮水,菽,豆也。今豆腐条切淡煮,蘸以五辛,是汉以前已有之,但不名豆腐,而豆腐之名,迭见于宋元诸说部。明蒋仲舒《尧山堂外纪》云:“何仲默少时,极能文,善于破冒。有出其乡谚为对者,曰:‘张豆腐,李豆腐,一夜思量千万计,明朝依旧卖豆腐。破曰:‘姓虽异而业则同,心无穷而分有限。”然未见诗。本朝海宁查他山慎行及尤西堂侗始作有《豆腐诗》,已脍炙人口。

(3)李调元《雨村诗话补遗》卷四:“贵州李世杰总督四川,素清廉,喜食豆花,人称为李豆花。豆花即豆腐之未成者。”

江玉祥按:

豆腐之名最早见于五代时人陶穀撰《清异录》卷上“官志·小宰羊”条:“时戢为青阳丞,洁己勤民,肉味不给,日市豆腐数个,邑人呼豆腐为小宰羊。”陶穀是五代时新平(今安徽省南部)人,后周时作过翰林学士。青阳,唐代属池州府,池州府辖境相当今安徽贵池、青阳、东至等县地。五代时期,皖南地区百姓称豆腐叫“小宰羊”,豆腐是文人释读的书面语。

南宋理学家朱熹《次刘秀野蔬食十三诗韵·豆腐》题解云:“世传豆腐本乃淮南王术”;诗云:“种豆豆苗稀,力竭心已腐。早知淮王术,安坐获泉布。”“世传豆腐本乃淮南王术”,表明此说由来已久。

南宋吴自牧《梦粱录》卷十六“酒肆”条、“面食店”条有“煎豆腐”“豆腐羹”。

陆游诗《邻曲》:“浊酒聚邻曲,偶来非宿期。拭盘堆连展(原注:淮人以名麦饵),洗釜煮黎祁(原注:蜀人以名豆腐)。”陆游诗《山庖》:“新春?稏(bà,yà稻或稻摇动的样子)滑如珠,旋压犁祁软胜酥。更剪药苗挑野菜,山家不必远庖厨。”

李调元《豆腐四首》(和心斋韵)(庚戌,1790年)前一首名《移居同年王心斋宅,心斋怀宁令,以事系狱,久之得释,今归锦城,奉赠用前京中寄怀原韵》,可见《豆腐四首》写于成都,歌咏的是成都豆腐。诗中歌咏了成都肆市上的“豆腐皮”“豆腐条”“豆腐块”“臭豆腐”“五香豆腐干”“白水豆腐”“清油豆腐”“姑苏糟豆腐”“豆腐渣”。这些豆腐品种,至今仍是川菜和小吃的重要组成部分,大街小巷,随处可买,随时可吃。《醒园录》卷上也记载了“做香豆豉法”“做水豆豉法”“豆腐乳法”“酱豆腐乳法”“糟豆腐乳法”“冻豆腐法”。这些豆制品咸菜,在李调元时期的江南也有,如朱彝尊《食宪鸿秘》有做“水豆豉”“香豆豉”法,其中“水豆豉”法同李化楠《醒园录》“做水豆豉法”文字几乎相同,显然李调元父子是吸取了《食宪鸿秘》的做法。

咸菹:秋冬腌渍蔬菜,做腌菜。豆,盛食物的木制餐具。迥,形容差异很大。“醢人加豆列名蔬,紫蓼青葵迥不如。”《周礼·天官·醢人》:“醢人掌四豆之实。朝事之豆,其实韭菹、醓(tǎn)醢、昌本、麋臡(ní)、菁菹、鹿臡。馈食之豆,其实葵菹、蠃(luǒ)醢、脾析、蠯(pí)醢、蜃、蚳(chí)醢、豚拍、鱼醢。加豆之实,芹菹、兔醢、深蒲、醓醢、箈(chí)菹、雁醢、筍菹、鱼醢。羞豆之实,酏(yǐ)食、糁食。”“却忆诚斋诗句好,一生只解贮寒菹。”出自南宋杨万里的《芥齑》诗:“茈姜馨辣最佳蔬,孙芥芳辛不让渠。蟹眼嫩汤微熟了,鹅儿新酒未醒初。枨香醋酽作三友,露叶霜芽知几锄。自笑枯肠成破瓮,一生只解贮寒葅。”杨万里还有一首《咏齑》诗。齑,细切的酱菜或腌菜。杨万里的咏齑诗虽多,却没有李化楠、李调元父子关于腌菜、咸菜的著作多。一部《醒园录》很多谈的就是怎么做酱油豆豉豆腐乳,怎样腌制蔬菜。这也是传统农业社会里的特点。

3.芋头

(1)《童山诗集》卷二十六《食芋赠陈君章》:“栽树多栽柳,可作析薪具。种蔬多种芋,可作凶年备。岷山多蹲鸱,陈家专其利。十亩白沙干,万叶青枝翠。携锄斵待客,拨火煨相馈。气作龙涎香,色过牛乳腻。我老齿欲摇,咀嚼惭牛饲。惟有玉糁羹,不触诸牙恚。书此以致谢,横斜不成字。”

(2)《童山诗话》卷二十六《妙相院》(赠张三):“一湾流水小桥西,妙相禅林大字题。落叶盈堦僧不见,野花满径鸟争啼。乾坤容我聊龟息,日月催人老马蹄。独有张三能御李,蹲鸱饷客味如鸡。”

江按:芋头即芋艿,古代叫蹲鸱,是我国原生的古老蔬菜之一。司马迁撰《史记》卷一百二十九《货殖列传》:“蜀卓氏之先,赵人也,用铁治富。秦破赵,迁卓氏。卓氏见虏略,独夫妻推辇,行诣迁处。诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌。唯卓氏曰:‘此地狭薄。吾闻汶山之下,沃野,下有蹲鸱,至死不饥。民工于市,易贾。乃求远迁。”唐张守节《史记正义》曰:“蹲鸱,芋也。言邛州临邛县其地肥又沃,平野有大芋等也。《华阳国志》云汶山郡都安县有大芋如蹲鸱也。”

《文选》卷四《蜀都赋》:“其园则有蒟蒻茱萸,瓜畴芋区”,《文选》李善注:“畴者,界埒小畔际也。”李调元《雨村诗话》(十六卷本)卷十五:“区,诸葛亮《表》所谓“有宅一区”也。此处的“区”为区域,有一定界限的地方。“芋区”之区为分区耕种的田地,《齐民要术》引《氾胜之书》曰:“种芋,区方、深皆三尺。取豆萁内区中,足践之,厚尺五寸。取区上湿土与粪和之,内区中萁上,令厚尺二寸;以水浇之,足践令保泽。取五芋子置四角及中央,足践之。旱,数浇之。萁烂。芋生,子皆长三尺。一区收三石。”

《太平御览》卷九百七十五果部一十二《芋》条引崔鸿《十六国春秋·蜀录》曰:“李雄克成都,众甚饥馁,乃将民就谷于郪,掘野芋而食之。”

《太平御览》卷九百七十五果部一十二《芋》条引《华阳国志》曰:“何随,字季业,蜀郫人。母亡,归,送吏,饥辄取道侧民芋,随以帛系其处,使足所取直。民相语曰:‘闻何安汉清民,取粮令为之偿。”

南宋陆游《蔬园杂咏·芋》云:“陆生昼卧腹便便,叹息何时食万钱。莫诮蹲鸱少风味,赖渠撑拄过凶年。”又《种菜》:“恨君不见岷山芋,藏蓄犹堪过岁凶。”《饭罢戏作》:“轮囷犀浦芋,磊落新都菜。”

宋陈大叟编《本心斋蔬食谱》:“煨芋,煨香片切。”煨有两义,一是用微火慢慢地煮;二是或把生芋放在带火的灰里烧熟,即陆游《剑南诗稿》八十四《病思》之一:“水碓舂粳滑胜珠,地炉燔芋软始酥。”

清袁枚《随园食单》介绍了两种:①芋羹:芋性柔腻,入荤入素俱可。或切碎作鸭羹,或煨肉,或同豆腐加酱水煨。徐兆璜明府家,选小芋子,入嫩鸡煨汤,妙极!惜其制法未传。大抵只用作料,不用水。②芋煨白菜:芋煨极烂,入白菜心,烹之,加酱水调和,家常菜之最佳者。惟白菜须新摘肥嫩者,色青则老,摘久则枯。此法同于今日四川家常菜“芋儿煮白菜”。

李调元爱吃烧芋头。“携锄斵待客,拨火煨相馈。气作龙涎香,色过牛乳腻。我老齿欲摇,咀嚼惭牛饲。惟有玉糁羹,不触诸牙恚。”“携锄斵待客,拨火煨相馈”,是说把刚从地里挖出的芋头放于柴草火中烧熟吃,其味可比苏东坡称赞的“玉糁羹”。什么叫“玉糁羹”?玉糁羹,以芦菔煮成的食品。宋苏轼《分类东坡诗》十三《过子(苏轼有三子:苏迈、苏迨、苏过)忽出新意以山芋作玉糁羹色香味皆奇绝天》:“香似龙涎仍酽白,味如牛乳更全清。莫将南海金虀脍,轻比东坡玉糁羹。”

宋代林洪著《山家清供》卷之上《玉糁羹》:“东坡一夕与子由饮,酣甚,捶芦菔烂煮,不用他料,只研白米为糁食之。忽停箸抚几曰:‘或非天竺酥酡,人间决无此味。”芦菔即莱菔即萝卜,又名雹突、紫花菘、温菘、土酥;主治:散服及炮煮服食,大下气,消谷和中,去痰癖,肥健人。李时珍称之“根、叶皆可生可熟,可菹可酱,可豉可醋,可糖可腊,可饭,乃蔬中之最有利益者,而古人不深详之,岂因其贱而忽之耶?抑未谙其理耶?”(李时珍《本草纲目》菜部第二十六卷“莱菔”条)

山芋作的玉糁羹叫“芋糁羹”,宋代就有,陆游《即事》有句“雅闻岷下多区芋,聊试汉炉玉糁羹。”《晨起偶题》有句“风炉歙缽生涯在,且试新寒芋糁羹。”《统分稻晚归》有句“村醪莫辞醉,羹芋学岷峨。”原注:“是日作芋羹。”《幽居》有句“芋魁加糁香出屋,菰首芼羹甘若饴。”原注:“菰首,茭白也。”陆游四诗中的“玉糁羹”“芋糁羹”“羹芋”“芋魁加糁”可能都是芋头粥。《调鼎集》介绍了一款用生芋作的“玉糁羹”,其法:“生芋捣烂拧汁,鸡汤脍(细切为脍。此处疑有错,应为“烩”)。”李调元认为烧芋头好吃,因为他牙快落了,咀嚼困难,喜欢粑和的菜肴。

4.玉米(御麦)

(1)《童山诗集》卷三十一《番麦俗名御麦》:“山田番麥熟,六月挂红绒。皮裹层层笋,苞缠面面椶。儿饥烧作果,郫咂釀成筒。此日尝新始,贪馋笑蠢翁。”

(2)《童山诗集》卷三十一《小河》:“巉岩尽处一溪清,便放肩舆步问程。茅屋忽从崖里出,板桥多在水中横。儿攀红穗偷番麦,客断青鞋续草茎。不为看山安至此,大夫谁道不徒行。”

江按:明嘉靖三十九年(1560年)前,玉米传入我国。嘉靖三十九年《平凉府志》:“番麦,一名西天麦,苗如薥秫而肥短,末有穗如稻而非实,实如塔,如桐子大,生节间,花垂红绒在塔末,长五六寸,三月种,八月收。”明田艺蘅撰《留青日札》卷二十六“御麦”条:“御麦出于西番,旧名番麦,以其曾经进御,故曰御麦。幹叶类稷,花类稻穗。其苞如拳而长,其须如红绒,其粒如芡实,大而莹白。花开于顶,实结于节,真异谷也。吾乡传得此种,多有种之者。”田艺蘅,钱塘人田汝成之子,大约生活在明嘉靖、隆庆和万历初这一段时间内,即公元1522—1588年之间。

上引李调元《番麦俗名御麦》诗说“儿饥烧作果”,烧嫩包谷吃。《小河》诗说“儿攀红穗偷番麦”,未言吃法,或者仍是火烧嫩包谷;或者拿回家,煮嫩包谷吃。清王士雄撰《随息居饮食谱·谷食类·玉蜀黍》:“玉蜀黍(一名玉高粱,俗名苞芦,又名纡粟,又名六谷)嫩时采得,去苞须煮食,味甚甜美。老则粒坚如石,舂磨为粮,亦为救荒要物。但粗粝性燥,食宜半饱,庶易消化。”王士雄活动于清嘉、道、咸间,浙江海宁人,曾移居杭州、上海。至今四川人还喜食煮嫩包谷(包芦)。

5.猪肝、猪腰

(1)《童山诗集》卷二十六《道途》:“道途负载谁能免,饱煖其如肉食难。未老皮肤怜马齿,累人口腹尚猪肝。风能醒酒来吹面,日为高眠渐过竿。世态一般多冷热,算来只有自加餐。”

(2)《童山诗集》卷三十四《正月初二日题曹大姑壁》:“今年春兴比前超,锣鼓随身破寂寥。高亲家中啖牛脯,曹姑宅内吃猪腰。人逢日暖神增爽,鸟遇天晴语倍嚣。我妹明年交六十,管弦预当贺生朝。”

江按:“马齿”,马的牙齿随年龄而添换,看马齿可知马的年龄,故常以为谦词,借指自己的年龄。北周庾信《谨赠司寇淮南公诗》:“犹怜马齿进,应念节旄稀。”“累人口腹尚猪肝”这个典故出自《后汉书》卷五十三《周黄徐姜申屠列传》:“太原闵仲叔者(注引谢忱《书》曰:“闵贡字仲叔。”),世称节士,虽周党之洁清,自以弗及也。党见其含菽饮水,遗以生蒜,受而不食(注:党与仲叔同郡,亦贞介士也。见《逸人传》皇甫谧《高士传》曰:“党见仲叔食无菜,遗之生蒜。仲叔曰:‘我欲省烦耳,今更作烦邪?受而不食。”)。建武中,应司徒侯霸之辟。既至,霸不及政事,徒劳苦而已(注:劳其勤苦也!)。仲叔恨曰:‘始蒙嘉命,且喜且惧;今见明公,喜惧皆去。以仲叔为不足问邪,不当辟也。辟而不问,是失人也。遂辞出,投劾而去(注:案罪曰劾,自投其劾状而去也。投犹下也。今有投辞、投牒之言也。)复以博士征,不至。客居安邑。老病家贫,不能得肉,日买猪肝一片,屠者或不肯与,安邑令闻,敕吏常给焉。仲叔怪而问之,知,乃叹曰:‘闵仲叔岂以口腹(饮食)累(牵累)安邑邪?遂去,客沛。以寿终。”古代只有穷人吃猪肝,明李时珍《本草纲目》兽部第五十卷“豕”条时珍曰引《延寿书云》云:“猪临杀,惊气入心,绝气归肝,俱不可多食,必伤人。”然而猪肝主治“冷劳脏虚”“补肝明目”“疗肝虚浮肿”,李时珍曰:“肝主藏血,故诸学病用为向导入肝。《千金翼》治痢疾有猪肝丸,治脱肛有猪肝散,诸眼目方多有猪肝散。”《随园食单》无猪肝吃法,后来夏曾传(1843—1883)著《随园食单补证》补猪肝吃法三式:“猪肝切片以网油包而炸之,用酱蘸,以嫩为佳,杭式也。或以网油、酱油、葱段炒之,加纤粉喷醋焉,北法也。或捣烂加葱、姜,如制豆泥、鸡粥之式,亦北法也。或以网油、荠菜油炒之,苏式也。”清佚名《调鼎集》卷三《特牲部·猪肝》的吃法共有十种,其实也未超出杭式、苏式、北法(北方吃法)三类烹调方式。

猪腰的吃法,清佚名《调鼎集》卷三《特牲部·猪·猪腰》介绍清乾、嘉时代,吴餐“炒猪腰法”:“腰片炒枯则木,炒嫩则令人生疑,不如煨烂,蘸椒盐用之为佳,但须一日工夫才得如泥耳。此物只宜独用,断不可掺入别菜中,最能夺味。又,蛋白切条配腰丝炒。切片背划花纹,酒浸一刻取起,滚水焯,沥干,熟油炮炒,加葱花、椒末、姜米、酱油、酒、微醋烹。韭菜、芹菜、荸荠片,俱可配炒。又,配白菜梗丁、配腰丁炒。”名曰炒猪腰,实际第一种应叫“煨猪腰泥”,而这段文字与袁枚《随园食单》特牲单“猪腰”条大同小异。余下三种应分别名曰:蛋白条炒腰丝、炮炒腰片(又分净炒和配菜炒两种)、炮炒腰丁(配白菜梗丁)。炮炒腰片至今川菜常见,推测李调元时就已采纳此种烹调法。不过,今日川菜炮炒猪肝、猪腰离不得两样佐料:一是泡海椒,二是泡姜。在李调元所处的清乾、嘉时代,均未出现。

6.食鱼

《童山诗集》卷一《喜晴二首仍用前韵,是日迟,蒋、刘二生未至》;《童山诗集》卷四十二《三月初四日清明,华阳高君若愚同温汉台邀张桐轩、李延亭、潘东庵、萧恒斋及余与杜耐庵,出东门踏青遂登白塔寺至薛涛井并谒其墓,墓久芜没,华阳徐明府始为剪除,观叹久之,晚高居置酒于真武宫,即席得诗十首》;《童山诗集》卷三十一《题弟惕斋烟波垂钓图》;《童山诗集》卷四《登芜湖城》;《童山诗集》卷四《饮何文渊前辈达者堂》;《童山诗集》卷三十《九月二十九日由南村至杨家庵》;《童山诗集》卷三十四《二月三日至團堆坝访孟时三丈适入寻药不遇见叶赞之(天相)毛殿飏(德纯)两秀才携尊邀至梓潼宫观剧底暮尽欢而散》;《童山诗集》卷三十五《白鱼铺(在什邡县——江按)有彭生馈盐鱼有感而作》;《童山诗集》卷三十《奉和绵州潘使君讱斋(邦和)重阳前一日六十初度寄兄四十韵》

江按:《童山诗集》中提到食鱼计有八处,说明李调元对鱼的嗜好。从鱼的种类计,有:红鲤、双鲤、赤鯶(鲩,huàn,即草鱼)、鲜鲥、糟鲂、龟鱼、刺婆鱼(鲈鱼)、盐鱼。

这些鱼怎么烹食呢?

①鲈鱼。

李调元注:“蜀谓鲈为刺婆鱼”,我的家乡双流也叫刺婆鱼。传说江浙一带传统要加蓴菜作脍。明黎民表《瑶石山人诗稿》十一《过范山人双塔寺旅舍》:“燕酒味浓夸薏苡,越乡心断有鲈蓴。”鲈鱼与蓴菜,产于江浙,晋张翰在都,见鲈蓴而起乡思,因辞官归。后诗文中常以鲈蓴为思乡之典。典出《晋书》卷六十二《文苑传·张翰》。张翰字季鹰,吴郡吴人也。齐王冏辟为大司马东曹掾。“翰因见秋风起,乃思吴中菰菜、蓴羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适志,何能羁宦数千里以要名爵乎!遂命驾而归。”这里谈了秋天吴中三种名菜:菰菜,蓴羹,鲈鱼脍。

《世说新语·识鉴》:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛见秋风起,因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵!遂命驾便归。”只说了两种菜:菰菜羹,鲈鱼脍。

初唐欧阳询行书《张翰帖》叙述张翰生平事迹,最后两行称:“翰见秋风起,乃思吴中菰菜、鲈鱼,遂命驾而归。”

《太平御览》卷八百六十二《饮食部》二十《脍》引《春秋左助期》曰:“八月雨后,苽菜生于洿下(洿wū音乌。洿下,低凹之地,也指池塘),作羹臛甚美。吴中以鲈鱼作脍,苽菜为羹,鱼白如玉,菜黄若金,称为金羹玉鲈,一时珍食。”

可见张翰见秋风起,思念的是吴中两样美食,一是菰菜羹,二是鲈鱼脍。《晋书·张翰传》变成了三样:菰菜,蓴羹,鲈鱼脍。

羹臛,都是带汤的荤菜,但羹也可以是素的。东汉王逸注《楚辞·招魂》:“有菜曰羹,无菜曰臛。”孔安国注《尚书·说命》:“羹须盐醋以和之。”《释名·释饮食》:“羹,汪也,汁汪郎也。”“臛,蒿也,香气蒿蒿也。”总之,羹是多菜的多汁的,帶酸的,臛是浓重少汁的。

后魏贾思勰《齐民要术》卷八《臛羹法》:“食脍鱼蓴羹:芼羹之菜,蓴为第一。”“鱼、蓴等并冷水下。若无蓴者,春中可用芜菁英,秋夏可畦种芮菘、芜菁叶,冬用荠叶,以芼之。芜菁等宜待沸,接去上沫,然后下之。皆少著,不用多,多则失羹味。干芜菁无味,不中用。豆汁于别铛中汤煮一沸,漉出滓,澄而用之。勿以杓抳,抳则羹浊——过不清。煮豉但作新琥珀色而已,勿令过黑,黑则苦。唯蓴芼而不得著葱、?及米糁、菹、醋等。蓴尤不宜咸。羹熟即下清冷水,大率羹一斗,用水一升,多则加之,益羹清儁甜美。下菜、豉、盐,悉不得搅,搅则鱼蓴碎,令羹浊而不能好。”又引《食经》曰:“蓴羹:鱼长二寸,唯蓴不切。鳢鱼,冷水入蓴;白鱼,冷水入蓴,沸入鱼。与咸豉。又云:‘鱼长三寸,广二寸半。又云:‘蓴细择,以汤沙之。中破鳢鱼,邪截令薄,准广二寸,横尽也,鱼半体。煮三沸,浑下蓴。与豉、渍盐。”

陆游《戏咏山阴风物》诗句:“湘湖莼菜豉偏宜”原注:“莼菜最宜盐豉。所谓未下盐豉者,言下盐豉则非羊酪可敌,盖盛言莼羹之美尔。”《菜羹》:“青菘绿韭古嘉蔬,莼丝菰白名三吴。”《对酒》:“彘肩柴熟罨,莼菜豉初添。”《禹祠》:“豉添满箸莼丝紫,蜜渍堆盘粉饵香。”《食荠糁甚美,盖蜀人所谓“东坡羹”也》:“莼羹下豉知难敌,牛乳抨酥亦未珍。”

《齐民要术》说作脍鱼蓴羹以鳢鱼、白鱼。白鱼即鮊,是鲤科,有多种。南宋陆游《初夏》:“出波莼菜滑,上市鮆鱼(刀鱼)鲜。”

《童山诗集》卷一《喜晴二首仍用前韵,是日迟,蒋、刘二生未至》:“……蓉溪客至烹红鲤,绵竹人来馈白蓴……”红鲤配白蓴,显然是脍鱼蓴羹,这是吴餐做法。四川的鲈鱼(刺婆鱼)又是怎么烹调呢?

清人朱彝尊撰《食宪鸿秘》下卷《鱼之属·鲈鱼脍》介绍了清朝康熙年间江浙地区鲈鱼脍的作法:

吴郡(江按:苏州)八九月霜下时,收鲈鱼三尺以下,劈作鲙(江按:指鱼肉片),水浸布包,沥水尽,散置盆内。取香柔花叶相间细切,和脍拌匀。霜鲈肉白如雪,且不作腥,谓之“金齑玉鲙,东南嘉味”。

李时珍《本草纲目》鳞部第四十四卷《鱼鲙》:“鱼生【时珍曰】刽切而成,故谓之鲙。凡诸鱼之鲜活者,薄切洗净血腥,沃以蒜齑、姜醋、五味食之。”四川现在无吃鱼生(生鱼片)的习惯,不知李调元时代有无此习俗?

清佚名撰《调鼎集》卷五《江鲜部》介绍了鲈鱼的四种吃法:

蒸鲈鱼:将鱼去鳞、肚、腮,用酱油、火腿片、笋片、香蕈、酒、葱、姜清蒸。

鲈鱼汤:鲈鱼切片,鸡汤、火腿、笋片、酱油作汤,少入葱、姜。

拌鲈鱼:熟鱼切丝,加芦笋、木耳、笋丝、酱油、麻油、醋拌。

花盐鲈鱼:全鱼治净,将肉厚处剖缝,嵌火腿片,加香蕈丝、笋丝、酱油,须烧或脍。

以上四法,清蒸鲈鱼遗传至今,成为川菜普遍采纳的鲈鱼烹调法。推测李调元如不喜欢吴餐做法,很可能就是吃清蒸鲈鱼。

②糟鲂。

清李化楠《醒园录》卷上介绍了两种糟鱼法:一是糟鱼法,二是顷刻糟鱼法。

糟鱼法:将鱼破开,不下水,用盐醃之。每鱼一斤,约用盐二三两,醃二日,即于卤内洗净,再以清水摆净,去鳞翅及头尾,于日中晒之。候鱼半干(不可太干),砍作四块或八块(肉厚处再剖开),取做就之糟(即前法所云:挤酒之糟,加盐少许,装入坛内,候发香糟物者是也)听用。每鱼一层,盖糟一层,上加整花椒,逐层用糟及椒,安放坛内。如糟汁少,微觉干,便取好甜酒,酌量倾入,用泥封坛口,四十天后可吃。临吃时,取鱼带糟,用猪板油细丁,拌入碗盛蒸之。

顷刻糟鱼法:将醃鱼洗净,以糖霜入火酒内,浇浸片刻,即如糟透。鲜鱼亦可用此法。

③赤鯶(鲩,huàn,即草鱼)。

清佚名撰《调鼎集》卷五《江鲜部·赤鯶》:“一呼青鯶,因其色青也。一呼草鱼,因其食草也。有青白二种,白者味佳,以西湖林坪畜者为最。”制鯶鱼法,《调鼎集》介绍了五种:家常煎鱼、醋搂鯶鱼、鱼松、瓠子煨鯶鱼、醒酒汤。其中“家常煎鱼”法如下“须要耐性,将鳞血洗净,切块,盐腌压扁,入油中两面熯黄,加酒、酱油,文火慢慢滚之,然后收汤作卤,使作料滋味全入鱼中。”这种先煎后烧的做法也是川菜常常采用的烹草鱼法。

④鲥鱼。

清佚名《调鼎集·鲥鱼》卷五江鲜部:“鲥鱼(四月有,五月止)。性爱鳞,一与网值,帖然不动,护其鳞也。起水即死,性最急也。口小身扁,似鲂而长,色白如银,尾与脊多细刺,以枇杷叶裹蒸,其刺多附叶上。剖去肠,拭血水,勿去鳞,其鲜在鳞,以供剔去可也。”

“鲥鱼:用甜酒蒸用,如治鲚鱼之法便佳。或竟用油煎,加清酱、酒娘亦佳。万不可切或碎块,加鸡汤煮,或去其背,专取肚皮,则真味全失矣,戒之。”

“煮鲥鱼:洗净,腹内入脂油丁二两,姜数片,河水煮,水不可宽,将熟,加滚肉油汤一碗,烂少顷,蘸酱油。”

此外还有蒸鲥鱼、红煎鲥鱼、淡煎鲥鱼、鲥鱼圆、鲥鱼豆腐、醉鲥鱼、糟鲥鱼、煨三鱼、鲥鱼脍索面、鲥鱼面、鲥鱼羹等烹调法。

⑤鲤鱼。

《童山诗集》卷四十二《三月初四日清明,华阳高君若愚同温汉台邀张桐轩、李延亭、潘东庵、萧恒斋及余与杜耐庵,出东门踏青遂登白塔寺至薛涛井并谒其墓,墓久芜没,华阳徐明府始为剪除,观叹久之,晚高居置酒于真武宫,即席得诗十首》云:“多谢耐庵分半主,自提双鲤挂僧櫺。”

清明节真武宫晚餐,李调元提去的“双鲤”是怎么烹调的?不得而知。清佚名撰《调鼎集》卷五《江鲜部》介绍了“烧鲤鱼块”“烧鲤鱼白”“醉鲤白”“鲤鱼肠”“鲤鱼肠”“风鱼煨肉”“烹鲤鱼腴”“红烧鲤鱼唇尾”“鲤鱼尾羹”“鲤鱼片”“糟鲤鱼”(两种)“简便糟鲞”“顷刻糟鱼”“醉鱼”“风鱼”“醉鲤鱼脑”“炙鲤鱼”“鲤鱼羹”“鲤鱼腊”“油炸鲤鱼”“五香鲤鱼”“拌鲤鱼”等二十三种吃法,最大可能是“烧鲤鱼块”“油炸鲤鱼”“五香鲤鱼”三种吃法比较切合那种场合。其作法如下:

烧鲤鱼块:切块腌透,晾干,用醋干烧,加姜米、葱花。

油炸鲤鱼:火鲤(红鲤鱼)一尾治净,以快刀披薄片,不下水,用布拭干,每鱼肉一斤,盐三钱,内抽用一钱略腌,取起捏干,再用存下盐并香料杂揉一时,晾干油炸,收透风处或近火处,其肉方脆。

五香鲤鱼:鲤鱼切片,用甜酱、黄酒、橘皮、花椒、茴香擦透,脂油烧。

7.食鳖

《童山诗集》卷二十九《什邡宁湘维(锜)明府招饮,席上奉酬二律》:“迩年多传食,又过什邡侯。客岂戴安道,儿真孙仲谋。索书僮小误,集句古无俦。刻烛听论史,真堪大白浮。”“美釀倾牛乳,佳肴剪鳖裙。东畿曾识面,北海又论文。我学鹢甘退,君才骥不群。醉来书潦草,笑倒耿参军(自注:时耿参军在座)。”

江按:“美釀倾牛乳,佳肴剪鳖裙。”《雨村诗话》(十六卷本)卷十引诗作“碧碗倾牛乳,银瓢沓鳖裙”。清孙桐生《国朝全蜀诗钞》卷十四选李调元《访什邡宁湘维明府即席赋赠》诗作“碧碗倾牛乳,银瓢荡鳖裙”。

鳖,明李时珍著《本草纲目》时珍曰:“鳖行蹩躄(bié bì,腿瘸),故谓之鳖。”又叫水鱼、圆鱼、甲鱼、脚鱼、爬鱼、团鱼、王八、神守。《淮南子》曰:“鳖无耳而守神”,故叫“神守”。脚鱼名称,见于吴敬梓《儒林外史》第四十七回:“到十八那日,唐三痰清早来了。虞华轩把成老爹请到厅上坐着,看见小厮一个个从大门外进来,一个拎着酒,一个拿着鸡、鸭,一个拿着脚鱼和蹄子,一个拿着四包果子,一个捧着一大盘肉心烧卖,都往厨房里去。”鳖裙,也叫鳖边、裙边,鳖的背甲四周的肉质软边,味鲜美。清李化楠《醒园录》卷上记录了两款“顿脚鱼法”:

先将脚鱼宰死,下凉水泡一会,才下滚水烫洗,刮去黑皮,开甲,去腹肠肚秽物,砍作四大块,用肉汤并生精肉、姜、蒜同炖,至鱼熟烂,将肉取起,只留脚鱼,再下椒末。其蒜当多下,姜次之。临吃时,均去之。又法:

大脚鱼一个,配大雌鸡一个,各如法宰洗。用大磁盆,底铺大葱一重,并蒜头、大料、花椒、姜。将鱼、鸡安下,上盖以葱,用甜酒、清酱和下淹密,隔汤炖二炷香久,熟烂香美。

8.满洲饽饽

《童山诗集》卷十六《谢中丞座师遗送满洲饽饽》:“馂饔未备事原轻,乳饼频叼座主情。造自毕罗原各姓,俭传仆射早闻名。桃花样自厨中出,菰叶珍从内使擎。要问诸人谁最饱,就中属餍老门生。”

江按:饽饽,即是面饼。北方称馒头、糕点之类为饽饽,又写作馎馎。明代李实《蜀语》云:“饼曰馍。馍音摩。凡米面食皆谓馍馍,犹北人之谓馎馎也。”

清李化楠《醒园录》卷下“做满洲饽饽法”:

外皮,每白面一斤,配猪油四两,滚水四两,搅匀,用手揉至越多越好。内面,每白面一斤,配猪油半斤(如觉干些,当再加油),揉极熟,总以不硬不软为度;才将前后二面合成一大块,揉匀,摊开,打卷,切作小块,摊开包馅(即核桃肉等类),下炉熨熟。月饼同法。或用好香油和面,更妙。其应用分两(量)轻重,与猪油同。

9.豇豆

《童山诗集》卷三十六《夏日村行十绝句》之二:“暑天处处火云蒸,喜见云晴雨又兴。自是近来蔬米贵,兼将豇豆种禾塍。”之九:“扣门得遇好邻居,一碗清茶一火炉。便有老农来共话,裸裎袒裼讲唐虞。”

江按:明李时珍《本草纲目》谷部第二十四卷“豇豆”条时珍曰:“嫩時充菜,老则收子。此豆可菜、可果、可谷,备用极多,乃豆中之上品”。在医药上有“理中益气,补肾建胃”的功效。

李调元好友、清袁枚《随园食单·杂素菜单》介绍一款“缸(豇)豆”吃法:“缸(豇)豆炒肉,临上时,去肉存豆。以极嫩者,抽去其筋。”

清咸丰十一年出版的王士雄撰《随息居饮食谱》“谷食类”:“豇豆”条:“甘平。媆(嫩)时采荚为蔬,可荤可素。老则收子充食。宜馅宜糕,颇肖肾形,或有微补。”

清宣统翰林院侍读学士、咸安宫总裁、文渊阁校理薛宝辰《素食说略》介绍了两种“豇豆”吃法:

秦中豇豆有二种:一曰铁杆豇豆,宜瀹熟,以酱油、醋、芝麻酱拌费,甚脆美;一曰面豇豆,稍肥大,以香油、酱油闷熟,味甚厚,以其面气大也。

宣统三年傅崇榘编的《成都通览》记成都家常便菜113种,其中有一种“泡豇豆炒肉”大家都熟悉的菜。

10.蚕豆

(1)《童山诗集》卷二十九《西昌(在今四川安县东)道中二首》:“村庄处处看蔷薇,客路春光渐觉稀。四月农家蚕豆熟,满篮剥得绿珠归。”

(2)《雨村诗话》(十六卷本)卷二:“蚕豆,蜀人呼胡豆。”

江按:明李时珍《本草纲目》谷部第二十四卷“蚕豆”条时珍曰:“豆荚状如老蚕,故名。王祯《农书》谓其蚕时始熟故名,亦同。此豆种亦自西胡来,虽与豌豆同名、同时种,而形性迥别。《太平御览》云:张骞使外国,得胡豆种归。指此也。今蜀人呼此为胡豆,而豌豆不复名胡豆矣。”医药上有“快胃,和脏腑”的功效。时珍曰:“万表积善堂方言:一女子误吞针入腹。诸医不能治。一人教令煮蚕豆同韭菜食之,针自大便同出。此亦可验其性之利脏腑也。”主治“酒醉不省,油盐炒熟,煮汤灌之,效。”

清佚名撰《调鼎集》卷八“饭粥单”收录一款“蚕豆饭”做法:“蚕豆泡去皮,和米同煮。红豆、绿豆同,不必去皮。”

清袁枚《随园食单·小菜单·新蚕豆》:“新蚕豆之嫩者,以腌芥菜炒之甚妙。随采随食方佳。”

清宣统翰林院侍读学士、咸安宫总裁、文渊阁校理薛宝辰《素食说略》介绍了三种蚕豆做菜吃法 ——

第一种“炒鲜蚕豆”:“鲜蚕豆,去荚,更剥去内皮,以香油炒熟,微搭芡起锅,甚鲜美。”

第二种“炒干蚕豆”:“浸软剥去皮,以香油与冬菜或荠菜同炒,或止蚕豆均佳。”

第三种“蚕豆臡(音泥)”:“煮过汤之蚕豆,压碎,以白糖加水炒,甚甘美。或不炒,以糖拌匀,亦佳,可冷食。”

11.汤圆

(1)《童山诗集》卷三十一《元宵》:“元宵争看《采莲船》,宝马香车拾坠钿。风雨夜深人尽散,孤灯犹唤卖糖圆。”

(2)《雨村诗话》(十六卷本)卷八:“汤圆以糯米粉包糖,如弹,水煮熟,为点心,一名糖圆,见《皇明通纪》:“永乐十年元夕,听臣民赴午门观鳌山三日,以糖圆、油饼为节食。”

江按:李调元诗和《诗话》中描写的元宵节吃糖心汤圆,乃四川本地的传统节俗。吴餐中的汤圆多为肉馅,如清佚名《调鼎集》卷九《点心部·粉饼》:“苏州汤圆:用水粉和作汤圆,滑腻异常,中用嫩肉去筋丝捶烂,加葱末、酱油作馅。作水粉法:以糯米浸水中一日夜,带水磨之,仍去其渣,取细粉入水澄清,撩起用。”

清袁枚《随园食单·点心单》:“萝卜汤圆:萝卜刨丝滚熟,去臭气,微干,加葱酱拌之,放粉团中作馅,再用麻油灼(江按:烧也)之。汤滚亦可。春圃方伯家制萝卜饼,叩儿学会,可照此法作韭菜饼、野鸡饼试之。

水粉汤圆:用水粉和作汤圆,滑腻异常,中用松仁、核桃、猪油、糖作馅,或嫩肉去筋丝捶烂,加葱末、秋油作馅亦可。作水粉法,以糯米浸水中一日夜,带水磨之,用布盛接,布下加灰,以去其渣,取细粉晒干用。”

(未完待续)

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员