山西省高等院校医学硕士专业学位研究生关怀能力现状及其影响因素

崔晓红 张培莉 赵爱玲 陈文丽 孙慧群 姚莉珮 李军莉

1山西医科大学护理学院,太原,030000;2山西医科大学第一医院,太原,030000

随着医学模式的转变,医学人文关怀越来越受到重视,成为每位医务工作者必须遵守的伦理规范[1]。根据全球医学教育最低基本要求,关怀能力是医学生必备核心能力之一[2]。医学人文关怀是存在于医学行为之中的,实践人类内心医学人文精神的“物化”过程与结果,是通过知识、情感、心理、环境氛围体现以人为本、温馨服务神的关怀活动,体现的是对人及其身心健康在终极意义上的敬畏、尊重与关爱的现代人文理念[3]。关怀能力即帮助人们建立关怀的人际关系,或者帮助人们关怀客观物体和形成关爱信念的能力[4]。目前国内对于医学生关怀能力的研究主要为不同学历的护生及本科医学生,尚未见报道对医学硕士关怀能力的研究。对比不同学位类型医学硕士的培养目标,专业学位硕士研究生未来进入临床与患者接触的几率更大,更可能影响和谐医疗职业环境的构建。故本研究调查分析了山西省医学硕士专业学位研究生关怀能力的现状及影响因素,为针对性提高其关怀能力提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

采用多阶段整群分层随机抽样法,以研招网公布的2019年医学硕士专业学位研究生招生院校名单为依据,于2019年3-5月选取山西省全部4所具备招生资格的院校,按院校将研究对象分为4层,每层抽样数根据各层医学硕士专业学位研究生数量确定。根据Kendall原则,多因素分析的样本量应为量表条目的5-10倍[5]。考虑20%的无效问卷,算出所需样本量为180-360例。纳入标准:①全日制在读三年制医学硕士专业学位研究生;②知情同意。排除标准:外出学习或交换超过3个月的医学硕士专业学位研究生。借助问卷星制作电子问卷,设置每个IP地址只能填写一次。最终发放问卷330份,回收有效问卷326份,问卷有效回收率98.79%。

1.2 研究方法

1.2.1 一般资料问卷。由研究者广泛查阅相关文献后自行设计,并由相关专家予以补充修改,最终确定为包括年级、性别、专业、家庭氛围、与同伴关系、能否感受到导师关爱、有无照顾病患经历、对本专业的兴趣、有无临床工作经验、参与志愿活动情况、有无关怀教育经历、对关怀教育的满意度(此项只调查有关怀教育经历的学生)的正式问卷。

1.2.2 关怀能力量表(Caring Ability Inventory,CAI)。由Nkongho教授基于Mayeroff的关怀理论编制,马语莲进行本土化修订,包括耐心、认知、勇气3个维度,共37个条目[6-8]。量表采用Likert 7级评分法,总分(37-259)分,得分越高表明关怀能力越强。CAI总分低于203.1分表明关怀能力较弱,高于220.3分表明关怀能力水平较强。CAI量表通过测评对他人的感受与想法来进行关怀能力测评,是目前国内外使用较广泛的测评医务人员及医学生关怀能力的权威量表[6,9]。中文版CAI量表的Cronbach's alpha为 0.925,重测信度0.840,内容效度0.957,信效度良好[8]。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 调查对象基本情况

本次调查3个年级人数基本持平,分别为研一110人(33.73%),研二109人(33.24%),研三108人(33.13%);女性190人(58.28%),男性136人(41.72%);各专业中临床医学及护理学人数较多,分别为161人(49.39%)、114人(34.97%)。

2.2 关怀能力得分情况

326名医学硕士专业学位研究生关怀能力总分为(197.89±14.90)分,各维度得分均低于国际常模,条目均分排序为:耐心维度>认知维度>勇气维度。具体见表1。

表1 山西省医学硕士专业学位研究生关怀能力得分情况

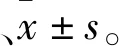

2.3 关怀能力单因素分析

年级、性别、家庭氛围、与同伴的关系、能否感受到导师关爱、有无照顾病患经历、有无临床工作经验、参与志愿活动情况、对关怀教育满意程度不同,关怀能力差异有统计学意义(P<0.05),具体见表2。

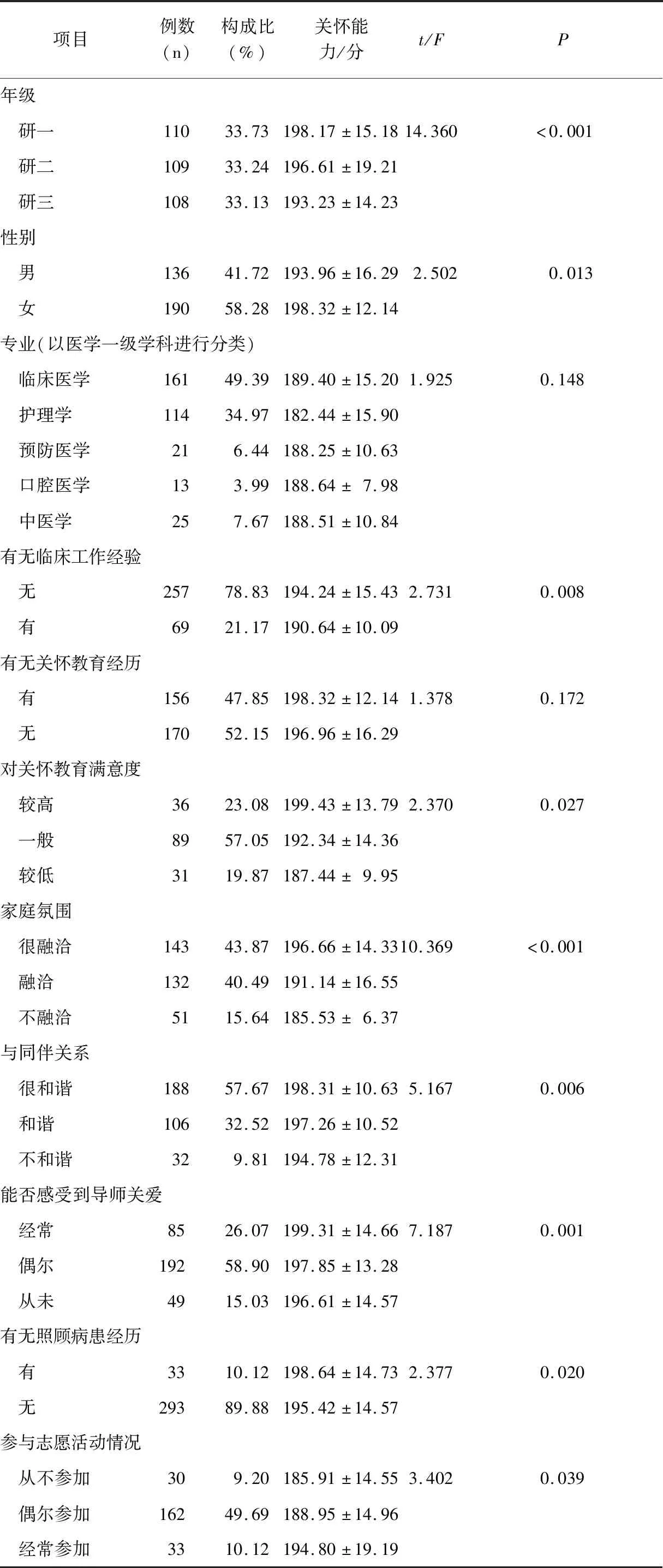

2.4 关怀能力多元线性回归分析

将关怀能力总分作为因变量,单因素分析中有统计学意义的一般资料作为自变量进行多元线性回归分析。结果显示:家庭氛围、与同伴关系、能否感受到导师关爱、年级、有无临床工作经验、有无照顾病患经历、参加志愿活动情况是医学硕士专业学位研究生关怀能力的影响因素(P<0.05)。具体见表3。

表2 山西省医学硕士专业学位研究生关怀能力单因素分析

表3 山西省医学硕士专业学位研究生关怀能力多元线性回归分析

3 讨论

3.1 医学硕士专业学位研究生关怀能力有待提高

本研究中,山西省326名医学硕士专业学位研究生的关怀能力得分为(197.89±14.90)分,略高于郭红霞、戈晓华对四川、上海医学专业本科新生(194.31±1.23)的调查,可能与研究对象的学历差异有关[10-11]。根据《现代职业教育体系建设规划 (2014-2020年) 》(教发〔2014〕6号),不同学历层次人才的培养目标具有衔接性,课程设置要紧紧围绕培养目标。学历较高的医学生在校学习总时间较长,且临床实践时间也较长,对关怀相关知识的积累及关怀实践经历可能也相对较多。

结果显示,医学硕士专业学位研究生关怀能力较低,且各维度得分均低于常模。原因可能为该常模主要针对欧美国家医务人员,本研究对象为我国山西省医学硕士专业学位研究生,二者的年龄不同,所积累的关怀知识与经验也不同;欧美国家关怀教育注重理论与实践的结合,已形成相对系统的关怀教育模式,我国则起步较晚,多停留在理论层面,关怀实践相对较少[12];国外医疗监管与保障制度相对完善,医患关系相对和谐,我国医疗执业环境则相对较差,医务人员及医学生职业认同感较低,关怀能力相对较低[13]。建议今后的研究结合我国国情制定适合我国医务人员及医学生的关怀能力常模。

医学硕士专业学位研究生勇气维度得分最低,与郭红霞的研究一致[9]。勇气指主动关怀自己和他人,处理未知情况的能力,勇气的实施需要相关实践经历[6]。表明医学硕士专业学位研究生缺乏关怀的主动性及关怀实践经历,可能与我国医学教育注重专业知识及技能的培养,对于关怀教育的培训与实践较少有关。

3.2 医学硕士专业学位研究生关怀能力受多种因素影响

3.2.1 与家人、导师及同伴间的关系可影响医学硕士专业学位研究生的关怀能力。结果显示,家庭氛围融洽、与同伴的关系和谐及经常感受到导师关怀的学生关怀能力较强。班杜拉的社会学习理论中强调人通过观察和模仿获得社会行为能力[14]。华生关怀理论也指出能感受到关怀和爱的人更容易给予他人关怀和爱[15]。融洽的家庭氛围中家人间的关怀会对医学硕士专业学位研究生产生潜移默化的影响,使其不自主地对关怀行为进行模仿并传递给其他人[16]。硕士学习期间,除家人外,与医学硕士专业学位研究生接触时间较长的主要为同伴及导师。和谐的同伴关系中日常沟通较多,在沟通中可以感受到相互的信任和关怀,从这种相互关怀中可体验关怀经历,习得诸如信任、互惠、冲突解决等关怀方式,提升关怀能力[17]。根据诺丁斯关怀教育理论,关怀教育包括榜样、沟通、实践等要素。作为硕士在校期间的第一指导人,导师对学生的关怀可起到正性榜样作用,可促进学生关怀能力的提升[18]。

3.2.2 有照顾病患、志愿活动等关怀经历的医学硕士专业学位研究生关怀能力较强。结果表明,有照顾病患经历、参加志愿活动较多的医学硕士专业学位研究生关怀能力较强。诺丁斯的关怀教育理论指出关怀实践是关怀教育的要素[18],华生的人性照护理论中也提出帮助患者满足人性需求是十大关怀要素之一[15]。照顾病患及志愿服务的经历可帮助医学硕士专业学位研究生察觉他人的关怀需求,并给予针对性关怀,锻炼其关怀能力[19]。

3.2.3 年级、有无临床工作经验是医学硕士专业学位研究生关怀能力的影响因素。研究表明,高年级、有临床工作经验的医学硕士专业学位研究生关怀能力较低,与Cheng L的研究一致[12],可能原因为二者接触临床时间较长,更多体会到了医患关系的紧张及临床工作的辛苦,失去对本专业的热情,职业认同感下降[20]。而有研究表明,职业认同与关怀能力呈正相关[21]。此外,高年级医学硕士专业学位研究生关怀能力低于低年级,原因可能为高年级硕士面临着科研及就业等压力,可能会导致其职业倦怠感增强,而职业倦怠是阻碍关怀实施的重要因素[22];还可能是本调查所涉及的学校关怀教育集中在研一上学期,研二研三期间主要为临床实践,且本研究对象接受调查时间均处于下学期。调查时研一刚结束关怀教育课程,其关怀意识可能较强,提示医学关怀教育应贯穿于整个硕士学习期间。国外的研究则年级则与关怀能力正相关[23],可能与欧美国家的医疗监管保障制度完善,医疗执业环境较和谐及关怀教育模式更系统有关[13]。

3.2.4 可能影响医学专业学位硕士研究生关怀能力的其他因素。根据单因素分析结果,性别不同,关怀能力差异有统计学意义,这与Deng J的研究一致[24]。可能原因为与男性相比,社会在关怀方面对女性赋予了更多的期许,女性更易发现他人关怀需求,体现其关怀特质[15]。医学硕士专业学位研究生有无关怀教育经历,关怀能力差异无统计学意义,与谭耀华对北京市中职护生关怀能力的调查不一致[25],可能有两方面原因。①山西省与北京市医学院校关怀教育效果的差异,本研究中4所院校仅有2所开设人文课程,均只有理论授课,且总课时占所有课程课时比例不超过20%,根据Roach关怀理论,关怀能力的培养不仅需要关怀知识,还需要关怀经验的积累[26]。仅20%的课时可能对关怀能力的提升效果不大。②与中职护生相比,医学硕士研究生关怀认知体系相对成熟,对其进行关怀教育,效果较小。此外,对关怀教育满意程度不同,关怀能力差异有统计学意义。关怀是一个需要主动进行的过程,对关怀教育较满意的医学专业学位硕士研究生,可能更愿意主动学习关怀相关知识与技能,提升自身关怀能力[27]。

综上所述,医学硕士专业学位研究生关怀能力偏低,主要受家庭氛围、年级、有无临床工经验以及参与志愿活动情况的影响。建议从家庭、院校、临床实践基地三个方面针对性提高医学硕士专业学位研究生的关怀能力。①家庭方面,加强成员间的沟通与互动,努力营造和谐的家庭氛围;②院校方面,借鉴国外关怀教育模式,根据不同阶段医学硕士专业学位研究生的特点设置关怀课程,构建系统化的关怀教育体系,将关怀教育贯穿于整个硕士学习期间。可采用情景模拟、体验式教学等以学生为主体的教学方式加强学生的关怀教育与考核;③临床实践基地方面,选拔患者满意度较高及关怀能力较强的临床带教老师,并对其进行关怀教育方式的培训,由其负责医学硕士专业学位研究生临床实践期间的关怀教育。各临床带教老师也应以身作则,发挥榜样的正性作用,关怀患者,给予医学专业学位硕士研究生关心与支持,提升其职业认同感,进一步提升关怀能力。此外,院校及临床实践基地应积极开展大型义诊、“小丑医生”等志愿活动,并鼓励学生积极参与,提升自身关怀能力。

——MTA教育中心