生物安全与核安全比较探究

周 涛,张 帆

(东南大学能源与环境学院,江苏 南京210096)

0 引言

国家安全是国家的基本利益,是一个国家处于没有危险的客观状态,也就是国家没有外部的威胁和侵害也没有内部的混乱和疾患的客观状态。维护国家安全是任何国家发展与进步的基本前提。2014年4月15日,在国家安全委员会第一次会议[1]上,习近平主席首次提出将核安全纳入国家安全体系,写入国家安全法,明确了对核安全的战略定位。在2020 年2 月14 日下午召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议[2]上,习近平主席强调,要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度,把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力;要尽快推动出台生物安全法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。至此,当代国家安全共包括12个方面的基本内容,即国民安全、领土安全、主权安全、政治安全、军事安全、经济安全、文化安全、科技安全、生态安全、信息安全、核安全和生物安全。显然,核安全与生物安全事件都会对全球产生具有全局重大影响并直接影响人类自身。当前世界局势越发复杂,生物安全事件频发、核谈判进展迟缓,而福岛核事故造成的放射性核素海洋扩散与污染也带来了生物安全影响。生物技术和核技术的两用特征带来了一系列生物安全和核安全隐患,厘清生物安全这一非传统安全领域和核安全这一极具震慑力领域的内涵,就显得极为重要。特别在2020年2月,这个人类与新型冠状病毒的决战时刻,更有必须对其进行对比分析,找出其共性,以互相借鉴,更好促进其发展,真正实现保障国家安全和人民幸福。

1 定义

1.1 生物安全定义

广义的生物安全是指与生物有关的各种因素对国家社会、经济、人民健康及生态环境所产生的危害或潜在风险[3]。在这个定义中,与生物有关的因素是生物安全问题的主体,社会、经济、人类健康和生态环境是承载生物安全的客体。现实危害或潜在风险是生物安全的效应。与生物有关的因素主要有:自然界天然的生物因子、转基因生物和生物技术。狭义的生物安全是生物性的传染媒介通过直接感染或间接破坏环境而导致对人类、动物或者植物的真实或者潜在的危险[4]。

1.2 核安全定义

广义的核安全[5]是指对核设施、核活动、核材料和放射性物质采取必要和充分的监控、保护、预防和缓解等安全措施,防止由于任何技术原因、人为原因或自然灾害造成事故发生,并最大限度减少事故情况下的放射性后果,从而保护工作人员、公众和环境免受不当辐射危害。狭义的核安全[6]是指在核设施的设计、建造、运行和退役期间,为保护人员、社会和环境免受可能的放射性危害所采取的技术和组织上措施的综合,该措施包括:确保核设施的正常运行,预防事故的发生,限制可能的事故后果。

1.3 定义的比较

仅从1.1 生物安全和1.2 核安全的定义,可以看到其共性与差异性如表1所示。

从表1可见,生物安全和核安全的定义共性:从涉及内容看,生物安全和核安全都囊括了监测、预防、缓解等方面;从影响因素上看,考虑了人为因素、技术因素和自然因素的耦合影响;从目标上看,生物安全和核安全都明确了对环境、社会和人类的关怀。生物安全和核安全的定义差异性有:生物安全主要是从生物角度为出发点,这个是有机的生命活体;而核安全是从核物体为出发点,这个是无机的非生命体。当然,两者在一定条件下是有联系的,可以相互转换。处理核安全不当可能引发生物安全问题,而生物安全也可能引发核安全问题。

2 典型事故

2.1 生物安全事故

2.1.1 国外生物安全事故

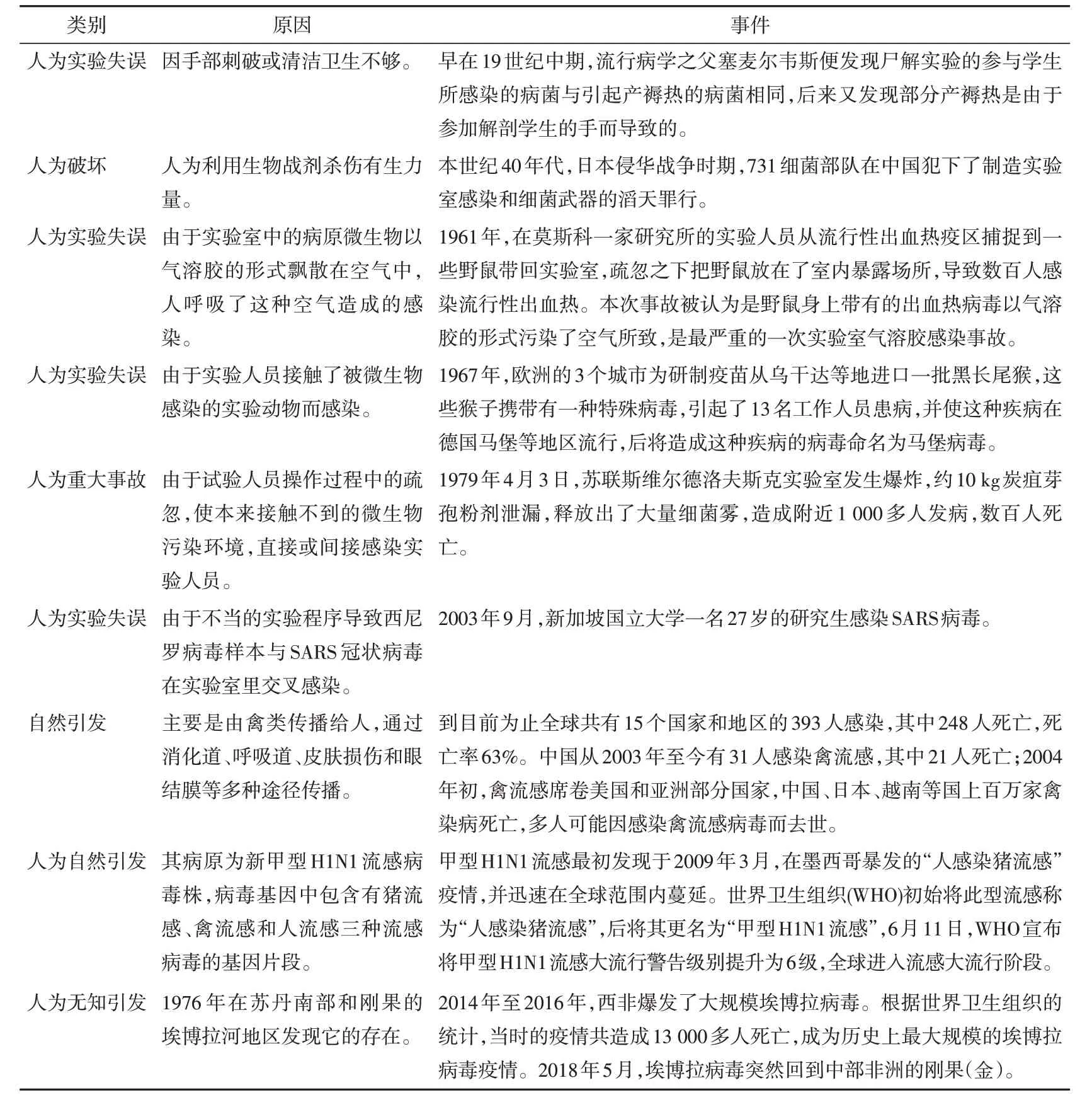

随着人类社会不断发展、科学技术的进步和自然环境的改变,实验室泄漏及人为事件更为突出,有时甚至导致严重后果,从上世纪至今的典型感染事件[7-8]具体分类如表2所示。

2.1.2 国内生物安全事故

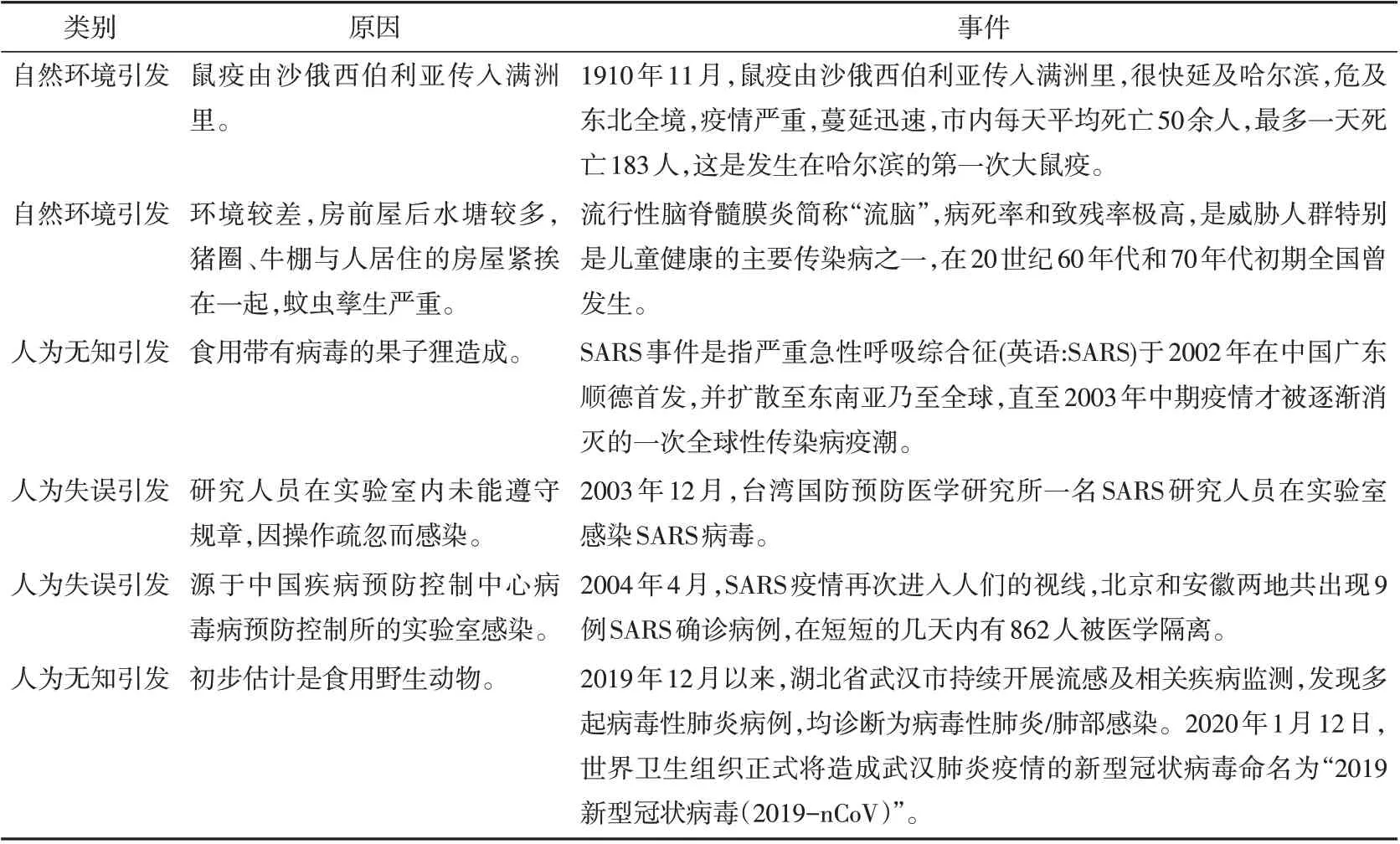

近代中国,虽然社会与科学技术在不断发展,但是还是出现了几次较大疫情,具体感染事件[9-10]分类如表3所示。

2.1.3 典型事故分析

在人类社会的发展中,人与自然的和谐相处是一个根本问题。从表2 和表3 可以看出,虽然2003 年初肆虐中国的“非典”在全国上下几个月的通力协作下逐渐平息,但很快,2003 年在新加坡、台湾、北京就发生了实验室SARS感染[11]。生物实验室的安全也越来越成为人类社会的一个重要问题。

以台湾实验室SARS感染事件为例来说,事故发生所在的研究所属于台湾军方研究单位,实验室等级列为P4,是台湾唯一的“第四级生物安全实验室”[12]。这个实验室设立在山洞中,以两层阻绝设施与外界隔离,拥有全台最顶尖的实验设备。台湾在防护等级如此高的实验基地发生感染事件,事件发生后的通报、防范也漏洞颇多,以致造成民众心理的冲击、甚至影响经济。

再以国家疾病预防控制中心下属实验室SARS 感染事件为例,在2003年SARS疫情平息后,该所被卫生部指定为SARS 毒株的6 家保管单位之一。该所腹泻病毒室跨专业从事非典病毒研究,采用未经论证和效果验证的非典病毒灭活方法,在不符合防护要求的普通实验室内操作非典感染材料,发现人员健康异常情况未及时上报。这次疫情中,科研人员不幸感染SARS,国家疾病预防控制中心的直属机构成为疫情的源头,实验室安全问题成为当时中国疾控的重点环节。

表2 实验室感染事件分类(国外)Table 2 Classification of laboratory infectious accidents(foreign)

生物实验室出问题主要是3 个方面的原因:第一是硬件环境未达到要求;第二是管理未到位;第三是操作人员未遵守规范。中国疾控缺乏有力的预警机制和管理不善的弊病并未得到根本改善,仍然存在安全操作意识低、应急部署能力差等隐患[13-14]。实验室SARS感染事件虽使得实验人员的生物安全意识提高,但缺乏监督,仍使部分人员存在侥幸心理,违反安全操作规程,以致安全事故发生。另外,中国很多地方喜欢非法捕吃野味的习惯没有得到根本改变。显然。很多疫情的发生是人引起,由人的无知与失误引发,错过黄金时间和后续应对措施不当又加剧了事故的发展。但是,事故的最后还是人把事故最终处理了,也反应了人类的技术进步与人类的奋斗精神。当然,有些代价是极为巨大和惨痛的。

2.2 核安全事故

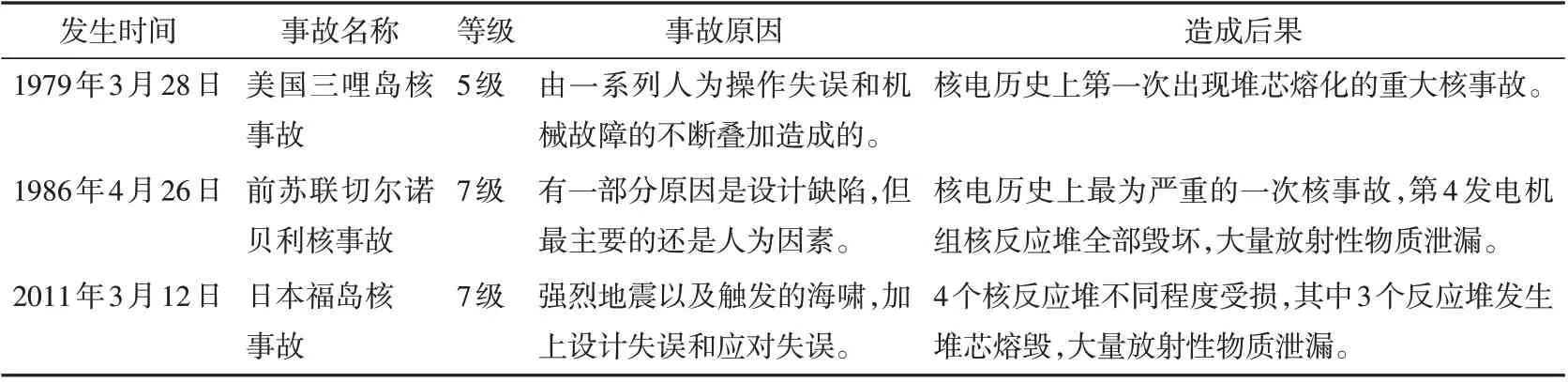

在核电发展历程中,一共出现了3 次重大核电事故[15],如表4所示。

按照国际原子能机构“国际核事件分级表”[16]的规定,核安全事件共分为7级,其中1级至3级为事件;4级至7级为事故。核安全的发展阶段,可据重大核安全事故划分为3 个阶段。第一个阶段为核电发展初期,此阶段重视设计的保守性和设备的可靠性,设置专项安全设施,实施纵深防御原则,安全分析中采用保守假设和保守模型,规定了各类设计基准事故的验收准则;第二阶段是在三里岛事故后,这一阶段加强了人机接口的构建,人因错误受到重视,认识到更为实际的故障与事故的重要性,同时考虑严重事故的预防和缓解;第三阶段是在切尔诺贝利事故后,发展到这一阶段,安全文化[17]开始为人所关注,核工业、相关政府及国际组织重新审视了核安全的立足点和完善途径,核安全得到了更为全面的保障。

表3 实验室感染事件分类(国内)Table 3 Classification of laboratory infectious accidents(domestic)

表4 三次重大核电事故Table 4 Three major nuclear accidents

2.3 两类典型安全事故的比较

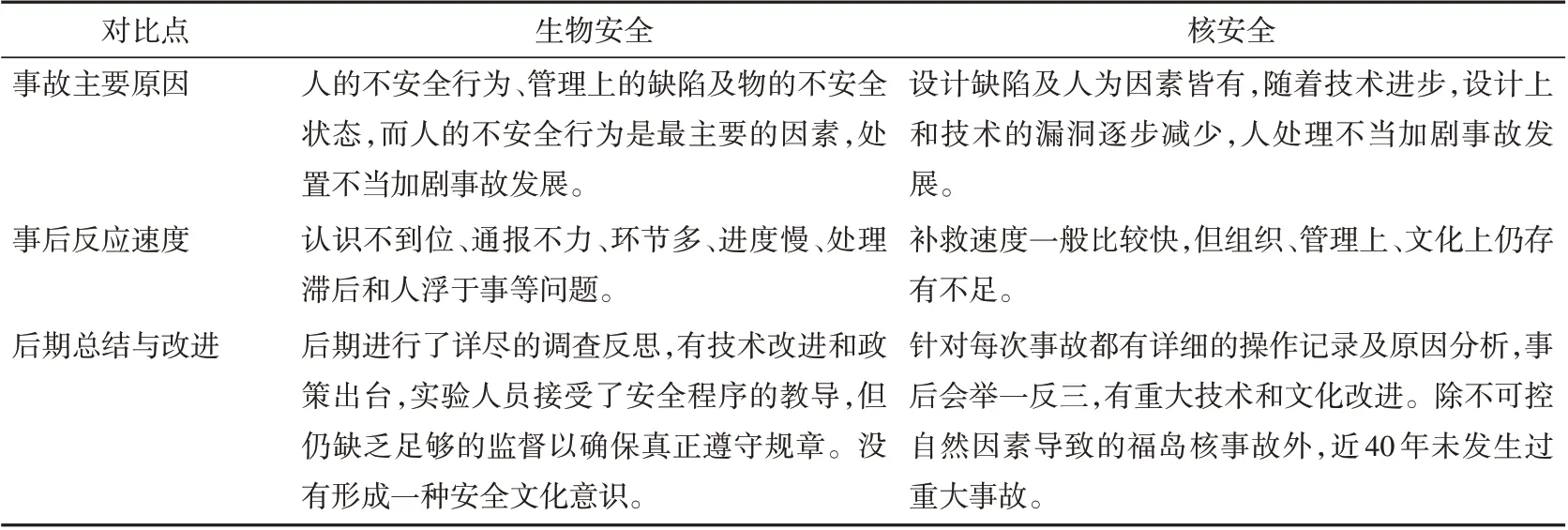

根据表2、表3、表4,可得到生物安全事故与核安全事故的相同和不同点,如表5所示。

表5 生物安全事故与核安全事故比较Table 5 Comparison of biosafety accidents and nuclear safety accidents

从表5 中看到,生物安全事故和核安全事故虽然都是概率很小的事故,且开始苗头都不大,但是人为因素占重要地位,且反应速度和处理措施失当,都会加剧事故发展,酿成大祸。与核电事故一样,从新加坡的实验室SARS 感染事件、中国台湾地区的实验室感染事件、美国亚特兰大联邦实验室炭疽杆菌感染事件等中不难看出,发生感染的一个共同原因是工作人员主观上的麻痹大意,没有遵守实验室的安全操作规则和程序。人们现对核电有恐惧心理,却对生物安全掉以轻心,这是一个亟待解决的严重问题。所以,很多事情看似天灾,实则人祸,这是最为沉痛的教训。

从2.2 节看到,人类从核电严重事故中吸取教训,1986 年确定了核安全文化,并制定了“国际核事件分级表”,实施了纵深防御原则[18]。然而,目前生物安全事故,还缺乏明确一致的生物安全文化[19],还未形成通用评级制度,在世界各国生物安全威胁频发的形势下,加快推进规范可行的整体事故快速反馈机制和评价体系极有必要。

需要注意的是,核安全与生物安全并非相互割裂,两者在一些形势下也会共同出现。在切尔诺贝利和福岛发生核事故后,空气、陆地和海洋的核素扩散[20]都是严重问题,受影响后皆出现了变异的动植物,受辐射的人群也出现了不同程度的辐射反应,对生物安全造成了极大威胁。找出扩散途径并加以积极有效遏制都是十分重要的问题。此外,在辐照转基因研究等技术领域,也需时刻防范生物安全与核安全的双重威胁。

3 基本措施

3.1 政策法规

3.1.1 生物安全相关政策法规

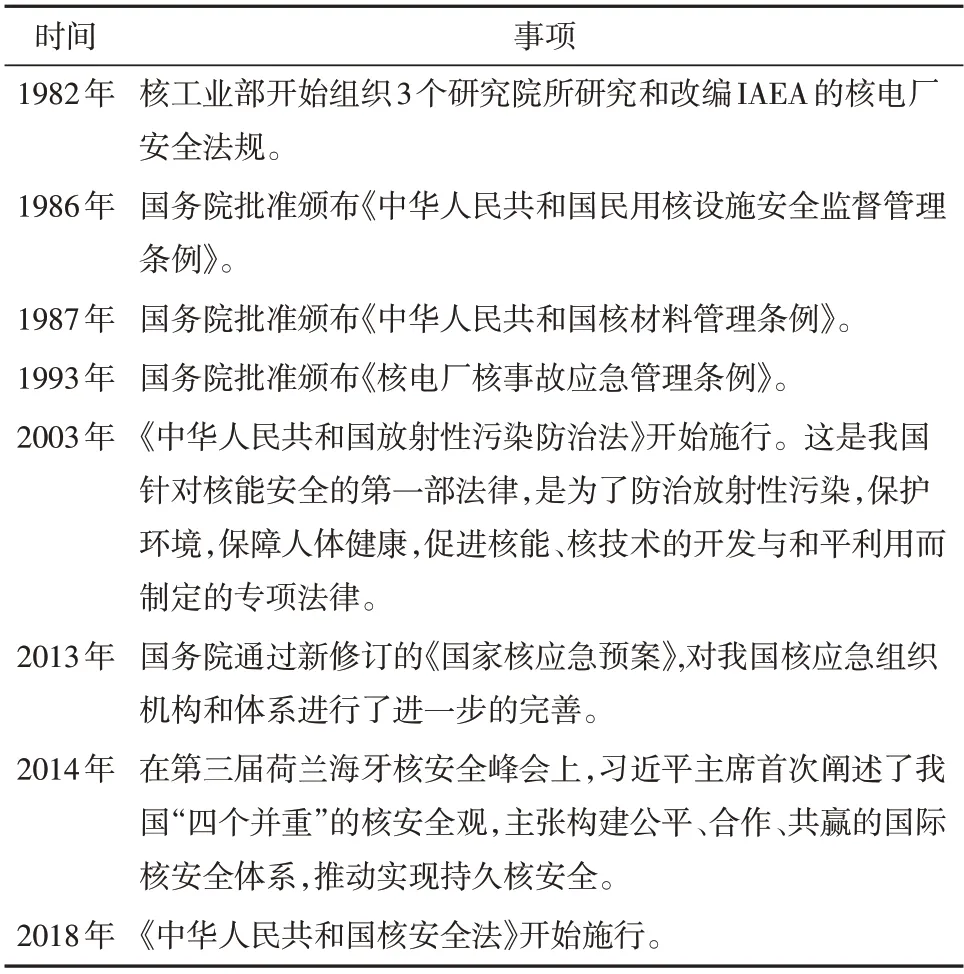

作为当今世界快速发展的新兴经济体,在社会经济发展的同时,也面临重大新发突发传染病疫情、食源性疾病、动物疫病增加等生物威胁,针对日益显现的生物安全危机,我国也在积极推进相关决策,一些生物安全政策[21-23]如表6所示。

3.1.2 核安全相关政策法规

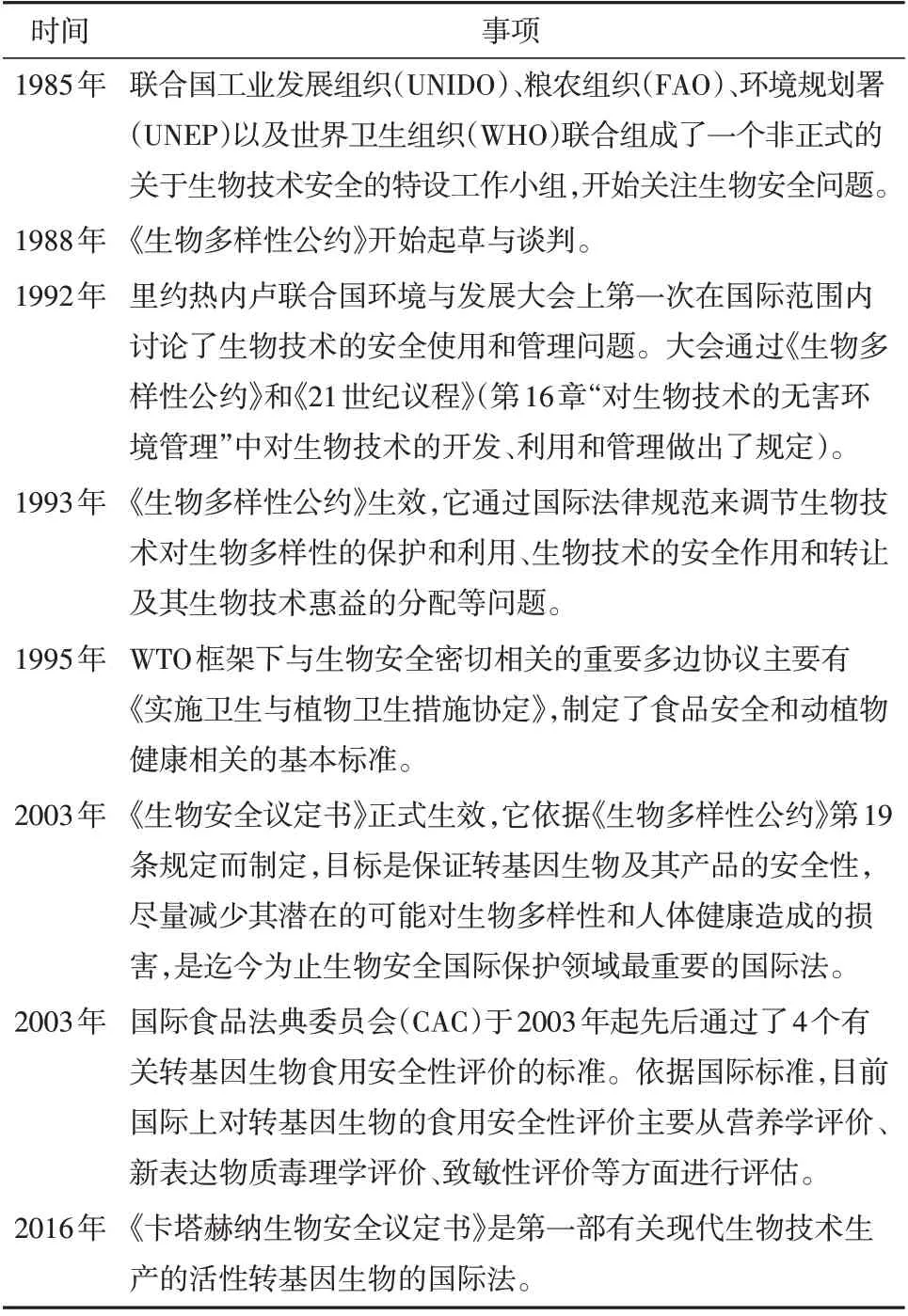

核安全的复杂程度远远大于常规或传统工业安全,具有更强的政策性、技术性、长期性、社会性,甚至政治性。中国是核能与核技术利用大国,核安全是国家安全的重要内容,政策法规是核安全的基本保障。中国核安全法规[24-26]由以下几部分组成:国家法律(核安全法、放射性污染防治法)、国务院行政法规(核安全管理条例)、部门规章(核安全规定、行政法规实施细则)、指导性文件(核安全导则)、参考性文件(技术报告),其推进进程如表7所示。

截至2019 年6 月,中国核安全法规体系[27-28]包括2 部法律、9 部行政法规、30 多部部门规章以及100 多部导则,制定核安全相关国家标准和行业标准1 000余项,31 个省、自治区、直辖市制定地方性法规文件200余个,形成了以《核安全法》《放射性污染防治法》为顶层的金字塔结构。

表6 生物安全政策法规Table 6 Policies and regulations about biosafety

表7 核安全政策法规Table 7 Policies and regulations about nuclear safety

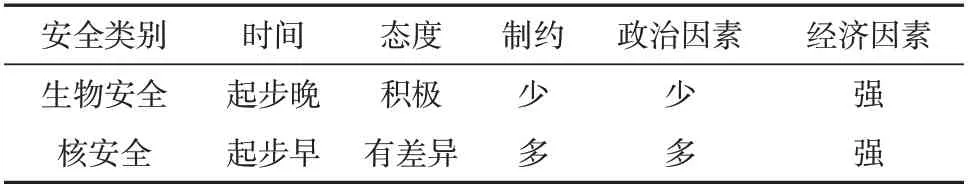

3.1.3 生物安全与核安全在政策法规方面的对比

从表6和表7对比几十年的立法发展轨迹看,我国在生物安全和核安全方面的政策法规存在不少差异,如表8所示。

从表8看出,在核安全法规政策方面,能够及时总结国内外核安全实践经验,密切跟踪国际原子能机构和核电发达国家最新安全要求,不断更新法规标准,始终保持国际先进水平。初步形成的核安全法律体系使核安全监管的事权、责任、分工更加明确,核工业主管部门、核安全监管部门、企业,甚至个人,都要共同承担法律赋予的责任。

表8 生物安全与核安全政策法规比较Table 8 Comparison of policies and regulations about biosafety and nuclear safety

《核安全法》规定:国家坚持从高从严建立核安全标准体系。国务院有关部门按照职责分工制定核安全标准。核安全标准应当根据经济社会发展和科技进步适时修改。国务院发布的《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》也对我国核安全标准化工作提出了明确要求,加强核安全顶层设计与管理,建立核与辐射安全标准体系,加快制修订一批核安全标准,强化核与辐射安全标准立项审查,提高标准与法规的衔接性。经过一系列努力,推进核安全标准系统化的进程,量化可执行性也不断增强。反观生物安全领域,标准建设起步较晚。2003 年以前,我国的生物安全实验室建设无国家标准依据。SARS 疫情爆发后,我国生物安全实验室标准体系建设开始开展,之后陆续发布了《实验室生物安全通用要求》《移动式实验室生物安全要求》和《生物安全实验室建筑技术规范》3 个强制性国家标准。当前我国的生物安全标准制定已经取得了一定进展,但仍存在短板。现行标准缺乏系统性和协调性,没有统一的部门管理,各行标准存在矛盾,数量也不足,量化执行力还不是很强。此外,当前标准不仅是要在生物安全实验室管理和传染病防控方面还要完善和加强,还需在大数据建设、基因管理、设备引导等方面加强规范和指导,也要明确和贯彻安全第一的理念。生物安全标准化建设有利于打破各部门、行业间固化的数据信息屏障,促进资源的开放共享,形成统一的运行管理体系,为我国生物安全综合防御体系建设奠定基础。安全标准体系的建立是一个长期过程,要合理采纳各个部门提出的相关技术标准,尽快完善、规范和健全安全标准体系。

我国奉行“理性、协调、共进”的核安全观,长期以来,特别是2010 年华盛顿峰会[29]以来,积极采取措施增强国家核安全能力,完善有关法规的监管体系,展现了我国负责任并积极发展民用核能的大国形象。反观生物安全法规政策,如何在技术层面和政治层面建立良好协同关系仍是难题,扶植生物技术发展与维护生物安全之间的平衡还在摸索之中,明确各方群体利益取向并建立良好的沟通反馈机制是政策完善工作的重中之重。生物安全相关的法律法规同美国、欧盟和日本等发达国家和地区相比,尚缺乏一部高效力的专门法,没有形成完整的法律体系。在这种情况下,对生物安全管理的原则、目标、基本管理制度和措施、实施办法、监督管理体制、违法责任、损害赔偿等也无法做出明确规定。所以,结合中国生物安全特点,学习核安全法规政策的发展历程,尽快扬弃和发展就十分急迫。

3.2 国际合作

3.2.1 生物安全领域的国际合作

随着全球生态变化加剧,人口加速流动,新突发传染病日益猖獗,严重影响人体健康和生命安全;同时,生物技术发展迅速,专业知识要求和技术门槛日益降低,利用制备容易、使用方便、成本低廉的细菌、病毒发动生物恐怖袭击已成为恐怖活动的重要方式。20世纪80 年代以来,不断发现和确认的新传染病近50种,其中半数以上为病毒引起;全球公开报道的生物恐怖事件达百余起,比如“911 事件”后美国的炭疽邮件、“伊斯兰国”占领伊拉克生化武器工厂等。在此严峻形势下,上世纪80 年代中期,生物安全问题引起了国际上的广泛注意,各个国际组织[30]开始就生物安全展开一系列国际合作,具体如表9所示。

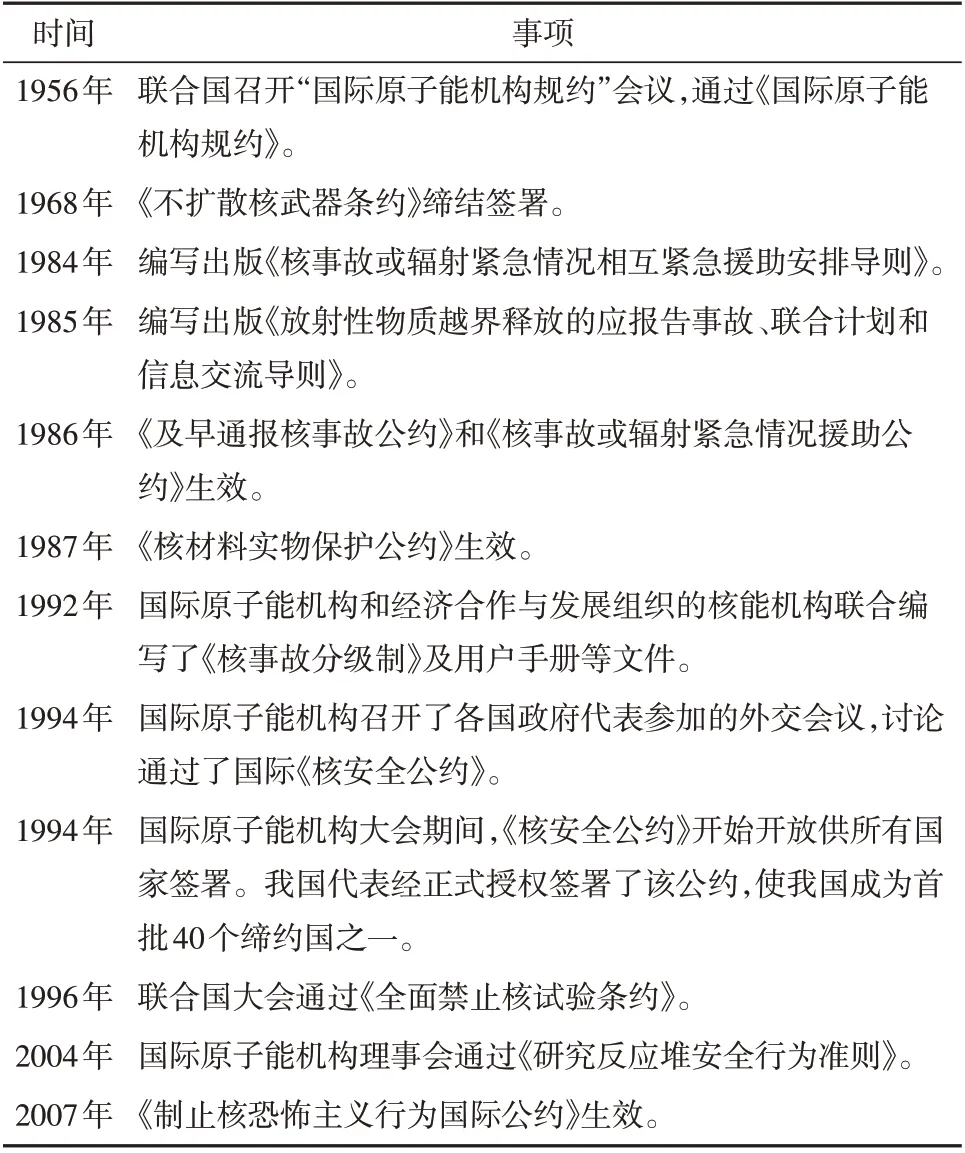

3.2.2 核安全领域的国际合作

从人类开发利用核能之初,对核安全就给予了极大关注。但在1986年切尔诺贝利事故之前,国际上并不具有存在广泛约束力和警示作用的公共条约。在事件发生后,相关的协议、法规[24,31]的制定与施行才逐渐加快,具体如表10所示。

国际核安全机制的两座“基石”是《不扩散核武器条约》[32]和《全面禁止核试验条约》[33]。《不扩散核武器条约》的宗旨是防止核扩散,推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作。在此条约的影响下,南非、阿根廷、巴西这些曾经的核门槛国家放弃核武;前苏联加盟共和国乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦同意将部署在本国的核武器移交给俄罗斯。2009 年3 月,中亚五国无核区成立,这是在曾经存在核武器地区的第一个无核区。每5年举行一次的“条约实施情况审议大会”是各国就核不扩散问题磋商的重要场所。遗憾的是,从1980年至今,该会议都未能达成任何共识。《全面禁止核试验条约》旨在促进全面防止核武器扩散、促进核裁军进程,从而增进国际和平与安全,条约规定,缔约国将做出有步骤、渐进的努力,在全球范围内裁减核武器,以求实现消除核武器,在严格和有效的国际监督下实现全面彻底核裁军的最终目标。在签署前,有很多国家有兴趣成为或者正处于有核国家的边缘,但是他们受到条约的抑制后,大多数放弃了努力。自该条约开放签署,至今有178国签约、144国批准条约,但条约要生效,就必须由“有显著核能力”的44 国批准,而尚未签约“有显著核能力”的国家中,就包括了印度、巴基斯坦以及朝鲜。

表9 生物安全国际合作Table 9 International cooperation in biosafety

表10 核安全国际合作Table 10 International cooperation in nuclear

3.2.3 生物安全与核安全在国际合作方面的对比

根据表9 和表10 的发展历程,可以得出生物安全与核安全在国际合作方面的共同点与差异点,具体如表11所示。

表11 生物安全与核安全国际合作比较Table 11 Comparison of international cooperation in biosafety and nuclear safety

从表11看到,部分国家地区在核军工方面仍存在紧张局势,国际原子能机构在承担核安全任务的能力方面存在诸多政治限制。由于基本国情的发展道路不同,各国的核法律框架差异较大,但总体上呈现出民用法律较强的立法趋势。需要指出的是,当前核安全方面的国际合作仍存在不可忽视的问题[34]。如,《不扩散核武器条约》主要针对的是无核国家,要求这些国家不仅必须放弃发展核武器,而且不能有因和平目的进行核活动、发展核能的权利,相反有核国家的和平核活动却不能被干预妨碍;《核安全公约》也只适用于民用核电站,而不适用于研究或军用核设施,这些都是未来要通过多方协作加深合作共赢的方向。

同样从表11看到,虽然生物安全领域开展国际合作起步晚,但掣肘因素较少。各国政府大多以积极态度共同应对生物安全威胁,在生物恐袭、毒株管理等多方面都达成了稳定共识。美国、加拿大、欧盟、日本等国家和地区陆续建立起比较完善的生物安全管理体系。在管理方式上各国存在一定的差异,尚无统一的国际标准,但安全评价所遵循的科学原理与基本原则是一致的。所以,应该说,生物安全的国际合作更能达到一致,需要加强国际合作。应该打破学者之间科学合作的“小世界效应”[35],共同面对人类的生存这个最大问题。当然,这里也存在各自国家的生物安全特性等问题。

当前世界新兴生物技术快速、颠覆性发展,在给人类社会带来机遇与福利的同时也带来新的生物安全和伦理挑战,准确把握生物技术的利用方向,将其与信息技术结合起来,加快生物信息安全的发展极有必要。在面对重大新发突发性公共卫生安全风险时,全球在治疗技术方面积极合作、交流经验,在生命科学、基础医学、临床医学、护理学、传染病学、重症医学等方面深入交流,推进新技术应用和发展,团结一致,共克时疫。

3.3 公众安全教育

3.3.1 国家安全教育

2015 年7 月1 日,十二届全国人大常委会第十五次会议表决通过了新的国家安全法。新的国家安全法规定,每年4月15日为全民国家安全教育日。对于全民国家安全教育日,习近平总书记作出重要指示强调,要以设立全民国家安全教育日为契机,以总体国家安全观为指导,全面实施国家安全法,深入开展国家安全宣传教育,切实增强全民国家安全意识。

3.3.2 生物安全相关的公众教育

近十年来,全国各地举办了一系列生物安全主题宣传教育活动,部分省市建设了生物安全科普教育示范基地、展示长廊、科技馆,如:青藏高原国门生物安全展示馆、贵州“国门生物安全科普教育示范基地”,旨在增强生物安全教育体验,宣传普及国门生物安全法律法规和科普知识,形成社会各界广泛关注、参与、支持维护国门生物安全的氛围。自2016年设立“全民国家安全教育日”以来,全国上下积极创新宣传方式,发挥各生物安全科普教育基地作用,开展专家讲座、科普大讲堂、开辟“科普长廊”、邀请公众走进生物安全实验室等活动,以实物、文字和视频图像等形式全方位、多角度地展现生物安全的深厚内涵,进一步推进科普教育常态化,引导公众积极防范外来有害生物传入,维护生态环境安全,沉着应对新发突发传染病。加强对群众的国门生物安全知识的普及力度,是保障国门生物安全的重要途径,公众参与既是生物安全管理的重要组成部分,也是生物技术健康发展的重要保证。此外,社会也提倡增强多领域合作,在前沿技术的交叉发展上持续助力,深化复合型人才的教育趋向,促进大数据、5G通讯、区块链和人工智能等技术与生物安全技术的联合应用,提高生物安全风险科学防控与管理水平。

3.3.3 核安全相关的公众教育

二战期间的原子弹爆炸及3次重大核事故使大众认识到了核的巨大破坏力[36],长期以来对核采取“避之不及”的态度,近年来通过核安全文化进校园、科普知识展板、政策解读、发放核安全手册、辐射安全问题咨询等多种形式,大众对核安全相关法律法规和环境辐射安全知识有了一定的了解,但当前的大众认知仍处于比较浅显的层面,有待于深入引领,以形成正确舆论导向,营造公众支持并参与核安全工作的社会氛围。核安全不仅是国家的核安全,更是公众的核安全。积极参与核安全,是新时代的需要,也是新时代对公众的内在要求。白皮书《中国的核安全》指出:中国坚持不懈加强核安全文化建设,建立中央督导、地方主导、企业作为、公众参与的核安全公众沟通机制,发动社会公众广泛参与,营造人人有责、人人参与,全行业全社会共同维护核安全的良好氛围。公众在核领域公共事务的决策、管理、执行和监督过程中拥有知情权、话语权、行动权等参与权利,能够自由地表达自己的立场、意见和建议。核设施营运单位应当就涉及公众利益的重大核安全问题通过问卷调查、论证会、座谈会,或者采取其他形式征求利益相关方的意见。但当前核安全的公众教育推进上仍面对来自公众、政府、核企业3方的难题,继续大力推进核安全科普教育势在必行。

3.3.4 生物安全与核安全公众教育的对比

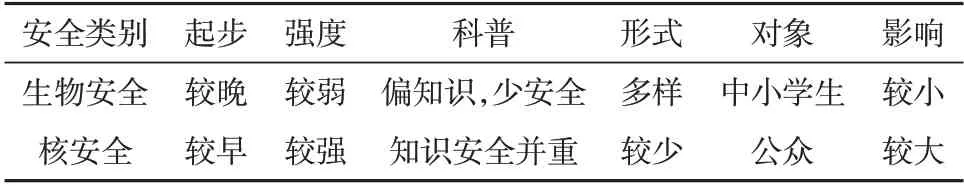

在国家安全教育总体要求下,生物安全与核安全公众教育在公众教育方面的比较如表12所示。

表12 生物安全与核安全公众教育比较Table 12 Comparison of public education in biosafety and nuclear safety

从表12得知,核安全教育起步早。上世纪八十年代便提出了核安全文化的概念,并将其作为基本管理原则,涵盖诸多方面,极大地推动了公众核安全意识的改善。但也存在着吸引力不足、流于形式不够深入等问题。大批优秀的文学、影视作品也承担了部分核安全教育的作用,使得核安全教育取得良好契机,但不可忽视的是由于文学、影视作品本身存在的艺术性、夸张性,在一定程度上却也加剧了部分受众对核的排斥。

从表12 得知,生物安全教育起步较晚,且偏重于科普知识教育。生物安全文化建设起点薄弱,跟不上生物技术的发展,部分从业人员职业操守有待加强。不过,生物的多样性和人们的求知欲使得生物科普形式较为多样,标本馆、野生动物基地等生物安全科普地点可以调动青少年的兴趣,科普效果也较好。但是多年来,各方对生物安全问题缺乏认识,甚至一些从事生物技术研究的科研人员和管理人员也未真正了解生物安全问题,片面地将生物这一覆盖面广、涉及学科多的科学领域局限在利用生物因子对人员的暴露和伤害。有关生物安全的作品也较少,对于大众整体的生物安全认知提升来说是一个很大的短板。

相较而言,核安全方面的公众参与和科学普及更为活跃些,以安全为第一教育原则,越来越多的民众逐渐摆脱了“谈核色变”的对核能利用的刻板印象。所以,生物安全教育也要注重安全教育,应把安全教育放在生物教育的重要位置。同时,要面向广大公众广泛开展教育。对相关人员开展严格法规政策、伦理和保密教育,安全先行,警钟长鸣。

4 结语

通过从定义、典型事故、政策法规、国际合作、公众教育等5 个方面,比较生物安全和核安全两者的共同点和差异点,借鉴核安全发展优点,结合新冠疫情,明确了生物安全需要改进和提高的内容,进一步完善了中国国家安全理论基础。

1)明确生物工作也要安全第一的理念,建立生物安全文化,并坚决贯彻到生物工作的各个环节。设立政、企、民之间的交流平台,增强决策透明度,切实维护民众的知情权,保护民众为第一要务。继续大力扶持科普教育事业,采取多种形式,不间断进行面向全体公众的生物安全教育。

2)大力推进立法工作,落实生物安全责任制,严格标准,做到有法可依,同时要加强监管,建立一套行之有效的管理体制和机制,充分调动各方面力量,构建严密的国家安全体系。

3)建立更多的跨机构和跨学科的团队,紧密合作开展安全可靠并能为人类服务的先进生物科学技术研究。致力于生物安全的国际研究,并应严格遵守国际生物伦理和法律法规。

4)强化对实验室人员进行生物安全保密意识和专业技能培训,必须严格遵守生物安全规定和实验室专门的规则和程序,建立严格和全面的培训制度和监督考核体系,并且要完善和改进软硬件设施。

总体而言,我国核安全体系建设正在稳步推进,但也仍需完善和发展,要在国际合作方面继续发扬大国风范,加强国际立法,扎实推进全球核安全体系的建设。相比而言,我国生物安全体系在政策法规制定上还有很大空缺,生物安全教育与民众关注度也有待提高,在传染病防控、基因管理、生物武器等方面的国际合作尚需深入。而就完善缜密的安全体系而言,核安全和生物安全仍有很多漏洞,需不断修正。全民安全观的建立是一个长期的过程,需全社会的通力合作,要贯彻安全第一的理念。在日益全球化的今天,加深国际协作更是关键一步,不断改善安全技术和水平,安全领域的各项建设会朝着更加可靠的方向发展。

[参考文献](References)

[1] 刘跃进.“总体国家安全观”提出之背后深意[N].法制日报,2014-04-21(004).

[2] 常纪文.加快构建国家生物安全法律法规体系[N].学习时报,2020-02-17(001).

[3] 于辉,孔令达.生物安全在养猪生产中的应用[J].畜牧兽医科技信息,2003,19(12):31-32.

[4] 张忠臣.论国际生物安全背景下中国的对策[D].青岛:青岛大学,2006.ZHANG Zhongchen.China's countermeasures under international biological security background [D].Qingdao:Qingdao University,2006.

[5] 汪劲,张钰羚.论我国《核安全法》的调整范围[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017,17(02):1-10.WANG Jin,ZHANG Yuling.Research on the regulation scope of nuclear safety law[J].Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition),2017,17(02):1-10.

[6] 王宝印.新形势下的核安全与辐射安全对策[J].绿色科技,2017,(10):80-81.

[7] 方喜业,陈化新,杨果杰.流行性出血热与实验室感染[J].中国实验动物学杂志,2001,11(03):180-183.FANG Xiye,CHEN Huaxin,YANG Guojie.Epidemic hemorrhagic fever and laboratory infection[J].Chinese Journal of Laboratory Animal Science,2001,11(03):180-183.

[8] 罗成旺,卢金星.病原微生物实验室生物安全管理工作进展与对策[J].中华流行病学杂志,2006,27(12):1093-1094.LUO Chengwang,LU Jinxing.Countermeasure and progress of microbiological laboratory biosafety management in China[J].Chinese Journal of Epidemiology,2006,27(12):1093-1094.

[9] 张朝武,姚玉红,王国庆.从SARS-CoV实验室感染看生物安全的重要性[J].现代预防医学,2004,31(05):656-657,660.

[10] Dennis Normile.Infectious diseases.Mounting lab accidents raise SARS fears[J].Science,2004,304(5671):659-661.

[11] 陈巍,谢忠平,李文忠.实验室感染与我国生物安全防护实验室的建设要求[J].中国自然医学杂志,2006,8(01):72-74.

[12] 章欣.生物安全4 级实验室建设关键问题及发展策略研究[D].北京:中国人民解放军军事医学科学院,2016.ZHANG Xin.Research on key issues and development strategies of biosafety level 4 laboratory construction[D].Beijing:Chinese Academy of Military Medical Sciences,2016.

[13] 金雪明,蒋芸.高校生物安全实验室的安全管理探索与实践[J].高校实验室科学技术,2019,(02):90-92.

[14] 韩俭,景涛,郭璐.提升医学生病原微生物实验室生物安全防范能力思考[J].基础医学教育,2019,21(01):41-43.

[15] 张馨文,诸葛蔚东,马晨一.从三里岛到福岛:《纽约时报》核事故报道框架分析[J].工程研究-跨学科视野中的工程,2019,11(04):328-337.

[16] 张廉,蔡汉坤,杨朦.国际核和放射性事件分级表简介及在我国核电厂事件中的应用[J].核科学与工程,2019,39(06):945-953.ZHANG Lian,CAI Hankun,YANG Hao.Introduction to the international nuclear and radiological event classification table and its application in China's nuclear power plant events[J].Nuclear Science and Engineering,2019,39(06):945-953.

[17] 张力.核安全文化的发展与应用[J].核动力工程,1995,(05):443-446.ZHANG Li.Development and application of nuclear safety culture[J].Nuclear Power Engineering,1995,(05):443-446.

[18] Julius Cesar Imperial Trajano.A policy analysis of nuclear safety culture and security culture in East Asia:Examining best practices and challenges[J].Nuclear Engineering and Technology,2019,51(06):1696-1707.

[19] 贾晓娟,刘文军.我国生物安全文化建设的对策研究[J].中国科学院院刊,2016,31(04):445-451.JIA Xiaojuan,LIU Wenjun.Strategic significance,current situation,and development suggestion of biosafety cultural construction[J].Bulletin of the Chinese Academy of Sciences,2016,31(04):445-451.

[20] 陈宁,周涛,张家磊,等.GaN 放射同位素电池性能研究[J].湖北电力,2019,43(04):14-18.CHEN Ning,ZHOU Tao,ZHANG Jialei,et al.Study on performance of GaN radioisotope batteries[J].Hubei Electric Power,2019,43(04):14-18.

[21] 何蕊,田金强,潘子奇,等.我国生物安全立法现状与展望[J].第二军医大学学报,2019,40(09):937-944.HE Rui,TIAN Jinqiang,PAN Ziqi,et al.Laws and regulations for biosafety in China:status and prospect[J].Academic Journal of Second Military Medical University,2019,40(09):937-944.

[22] 薛达元.中国国家生物安全框架实施项目的内容与进展[C].中国国家生物安全框架实施国际合作项目研讨会,2002.

[23] 王萍.生物安全法草案首次提请全国人大常委会审议[J].中国人大,2019,(23):52-53.

[24] 刘思彤.国际核安全法律体系下《中华人民共和国核安全法》研究[D].北京:外交学院,2019.

[25] 詹欣.中国与全球核安全治理[J].当代中国史研究,2019,26(02):112-123,159-160.

[26] 张维炜.中国核安全的立法轨迹[J].中国人大,2016,(21):37.

[27] 中国核工业.我国《核安全法》问世——解读我国首部核能顶层法律[J].中国核工业,2017,(09):10-13.

[28] 胡帮达.中国核安全立法的进展、问题和对策[J].科技导报,2017,35(13):57-60.HU Bangda.Progress,problems and suggestions of China's nuclear safety legislation[J].Science&Technology Review,2017,35(13):57-60.

[29] 习近平.加强国际核安全体系-推进全球核安全治理[N].人民日报,2016-04-03(002).

[30] 聂鑫.国际公约、政策、法律、管理-生物安全比较研究[C].中国海洋法学评论,2005.

[31] 冷瑞平.核安全公约的主要内容及其含义[J].辐射防护通讯,1995,15(02):18-21.

[32] 焦圆.论《不扩散核武器条约》保障机制的局限性[D].上海:上海交通大学,2018.JIAO Yuan.The research on the limitations of treaty on the non-proliferation of nuclear weapons safeguard mechanism[D].Shanghai:Shanghai Jiao Tong University,2018.

[33] Shannon Bugos.Frustrations surface at CTBT conference[J]Arms Control Today,2019,49(09):34-35.

[34] 王辉.国际核秩序及其面临的挑战[J].现代国际关系,2018,(06):35-41,56.

[35] QIN Qin,SUN Youhai.A global biosafety strategy research framework with specific implications for China[J].Journal of Biosafety and Biosecurity,2019,1(02):105-112.

[36] 张家磊,周涛,丁锡嘉,等.中国发展内陆核电的安全性研究[J].湖北电力,2019,43(04):19-23,33.ZHANG Jialei,ZHOU Tao,DING Xijia,et al.Study on safety of inland nuclear power development in China[J].Hubei Electric Power,2019,43(04):19-23,33.