以“三级达标维度”为抓手促进生本融合

陈莉萍

摘要:一本教材是否具有实践性、针对性、有效性,关键在于“生本融合”的效果如何。作为研究目标之一,课题组对于“生本融合”达到的程度采用了三级达标维度的方式来进行检测,并以此为抓手,将“生本融合”往前推进了一步。“三级达标维度”用孩子们极易接受的方式验证了这套校本教材存在的价值和意义,有效地促进了生本融合。课题组也根据相关数据分析得出:校本教材的实践运用重在平时的积累,重在方法的创新,重在教材的温度。

关键词:达标维度 生本融合

本着诵读经典诗文、传承中华文化的初心,《中华经典诗文校本课程开发的实践与研究》的课题研究已步入尾声,而校本教材《中华经典诗文诵读》从诞生之日起,就行使着它的使命。三年的摸索与研究,让这本教材的轮廓从最初的模糊到如今的日渐清晰,也让以“校本教材”为中心辐射出的实践与应用模式渐入佳境。

校本教材《中华经典诗文诵读》的编写目的是鼓励和指引广大青少年,认识了解中华优秀经典著作,提高继承和弘扬中华优秀传统文化的自觉意识,从而构建社会主义核心价值体系,共筑中华民族共有的精神家园。而小学阶段是一个人人生观、价值观和文化观初步形成的阶段,在这个时期对学生加强传统文化教育,对增强其民族自豪感、培养其健全人格、提升其人文素养将起到重要的作用。

众所周知,一本教材是否具有实践性,是否具有针对,是否具有有效性,关键在于此教材能否与学生融为一体,能否为学生的某个专业成长起到一定的助推作用。为此,课题组进行了锲而不舍的研究。课题组不仅在校本教材实施前期对学生进行校本教材实施可行性的问卷调查,而且在课题研究接近尾声的时候开展了“校本教材三级达标维度检测”活动。事实证明,通过三年不间断的校本教材的学习,所有参与学习的孩子在经典诗文的掌握上皆或多或少地上了一个台阶,他们不仅熟知教材中的每一篇经典诗文,而且通过“一看、二听、三诵、四悟、五唱、六画、七延”的七环节课堂教学模式,有效地了解了诗文背后的故事,真正达到了课题组所期望的“生本融合”的目的。课题组对于“生本融合”达到的程度采用了“三级检测”的方式来进行检测,并以此为抓手,将“生本融合”更往前推进了一步。

一、编写题库,提炼校本教材的精华

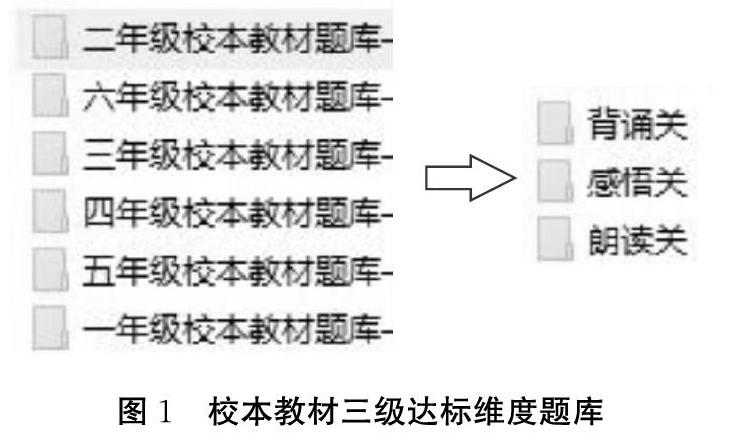

校本教材的课堂实施如火如荼,但最终效果如何,这也是萦绕在所有课题组成员心中的一个问号。为此,课题组负责人专门召集全体成员,以“校本教材的实施效果”为主题开展了专项研讨。最终,大家决定以“考级”的方式,来了解参与教材学习的孩子们对于经典诗文的掌握程度。课题组成员认真研读校本教材,从中提炼出每一册中的诗文精华,编写了经典古诗文检测题库,以校本教材中的经典古诗文为检测依据,分为“一级朗读、二级背诵、三级感悟”三個维度,每个维度分别设有三套不同的检测习题库(见图1)。“朗读”和“背诵”两个检测维度下各有三套题库,每个题库中有选自校本教材的不同类型的五首诗词,由学生随机选定题库,进行朗诵和背诵,然后由教师根据学生的完成情况进行星级评定。“感悟”检测维度下也有三套题库,均为五道选择题,内容涉及跟古诗词相关的一些重要知识点,难度以适中为主。这套检测考级标准共分六个年级,每个年级分上下学期两套标准,应该说,基本满足了所有参与学生的学习需求。

二、专题研讨,敲定三级检测的实施办法

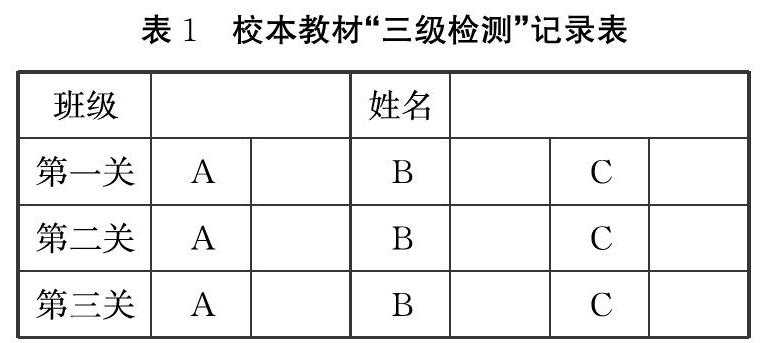

万事俱备,只欠东风。考级题库的编写为下一步的课题研究做好了相应的准备,眼下,只欠一股“东风”的吹拂。为了探寻如何利用现有的题库面向全体学生进行校本教材的专项检测,课题组专门召开了研讨会。最终,课题组决定“定时间、定方法、定标准”。检测的时间统一定于学期的最后一天,一来此时学生已完成了整册校本教材的学习,二来此时期末测试已结束,孩子们有充足的时间来保证对经典诗文的巩固。检测按照“逐一检测、逐一闯关、逐一评价”的方式来操作。孩子们需逐一现场抽取三个达标维度的“A、B、C”题号对应的题库,然后逐一朗诵、背诵、答题。最终,由任课教师根据学生的三级闯关情况在记录表上(见表1)给予相应的五角星,每一关的最高标准是五颗星,最低标准是一颗星。三关均获得五颗星的同学最终将获得“校本小明星”的称号。

三、全员行动,实施校本教材三级检测

经过前期的学习和巩固,孩子们兴致勃勃地参与到了校本教材的三级检测中。检测的前两关采取的是“面试”的方式,孩子们逐一抽取检测题号,并在老师面前展现自己的朗诵、背诵情况,并由检测老师根据孩子的表现给予对应的星级评定。第三关采取的是“笔试”的方式,孩子们现场抽取题号后领取对应的答题纸,并完成测试题。不到两分钟,所有参与测试的孩子均完成了检测。各班检测教师随后批改孩子们的答题纸,并根据孩子们的答题情况给予相应的星级评定。万丈高楼平地起,有了前期坚实的学习基础,孩子们非常顺利地完成了校本教材三级达标维度的检测。可以说,整个检测过程有条不紊,且充满着浓浓的书香气息。“腹有诗书气自华”,此刻的孩子们因经典诗文而自信满满,因经典诗文而气质高雅!

四、校本教材三级检测的结果呈现及思考分析

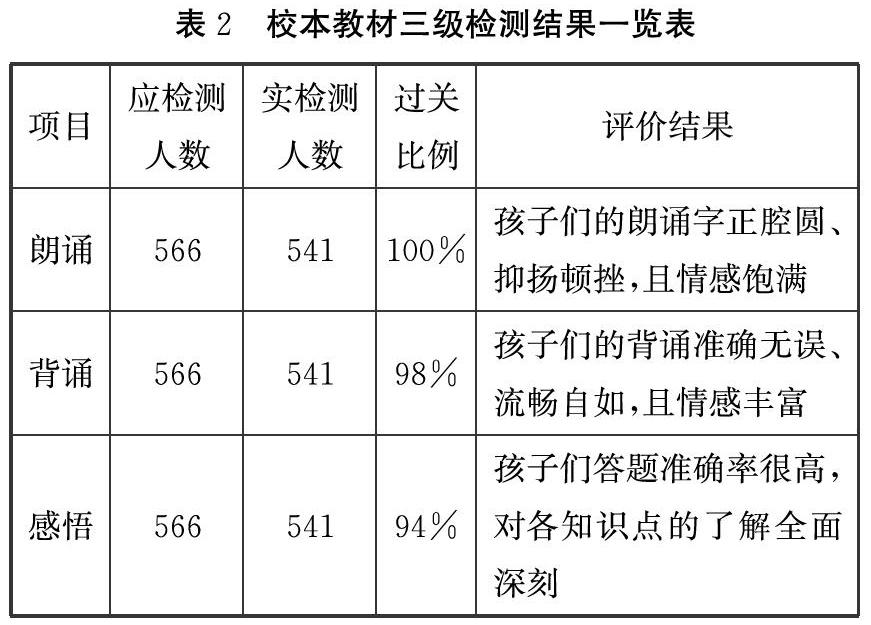

检测并非真正的目的,它只是课题组进行深入研究的一个踏板,测试结果呈现的背后是什么,才是课题组真正要探索的。因此,课题组在第一时间便收集了各班的校本教材检测资料,进行了认真而翔实的分析,并专门召开了课题专题研讨会,针对整体的检测结果进行了呈现和分析。此次检测结果共分“朗诵、背诵、感悟”三个部分进行呈现。从结果呈现来看,所有参与校本教材学习的孩子对于教材中的经典诗文不仅做到了朗诵掷地有声,背诵游刃有余,更做到了感悟全面深刻。从结果不难看出(见表2),长期学习此套校本教材的孩子对于经典诗文有了一定的积累,有了一定的感悟,他们对经典诗文的掌握明显优于未使用此套校本教材的孩子。因此,实践证明,校本教材的运用为孩子们书香气质的打造立下了汗马功劳,也为孩子们未来的语文学习奠定了坚实的基础。我们有理由相信,只要坚持下去,“腹有诗书气自华”这句话会在每个孩子的身上得到充分体现。

课题研究的过程是艰辛的,但呈现的结果是让人欣喜的,针对这样的结果,课题组也沉下心来,进行了相应的思考和分析。

(一)校本教材的实践运用重在平时的积累

此次三级检测的完美收官,无疑验证了课题组平日里针对校本教材的开发、指导和实施是稳扎稳打的。每学年伊始,课题组都会及时地制订本年度的研究计划,并第一时间召开课题研究例会,让全体课题组成员熟知本学年的研究任务,以保证各项课题研究的顺利开展。每周一次的校本课与每月至少一次的课题专题研讨相结合,将校本教材的实践落到了实处。每周一次的校本课时间虽短暂,但课题组成员通过集体备课、主题研讨等方式一步步地优化了校本教材的上课模式,让孩子们在有限的时间里轻松地掌握了更多关于经典诗文的知识,且逐步产生浓厚的学习兴趣,与此同时,所有参与校本教材学习的学生都形成了“课前一分钟”的阅读习惯。每节课前,都会有专门的班干部带领大家朗读本周学习的经典诗文。班级外墙的写字展板也常常成为经典诗文的展现舞台,孩子们用方方正正的汉字“刻画着”每一个经典诗文背后的故事。当经典诗文的朗诵和学习成为一种习惯时,学生与校本教材也就达到了真正的融合。正因为有了平时扎实有效的积累,所以此次校本教材三级检测才能顺利过关,孩子们对于经典诗文的实践才能在不知不觉中掌握和运用。

(二)校本教材的实践运用重在方法的创新

校本教材自诞生之日起,课题组一方面结合平时的实际运用,先后进行了两次修订和完善,另一方面进行了深入实地的思考和研究。经典诗文的讲授对语文教师来说不是一件陌生的事情,但想将其更加优化,则需要我们不断地摸索与尝试,与时俱进,创造出一些更具有时代性、便捷性的教学方法。经过前期的研究,课题组针对经典诗文的讲授摸索出了一套“一看、二听、三诵、四悟、五唱、六画、七延”的七环节课堂教学模式。当然,这套模式并不是只可套用的,而是能够活用的,授课教师可以根据学情、文本进行相应的改变。如此,这套校本教材教学方法的创新模式明显有别于逐字逐句讲解的传统教学方式,也明显优于传统教学模式所产生的教学效果。这样具有创新性的教学模式既增加了孩子们的学习兴趣,降低了孩子们的学习难度,又提高了孩子们对经典诗文的掌握程度,擴大了孩子们在经典诗文上的知识面。这样的操作恰恰是从另一个角度为校本教材的“生本融合”奠定了坚实的基础。融入即是掌握,有了创新而有效的课堂教学模式,经典诗文的掌握自在情理之中,孩子们自然得以在校本教材的三级检测中大放异彩!

(三)校本教材的实践运用重在教材的温度

校本教材不应只是“金玉其外”,还应是“金玉其中”,它的出现应符合孩子们的学习需求。因此,课题组在编写这套校本教材时就遵循“有梯度、有层次、有温度”的原则。因为面向六个年级的孩子,他们的年龄层级不同,能力层次不同,所以课题组对于六个年级的经典诗文的选题进行了反反复复的比较、调整和整合,将校本教材的编写最大限度地做到了有梯度、有层次。另外,经典诗文应该是极具温度的文字,它的选择应该符合当代小学生的思想情感的需求,因此,“季节篇、品德篇、礼仪篇、现代美文篇”构成了每一册的四大板块,极大地利用了文字的温度对学生进行情感教育、品德教育和文化教育。可以说,这样一套“有梯度、有层次、有温度”的校本教材出发点是尊重孩子,落脚点是服务孩子,教材的温度也就于不知不觉中慢慢地发生了质的变化,教材也在不知不觉中融入了孩子们的生活。这样一本“有梯度、有层次、有温度”的校本教材为最终的实践奠定了不可替代的基础。

正因为有着平时的积累、方法的创新和教材的温度,所以当校本教材需要以另一种方式让孩子们呈现的时候,孩子们就可以做到得心应手,应对自如。此次校本教材的三级检测并非课题研究孤立存在的一个环节,也并非流于形式的一种方式,它恰恰用孩子们极易接受的方式验证了这套校本教材存在的价值和意义,用最直接的方式促进了校本教材与学生的完美融合。

参考文献:

[1]黄莹.“以生为本”的小学经典诵读教学策略研究[J].华夏教师,2019(2):45-46.

[2]韩润,郑淑萍.传统文化经典诵读校本课程实施中的评价方式的研究[J].课程教育研究,2019(2):69-70.

[3]韩丽萍.经典诵读校本课程的开发探究[J].甘肃教育,2012(22):63.

[4]冯嘉莹.诵读经典诗文的实施与策略[J].师道·教研,2015(5):71.

[5]杨亚静.诵读经典诗文,提高学生人文素养[J].新课程(小学),2011(5):249-250.

[6]雷亚丽.诵读经典诗文,提高学生语文素养[J].新课程(上旬),2018(10).

[7]张红梅.境、浸、竞——诗文诵读三重奏[J].新课程(小学),2013(4):60-61.