《成唯识论》的“净唯识”思想研究

摘要:在印度佛学与中国佛学思想体系中,《成唯识论》是一部重要的典籍。而《成唯识论》的“净唯识”思想,更是中国佛学史上的一个研究焦点。玄奘法师远赴印度游学多年,杂糅十家注释而译成的《成唯识论》就是以染净问题为核心线索的。《成唯识论》的宗旨是“自观心以解脱生死”,即以唯识的原理来理解生死问题,以心与心所相应破除我法二执,最终实现净识以达与清净法界的境界。在《成唯识论》中,阿赖耶识是染净诸识的根本,七识则回答了染净缘起的机理。舍染得净是一个逐步完成的过程,《成唯识论》中的真如、转依位、涅、四智、三身等概念阐发了清净境界的诸种情况。《成唯识论》具有重要的理论价值,为我们加深对主观世界和客观世界的理解提供了一种不同的视角。

关键词:《成唯识论》;染净;阿赖耶识;净识

中图分类号:B942 文献标识码:A 文章编号:2096-5982(2020)08-0018-13

引言

《成唯识论》又名《净唯识论》,“净”字主要是借用了比喻的手法来说明真如本性清净像是一块光洁的珠宝,客尘(烦恼)像尘垢一样落在上面,如果我们不修正,不对治,不去掉尘垢,那么真如的清净本性就不能显现。借助这样的比喻,《成唯识论》旨在引导世间凡夫依照佛的教诲去修行,剔除不符合佛教义理的染污,最终涅槃成佛。本文欲以染净问题为核心解读《成唯识论》,分析唯识染净的成因和舍染得净之道。

一、染净问题在佛学中的地位和意义

在佛教的理论里,特别是唯识学中,生命的清净与污染并非外力主宰,变现世界的根本来自于各自的内心,各自的心识。《维摩诘经》曰:“随其心净,则国土净也。”即心识清净决定了生命状态。佛理将众生之苦分为身苦和心苦。身苦可以理解为身体上的疾病,佛经有云,“众生转恶,世间乃有此不善,生秽恶不净。此是生、老、病、死之原”①,意思是一个作恶的人,累积了太多恶果,必定污染心识,反应到人身上,变成疾病和死亡。心苦可以理解成我们内心不好的感受,这些感受也大多是从妄执的心识而来。由此可见,心识就是生命的本源,只有解决了生命本源舍染得净的问题才能改变生命状态。反过来,生命状态改变了,心识也就清净了,这是个辩证统一的过程。在《生活与生死》中,太虚大师就提到:“但有无际无尽的浩浩生活问题之须解决,而别无生死问题之须解决,然生死问题亦随之而解决,不过为解决生活问题上之历程而已。”②

爱著之念及所爱著之法,谓之染;解脱之念和所解脱之法则叫做净③。真正做到舍染得净就能证得佛学的最终目的——生命的解脱。在舍染得净的过程中唯识学立足于无漏种子,改造客观世界在阿赖耶识中的影像,为的就是客观世界和主观认识一致。这就需要通过不断改变主观认知,舍染存净。这样做不仅可以健全认知能力,还能提高生命境界,证得真如。舍染得净是证得真如的过程,也是追求精神自由的过程。在这个过程中,我们完成了不知到知的转变,也完成了由“识”到“智”的转换。当有漏的种子变成无漏的种子,即得圆成实性,证真如,获大菩提。

此外,染净问题还能上升到佛性的高度。唯识将众生划分为五种性:声闻乘定性、缘觉乘定性、如来成定性、不定性和无种性④。前四种性都有成佛的可能,这里就不加赘述,单就一阐提无种性不能成佛这一点,窥基大师依据《涅槃经》和《法华经》将佛性又分为理佛性和行佛性两类。一切众生皆有理佛性包括一阐提,不能成佛的一阐提没有的是行佛性。可见只要具有行佛性,众生都能成佛。换言之,只要能清净唯识,断灭有漏种子,使无漏种子充分显现,即可转染成净入涅槃成就佛果。

在佛教理论体系中,死亡只是肉体的覆灭而不是生命的完结,死亡恰恰是新生的开始。“涅槃作为生存意志更为宽泛意义上的否定,意味着历尽人生艰辛后的一种大彻大悟,弃世绝欲之后没有价值的个体,复归于宇宙的绝对意志。”⑤ 想要抛弃自己的妄念,想要大彻大悟就要看清这个世界的实相,就要分清染净之法,就要舍染得净,清净唯识。这条舍染得净之路是追求佛教最高理想的必经之路。

二、《成唯识论》的宗旨

《成唯识论》卷一开篇就阐明了本论宗旨:“今造此论,为于二空有迷谬者,生正解故。正解,为得二胜果故。由断续生烦恼障故,证真解脱。”⑥玄奘大师做此论是为了解答众生关于我执和法执的迷谬,对于世界的实相能生正解。自观心,断烦恼障、所知障,进清净法界得大菩提。

(一)自观心以解脱生死

佛陀解释人们痛苦的原因是人们追求一种不确定的东西时所表现出的一种错觉,即人们不明白事物的无常,还没有看清现实的真相。那么现实的真相到底是什么呢?唯识学说“万法唯识”,识是一切生命体的本源。

“识”之所以能够变现万法是因为阿赖耶识作为种子仓库,包藏了变现世间诸法的所有种子。种子变现生万法,变现的种子又变成善恶业影响和熏染阿赖耶识,就这样种子生现行,现行熏成新的种子再存到阿赖耶识中,反反复复,生死循环。于此不难看出,生命是清净还是污染并非受外力主宰,实则心识的变现作用。佛教说,生命状态分为六凡四圣十个法界,有情众生处于哪一法界由个体之前的业果所决定,而八识的变现就是个体生命业力形成的根本因。

“自观心以解脱生死”这是《成唯识论》对于生死问题的解答。自观心观的这个“心”和“三界唯心”的心、“万法唯识”的识,都是心识,但凡夫的“心识”是有漏的、有局限和有污染的心识。只有舍弃污染的心识,转成无漏的净识,才能“自净其心,超脱生死”。

(二)心与心所相应

我法二执的发生机理在于心和心所相应,自证分分见分和相分。为了断二重障解脱生死也要从二者相应着手。

瑜伽行派将世间所有法归纳为五位百法。心法位列五位百法的首位,因为唯识认为“心”最为殊胜,是故经言“心净故众生净,心染故众生染。由此心故,或著生死,或证涅槃。以胜用强,是故第一明其心法”⑦,甚至称心法为“八大心王”。心所全称心所有法,是指心的作用、功能,佛教认为这些内容属于“八识心王”所有,因此称之为“心所有法”⑧。心与心所有两层联系:第一,心所法依托心法生起,而且心法为主,心所法“仆从”于心法。第二,因为心法与心所法所依同根,所缘同境,自证分又相同,所以二者同时升起。要说明的是,心法是无记性的,无善无恶,不能单独造业。但是心所法可以依照善恶性来分类,有善心所、恶心所和非善非惡心所三大类。当心王与善心所相应,就是善心;心王与烦恼所相应,就是烦恼,就是恶业。八识在初始时都无染,但对于诸心所而言,存在有染有净的特点。假如一识起,存在对应的染心所和他俱时起,那么就说此识受染;如果一识起,存在对应的净心所和他俱时起,那么就说此识为净。

“心识”即“识”,依照护法的意思,心法(也就是八识)与心所法皆有四分,谓相分(认识客体)、见分(认识主体)、自证分(相、见所依,证知见分)和证自证分(证知自证分)⑨。所以识必有缘,见分一定是攀缘相分。在攀取和缘虑的基础之上,第六意识和第七末那识错把见分所缘的相分认作一个常一不变的主体,把“似我”妄执认作“实我”,这种妄执的后果便带来了“我执”。

和“我执”比起来,“法执”更为复杂一点,窥基在《成唯识论述记》中提到:“人我位必有法我,人我必依法我起故,人我是主宰、作者等用故,法我有自性胜用等故。即法我通,人我狭也,如人要迷杌不知是杌等,方执为人,迷杌为先,后方人起。”⑩ 由此可见,我执是众生给五蕴假合强加主宰,而法执是众生对五蕴认知不同。所以,我空不意味法空,但是法空必定我空。虽然我法二执深浅有别,广狭有差,但是归根到底都是意识和末那识攀缘阿赖耶识的见分或蕴、处、界为“实我”和“实法”。故而更加验证:“由假说我法,有种种相转,彼依识所变。” 各种“我”“法”都是内识变现,妄执离识而有独立的实我、实法即生我法二执。林国良在《成唯识论直解》中是这样分析我法二执的:“烦恼障执着实我,所知障执着实法;烦恼障障我空,所知障障法空;煩恼障使众生不能脱离生死轮回,所知障使众生不能证佛果。” 为了成就正等正觉,一定要断灭我法二执。

借由“五位百法”的存在、心与心所的相应解释世间法染净的机理,解答了我执和法执的迷谬,这是解惑世间法的第一步,也是引导生死解脱的重要一步。

(三)净识与清净法界

解脱生死即通过净识的过程达到清净法界。

净识,清净唯识,就是通过不断地修习和对治,断除阿赖耶识中的二障种子,舍去污染虚妄的遍计所执性,得清净圆满的圆成实性,转烦恼障为涅槃,转所知障为菩提,达至清净法界。

何谓清净法界?《成唯识论》曰:“虽本来自性清净,而由客障覆令不显,真圣道生,断彼障故,令其相显,名得涅槃。此依真如离障施设,故体即是清净法界。” 也就是说,如果真如之上还能保持离障功夫,便能成就大涅槃,此即清净法界。《佛地经论》对于清净法界做了更进一步的补充:“清净法界者,谓离一切烦恼所知客尘障垢,一切有为无为等法无倒实性,一切圣法生长依因。一切如来真实自体无始时来自性清净,具足种种过十方界极微尘数性相功德。无生无灭犹如虚空,遍一切法一切有情,平等共有。与一切法不一不异,非有非无,离一切相、一切分别,一切名言皆不能得,唯是清净圣智所证。二空无我所显真如,为其自性,诸圣分证诸佛圆证,如是名为清净法界。” 清净法界,代表的是一切有情杜绝与一切烦恼障、所知障联系的圆满状态,于此法界人能够展现出原有的清净佛性,也就是佛的清净法身。清净法界的人,一切如来真实自体;无始时来,自性清净;拥有各种过十方界极微尘数性相功德;存在无生无灭的特点,就好像虚空一样;遍历所有的有情,平等共有。这就是清净法界,也就是真如妙心,是所有佛果海的源头。

三、《成唯识论》“净唯识”的理论基石

在佛教对于世间法的解释中,最主要的理论就是轮回和因果。佛教提倡三世生命观,三不是实数三,而是多的意思,通俗点说就是人会死了再来,周而复始。每一期新生命可能在天、人、恶鬼等六种形态中轮回,也被称为六道轮回,每一次轮回都将承担上一世的业果报应。但佛学的大前提是“无我”,没有我,那又是谁在承受业果报应、谁在生死轮回呢?佛教从不主张人有灵魂,因为人有了灵魂这种永恒不变的实体之后,凡夫将永远是凡夫,永远无法去染存净,证道成佛。为了解决这个难题,唯识宗提出了以第八识——阿赖耶识作为轮回主体的理论。

“识”,梵语vijāna读作毗阁那,vijāna为vi(分析、分割)与jāna(知)之合成语,乃谓分析、分类对象而后认知之作用,或者说是透过对对象的分析与分类而起的一种识别以及了别作用,也就是所谓认识功能。按照“三界唯心”、“万法唯识”的理论,“识”不仅仅是认识功能,还是众生构建世界的因缘条件。和八大心王相应,按照识的功能可以分成眼耳鼻舌身前五识,第六意识、第七末那识和第八阿赖耶识。“八识被认为每一众生具有,是使缘起五蕴得以存续并实现将世界幻变出来而再予认识的根本因或基本机能。” 这八种识对于生命的影响虽然各不相同,却又相互影响共同协作,从而在整体上制约着生命清净和染污状态。

(一)阿赖耶识:染净诸识的根本

第八阿赖耶识为染净发展之根本所在,即阿赖耶识属于根本识,一旦阿赖耶识受染将直接导致一切法受染;如果阿赖耶识还净的话,则一切法均净。阿赖耶识直接决定有情众生的生死流转和轮回业报,所以,阿赖耶识又被叫作业识或者种子识。阿赖耶识转染成净、转识成智是转凡成圣的必要前提。

阿赖耶识共计包含三相,分别是自相、果相以及因相。阿赖耶识是根据其自相之名命名的。阿赖耶识梵文解释成laya,通过谐音统称叫做阿赖耶,意译为“藏识”。“藏”的意义比较广,主要包括三种,所藏、执藏以及能藏。阿赖耶识的所藏,重点在“所”字,即包含了所有染净诸法的种子,有先天的本有种子,有后天熏习而成的新种子;能藏主要变现在功能层面,就是阿赖耶能够包藏世间诸法的所有种子,而且仅仅从中国法相唯识宗立论角度来讲,阿赖耶识的能藏义主要是指摄藏所有的杂染法种子不失不坏,这里所藏指的便为一切杂染法的种子。同时出于第七末那识妄执阿赖耶识的见分为实我的原由,阿赖耶识藏此我执,所以被叫做执藏。同样可以说:“阿赖耶识基本功能,在取一切受熏种子而摄藏之,令不失不坏;是名执藏。” 阿赖耶识的果相名是“异熟识”。“果”代表的是“异熟果”,主要体现的是过去的业造成的果。所以说第八识具有贮存异熟果的特殊功能,除了佛其他众生均适用。第八识的因相名是“一切种识”。“因”即“因缘”。阿赖耶识包含了所有清净和污染种子。清净种子是生起菩提之因,污染种子是生起世间杂染诸法之因。种子即是生起万法之因。因缘之理使用范围比较广,无论是佛陀还是地狱众生都受此因缘制约。正是因为这层因缘关系,我们也可以得出,阿赖耶识的染净是真如与现象界的枢纽,即阿赖耶识舍染得净,便能正见真如。

阿赖耶识被认为是唯识的核心,众生从无始以来皆有阿赖耶识,在经验世界之前,阿赖耶识便存在了。因其出世间的超脱性,且本然具有,也被称为相对本体。在西方哲学中,本体需要满足三个条件:恒一不变;纯粹单一,是最小的单子,无法再做下一步剖析;不依赖其他物独立存在。阿赖耶识是纯粹单一且不依赖其他物独立存在,但阿赖耶识不具备恒一不变性。阿赖耶识作为种子仓库,和种子不一不异,但种子并不是恒一不变的,《成唯识论》云:“缘击便生转识波浪,恒无间断,犹如瀑流。” 所以仅从概念上来说,阿赖耶识因其不具备恒一不变性,所以不是本体,只能称为相对本体。

阿赖耶识本体是染还是净这个问题,从佛经入手,哲学界有很多声音。《决定藏论》中写道:“阿罗耶识为粗恶苦果之所追逐,阿摩罗识无有一切粗恶苦果;阿罗耶识而是一切烦恼根本,不为圣道而作根本;阿摩罗识亦复不为烦恼根本,但为圣道得道得作根本。” 颂文有两重意思,第一,阿罗那识也就是阿赖耶识是一切烦恼根本,是虚妄之根。第二,肯定了本文舍染得净证圣道的宗旨。但还有经文提到阿赖耶识“体净无垢”,如《大乘密严经》中“一切众生阿赖耶识,本来而有,圆满清净,出过于世,同于涅槃”。联系上下颂文,即阿赖耶识虽与染净种子同在,但好似莲花出淤泥而不染,能够保持“性恒明洁”,只要通过修行,剔除妄心,清净的本性就能够显现。除了以上两种纯妄心和纯净心的分类,还有染净合体的意见。《大乘义章》卷三中提到“佛性真心与无明地合为本识,名阿梨耶”,即阿赖耶识是真妄合体,相互依持。对于阿赖耶识本性是妄染还是性净这个问题,袁经文教授在《现象学与唯识学阿赖耶识的堪比度》中比较支持阿赖耶识属于真妄合体范畴这个观点。袁教授认为阿赖耶识有两个层面的含义,第一层面作为世间法的阿赖耶识与前七识杂染生杂染世间法。种子又被杂染法熏习,故而有染性。但第二层面阿赖耶识作为出世间法,有恒常不变的体性,这个是无漏法,有清净本性。陈兵教授也比较倾向这个观点,认为经文虽然众多,文意稍有偏差,但是阿赖耶识是真妄的合体比较合理。在笔者看来,众生的阿赖耶识不是天生就被染污的,主要是因为作业受报作用才导致杂染。阿赖耶识就像仓库一样存储种子,因其无覆无记的特点,无论是染法还是净法来,都是将二者同等进行储存。所以不难发现,对于阿赖耶识的染净来讲,作业受报为其最终结局,并不是它本体或染或净。凡夫众生的阿赖耶识里,染法种子储存数量巨大,所以从一切法来看,全部受染;对于阿赖耶识染法种子出处进行考量,终究也是依他缘起,非其本来面目。正是因为业果报应,说明了阿赖耶识去染得净的可能,又因为阿赖耶识包罗了所有的杂染种子和清净种子,更显出我们去染存净、转凡成圣的必要。

为何说阿赖耶识能够变现世间法?由此识是有情世间生起根本,能生诸根、根所依处及转识等故;亦是器世间生起根本,由能生起器世间故;亦是有情互起根本,一切有情、相望互为增上缘故。因为阿赖耶能够决定有情众生的感知和意识,故而常说阿赖耶识是众生被烦恼障和所知障困惑的烦恼源头。因为有阿赖耶识,有情众生的身心和所依止世界才得以出现,只是众生被无明所扰,并不知晓根身器界都是阿赖耶识变现的实相,在污染的末那识的参与之下,生出了有漏之善恶心,造有漏的善恶果,恶果储存在阿赖耶识处,再引起三界六道的生命型态以及感知形式,将各种苦果尝遍。《佛性论》卷三中就提到阿梨耶(即阿赖耶识)属于“是生死本”,能生诸见、烦恼、业、果报这些“末”。

同样,阿赖耶识是杂染法的起因,也是清净法的根本。众生只有以无漏种子为因,寻求自净其心的解脱之道,以清净智慧造无漏业,增长无漏种子,直到心识完全清净,也就能成就佛果。如《显扬圣教论》所说,依心可以见真如,也只有依心才能断灭烦恼。

(二)七识:染净缘起的机理

阿赖耶识虽然是变现万法的根本,但不是唯一的染净导因,这与哲学上的“一元决定论”不同,阿赖耶识需要和七识协同作用,才能产生世间诸法。八识功能虽有差别,但是不影响他们无染无净又可染可净的共性,毕竟心所法才是污染的根源所在,不能说自我思想的末那识是绝对污染的,也不能说其他识是绝对清净的。深入考察此八识,第八阿赖耶识仅仅和作意这五遍行心所对应俱起,所以说第八识属于无记;前五识和意识中的某一识生起,能够通染心所、净心所或者无记心所,所以前六识是不必然与染心所俱起的;末那识就完全不一样了,当末那识生起,四种染心所必定与之俱起。这四种现象分别为我执、我爱、我慢、我痴(也就是通常所说的无明)。当染心所和末那识俱起,则末那识受染。末那识受染,还染于意识和前五识,就直接导致了作为种子的阿赖耶识受染。

由此可见,八识除了功能有别不存在自性染净。仅仅是因为末那识和四种染心所同时俱起,导致了第七识受染,第七识受染导致了诸识受染,所以凡夫众生位观一切法均被染。

当末那识执阿赖耶识的见分为实我时,与之相对的四种染心所同时俱起,第七识便染;当末那识停止执第八识见分为实我,那么见分就是见分,无我无我所,平等智生起,第七识便净了,同时也称作平等性智。第七末那识和第六意识二识是离得最近的,第六识依的根便是第七识,也就是意根,所以他们两个一染俱染,一净全净。故慧能大师说“六七因中转”。对于前五识以及第八识,没有必要过分在意,第六第七识在因位中转染成净的话,那么前五识还有第八识自然会果上得转,六祖称之“五八果上圆”。

以手机为例。眼前所见是眼识,所以我知道什么是手机,这属于意识范畴;接下来才能清楚这就是我自己的手机,即便没有脱离意识,还是能够察觉出末那识已参与其中。眼前所见,无从谈起善恶染净;即便意识上已经认识到是手机这一事物,也存在无明参与,但善恶染净还是没有的。不过,一旦知道这是自己的手机,就会有善恶染净的运作了。对自己手机的过分喜爱,是贪;如果手机坏了难过觉得可惜,是痴;假如别人弄坏了我的手机,我会恼怒会生气,这就是嗔了;如果发现这手机是别人的手机,以上的貪、痴、嗔就都不见了。这就是末那识和四种染心所的染净机理。

末那识执着阿赖耶识的见分为实我,本来无善无恶,仅仅是认识层面的一个错误,即便有障于见道,但究其本身来讲,谈不上善恶,所以唯识宗说第七末那识属于有覆无记性。但如此执我之后,四种染心所同时与之俱起,从此就有了善恶染净可說。

意识能够分别万法,认为所有都存在真实的自体,这属于无明;末那识执着第八识见分为实我,同样属于无明。无明非善非恶,属于无记范畴,也就是不能用善恶来评断无明。就比如有的人不知道电线带电,所以导致了触电身亡,这只能说他认识不够,但是不能把欠缺认识的状态评判为恶。无明虽没有善恶性,但是因为有无明,才衍生了善恶染净诸法出现。为了杜绝恶法,我们就要弥补无明的智慧不足,对世间法有正解,转识成智。

四、《成唯识论》舍染得净的方法

唯识学提出“识”是变现世间法的根本,又构建了理想的清净法界,但是仅仅停留在认识论层面还无法解脱生死。我们需明白何以染,何以净,舍染得净方法论——转依又是什么。

(一)染法

《识论》卷三曰:“杂染法者,谓苦、集谛,即所能趣生及业惑。” 有情众生能够领会到的法全部为无明或者为无明所生,所以全部都是染法。

其实人本来面目清净,并不存在烦恼罪业一说,为什么出现了烦恼罪业呢?因为“但以无明而熏习故,则有染相”。假如在真如平等法界内产生妄念,一旦妄念启动,没有进行及时修正和对治的话,就会接二连三地出现相应作用。白天待人处事以及夜晚做梦,在人内心总是在想:我们不一样。在每一次的生命流转中我们都认为生命之间是对立的,这就是“我执”的现象。在这种情况下,烦恼业力增长较快,快到来不及对治还灭,此为首个染法的熏习因缘。

阿赖耶识和诸杂染法互为因果,此有二重因果关系,是法相唯识赖耶缘起的核心部分,也是染法的成因。由《阿毗达磨大乘经》“诸法于识藏,识于法亦尔,更互为果性,亦常为因性” 可以看到赖耶和诸法互为因缘的影子。对于此问题,《摄大乘论本》卷二里给出了具体解释:“复何缘故,此识说名阿赖耶识?一切有生杂染品法,于此摄藏为果性故。又即此识,于彼摄藏为因性故,是故说名阿赖耶识。” 凭借阿赖耶识所执持的种子,使现行的杂染品法得以生起。从这一层面来看,阿赖耶识便为杂染法存在的因,杂染法也就为果。按唯识理论,心以及心所还有色法全都为阿赖耶识里蕴藏的等流种子借助因缘才生起的,但是对于种子来讲,同样属于本识的相分非余,赖耶可以执持杂染诸法习气的种子识,因此从因性的种子以及诸杂染法现行分析,赖耶便为因,杂染便为果。此为首重因果。同时,阿赖耶识也可以受现行七转识的熏习,依此角度,所有的杂染法便为因,阿赖耶识便为果。此为二重因果。

立足于阿赖耶识,《识论》继承瑜伽行派的思想,把杂染法分为三类:烦恼杂染、业杂染和果杂染。“烦恼杂染”是所有烦恼之名,可分为见惑和思惑;“业杂染”是此二惑所有的漏业;“果杂染”即业力的异熟果报。也正是因为阿赖耶识执持这些杂染种子,杂染法才在三界、九地反转轮回。

(二)净法

什么是净法?《识论》曰:“清净法者,谓灭、道谛,及所能证涅槃及道。” 也就是远离了善与恶,远离了无记诸凡夫法,同时也远离了所有的烦恼还有无明。

清净法意思是体性本一早就决定,且此决定为清净的,所以讲清净法便为真如,或者真如的熏习。当一念不觉时,真如向阿赖耶识转变,所以对于凡夫位而言,其实真如早已不复存在。我们找的是清净法的真如,那个熏习的真如,法藏大师说,真如其实是本觉的智慧。当由无明熏习妄动时,或导致整个真如转变为阿赖耶识的烦恼,不过其内心里本觉的作用还是继续存在的。这里讲的本觉,也就是真如里所说如实不空,如来藏具足无漏性功德。本觉的功能相续地贮存于阿赖耶识,此功能便为真如。蕅益大师解释真如就是阿赖耶识里存在的无漏种子。此种子的真如名称来源于此功能随顺真如法故,也就是说其本身并不是真如,不过其将引领我们对生死更加厌恶,欣求涅槃。如果其受到起动,借助此功能,将会随顺真如,从而变成真如。凭借阿赖耶识的无漏种子和本身就存在的善根,才能实现生命里首个清净法的熏习。

立足于无漏法,《识论》也将净法归为三类:“诸清净法,亦有三种:世、出世道、断果别故。” “世间清净”是还未有无漏修行,但有漏修行能够暂时压抑现行烦恼;“出世间清净”是无漏修行能够完全覆灭烦恼;“断果清净”是彻底断除烦恼成正觉。

(三)转依

想要清净法,就要懂得如何转依。

无著指出,转依“谓转灭一切障杂染分依他起性故,转得解脱一切障于法自在,转现前清净分依他起性故”。简单地说,就是转变所依。唯识宗将妄染的藏识作为诸法之所依,也就是诸法的本体,因为“依他起”的本体是阿赖耶识,“转依”也就是转变八识之遍计所执自性而依于圆成实自性。

在此,需要解释一下遍计所执性、依他起性和圆成实性三自性的涵义。《识论》卷八是这样定义遍计所执性的:“周遍计度,故名遍计,品类众多,说为彼彼。谓能遍计,虚妄分别。即由彼彼虚妄分别遍计种种起所遍计物,谓所妄执蕴、处、界等,若法若我,自性差别。此所妄计自性差别,总名遍计所执自性。” 即凡夫所有的普遍观察都是误将眼前的世界执为实有。玄奘大师在《显扬圣教论》中进一步解释为“遍及所执自性者,谓依名言,假立自性。为欲随顺世间言说故”。换言之,凡夫眼前的真实世界只是能诠名言和意义的世界,并非真正的客观世界。圆成实性是抛弃我执法执之后所显的圆满成就:“二空所显圆满成就诸法实性,名圆成实。显此遍常,体非虚谬。” 圆成实性就是“唯识实性”,能够体悟也就能领悟到六种无为法,也就是真如。如果说遍计所执是“无”,圆成实性是“实有”,那么依他起性就是“幻有”。依他起性是“圆成实”和“遍计所执”之中的桥梁,也是三自性概念的中心。《成论》解释“众缘所生心、心所体及相、见分,有漏、无漏,皆依他起,依他众缘而得起故”。依他起是依因缘而生,自然非实,从胜义谛来看就是“幻有”,但是从世俗谛来看,还是有“实有”法相。“此即于彼依他起上常远离前遍计所执,二空所显真如为性。” 这就是说,如果能在依他起性上剔除二空,远离遍计所执,便能成就圆成实性,成就真如。通过依他起性,便能完成心体(阿赖耶识)理体(清净法界,真如)的转变,也就是转依。

想要转依,就要理解“依”的内涵,“依”的内涵主要为两种,首先便为真如,也称作迷悟依。众生迷真如,沉沦生死,流转恶道;诸佛菩萨领悟到了这种真如,便成就了三身四智。转依即代表转舍依真如所起的迷执,转得依真如所显的清净涅槃。在转依中,其实依实代表真如,所以转舍依真如所起的迷执就是经常讲的转依。这里的迷执便为遍计所执,存在遍计所执便意味着存在生死,由生死上转舍,转得依真如所显的不生不灭的涅槃相,继而此依便为转生死为涅槃,其体即为真如,可以称作所显得。如何是所显得?真如本来就有,并不是因缘而生。因为存在遍计所执,因为颠倒梦想,所以真如受到了遮蔽;当智慧生起,颠倒梦想由此照破,那么真如得以显起。而后,生死相将不复存在,涅槃相随即出现。

首个转依的重要性所在是转生死为涅槃,另一個转依的重要性就是要转八识成四智。众生依八识,有漏心以及心所。对于凡夫,八识就是主体,当有漏的八识和它相应的心所转化成无漏的智慧,称作所生得。佛依的是四智和四智相应心品,虽然四智相应心品为有为法,但属于无漏有为法,凭借菩提种子而生,因此称之为所生得。转识成智与涅槃存在一定的差异,涅槃属于所显得,而转识成智是转烦恼为菩提,称之为所生得。成佛存在两种果,分别是菩提果和涅槃果。《摄大乘论》中说的“彼果断”,代表的便是无住涅槃,是涅槃果;“彼果智”,代表的便是四智相应心品以及三身,就是菩提果。正是因为有有漏法的种子,所以阿赖耶识为阿赖耶识,当染法的阿赖耶识没有了,净法的阿赖耶识便称为无垢识。《摄大乘论》说“大圆无垢同时发”,大圆镜智和无垢识会同时升起。大圆镜智是无漏智慧,当大圆镜智升起时有两个意义:首先自受用身和报身为大圆镜智所现;其次,法身借助大圆镜智实证。以上便是转依的重要性也是转依的意义。

慧海大师认为转依非常精妙:“一障种子和涅槃菩提,同时都是藏在赖耶识中的,但二障一除,便现出了涅槃与菩提,在一断一证之间,到底安个什么名字才恰当呢,那就是转依,故转依之为义,真是妙到不可言喻。一方面显示菩提涅槃无始本具,不是从断障之后,从无的方面而生出的;另一方面,显示转舍转得,只是两种子易位,因烦恼不是固体之物,须智力来断,而智一生起,障即灭尽,两法同时,一生一灭。盖唯识不许一识上同一刹那有相违的二性存在,有此便无彼,有彼便无此也。唯识殊胜微妙的思想,转依也是一种。”

五、《成唯识论》的清净境界

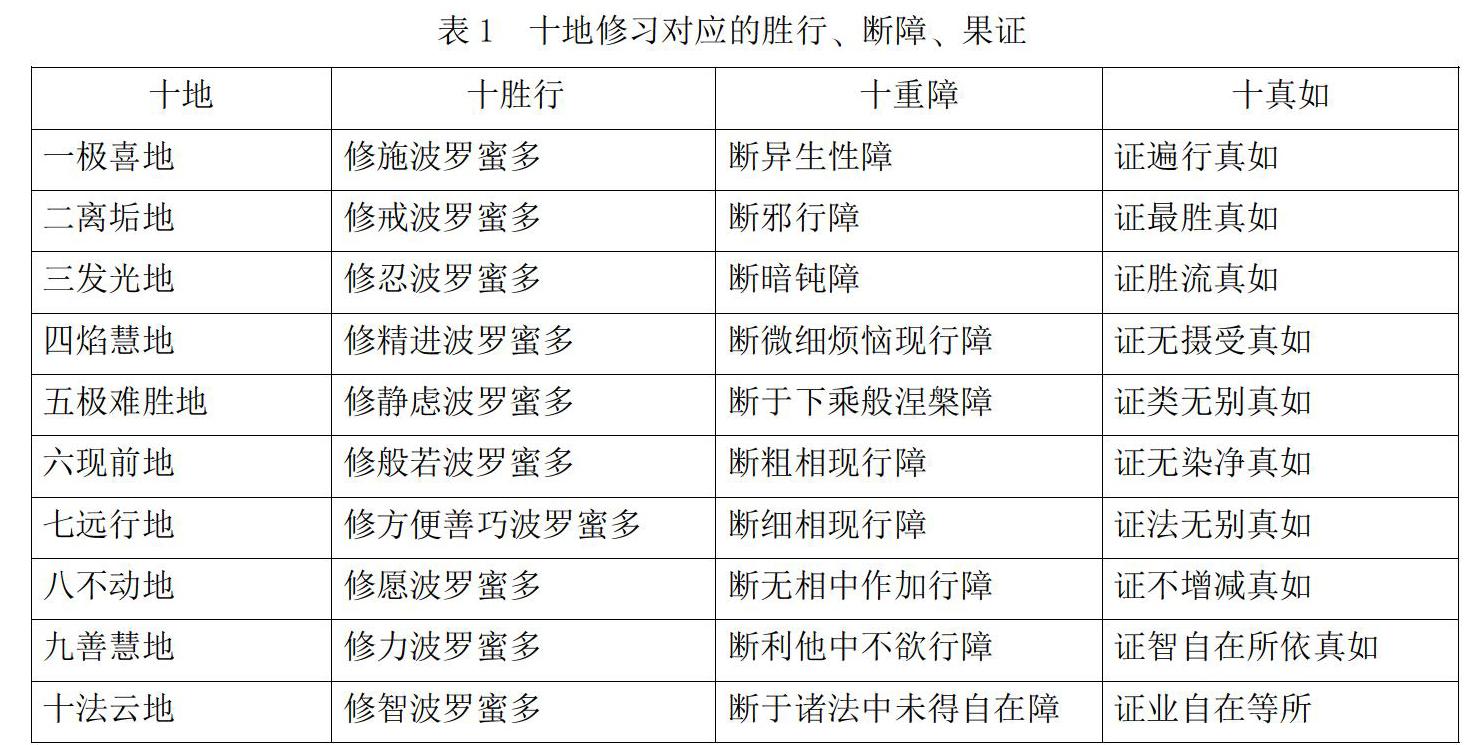

明理是为修行,同时也只有通过严格而持久的修行,才能证得唯识之理。在修行之路上,唯识用“修道五位”贯穿始终,分别是发心资粮位、加工用行加行位、真见道通达位,以及修习位和究竟位。如果说资粮位、加行位和通达位是为了修行以明道,那么明道之后进入修习位和究竟位就能断十重障、证十真如,转烦恼得大涅槃,进清净法界,成就如来三身四智,具足无量功德。

(一)真如

修习位是为了能够修得圆满佛果继续修行的阶段,在此阶段要做的就是修十胜行、断十重障、证十真如。跟通达位一样,到了修习位依然还是修习无分别智,因为到达此阶段的菩萨对于无分别智把握深浅有别,虽然真如性实没有区别,但还是依据胜德假立十种真如。十地可以说是菩萨到修习位修行的十个阶段,十地要做的是“数修习无分别智”,以断俱生二障。真如是最后的果,而我们需要具备的条件就是一一对应的胜行和断障功夫。如表1所示。

在此需要补充一下,还有第十一地,“永断最极微细烦恼及所知障,无著无碍,于一切种所知境界现正等觉,故第十一说名佛地”。佛地也就是究竟位。第十一重障“俱生微所知障,及有任运烦恼障种”,第十一地已到佛地,在此我们不多加阐述。

以第一极喜地为例。住极喜地,“初获圣性,具证二空,能益自他,生大喜”;修施波罗蜜多:“施有三种,谓财施、无畏施、法施”;断异生性障:“谓二障中分别起者,依彼种立异生性故”;证遍行真如:“谓此真如,二空所显,无有一法而不再故。” 十胜行配十地可以说是唯识的首创,但是在笔者看来,这十个阶段或者说是十个步骤,是佛陀给我们证得真如的方法论。我们要证十真如,首先要断障,“初地是断分别所知障,包括其现行、种子和粗重;二地以上每一地都断一部分俱生所知障的现行、种子和粗重,直至金刚道。至于烦恼障,则分别烦恼障在见道位断;俱生烦恼障,每地都断其现行和粗重(第八地彻底断除现行),但每地都不断其种子,而是保留其种子以作入世度众生之需,直到金刚道将成佛时顿时断除”。还要十种修行:布施、持戒、忍辱、勤奋精进、静虑(禅定)、智慧(我空分别慧、法空分别慧、我法俱空分别慧)、方便善巧、求菩提的愿、慧力定力和受用发智。菩萨行至十地,能刻苦修习十种胜行,扫除十重障,便能正见十真如。

真如代表了佛教最高真理。“真谓真实,显非虚妄;如谓如常,表无变易。谓此真实,于一切位常如其性,故曰真如。” 真如的意思简单地说就是真实得如其本来面目,称得上“心行处灭,言语道断”,超越了所有言诠意表,是一切法唯识里的实相。世亲菩萨确立八识后,在其论著里对第八识和前七识进行比较,显现很多区别。其中之一便是第八识并不会随着七识的覆灭而灭。第八识的灭与否仅仅是根据人的生死而定,人的寿、暖灭了,那么第八识就灭掉了。在这里所讲的是第八识的种子。等到修行者到达十地,内部贮藏的种子由于异常的活跃而出现如幻三昧境界,但利根菩萨对这种情况,能够如实见,如实知,心不动摇。上述所讲的种种生灭情形,便为变易生灭。愚夫妄想能够相续,但是对于圣者而言,他们将会于这种生灭里证得无生灭的无上大涅槃。

(二)转依位

即便初地中已经达一切,能够得到证行,但还是没有圆满。为了达到圆满,建立了与十地相对应的十真如。如是菩萨在十地,对于十种胜行刻苦修习,扫除十重障,证得十真如,那么二转依就能证得。

转依,可以说是真如脱离了污染相,玄奘大师称之为“新生的清净”。《识论》曰:“由数修习无分别智,断本识中二障粗重,故能转灭依如生死及能转证依如涅槃。此即真如离杂染性,如虽性净而相杂染,故离染时假说新净。即此新净说为转依,修习位中断障证得。” 到达十地的修习菩萨依然不停修习无分别智,排除二粗重,即可转依。

转依可以按照四个层面来分析。其一,能转道,即能转舍烦恼,断二知障转的智体。其二,承担转依的主体,即所藏种子的阿赖耶识和真如。其三,转舍掉二知障和有漏种子。其四,上文提到过的所转得“大菩提”“大涅槃”。

何谓无分别智?无分别智是出世间智慧,因为在三昧中断了世间,跳出三界,就说是出世间。能取、所取,六种根本烦恼,是世间有情的根本,只有到了修习位的菩萨能断除二障粗重,所以这修习位独得出世间的名。或者说,出世间这个名,依两个条件建立,一是本体无漏,二是证得真如。这无分别智具足这里说的两个条件,独名出世间智。

依即是所依,也就是唯识三自性里依他起自性,属于染法和净法的所依。染代表虛妄状态下的遍计所执自性,净代表的是真实的圆成实自性,转代表二分转舍转得。那么如何舍?如何转得?必得重复地修习无分别智,有效地对本识里的二障粗重进行断除,才可以转舍依他起自性上遍计所执的虚妄相分,并且依据依他起的相分转得圆成实自性。转舍烦恼障证得大菩提,即由转舍所知障证得无上正等正觉,所以要成立唯识实性。简要地讲,主要是基于想要化度有情众生这一前提,才证得此二种转依果。依代表的就是唯识真如。唯识真如本就属于生灭的所依,同时也是涅槃所依。清净时,由于藏识种子比较活跃导致了如幻三昧境界,对于这些如幻影像,心不为其动摇,全部影像都如实知如实见,此种便为真如,也就是本来面目。但通常愚夫并不清楚此为真如,因此出现了颠倒妄想,正是由于这种原因落进了生死轮回,受生死苦。

圣者能够远离颠倒梦想,并且认识到愚夫是因为妄想而错失真如,致生死轮转不得涅槃;只有通过对无分别智的反复修习,打破二障粗重,将愚夫如妄的生死依转灭,由此转依成真如从而证得涅槃。此便为真如性,没有杂染的参与。此种真如性讲的是见分清净,但是相分则为杂染。因此当出现见分离杂染时,可以看做是新净,将此新净当作转依。于修习位里,能断二障粗重,即能证得转依。

对于转依过程,玄奘大师的《成唯识论》和真谛的《转识论》存在差别。玄奘大师提倡的转依是:“所谓转依,即依他起性,与杂染法为所依故。染谓虚妄遍计所执,净谓真实圆成实性。转谓二分转舍转的。由数修习无分别智,断本识中二障粗重。故能转舍依他起上遍计所执,及能转得依他起性中的圆成实性。” 从因果关系上来看,转依是要不断增长无漏种子,证得大圆镜智,从而消除因缘和合的有漏种子,抵消自身污染,完成转依。《转识论》则认为,真实性绝对纯净,是不会被污染的,转依是因缘和合的阿赖耶识有漏种子被非因缘和合的阿摩罗识(无垢识)无漏种子所取代的过程。对于此两种态度,笔者更愿意接受《转识论》的意见。转依可以说是转变有漏识成无漏智的过程。真谛的意见更接近有因才有果,玄奘大师有本末倒置之嫌。

(三)涅

转依所得显现的就是大涅槃。唯识学派就以涅槃是依真如离障而施设的,即是说,真如离障,即施设涅槃,亦即“涅槃即是真如体上障永灭义,由无漏慧简择谛理,断诸杂染而证得故,亦名择灭。如是择灭于真如上假施设有,无别实物,至究竟位,说名涅槃,无所趣故,无臭秽故,离编织故,离稠林故,名为涅槃”。

涅槃共计分成四种,首先是自性涅槃。自性涅槃就是一切法基于因缘而生,所以其不存在实体,进而本性空寂,导致其自性的无生无灭,此便为涅槃,也是法性真如。法性,本来如是。所以自性涅槃并不为修所得。借助修所得的涅槃存在以下几种:第一,有余依涅槃;第二,无余依涅槃;第三,无住涅槃。释迦佛,其于菩提树下成正觉时,便早已证得不生不死以及永远解脱此境界,此为有余依涅槃,不过其一生的有漏之身仍然没有消失,称作有余依,其境界早已达到了涅槃境界。一旦有漏之身灭掉,将会彻底享受不生不灭和安乐以及解脱的涅槃境界,此为无余依涅槃。如释迦佛在双林树下入涅槃便为无余依涅槃。不过,即便佛具有自性涅槃还有有余依涅槃以及无余依涅槃,但最重要的当属无住涅槃,即不住生死的涅槃。因其了知生死本性空,生灭本性空,即便佛于世间度众生,就其生命来讲,并未动,因此称其为不住生死的无住涅槃。于佛而言,存在四类不同的涅槃,于声闻以及独觉来说主要是除了无住涅槃外的三种涅槃。但对于凡夫来讲,仅仅存在自性涅槃,虽然众生本性上都有,却无法证得,因为智慧没有得以显现,所以此自性涅槃并不会显露,也无法受用。

本章开头所讲的于十地中,数修无分别智,断障可证真如的过程可以说是菩萨得大菩提的过程,也可以说是菩萨证大涅槃的过程,虽然两者是相辅相成的关系,但是值得注意的是,只有获菩提才能证涅槃。唯识讲一切不外乎于识,我们之所以没有觉悟就是因为心识被妄执所染,所以我们只有转有漏的心识为无漏的智慧,才能获菩提,证涅槃。

(四)四智

唯识讲“万法唯识”,从心识的角度来讲,世间法无非前五识、意识、末那识和异熟识,只有转有漏识为无漏智才可证得大菩提。

世亲菩萨在《摄大乘论释》中是这么说的:“由转阿赖耶识等八事识蕴得大圆镜智等四种妙智,如数次第或随所应。当知此中转阿赖耶识故得大圆镜智,虽所识境不现在前而能不忘不限时处,于一切境常不愚迷,无分别行能起受用佛智影像。转染污末那故得平等性智,初现观时,先已证得,于修道位转复清净,由此安住无住涅槃,大慈大悲恒与相应,能随所乐现佛影像。转意识故,得妙观察智,具足一切陀罗尼门三摩地门,犹如宝藏,于大会中能现一切自在作用,能断诸疑,能雨法雨。转五识故得成所作智,普于十方一切世界,能现变化从睹史多天宫而没乃至涅槃,能现住持一切有情利乐事故。” 如表2所示:

表2 转识成智的阶段与侧重

依照佛教理论看,如果能拥有以上“四智”,将可以对所有认识对象有绝对真理性把握。这些无漏的智慧,对生命走向具有引导性作用,可以使生命更加清净无染。

1. 妙观察智:观察圆明照大千

“妙观察智”是被染污的第六意识经过见道位的净化而得来的。在尚未净化时,染污的第六识主要承担的是综合判断和思维推理,净化后就转为“妙观察智”。从功能看,“妙观察智”与净化前的第六识之间有一定的相承联系。转现而生的“妙观察智”同样具有污染第六意识的综合协调功能,不过也存在一定的差异性。主要表现在,在净化前,第六意识以染污作为主体,但是通过净化而获得的“妙观察智”,则将正念无著分别作为主体。清净无染状态下的“妙观察智”的智慧和妙用从下述两种角度反映:

首先,善观诸法且可以自相共相,即在认识世间万法情形下,能够抛开概念和语言的影响,可以对世间万物实际状况进行把控,这就是比较擅长观“自相”;此智慧拥有“落叶知秋”的敏锐,可以把某一件事物道理进行普遍性应用,这便是善观“共相”。其次,善于进行说法度众。对于染污的第六意识而言,面对有情众生时,很难察觉有情众生的差异化根性而用較合适的方法进行接引。但是,智慧功能经过净化阶段成功转化后,观察细致,针对众生的根性都可以善知善解,善化善说,教授如理,教诫适当。于唯识学里,这属于通过引领众生入智慧之门来谋求真实功德,属于一种高超的智慧。

正是基于此智慧“善观诸法自相共相”的用处,所以将它叫作“妙观察智”。

2. 平等性智:如来现起他受用

被染污的第七末那识净化得到的“平等性智”,可以展示大乘菩萨道“大智大悲”这一妙用。它的“平等性智”在究竟位成佛阶段获得圆满成就之后,除了自己得益于集聚福德智慧资粮所成就的真实功德之外,基于此智慧功德观照,使得悲愿顿生,体现出了和“自受用身”相近的清净智慧之身。此等胜用便可以同十地菩萨分享法乐功德,能够进行答疑解惑,使修行中遇到的障碍得以铲除,达到得佛智的目的,获得最终圆满佛果。

3. 成所作智:三类分身息苦轮

当诸佛如来成功圆满成就之后,其身会去往无上法乐境界。不过,诸佛如来凭借他的智慧力,能够洞察到有情众生的过患和苦果,在悲愿力的驱动下,会拒绝自享其乐,而关怀众生所遇到的苦患。前五识净化而来的“成所作智”,包含“息苦轮”全部的功用,也就是佛教给予的理性状态。作为诸佛如来,他会提供各种各样的方便,救度大众脱离苦难。面对不同有情众生时佛陀化现起可以让他们所接受的相应境界,给他们开解;在这时间里,或是人身,或为菩萨身,或者为三恶道里随便的一类身相——皆为化现的身相,主要是诸佛如来度化众生摆脱生活之苦时用的善巧之法。诸佛如来的各种化现主要借助“成所作智”的“三类分身息苦轮”这一功用进行。

4. 大圆镜智:普照十方尘刹中

阿赖耶识净化后转化成“大圆镜智”,在没有杂染的智慧力引导下,破除了污染分别的束缚,此时处于一种清净无染的状态。在这种情况下,大圆镜智主要具有两种功用,首先就是能生,它所贮存的无漏清净种子,可以在自种上生现起自身可以受用的身土,使其清净而又庄严;其次为能现,无漏种子借助悲愿力步步引导,可以展示其受用身,能够带领不同阶段和根性的有情众生到达圆满成就时的功德境界。有情众生展现不一样的身土的同时,众生的身心世界在无漏净智中也现起不一样的影像,能够给诸佛如来提供更多的契机说法,从而实现度化众生这一伟大目标。对于获得圆满成就的诸佛如来生现起的各类身土而言,全部为无漏净智上拥有的影像,并不是真实存在。以此为喻把第八识净化后成就的无漏智命名为“大圆镜智”。

由此可以发现,到达究竟圆满的佛地果位其实不是“寂然无为”的沉寂状态,而是借助智慧和悲愿的动力,在十方世界普遍存在,进而普化无量无边有情众生。以佛教本身固有的慈悲立场以及信念来看,这才得以显示佛教追崇的佛陀“成佛为度生”以及“度生才成佛”这一类愿望。

(五)三身

在佛教,有所成就的觉悟者往往包含“法身、报身、化身”这三身。法身是体性,自性清净,是功德之身。除了法身,报身和化身都具有度生的功能。报身也叫“受用身”,是“自受用身”和“他受用身”的总和。自受用身修无边真实功德,他受用身是由平等性智变现的微妙清净的功德身。“化身”是佛陀为救度众生的方便善巧。此三身涵盖佛的全部形态;在唯识学中,三身就是经常讲的四智,他们之间表里不二。《识论》中说道,三身是被四智所摄,四智便为三身的体性,四智殊胜的所有身各自存在,就好比自性身一样,其不仅仅为大圆镜智,同样属于平等性智以及妙观察智,同样属于成所作智。受用身以及变化身同样是这样。总的来讲,佛智是佛身的内涵,联系密切,都是要净化“八识”转化成就无漏智慧才可以显现。

六、《成唯识论》的价值

(一)理论价值

1. 打破无明见真实

从认识论的角度来讲,佛教一直认为众生苦是因为我们没有看见这个世界的真实。唯识学建立以“识”为本原的理论构架,想要做的第一件事,就是打破无明见真实。首先解决的就是对物质世界的认识。

在唯识学中,物质现象有两种不同的情形存在于识的相分里,分别是阿赖耶识的相分中和五识(也包括了意识中具有的五俱意识)的相分中。第八识的相分就是经常讲的物质世界,五识的相分属于认识对象的物质现象。

物质世界的存在,从唯识学角度看,大多被看成是众生各自变现,其具有两种方式,分别为自变,还有由共相种子变现。自变遵守“自变自受用”的原则变现;共相种子变现是为了解决我们好似一个世界的问题。阿赖耶识单单变现出色声香味触实法,只不过生在同一地的众生因因缘和合,具有共业,所以出现了类似山河大地这样的假法。

其次,共业对于共相起决定的作用,但共业又是可变因素。因为众生持续地造新业,共相的变现也就会持续改变。比如,我们众生眼前有一片树林,这是共相。当有人伐树,这就是新业,新业的出现改变了共业,共业再变现共相,所以我们面前看到了被伐过树的树林。如果整片树林都被砍伐,共业一变,树林将彻底失去原有的共相。就好像山河大地抑或为日月星辰这种共相,古代时候看到的和现在看到的肯定不一样,这都是多少代众生业力果报的结果。

以上便是唯识教理从认识论的层面入手对世间法做出的解释,目的就是重构世界的实相。

2. 对现代心理学发展的促进作用

借助心识结构构建出的《成唯识论》同样可以叫做佛教心理学,但是它的内容涵盖范围比较广,是一门涉猎较多的心理学。从唯识论的立场来看,阿赖耶识属于变现认识结构的基础,能够影响人类认知以及情感和行动。此外,其八识理论架构也颇具特色。客观地说,这种对心理现象发生机制的解释并非一无是处,事实上,研究分析阿赖耶识及其影响机制,有可能为现代心理学研究者们提供一种理解人类认知心理及其变化的有益思路。例如西方著名心理学家的荣格,他开创的精神分析学就深受中国文化的影响,特别是借鉴了唯识思想。从理论上说,如果能够善用唯识心理学,剔除其中唯心立场下的错误结论和宗教表达,择取其对于人类精神层面问题的分析构架,或者能够帮助我们更为深入地认识和解释人类复杂的心理现象。

(二)文化价值

作为一种文化,宗教对于其信仰者来说具有重要意义。对于佛教徒而言,唯识学是相对全面的解释之学,不理解唯识学就相当于不清楚如何修证佛法。修行实践佛法,研究唯识学,研究如何舍染得净是最为直接的修习方法。同时,宗教提供了一种安顿生命、劝导向善的精神路径,具有一定的文化功能。

1. 唯识学强调破除虚妄,正见痛苦

唯识学家考察了人类心识的深层意义,并将其展现出来。在唯识生命观中,末那识错误地把阿赖耶的见分执为实我,从而产生了对生命的固执和眷恋。正因如此生命中出现了各种病态的现象,例如烦躁、焦虑,这些现象在佛学术语中就是“苦”。因为我执,把认识主体带上了以自我为中心的路,而人具有社会性,一旦我执就很容易自私自利,必定和这个世界有争执,幸福感就会下降。唯识学认为,去除八识的阻碍,就能显现出最清净最完整的生命现象,就能更好地看到这个世界的真实,从而解脱痛苦。慧能大师也认为,很多我们感受到的生命之中的痛苦本质上都是心识变现所引发的现象,“所谓邪迷心,诳妄心,不善心,嫉妒心,恶毒心,如是等心,尽是众生”。摆脱像这样的障碍实际上就是在改变我们自己的生命状态,就是要“舍染得净”、“转识成智”。

2. 唯识学劝导人们修养心性、去恶从善

阿赖耶识中的种子,是万法的生因。这就是告诉人们在日常生活中,要关注自己身口意的行为。若凡夫一个妄念升起没有及时对治和修正,种子生现行造恶业,现行再熏成新的杂染种子寄存在身心之中,如此循环,恶业再影响人们来世的认识能力,生命必定堕入无尽的苦痛轮回。唯识学要求每个认识主体都对自己的行为负责,绝不能存在侥幸心理。恶果可能不会立即显现,但是终有一日会以积累的形式自食其果。同理,一个遍行善事的人,善果也在积累,总有一日会变成福报。事实上,虽然不是所有人都相信佛教的业报轮回,但是一个常做好事的人和一个坏事干尽的人在社会得到的认可和待遇还是天差地别的。

在劝人向善这个方面,太虚大师从人性的角度指出,人生进善的前提在于对人性有一清楚明确的理性认识。他将人性分为“纯善性”和“杂染性”。因为人有不善恶劣之性,所以有去除我执、清除杂染的对治必要性;因为人有求知创作之性,所以有引发正觉,“创显真如”的修正的可能性。大师甚至将人性的修正改造过程分为七个步骤:

(1)“善用求知性”,理解和学习人的“纯善行”并以此为信仰;

(2)“善用创作性”,勇敢地做善业;

(3)集中人的善行和理解力,对治末那识的“自我思量”;

(4)积高善行,激发阿赖耶识清净无漏种子生现行,引发人的正等正觉性;

(5)突破我执,创显原本的真如性;

(6)清除我执留下的习气,对治第八识中的杂染种子;

(7)徹底清除第八识中的杂染种子,清净污染的纯善真如便能圆满显现 。

佛语有云,诸恶莫作,众善奉行。太虚大师依照唯识学理论提出的修养心性从善去恶的修正手册,目的是引导人们从精神层面净化心灵,完善人格,提高生命质量,从而获得幸福感。

七、结语

美国本土第一位哲学家、心理学家威廉·詹姆斯曾说过,宗教鲜活的本质在于,对于存在一种未知(我们没见到的)秩序的信念并且相信当我们修正我们的行为与这种秩序相协调时,能达到至善。这里所说的秩序是指事物运行的真实规律,是关于现实的真相,关于人类的本质,关于我们自己的本质。从宗教的立场来说,正是因为人类的心智存在一些预设的扭曲和错觉,使我们无法清楚地看到世界本来的面目。佛教所说的善就是根据这种通常被隐藏的世界的真相来修正自己,从而协调人们的内心与现实之间的矛盾,它讲明了它所认为的关于真相的真理,告诉人们应该怎么做才可以让自己的生命与那种实相相应。

作为一种文化立场,唯识学认为“万法唯识”,将识作为一切生命体的本源,认为八识在变现诸法时有“善”、“恶”、“无记”三种伦理价值取向,当因缘和合于不同的环境和条件,就产生了染污和清净的生命。因此“八识”是否清净决定了生命的境界和质量。当生命被染污的八识主导,必然陷入染污的有漏生命世界;相反,如果生命能以清净无著的智慧为主导,使“识”用趋向清净明朗,就能转识成智,最终成就清净无染的理想境界。

必须注意的是,佛教理论虽然具有其自身严密的逻辑体系,呈现出精深的哲学思辩,具有一定的理论价值,但是其根本立场是唯心的,这决定了其对世界包括生命的认识和解释在起点上就是错误的。尽管从文化功能的角度,它对于安顿人心、劝导向善具有一定的积极意义,但是这种积极价值也是有限的。我们既需要运用马克思主义的立场观点和方法揭示其宗教的虚幻本质,也需要有针对性地剖析其有限的积极意义的文化功能,建构一种更为科学的解释模式,引导人们正确认识世界与生命、社会与个体之间的辩证关系,合理地修正生命意识与社会观念,不断提高自身的精神境界,促进个体与社会之间的真正和谐关系的建立。

注释:

① 耶舍、竺佛念译:《长阿含经》卷第六,《大正藏》第1册,佛陀教育基金会,第38页。

② 太虚:《生活与生死》,《人间关怀》,中央广播电视出版社1998年版,第119页。

③ 王路平:《夏同龢与唯识学》,《贵州大学学报》(社会科学版)2015年第6期。

④ 无种性又称一阐提种性,即此类众生不具有三乘无漏种子,不能修成三乘果位,不能入涅槃。

⑤ 陆扬:《死亡美学》,北京大学出版社2007年版,第200页。

⑥ 护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第一,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第1、1页。

⑦ 大乘普光:《大乘百法明门论疏》卷上,《大正藏》第44册,佛陀教育基金会,第53页。

⑧ 赖永海:《中国佛教通史》第6卷,江苏人民出版社2010年版,第488、550页。

⑨ 参考护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第二,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第10页。

⑩ 窥基:《成唯识论述记》卷第五,《大正藏》第43册,佛陀教育基金会,第407页。

林国良:《成唯识论直解》,复旦大学出版社2000年版,第640、685—686页。

护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第十,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第55页。

亲光等菩萨造,玄奘译:《佛地经论》卷第三,《大正藏》第26册,佛陀教育基金会,第302页。

慈怡《佛光大辞典》第7册,第6697页;吴汝钧《佛教大辞典》,第555页;陈兵《新编佛教辞典》,第51页;丁福保《佛学大辞典》下册,第2857—2859页;《实用佛学辞典》,第1854—1857页。

袁经文:《唯识学八识结构及其奥义演绎(上)》,《法音论坛》2012年第7期。

高明:《〈成唯识论〉探微》,中央民族大学2013年睡到。

冯达庵:《佛法要论》上册,宗教文化出版社2008年版,第352页。

护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第三,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第14页。

真谛译:《决定藏论》,《大正藏》第30册,佛陀教育基金会,第1020页。

日照译:《大乘密严经》,《大正藏》第16册,佛陀教育基金会,第747页。

弥勒菩萨造,玄奘译:《瑜伽师地论》卷第五十一,《大正藏》第30册,佛陀教育基金会,第581页。

吉村诚,张文良:《唐朝初期的唯识学派与佛性论争》,《宗教研究》2010年第00期。

真谛译:《大乘起信论》,《大正藏》第32册,佛陀教育基金会,第578页。

无著菩萨造,玄奘译:《摄大乘论本》,《大正藏》31册,第135、133、149页。

护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第四,《大正藏》第31册,第18—19、14、19页。

护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第八,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第45、46、46、46、51、51、51、52、54页。

无著菩萨造,玄奘译:《显扬圣教论》卷第六,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第507页。

慧海:《唯识学上转依义》,载张曼涛主编:《唯识思想论集(二)》,大乘文化出版社1978年版,第47页。

玄奘译:《解深密经》卷第四,《大正藏》第16册,佛陀教育基金会,第704页。

护法等菩萨造,玄奘译:《成唯识论》卷第九,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第53、48、51、51页。

[美]蒂安娜·保尔:《中国六世纪的心识哲学——真谛的〈转识论〉》,上海古籍出版社2011年版,第121页。

亲光等菩萨造,玄奘译:《佛地经论》卷第五,《大正藏》第26册,佛陀教育基金会,第312页。

世亲菩萨造,玄奘译:《摄大乘论释》卷第九,《大正藏》第31册,佛陀教育基金会,第438页。

慧能:《六祖大师法宝坛经》卷第一,《大正藏》第48冊,佛陀教育基金会,第354页。

李广良:《心识的力量》,华东师范大学出版社2004年版,第212、214、214—215页。

作者简介:陈琳,湖北大学哲学院,湖北武汉,430062。

(责任编辑 胡 静)