西北地区冬夏季节生猪待宰时间对冷鲜肉品质的影响

李小珍,马再强,雒林通,宋凤梅,王 宁

(1.天水市秦州区畜牧兽医事务服务中心,甘肃天水 741000;2.天水师范学院生物工程与技术学院,甘肃天水 741000;3.天水市益康肉品有限公司,甘肃天水 741000)

近年来,冷鲜猪肉因安全卫生、新鲜美味等优点被我国消费者所喜爱。目前影响冷鲜肉品质的因素很多,宰前应激就是最关键因素之一[1]。据调查,我国几乎所有屠宰场屠宰的生猪要经过禁食、驱赶、混群、摇晃、装卸等过程,必然造成大小不一的应激,引起体内血管扩张,肌肉处于疲劳状态,如果立即屠宰,往往会导致放血不良,肌肉酸度过大,产生PSE 肉,俗称白肌肉[2]。因此,宰前休息是减少应激造成不良症状的有效手段。Brown 等[3]研究发现,生猪运输后休息2~6 h,其生理指标就会恢复到正常水平。Faucitano 等[4]研究发现,如果待宰时间过短,应激就得不到有效缓解,PSE 肉发生的概率就会增加,而待宰时间过长,则会降低胴体质量,增加胴体细菌交叉污染的概率,还会增加DFD 肉(俗称黑干肉)的发生概率。

国家标准《生猪屠宰操作规程》(GB/T 17236—2008)规定,生猪待宰前须停食静养12~24 h。然而该标准规定的待宰时间跨度较大,也未规定不同季节、不同运输条件下的具体静养时间。虽然国内外关于待宰时间对猪肉品质影响的研究较多,但针对我国西北地区温差较大气候运输条件下的系统研究较少,指导作用有限。根据天水市秦州区动物卫生监督所检疫人员对天水市益康肉品有限公司和康晟食品有限公司近年来屠宰生猪检疫结果的统计,发现冬夏季节PSE 肉和DFD 肉的产生率远高于春秋季节。为探究冬夏季节条件下待宰时间对运输生猪宰后冷鲜肉品质的影响,于2019年夏季(8月中旬)和冬季(12月下旬),分别屠宰80 头杜大长三元杂交猪,通过测定10~12 肋间处背最长肌pH、温度以及保水性、剪切力等肉质指标,探究合适的待宰时间,最大程度减少生猪应激,提高冷鲜猪肉品质。

1 材料与方法

1.1 试验设计

选用甘肃省同一猪场年龄、性别和饲养管理条件相同的杜大长三元杂交猪(体质量110 kg±5 kg)80 头。所有猪在运输前已禁食禁水4 h,整个运输过程中,车速控制在40~60 km/h,行驶距离约为280 km,经6 h 左右运输至天水益康肉品有限公司。卸载后,将80 头生猪随机分为4 组,每组20 头,分别驱赶至4 个结构相同的待宰圈。第1 组,不经待宰立即屠宰,其余3 组在待宰圈中分别待宰休息3、6 和12 h 后,头部电击(110 V、2.6 A、3 s)屠宰[5]。4 组屠宰后经悬挂放血、热烫、褪毛、去头、摘除内脏、劈半、修割、燎毛、清洗等工艺后,进入0~4 ℃冷库中冷却排酸,按要求取肉样进行品质分析。

1.2 仪器

Hanna99163 便携式pH 计,意大利哈纳HANNA 公司产品;TP3001 针式温度计,沈阳华盛昌机电设备有限公司产品;CR-400 色差仪,日本柯尼卡美能达公司产品;Warner-BratzlerWBS 剪切仪,美国G-R Manufacturing 公司产品。

1.3 测定指标和方法

1.3.1 胴体温度和pH 参考文献[6]的方法,用Hanna99163 便携式pH 计和 TP3001 针式温度计,分别测定宰后0.75、24 h,10~12 肋骨间处背最长肌pH 和温度,重复测定3 次,取平均值。

1.3.2 肉样色泽 宰后排酸24 h 后,取10~12 肋间处背最长肌,将其切面在空气中暴露15 min 后,选取3 点,用CR-400 色差仪(光源为D65)测定明亮度(L*)、红色度(a*)和黄色度(b*)。

1.3.3 滴水损失 用吊挂法测定计算肉样的滴水损失。宰后 24 h,取10~12 肋间处背最长肌,剔除肌腱与脂肪,将肉样切成2 cm×5 cm×3 cm 的长条,称重(W1)后,悬于聚乙烯自封袋中,充入空气,使肉样不能与聚乙烯自封袋接触;4 ℃条件下吊挂24 h 后取出,用滤纸擦干肉样表面的水分后称重(W2)。每个胴体做3 个平行,取平均值。滴水损失计算公式:滴水损失=[(W1-W2)/W1]×100%。

1.3.4 剪切力 参考文献[7]的方法,取排酸24 h 后的背最长肌,剔除肌腱与脂肪,切成4 cm×8 cm×5 cm 的长条,于80 ℃水浴中加热到肉样中心温度75 ℃;然后常温下冷却至室温,用滤纸吸干肉样表面的水分,以肌纤维方向为长,切成3 cm×1 cm×1 cm 的长方体,用WBS 剪切仪测量肉样嫩度。每个肉样测定6 次,取平均值。

1.4 数据处理

用SPSS 17.0 统计软件进行方差分析和多组间比较。

2 结果与分析

2.1 夏季待宰时间对猪肉品质的影响

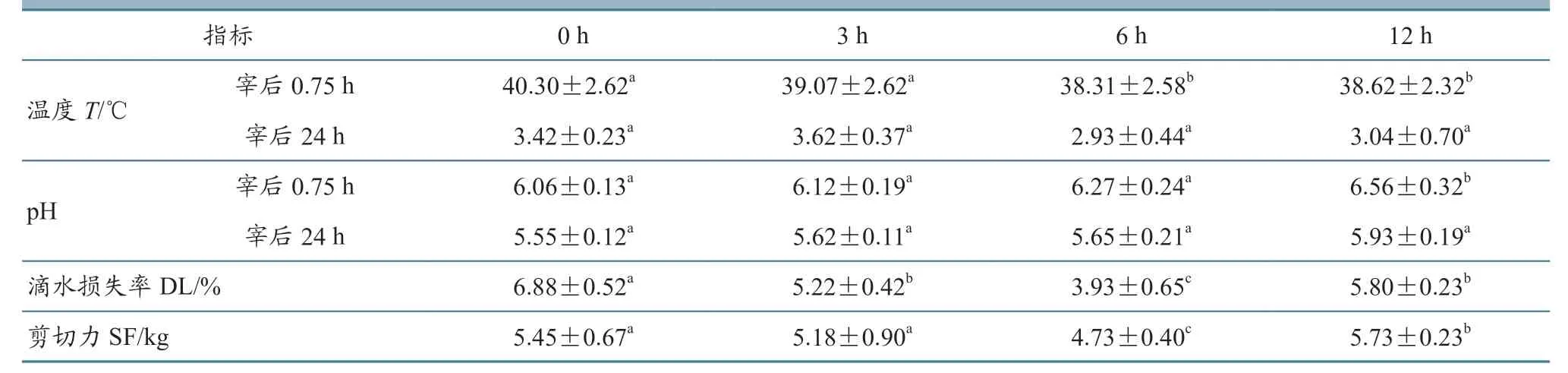

表1 为夏季不同待宰时间下,10~12 肋间处背最长肌品质指标测试结果。

2.1.1 对胴体温度的影响 由表1 可见,宰后0.75 h,待宰6 h 组的肌肉温度最低,明显低于0 h和3 h 组(P<0.05),约为38.3 ℃;宰后24 h,所有组的肌肉温度均下降至4 ℃以下,无显著性差异(P>0.05),均符合排酸要求。

表1 夏季待宰时间对猪肉品质的影响

2.1.2 对胴体pH 的影响 表1 数据显示,宰后0.75 h,未经休息组(0 h)pH 下降速率最快,降至约6.06,经过24 h 排酸后pH 下降至约5.55,有形成PSE 肉(宰后0.75 h pH <5.9,24 h pH <5.4)的趋势。而随着待宰时间延长,pH 下降速率减缓,其中待宰12 h 的pH 显著高于待宰3 h 和6 h(P<0.05),而宰后24 h 的pH 约为5.93,有形成DFD 肉(pH >6.0)的趋势。

2.1.3 对滴水损失的影响 试验结果(表1)可以看出,生猪经过运输,如果不经休息直接宰杀,滴水损失最严重,高达约6.88%;随着待宰时间延长,滴水损失逐渐降低,待宰6 h 的滴水损失最小,约为3.93%,但待宰12 h 滴水损失出现大幅增大现象(P>0.05)。

2.1.4 对嫩度的影响 表1 数据显示,各组相比较,待宰6 h 的剪切力最小,约为4.73,与其他组有显著性差异(P<0.05)。肌肉剪切力大小反映了肉的嫩度,二者呈负相关,这说明待宰6 h 肉的嫩度最大。

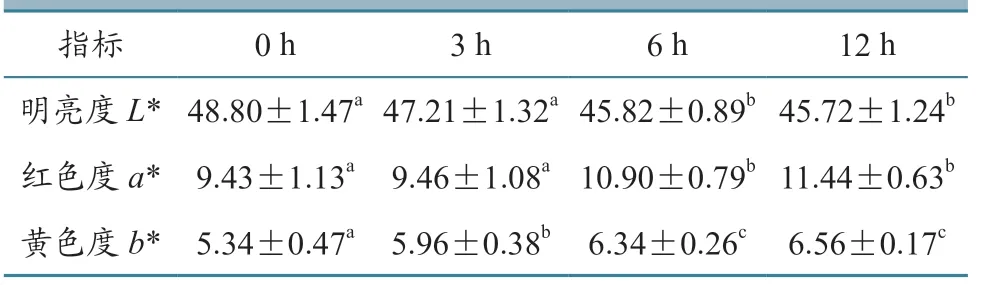

2.1.5 对肉色的影响 表2 数据显示,随着待宰时间延长,冷鲜肉的L*值逐渐降低。待宰0 h的L* 值最高,约为48.80,而待宰6 h 的L* 值有显著性降低(P<0.05)。由此可见,待宰6 h显著降低了肌肉表面的水分折光度,此时的滴水损失小,保水性好;待宰12 h 和6 h 相比,L*值无显著性差异(P>0.05),说明待宰时间延长对冷鲜肉的L*值影响不大。a*值的变化趋势与L*值相反,随待宰时间延长而逐渐增大,待宰6 h 后显著增大,增加幅度约为16%,表明待宰时间越长,肉色越红。待宰时间对b*值也有显著影响,待宰时间越长,b*值越高。

表2 夏季待宰时间对肉色的影响

2.2 冬季待宰时间对猪肉品质的影响

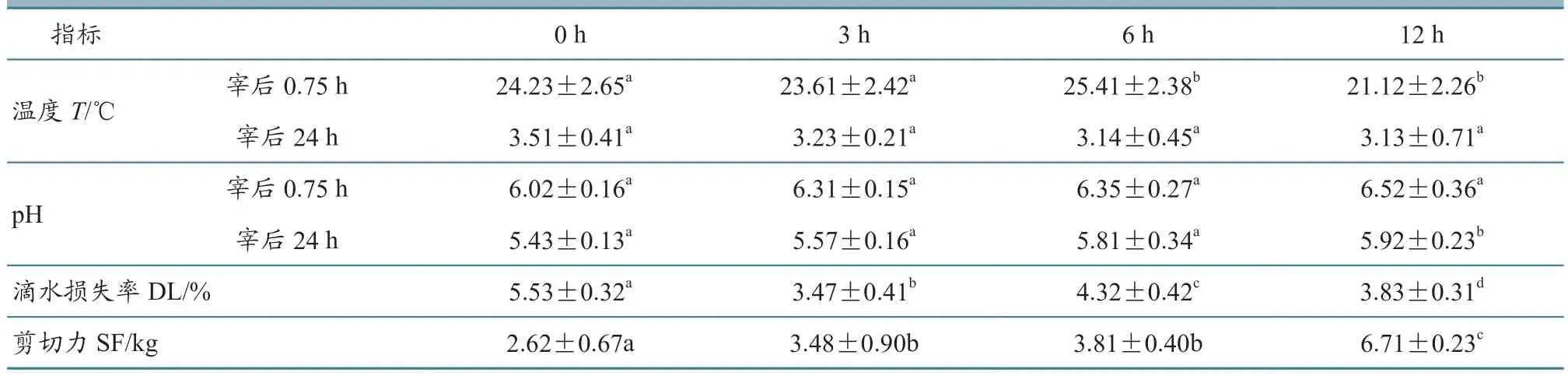

表3 为冬季不同待宰时间下,10~12 肋间处背最长肌猪肉品质指标测试结果。

2.2.1 对胴体温度的影响 从表3 可以看出,宰后0.75 h,冬季待宰0 h、3 h 间的肌肉温度没有显著性差异(P<0.05),但待宰6 h 的温度显著升高,比待宰0 h 的温度升高约1.18 ℃,说明待宰6 h,会使肌肉温度显著升高。同样,经过宰后24 h 的排酸处理后,各组胴体温度均降到了4 ℃以下,达到了排酸要求。

表3 冬季待宰时间对猪肉品质的影响

2.2.2 对胴体pH 的影响 如表3 所示,冬季不同待宰时间对pH 的影响较大,待宰0 h 的宰后0.75 h pH 约为6.02,24 h pH 约为5.43,十分接近PSE 肉的评判指标(0.75 h pH <5.9 或24 h pH <5.4),待宰12 h 的宰后24 h pH 约为5.92,接近DFD 肉的临界值(pH6.0)。以上数据可以看出,待宰3 h会减缓胴体肌肉排酸过程中pH 的下降速率,降低PSE 肉的发生概率。但待宰时间超过6 h,不能有效降低胴体pH,会增大DFD 肉产生的概率。

2.2.3 对滴水损失的影响 从表3 数据可以看出,待宰时间对滴水损失的影响随待宰时间延长而振荡变化。待宰0 h 的滴水损失最大,3 h 显著降低(P<0.05),6 h 又显著上升,12 h 又显著降低,其中,3 h 待宰时间滴水损失最小。

2.2.4 对嫩度的影响 从表3 可以看出,待宰时间对冷鲜肉的剪切力有显著影响。待宰时间延长会使肉样的剪切力(SF)增大。待宰0 h 的SF 最小,待宰3 h 和6 h 的宰后猪肉剪切力显著增加,两者间无显著性差异(P>0.05),均在4 kg 以下,属于口感较嫩的范围。待宰12 h 组剪切力最大(P<0.05),比待宰0 h 高出156%,达到约6.71 kg,说明发展成了DFD 肉。

2.2.5 对肉色的影响 表4 数据显示,经过短时间的静养,L*值显著下降(P<0.05),且待宰3 h与6 h 无显著性差异(P>0.05),说明只要经过3 h 的静养,就能降低肌肉表面的水分折光度,降低肌肉的出水率。待宰静养组的b*值显著高于未经静养组,且待宰静养组之间无显著差异。

表4 冬季待宰时间对肉色的影响

3 讨论

对长途运输的生猪,国家标准《生猪屠宰操作规程》(GB/T 17236—2008)规定,待宰前须停食静养12~24 h。本试验基于天水市益康和康晟食品有限公司最普遍的商业运输和屠宰模式,屠宰生猪大部分收购于周边市区,运输距离和时间相对较短(<280 km 和<6 h),产生应激较小,所以只需较短的休息时间,就可恢复生猪体力,减少PSE肉的发生率。如果待宰时间过长,超过12 h,会导致体力消耗过度,糖原含量下降,易产生DFD 肉,使冷鲜肉品质下降[8]。本研究发现,生猪待宰12 h就有形成DFD 肉的趋势,会使冷鲜肉品质下降。

赵慧等[9]研究发现宰后0.75 h 的胴体温度能较准确预测猪肉的保水性。王继鹏等[10]、Henckel等[11]研究发现,宰后0.75 h 的肌肉pH 下降速率能反映宰后代谢的发展,与肌肉保水性有很强的相关性,对于肌肉保水性判定具有关键作用。待宰时间过长,如超过12 h,因生猪停食时间太长,肌肉糖原可能下降,导致宰后糖原减少,从而使宰后pH 下降速度缓慢,影响肉的品质。因此,本研究选择宰后0.75 h 和待宰12 h 作为对比测定时间点。

本研究结果对于西北地区冬春季节短途运输屠宰模式下的最适待宰时间选择具有一定的参考意义。但由于地理气候的不同与多变、生猪运输距离和方式的不一致以及生猪品种的不同等因素影响,最适待宰时间可能会不一致,因此各地应基于当地的运输屠宰模式,开展相关研究,以探究当地最适待宰时间。

4 结论

本研究在甘肃省冬夏季节条件下,基于当地商业运输和屠宰模式,研究生猪待宰时间对运输生猪宰后冷鲜肉品质的影响。研究发现,生猪经短途运输后,在夏季高温环境下休息6 h 左右、冬季干燥寒冷条件下休息3 h 左右最为合适,此时生产的猪肉色泽红润、滴水损失最小、保水性最高、口感最好,既能满足消费者对冷鲜肉品质的要求,又能减少胴体水分损失,提高猪肉生产企业的经济效益,而过长或过短的待宰时间,易产生PSE 肉或DFD肉。本研究对于我国西北地区冬春季节短途运输生猪的最适待宰时间选择具有参考意义。