依托“体验”发展科学思维

摘要:在初中生学习物理的起始阶段,对他们进行科学思维素养的培养尤为重要,但初中生的理性思维和逻辑思维基础还不够,这就要求教师在平时的教学中要针对学生的认知特点,强化学生的体验,发展学生的科学思维素养。具体地,可通过强化直观、对比、论证、改进体验,促进学生发展模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等素养。

关键词:初中物理体验科学思维

科学思维是物理学科核心素养的重要组成部分,主要包括模型建构、科学推理、科学论证和质疑创新等要素。这些都是物理学家在探索自然和建构理论体系过程中运用的典型的思维方式,也是学生学习、运用物理知识和方法过程中必备的思维能力。在初中生学习物理的起始阶段,对他们进行科学思维素养的培养尤为重要。但初中生的理性思维和逻辑思维基础还不够,这就要求教师在平时的教学中要针对学生的认知特点,强化学生的体验,发展学生的科学思维素养。

一、强化直观体验,发展模型建构

模型是一种对物体、事件、系统、过程、物体或事件间的关系等的表征。模型建构的过程是基于经验事实建构理想模型的抽象概括过程。因此,在初中物理教学中应特别重视经验事实的凸显,比如让实验现象更直观,帮助学生从直观体验中抽象出物理模型,发展模型建构素养。

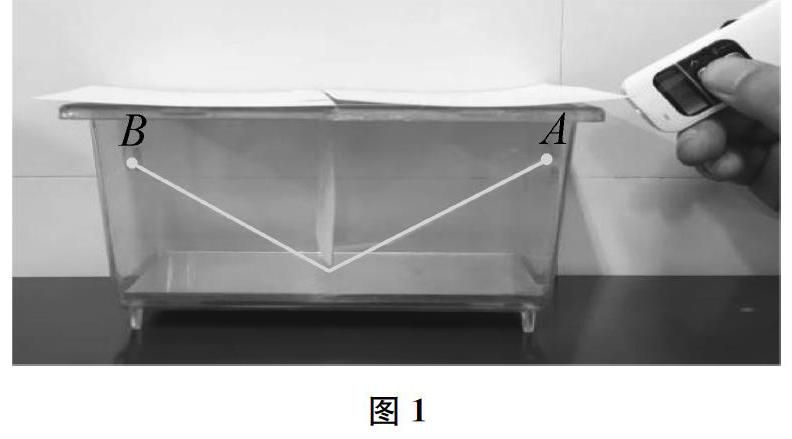

例如,学习“光的反射规律”时,由于学生一般很难看见光的传播路径,因此难以深刻地理解光的反射现象。为此,教师设计了一个直观体验活动:如图1所示,一个充有烟雾的有机玻璃容器,底部有一块平面镜,容器左右两个侧面各有一个圆孔,分别用A、B表示,之间用一张白纸(与平面镜间留有一定的空隙)隔开,要求将激光笔发出的光从容器的A孔射入,B孔射出。

在学生完成了体验活动后,让他们将相关的光路图画出来。这里,可改变白纸的位置,让学生进行多次直观体验并画出光路图,加深学生对光的反射现象的理解,建构并巩固光的反射的物理模型。

二、强化对比体验,发展科学推理

推理是思维的基本形式。科学推理是指结合给定的情境,利用已有的知识和方法,针对问题进行有根据(逻辑)的推断,得出正确结论的能力。教学中,可设置对比体验活动,引导学生展开推理。

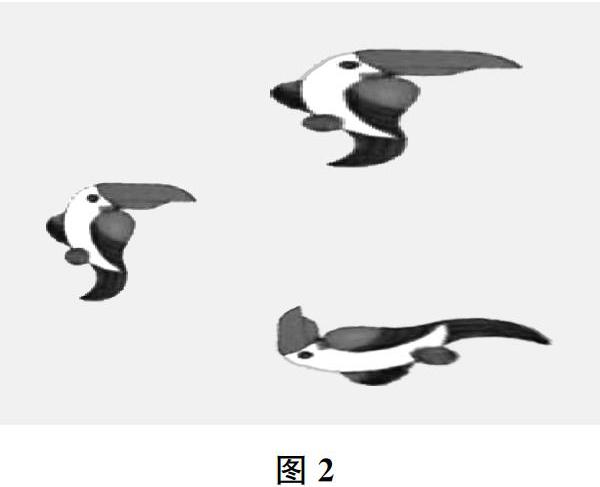

例如,《凸透镜成像的规律》第一课时教学后,教师给学生布置了一个对比体验活动:用盛满水的圆柱体玻璃杯代替凸透镜,靠近观察鹦鹉图片。第二课时学生交流时,形成了两种不同的意见:一部分学生认为鹦鹉“变胖”了,另一部分认为鹦鹉变“长”了。到底谁对谁错呢?教师请两方代表到讲台前展示自己的实验过程:一方代表将鹦鹉图片竖放在玻璃杯的一侧,从另一侧观察到鹦鹉变“胖”了;另一方代表将鹦鹉图片横放在玻璃杯的一侧,从另一侧观察到鹦鹉变“长”了。为了强化学生的观察体验,笔者将鹦鹉图片竖放、横放在一起,让学生再透过玻璃杯观察鹦鹉图片(如图2所示,左边为原鹦鹉图片;竖放鹦鹉只变“胖”,横放鹦鹉只变“长”)。眼见为实,学生获得鹦鹉变“胖”或变“长”的冲突体验。这时,再让学生用凸透镜观察鹦鹉,发现不管是竖放还是横放,观察到的鹦鹉都是既变“胖”又变“长”。教师追问:“这是为什么呢?圆柱形玻璃杯和凸透镜有什么不同呢?”学生经过讨论发现:凸透镜中间比边缘厚,而圆柱形玻璃杯竖直放置时,水平方向是中间厚边缘薄,而竖直方向是粗细均匀的,对光的作用与玻璃砖相似;当物体靠近竖直放置的盛水圆柱形玻璃杯时,只在水平方向上起放大作用,而在竖直方向上不起放大作用。

三、强化论证体验,发展科学论证

科学论证要求学生具有使用科学证据的意识以及评估科学证据的能力,运用证据对研究的问题进行描述、解释和预测的能力以及建立证据与解释(预测)之间关系的能力。其中的证据主要包括实验和理论两个方面。对于教材实验,教师可进行适当的二次开发,让学生强化论证体验。

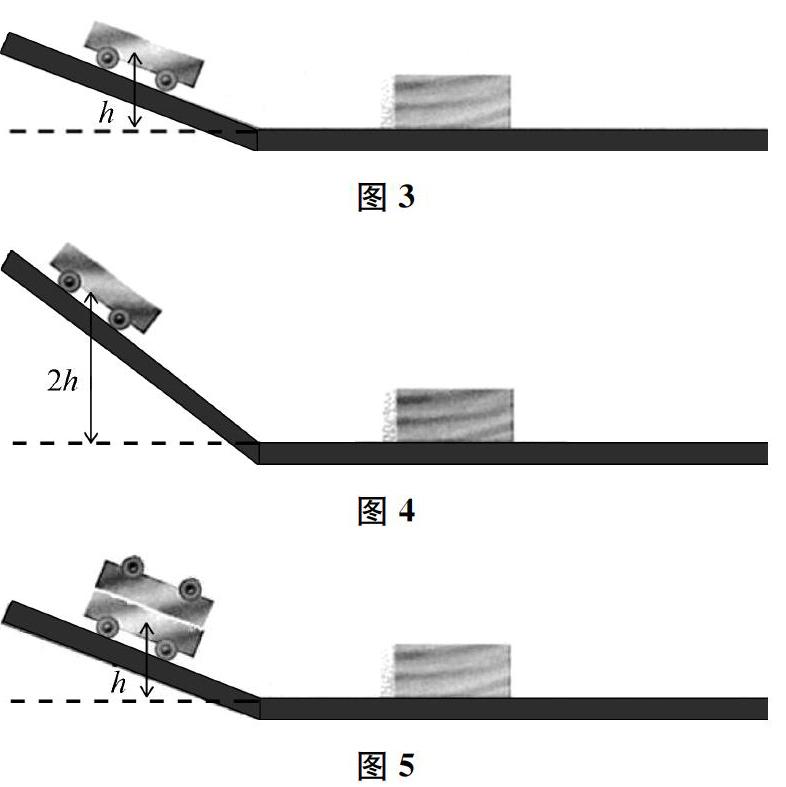

例如,苏科版初中物理九年级上册“探究动能大小与哪些因素有关”实验是这样安排的:(1)两辆相同的小车分别从同一斜面的不同高度由静止开始下滑,撞击置于水平面上的木块,比较木块被撞击后移动的距离;(2)在其中一辆小车上放一个砝码,然后让两辆小车从同一斜面的相同高度由静止开始下滑,撞击置于水平面上的木块,比较木块被撞击后移动的距离。通过比较木块被撞击后移动的距离,可以得出物体的动能的大小与物体的速度和质量有关,速度、质量越大,物体所具有的动能越大。

在此实验的基础上,教师可设置强化学生论证体验的任务:物体的速度和质量哪个对动能的影响更大?引导学生开展论证:(1)如下页图3所示,让小车从高为h的位置由静止开始下滑,撞击置于水平面上的木块,记录木块被撞击后移动的距离s1;(2)如下页图4所示,让小车从高为2h的位置由静止开始下滑,撞击置于水平面上的木块,记录木块被撞击后移动的距离s2;(3)如下页图5所示,将两辆小车固定在一起从高为h的位置由静止开始下滑,撞击置于水平面上的木块,比较木块被撞击后移动的距离s3。通过比较高度为原来2倍即速度为原来2倍(这一点,教师可直接告知,也可安排进一步的论证体验活动)时撞击木块移动的距离s2与质量为原来2倍时撞击木块移动的距离s3的大小,即可得出速度对动能的影响比质量更大的结论。这也为之后学习动能公式做了铺垫。

四、强化改进体验,促进质疑创新

质疑创新是基于事实论据和科学推理对不同观点和结论提出质疑、批判、检验和修正,进而提出创造性见解的能力与品格。人在认识事物时,头脑中已有的知识储备、理论思想、价值观念等对人的观察范围和思考方向做了预先的规定。一旦知识背景或思想观念发生了转换,就会使视野和思路发生深刻的变化,观察到从前“视而不见”“充耳不闻”的东西,设想出从前没有想到过的东西。这就意味着一种质疑创新。

例如,探究影响滑动摩擦力大小的因素时,有不少学生猜想滑动摩擦力的大小与物体重力有关,而实验环节是这样推进的:(1)在水平木板上,用弹簧测力计,沿水平方向匀速拉动木块,测出弹簧测力计示数F1;(2)在木块上加一砝码,重复步骤(1),测出弹簧测力计示数F2;(3)比较F1与F2的大小。由此,得出滑动摩擦力大小与压力有关的结论。

但不少學生认为这一过程中压力改变的同时重力也发生了改变,无法说明是压力还是重力影响了滑动摩擦力的大小。针对学生的质疑,教师可适时追问:如何在重力不变时改变压力的大小,比较滑动摩擦力的大小?学生经过讨论设计了改进实验:(1)用弹簧测力计测出一块磁铁在水平木板上滑动时受到的滑动摩擦力的大小F3;(2)如图6所示,在木板下表面粘上钢尺,在磁铁重力不变的同时增加磁铁对木板的压力,然后用弹簧测力计测出磁铁滑动时受到的摩擦力F4。学生通过这样的改进体验,发现F4明显比F3大,说明在重力相同的条件下,压力越大,滑动摩擦力越大,即滑动摩擦力大小与压力有关。

为了让结论更具说服力,还可以引导学生思考“如何改变重力的同时保持压力不变”,进一步强化学生的改进体验,培养学生提出创造性见解的能力。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“体验式教学促进初中生物理科学素养提升的实践研究”(编号:D/2016/02/99)、盐城市教育科学“十三五”规划课题“指向学力提升:初中物理体验式教学策略的深化研究”(编号:2019L187)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 郭玉英,姚建欣,张玉峰,等.基于学生核心素养的物理学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

[2] 王高.科学思维的培养途径[J].教育研究与评论(中学教育教学),2017(5).

[3] 洪从兵,程春清.“摩擦力”的教学逻辑重构与教学实施[J].教育研究与评论(中学教育教学),2019(5).