基于医患认知的分级诊疗问题严重程度分析

柯 楠 王军永 陶士素 朱梦迪 于金瑞 丁 岚

1江西中医药大学经济与管理学院,南昌,330004;2江西中医药大学中医药与大健康发展研究院,南昌,330004

分级诊疗是实现有序就医的重要制度保证[1],是重构我国医疗卫生服务体系的根本策略[2],也是有效分流患者、提高诊疗效率、节省医疗费用支出的重要制度安排[3],但是,当前分级诊疗的实现仍面临一些阻碍。目前国内相关研究主要集中于分级诊疗开展的现况调查和理论探索,以描述问题和定性探讨为主[4],从认知角度将问题作聚类分析并结合文献计量评价加以研究的较少,而医患双方作为分级诊疗的直接利益相关者,其制度认知水平势必对分级诊疗实施产生影响。因此,本文拟以分级诊疗认知的实证调查文献为基础,分析不同医患认知水平下实施分级诊疗所面临的问题是否存在轻重缓急,从而为问题解决的优先顺序提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

前期研究中文献检索的主要数据来源于中国知网(CNKI)、维普(VIP)、万方等期刊数据库;检索策略为主题检索;所用主题词为:“分级诊疗or分级医疗or基层首诊or社区首诊or双向转诊” and “认知 or 知晓 or 了解 or 认识 or 认可”;检索文献使用精确匹配设定;检索时间截止到2018年11月6日。查重后,共获得1351篇文献。筛除非学术文献(包括征稿启事、告知、书评、新闻消息、政府报告、领导讲话等)、只介绍国外情况的文献、与分级诊疗认知不相关的文献以及非实证研究的文献后,得到328篇文献作为分析问题数据来源。通读全文后筛选出43篇2009年之后、包含分级诊疗医患认知情况的定量研究文献作为数据来源。

1.2 研究方法

1.2.1 问题归纳与数据收集。问题归纳过程以卫生系统宏观模型为依据,这为所归纳结果的科学性奠定了理论基础。卫生系统宏观模型用一系列有特定内涵和范围、有相应逻辑关系排列的子模表达卫生系统规律,并用界限清晰的概念、维度、指标解释每一个子模,从而形成了“卫生系统-子模-概念-维度-指标”的卫生系统表达体系[5]。根据检索结果,由研究者对文献全文研读并摘录文献中问题,通过与卫生系统宏观模型中的概念、维度、指标一一比对,从而初步确定问题和问题清单。在此过程中,首先通过共同评阅和文献比较等方式使评阅者对问题的摘录方式达成共识。其次,通过集体讨论归纳问题,并依据准确且独立的原则形成分级诊疗问题清单。最后,通过专家评价,对问题清单进行修改完善。

在问题清单已经归纳完成的基础上,将43篇定量研究文献中的初步摘录的问题进行比对与描述修改,并收集其中关于分级诊疗认知度的数据作为分析资料。

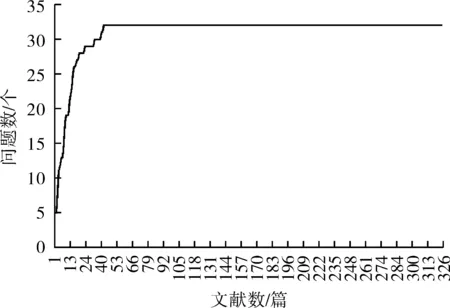

1.2.2 问题边界分析。对清单进行问题边界分析,绘制的问题饱和曲线如图1所示。可以看出,随着文献数量的增加,问题的数量出现逐渐变缓的上升趋势。当文献数量达到42篇时,累积问题数量达到32个,饱和曲线趋于平整,之后不再有新问题出现,表明本研究所收集到的问题趋于饱和,问题清单已基本完整。

图1 问题饱和曲线

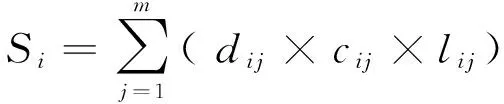

1.2.3 严重程度指数计算。本研究采用文献计量分析法计算分级诊疗领域问题的严重程度指数并排序。问题i严重程度指数[6]的公式如下:

1.2.4 基于不同医患认知水平组合的严重程度分析方法。以问题严重程度指数为X轴,平均医患认知比(医/患)为Y轴,建立问题分布矩阵;依据文献中医患双方对分级诊疗的认知度数值,以医方认知度和患方认知度平均值为分组条件,划分为4个医患认知组合:第1组为医方认知高于均值、患方低于均值;第2组为医患双方均高于各自均值;第3组为医患双方均低于各自均值;第4组为患方高于均值、医方低于均值。课题组分别分析了不同组之间问题严重程度的差异。

1.2.5 统计学方法。使用Excel软件建立文献评阅数据库,进行文献信息录入,并计算问题的严重程度指数;通过IBM SPSS 21.0进行系统聚类分析和统计检验。

2 结果

2.1 问题严重程度排序和分布

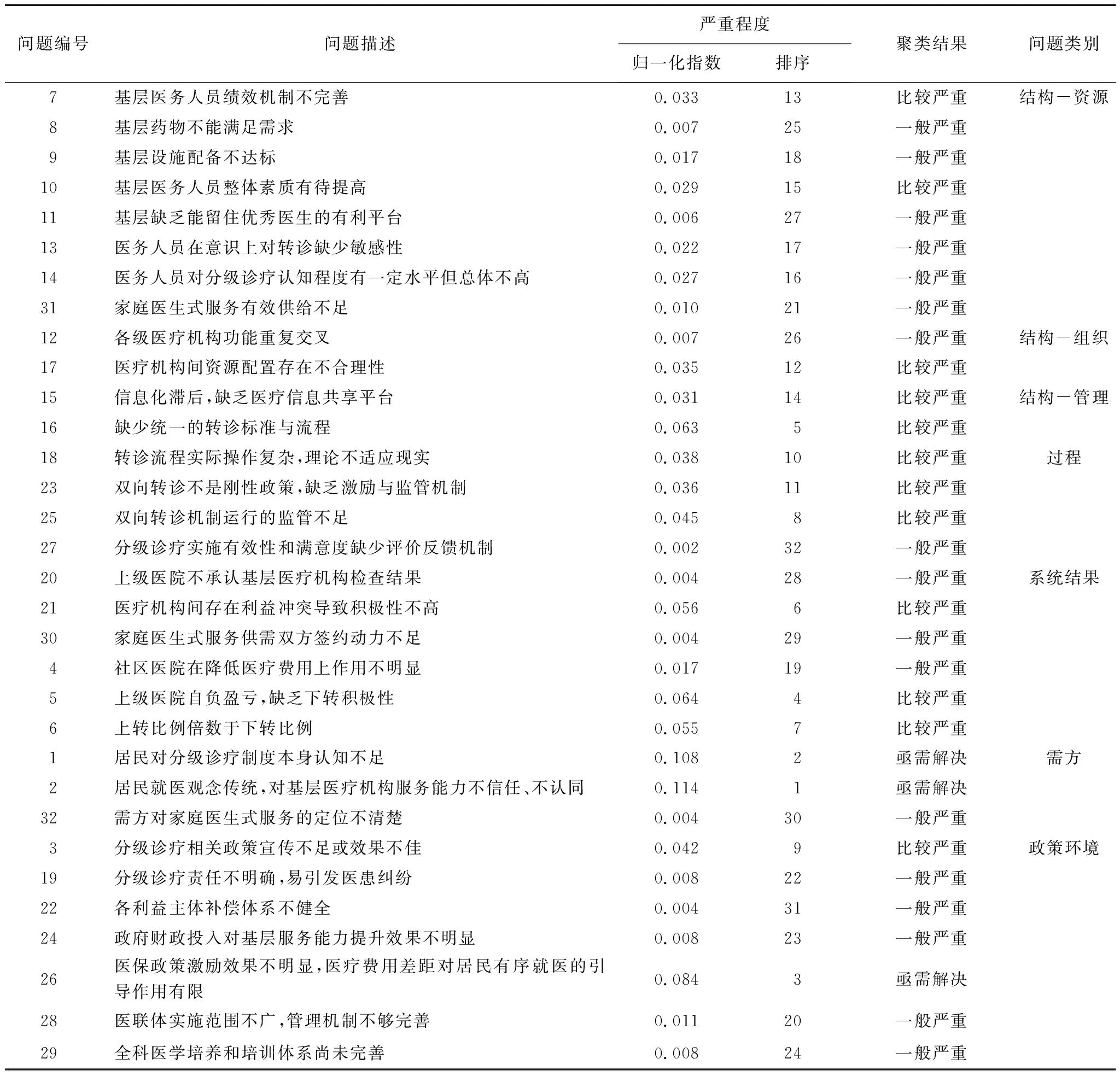

为探寻不同医患认知水平下所面临的问题是否存在差异,根据问题相互之间的逻辑联系,参照卫生系统宏观模型结构层级,内部子模按“结构-过程-结果”进行推进,同时亦考虑政策环境层面和需求侧层面的影响。通过计算,获得当前通过文献中所提及的认知角度下分级诊疗存在的32个问题的严重程度指数归一化。根据问题的归一化指数聚类分析法将32个问题划分为 3类,分别定义为“亟需解决”、“比较严重”、“一般严重”,见表1。

表1 问题严重程度排序和归类

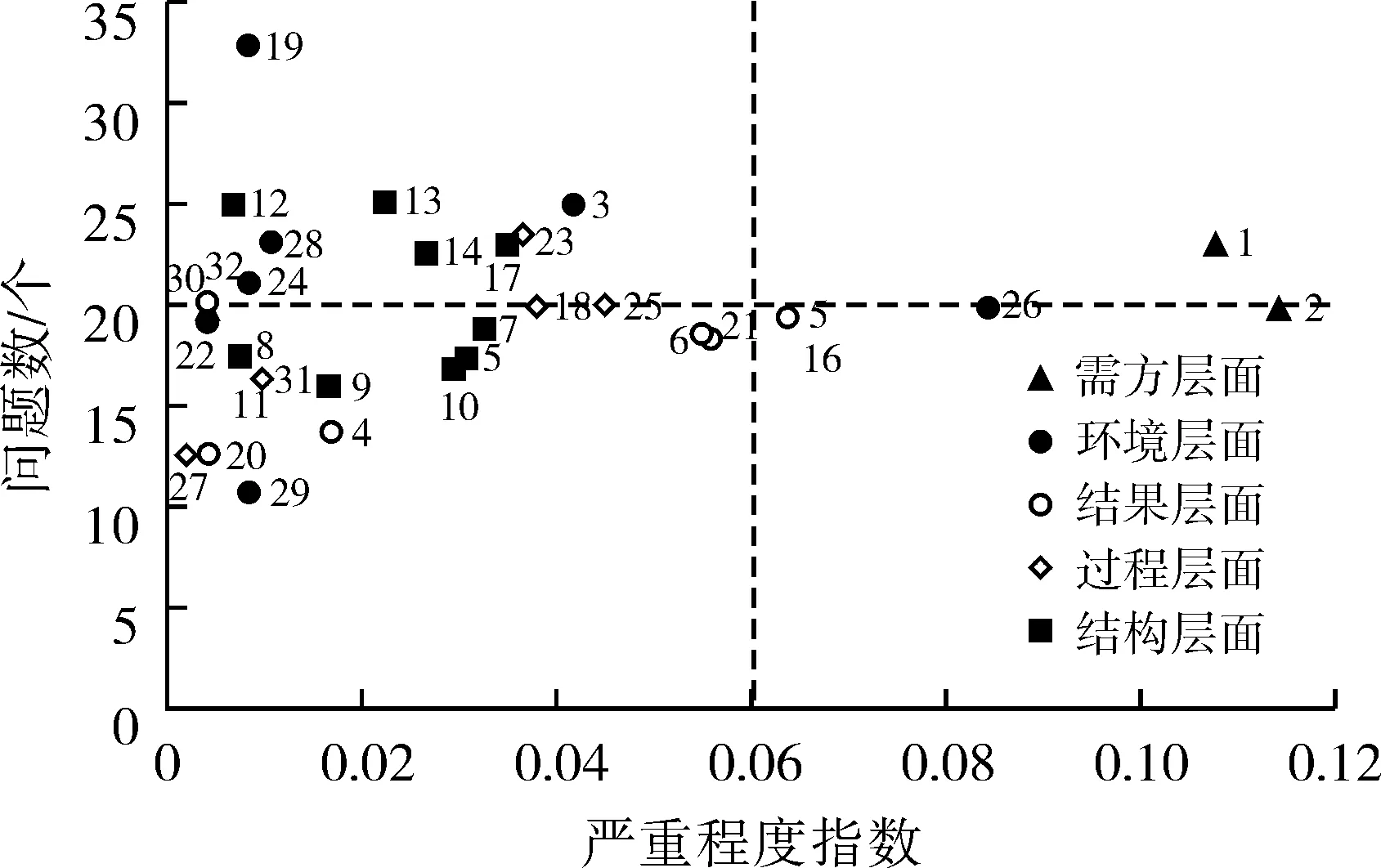

结合问题严重程度指数和平均医患认知比,形成问题严重程度矩阵,如图2所示。

图2 结合医患认知的问题严重程度矩阵

2.2 不同医患认知水平组合下的问题情况

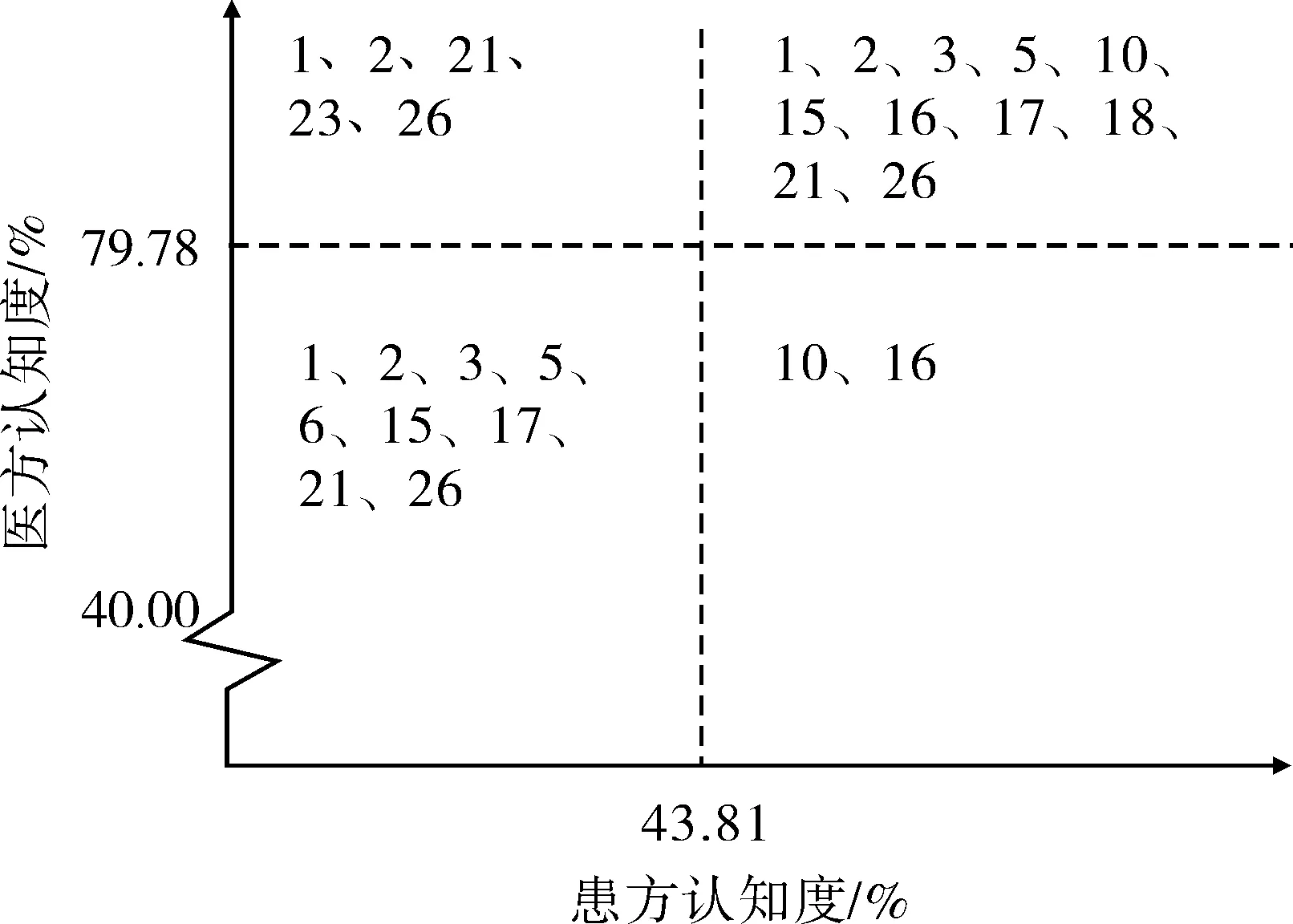

卡方检验结果显示,除亟需解决问题中的第2、26号问题提及频次占比没有差别外,其余不同组之间问题的提及情况均存在差异,且具有统计学意义。

以医方认知度和患方认知度平均值(医方79.78%,患方43.81%)为分组条件,将文献划分入四个医患认知组合:第1组包含11篇,为医方认知高于均值患方低于均值;第2组15篇,为医患双方均高于各自均值;第3组11篇,为医患双方均低于各自均值;第4组6篇为患方高于均值但医方低于均值。分别列出各组属于亟需解决和比较严重且提及频次不止1次的问题,如图3所示。

图3 不同医患认知组合下的严重问题

3 讨论

通过实证研究来探寻分级诊疗相关制度实施中出现的问题,需要耗费大量的人力、财力和时间成本,借助文献计量的方法可以将已有的调查数据进行汇总分析并一定程度上减轻因地域不同带来的各类因素的影响,具有一定的客观性[7]。本研究所纳入文献的研究者单位,其研究地域范围多为地市级,涉及22个省份或直辖市。研究者单位均为高校和二级以上医院,但所覆盖范围大多仅包含城镇,说明对基层医疗卫生服务机构(特别是农村基层机构)分级诊疗问题的关注度不足。不同认知组合下问题的提及频次绝大部分存在差异,提示我们需要采取更有针对性的措施加以解决。

3.1 高认知度是分级诊疗目标实现的基础

总体来看,对分级诊疗的医方认知整体高于患方。从认知角度看分级诊疗推动中存在的问题主要集中在卫生系统的结构层面和环境层面。结构层面问题主要体现在医疗机构间功能重复,上级医院花费了大量资源在基层应承担的业务上,基层医疗卫生机构服务能力严重限制了其“守门人”角色的发挥,远未达到预期;政策环境层面的问题则包括了分级诊疗的政策宣传、相关责任的法律法规、各利益主体的补偿机制、政府财政投入、医保杠杆作用以及医联体和家庭医生的推广。

根据聚类分析结果,亟需解决的问题是居民对分级诊疗制度认知不足、传统就医观念导致居民对基层医疗机构服务能力不信任和医保政策激励效果不明显,它们分别属于需方和政策环境层面。而一般严重的问题有5项来自结构层面,3项来自过程层面,3项来自结果层面和1项政策环境层面的问题。说明尽管分级诊疗已经开展了很多年,仍然存在相关政策不配套和居民认识程度不够的问题。

综上,从整体角度,政府需要承担较重的任务,完善医保政策,健全责任明确的法律法规,处理好“强基层”中资源分配和利益补偿的关系,宣传、鼓励、推广医联体模式和家庭医生服务试点,让百姓真正理解分级诊疗内涵,从而合理引导病人流向[8]。只有把分级诊疗的“热身”做充分,才能使其在促进有序就医方面表现得更好,在后续实施过程和结果中不会出现不适应的情况。通过高效、高质量的服务,逐渐转变居民的制度认知和就医观念,以居民之间自发的宣传替代被动的灌输式宣传。

3.2 合理的激励是分级诊疗的有效助力

双向转诊不是刚性政策,缺乏激励与监管机制问题仅出现在第一组中。我国分级诊疗当前遵从以人为本、群众自愿的政策引导性原则,需方传统就医观念需要较长时间才能逐渐转变;另外由于该组内医方对分级诊疗的认知高于患方,且双方对医疗政策接触程度不同,存在信息不对称的现象,医方占据优势地位,二者导致分级诊疗制度实施过程中实现双向转诊的困难[9],反映在问题矩阵中的第5、6、21号问题严重程度指数较高且集中。基层绩效制度不完善、能力有限;上级医院医务人员由于绩效的压力而对分级诊疗重视程度不高,缺乏敏感性和积极性,即使病人符合下转条件,在病床和医保费用足够的基础上更倾向于采取患方住院的逐利行为。

将激励理论融入分级诊疗政策可以很好地发挥人的能动性。已有学者提出综合运用强制性和诱致性的政策手段是未来分级诊疗政策的着力点[10],通过医保报销比例等经济手段引导患者的就医行为[11],从起点规范就医秩序,加强基层首诊刚性约束。在医方认知程度占优的情况下,针对上级医院形成合理的补偿体系,缓解其自负盈亏的运营压力;建立长期有效的转诊监督机制,通过行政和经济手段对各级医疗机构的诊疗行为进行约束,对分级诊疗实施效果显著的行为进行正激励,对有章不依的行为进行负激励。

3.3 标准化是分级诊疗的实施保障

在第二组中,居民认知、医保政策和信息化滞后提及频次较多,可能是由于本研究中居民总体认知平均值(43.81%)不高,且医保和信息化建设仍存在着各级医疗机构报销目录不同、尚未形成区域内医疗信息共享模式等问题。此时系统内部也开始出现问题,缺少统一的转诊标准与流程、转诊流程实际操作复杂、理论不适应现实是该组特有问题。

各地应重视网络平台的建设,建立统一的医疗信息系统。通过发展“互联网 +医联体”,引导医院专科医生面向基层社区和乡村地区开展检查、上级诊断和远程医疗等服务[12],加强医疗机构间的信息共享。在考虑本区域常见病和多发病发生情况、卫生资源配备情况以及是否存在特有地方病等因素的基础上,制定具有可行性的区域内分级诊疗统一的医保政策、统一的转诊标准、统一的转诊流程和统一的考核机制,出台专业的(医方)和通俗的(患方)双向转诊指南。所以在医患双方认知程度均较高的情况下,分级诊疗需要进行标准化,各区域由于地方特点可以存在“百花齐放”,类似或相邻区域仍应“大同小异”,便于后续统筹。

3.4 实践是分级诊疗的目的与发展动力

过程层面在问题矩阵中整体严重程度指数较低,特别是在第三组和第四组,过程层面都没有出现任何严重问题。第三组中其他各环节都有一般严重级别以上的问题,结合当前分级诊疗开展情况,说明在医患双方认知程度都处于一个低水平的情况下,分级诊疗可能没有落实,因而没有产生问题,结果层面中各方开展积极性不高这项问题也证明了这一点。由于政策不完善、医疗机构间资源分配存在差异和信息化滞后导致缺乏沟通,使得分级诊疗系统在过程处脱节,从而导致上转比例居高不下、下转实施困难的结果。第四组对应的医方认知程度低于平均值而患方高于平均值的文献较少,主要问题集中在医方整体素质不高和医保报销比例引导作用有限上。

三、四两组文献占据了纳入文献总数的39.53%,反映出目前我国仍有相当一部分的地区在分级诊疗的实施上没有落实。许多研究者指出我国分级诊疗制度建设并不成功[13-14]。新医改以来对分级诊疗制度的研究已经具备相当的深度和广度,但制度在全国范围内的实施情况并不理想。值得深思的是这些研究所形成的理论在指导实践上发挥了何种程度的作用。过程环节作为桥梁连接了各个部分,依赖于具体的实施行动,所以这两组的症结在于制度及其相关研究和实践的结合上,一旦系统联通,那么其他问题将会在结果上体现出改善的效果。