远隔缺血后适应对急性大面积脑梗死患者神经功能恢复的影响

麦尔哈巴·奥布力,李红燕

(新疆自治区人民医院,新疆 乌鲁木齐)

0 引言

脑卒中是全世界死亡和残疾的主要原因之一[1],急性脑梗死是最常见的脑卒中类型。急性大面积脑梗死是指由于大脑主干动脉完全闭塞而引起的脑组织缺血性坏死,占脑梗死的10%~20%,其死亡率、致残率极高,预后差,是神经内科常见的危重症[2]。目前除了静脉溶栓与血管内介入再灌注治疗外尚无特殊有效的治疗方法,但是仍有相当一部分脑梗死患者由于时间限制未能进行静脉溶栓与血管内介入治疗而留下了后遗症,而且血管再通治疗可能引起缺血再灌注损伤。[3]因此,研究改善脑梗死患者预后的新途径有重要意义。近年来相关研究表明,远隔缺血后适应(remote ischemic postconditioning,RIPostC)治疗可改善神经功能预后,增加脑血流[4],成为了改善脑梗死神经功能预后的研究热点。本研究观察了远隔缺血后适应治疗对大面积脑梗死患者神经功能改善的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象的纳入及排除标准

选择2018年12月至2019年10月我院收治的60 例急性大面积脑梗死患者。纳入标准:① 发病 72 h 内,符合脑梗死诊断标准[5],并经头颅 CT 或磁共振成像(MRI)临床确诊的急性大面积脑梗死患者;② 梗死灶为大脑半球病变,最大直径>5 cm,并同时累及 2 个或以上脑叶。③未行溶栓治疗。④患者或家属知情同意。排除标准:①上肢软组织损伤,骨折、静脉血栓、感染、表皮破损;②严重的心、肝、肾疾病者、各种肿瘤、免疫、血液及结缔组织系统疾病;③出血性疾病如颅内出血、缺血性脑卒中出血转化;血管畸形或颅内肿瘤;④既往6个月内有严重创伤或有重大手术者;⑤ 既往有神经系统疾病或脑外伤所致的神经功能障碍者;⑥在操作过程中无法配合者;⑦随访无法完成者。本研究符合医学伦理学要求,获得本院医学伦理委员会批准。

1.2 分组与治疗方法

按随机数字表法将患者分为对照组和RIPostC组,每组30例。对照组按急性缺血性脑卒中诊治指南给予常规治疗。RIPostC组在常规治疗基础上进行远程缺血后适应操作,具体操作如下:采用水银柱袖带血压计对RIPostC组患者非瘫痪侧上臂给予袖带加压(比收缩压高20mmHg)训练,加压5min,再灌注5min,如此反复操作4个循环,每天一次,连续进行7天。在实施RIPostC时,观察患者有无烦躁、呼吸困难、皮下出血或瘀青等不良反应,有无生命体征的变化。未发现明显的不良反应或生命体征的变化。

1.3 评估指标

治疗前、出院时采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评定患者神经功能,NIHSS评分越高,说明神经功能缺损越严重;治疗前、出院时及90天时采用Bathel指数评定患者日常生活活动能力,Barthel分值越低,说明患者日常生活能力越弱;采用生活质量评分(mRS)评价预后(mRS≤2提示预后良好,mRS>2提示预后不好)。记录住院天数,治疗后90天内的死亡率,复发率。

1.4 统计学方法

2 结果

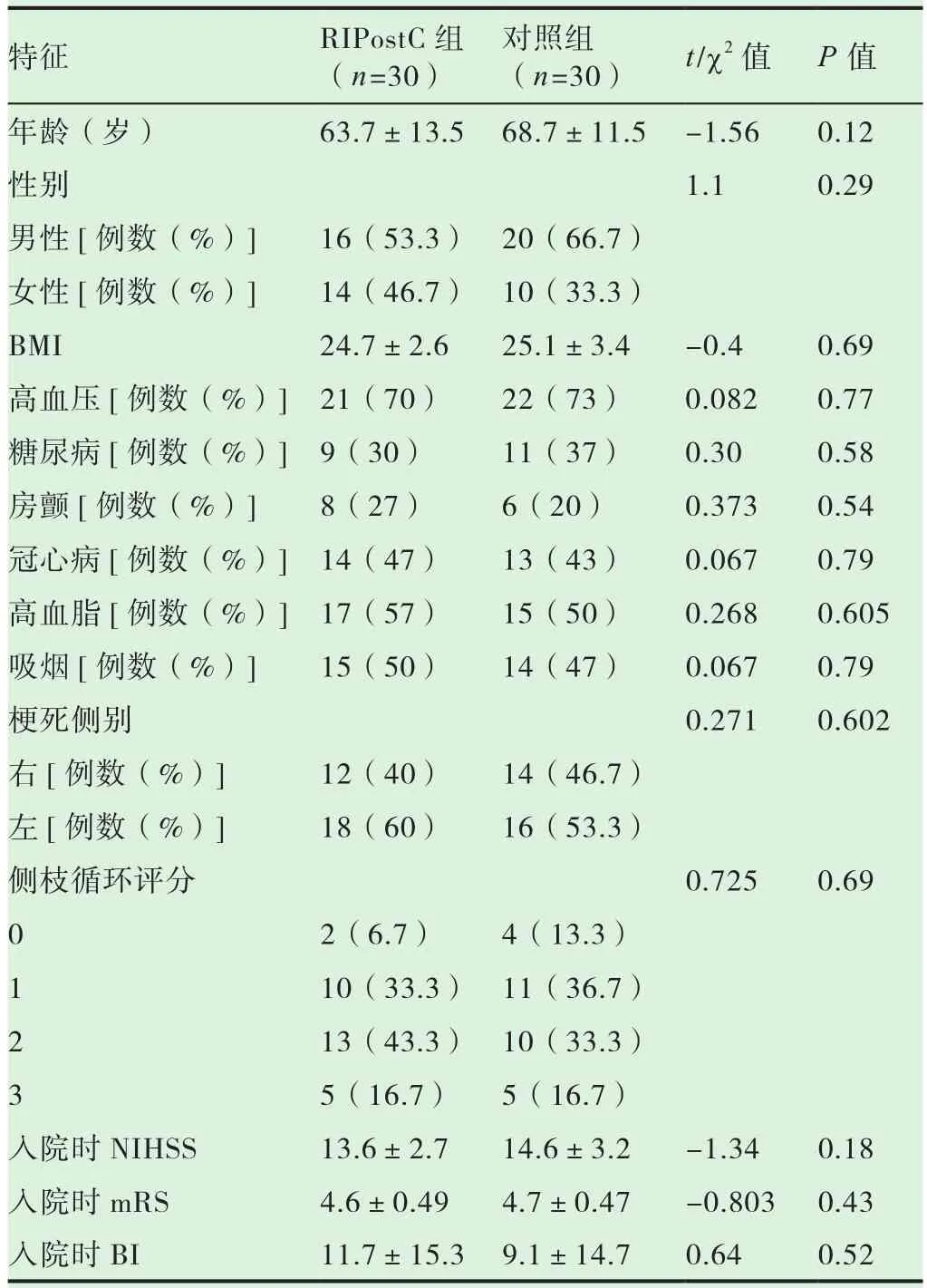

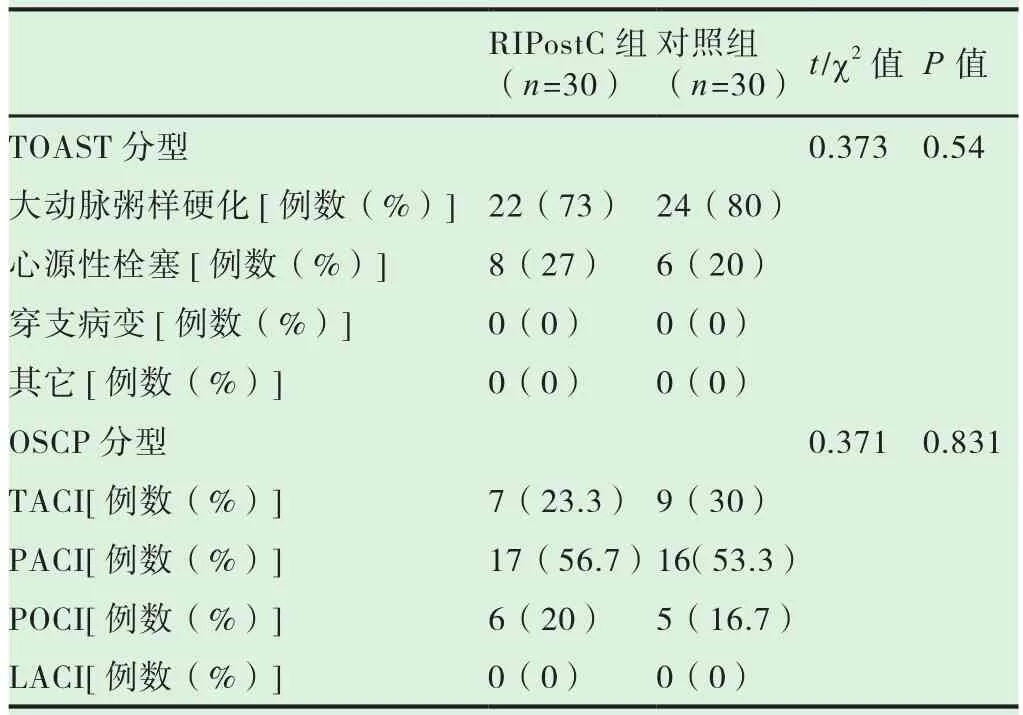

2.1 两组患者基线临床资料比较

由表1,表2可见,两组患者年龄、性别、BMI、高血压、糖尿病、房颤、冠心病、高血脂、吸烟、梗死侧别、入院时NIHSS评分、入院时mRS评分、入院时 BI评分、TOAST分型、OSCP分型比较,差异无统计学意义(P>0.05 )。

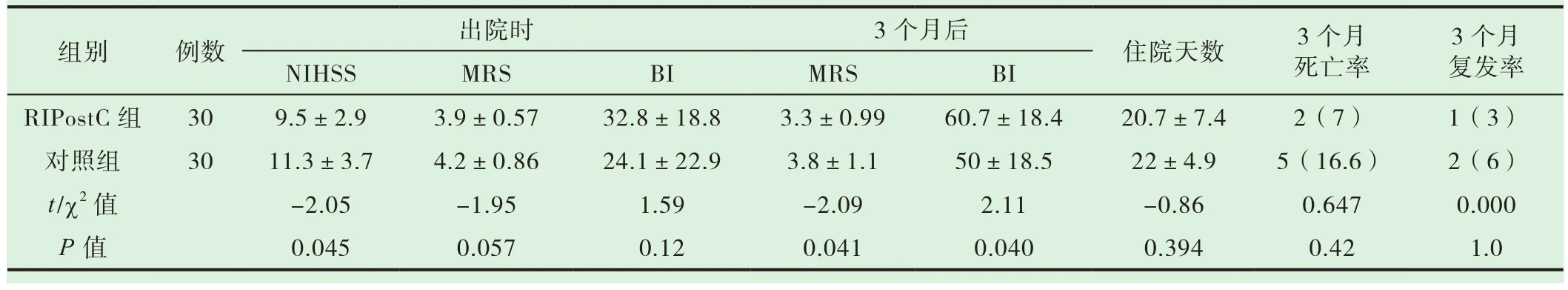

2.2 两组患者治疗前后的各项评分比较

由表3可见,出院时NIHSS评分、mRS评分均较前下降,BI评分均较前升高;RIPostC组患者NIHSS评分明显低于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05);但两组患者mRS评分、BI评分差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 两组患者预后比较

由表3可见,两组患者90天后随访时mRS评分明显下降、BI评分较前明显升高,RIPostC组患者mRS评分明显低于对照组,RIPostC组BI评分明显高于对照组,且差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者住院时间、3个月死亡率、复发率差异无统计学意义(P>0.05)。据图1,Kaplan-Meier曲线显示两组患者生存率呈下降趋势,RIPostC组生存曲线位置高于对照组,但Log Rank检验提示χ2=1.59,P=0.21,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者基线临床资料比较

表2 两组患者TOAST分型及OSCP分型比较

表3 两组患者预后比较

图1 两组患者累积生存分析比较

3 讨论

急性大面积脑梗死起病突然、病情严重、病死率高,严重损害患者神经功能,降低生活质量,是神经科医师面临的难题。目前尚未发现有效改善大面积脑梗死预后的有效治疗方法[6]。大面积脑梗死发生后,脑灌注急剧下降,出现中央坏死区及周围缺血半暗带。在脑组织缺血缺氧后大量的氧自由基的释放引起细胞内钙超载、线粒体能量代谢障碍、兴奋性氨基酸中毒并引起神经细胞损伤[7]。早期恢复缺血脑组织的血流灌注,促进缺血半暗带侧支循环的建立、促进神经功能恢复是治疗大面积脑梗死的关键。因此,寻找有效的改善急性大面积脑梗死患者神经功能的治疗方法成为了研究热点。

远隔缺血后适应作为一种神经保护手段,近年来在脑梗死的治疗中显示出了一定的神经功能改善作用,并成为了脑保护的研究热点。远隔缺血后适应已在诸多动物实验和临床试验中被证明是安全有效的并且可以减轻脑组织的缺血再灌注损伤(I/R)[8]。由于RIPostC操作在对缺血比较耐受的器官上进行,使RIPostC具有很强的临床可行性。Ren等[9]首次把肢体RIPostC用于脑保护,在小鼠永久性MCA皮质支闭塞和30 min双侧CCA夹闭脑缺血模型中,远程缺血后适应治疗可以有效减少脑梗死面积,发现RIPostC可能通过传入神经通路和调节缺血后的蛋白合成来减轻脑损伤。Zhang等[10]在局灶性缺血性脑卒中小鼠模型的I/R过程中, RIPostC增加了脑背侧表面和脾脏的单核/巨噬细胞,并伴有软脑膜侧支血流增强,RIPostC通过增强软脑膜侧支循环血流提供了神经保护。大量的临床前期实验系统研究了RIPostC的分子途径和潜在的益处[11],并得到了有益的结果。目前,由于RIPostC具有操作简单方便、无创性等特点,在临床研究中RIPostC的应用也较多。England等[12]在一项随机对照临床试验中发现,RIPostC可以降低患者NIHSS评分,脑梗死患者对RIPostC耐受良好、安全性和可行性较好,未发生明显的不良反应。Li等[8]研究发现,RIPostC可以改善脑梗死患者神经功能预后,其保护机制可能是通过增加脑血流来改善脑灌注。远隔缺血后适应脑保护机制尚不明确,可能跟抑制细胞凋亡[13]、减轻氧化应激[14]、抑制炎症反应[15]、减轻脑水肿[16]、神经保护蛋白激酶细胞信号转导通路[17]有关。我们在本研究发现,与对照组相比,远隔缺血后适应能够显著改善RIPostC组大面积脑梗死患者90天后神经功能预后、生活质量,但两组患者住院天数、90天后死亡率、复发率无明显差异。

总之,远隔缺血后适应作为一种新的脑保护治疗措施,已在动物和人体实验中得到了广泛的认证,具有潜在的应用价值,本试验进一步验证远隔缺血后适应在脑梗死患者中的神经保护作用,尤其是在急性大面积脑梗死患者的神经功能恢复中显示了一定的价值。但本试验为单中心临床试验,样本量少,随访时间短,需要更大的多中心临床试验来验证远隔缺血后适应的神经保护作用。