不同动脉造影分型婴幼儿肝血管瘤栓塞介入治疗的临床效果

狄 奇,陈志平,时胜利,张 靖,胡 靖,刘 景(.郑州大学附属儿童医院

(河南省儿童医院)放射科,郑州 450018;2.广州市妇女儿童医疗中心介入血管瘤科,广州510623)

肝脏血管瘤是常见的肝脏良性实体肿瘤,大多属于海绵状血管瘤,女性发病率高于男性,成人发病率为0.4%~7.3%,显著高于婴幼儿[1]。约80%的婴幼儿肝脏血管瘤在出生后3个月内确诊[2],其中约10%的患儿伴有腹痛、恶心、呕吐、消化不良、肝脾肿大等临床症状,少数还伴随有黄疸、腹水等严重并发症,需要采取积极的临床干预措施,防止瘤体破裂以免危及患儿生命[3]。随着介入微创技术的不断发展,对于药物治疗无效或不耐受手术切除的患儿,则以肝动脉栓塞介入治疗为主。临床有研究[4]指出,介入治疗的疗效及并发症发生情况受肝血管瘤血流动力学的影响,有研究[5]发现,选择性肝动脉栓塞治疗高流量和中等流量肝海绵状血管瘤的疗效明显优于低流量病灶。鉴于此,笔者采用对比研究的方法探讨不同动脉造影分型婴幼儿肝血管瘤栓塞介入治疗的临床效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析郑州大学附属儿童医院2016年1月至2019年5月收治的行肝动脉栓塞介入治疗的46例肝血管瘤患儿的临床资料。按照动脉造影分型不同[6]分为2组:富血供组30例,男14例、女16例,年龄3~36个月、平均(18.33±10.21)个月,病变部位:肝左叶6例、肝右叶14例、全肝10例。乏血供组16例,男7例、女9例,年龄6~36个月、平均(21.55±9.97)个月,病变部位:肝左叶5例、肝右叶7例、全肝4例。2组患儿的性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经本院医学伦理委员会审批批准,所有患儿家属自愿参与本研究并签署知情同意书。

1.2 入选及排除标准

入选标准:1)经临床和影像学资料确诊为肝血管瘤[7];2)瘤体具有明显的迅速生长特征;3)血管瘤压迫周围器官或肝内胆管、血管;4)年龄≤6岁。排除标准:1)不能耐受全身麻醉者;2)合并有重要脏器功能受损、甲状腺机能亢进等疾病者;3)对平阳霉素类药物过敏者;4)有明显穿刺禁忌证者。

1.3 动脉造影分型方法及标准

1)动脉造影分型方法:采用数字减影血管造影(DSA)法,运用数字平板血管造影机(荷兰Philip FD20 DSA)连续采集患儿肝动脉期和肝实质期的图像;对患儿行股动脉Seldinger技术穿刺,将导管置于肝固有动脉,用美国Mark 5 Plus高压注射器以3~5 mL·s-1流率注射对比剂碘海醇折射液(扬子江药业集团有限公司)共15~20 mL;对动脉造影不能显示图像的异常血窦者,加做直接或间接门静脉造影。2)动脉造影分型标准:根据肝动脉血管瘤的动脉造影图像,采用曾庆乐等[8]提出的经肝动脉插管造影分型标准将本研究中肝血管瘤分为富血供型和乏血供型两类;富血供型:供血动脉轻-中度增粗,动脉期可见明显异常血窦显影,实质期显影的血窦充盈瘤体大部分区域;乏血供型:供血动脉无增粗,动脉期可见少许异常血窦显影,实质期血窦充盈瘤体小部分区域。

1.4 观察指标及评价标准

观察2组血管瘤最大直径、临床疗效及术后并发症情况。1)血管瘤最大直径:分别于术前、术后3个月和术后6个月测量血管瘤最大直径。2)临床疗效:分别于术后3、6个月应用影像学检查评估临床治疗效果,分为显效、有效和无效3个等级。患儿临床症状消失,瘤体最大直径缩小>75%为显效;患儿临床症状基本消失,瘤体最大直径缩小>50%为有效;各种症状体征均未消失,瘤体最大直径无明显变化甚至增大为无效。总有效率=(显效+有效)例数/总病例数×100%。3)术后并发症:统计患儿术后并发症发生情况,其中疼痛、恶心、呕吐、发热等视为一般并发症,肝功能严重异常、肝脓肿、胆道损伤等视为严重并发症。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 2组手术前后瘤体最大直径变化情况比较

组内比较,术后3个月和术后6个月,2组瘤体最大直径均显著小于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。组间比较,术前及术后3个月2组瘤体差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,富血供组瘤体最大直径显著小于乏血供组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组手术前后瘤体最大直径变化情况比较

*P<0.05与同组手术前比较。

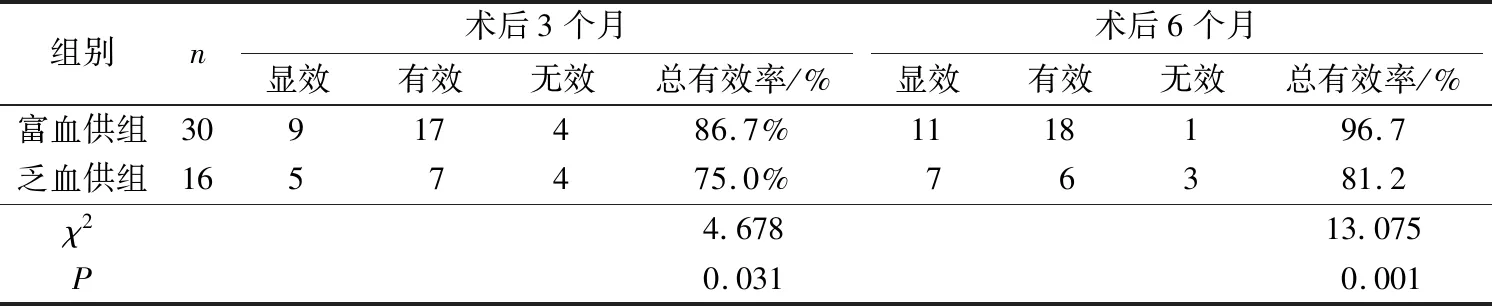

2.2 2组术后疗效比较

与乏血供组比较,富血供组术后3个月及术后6个月的总有效率显著升高,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 2组术后疗效比较 例

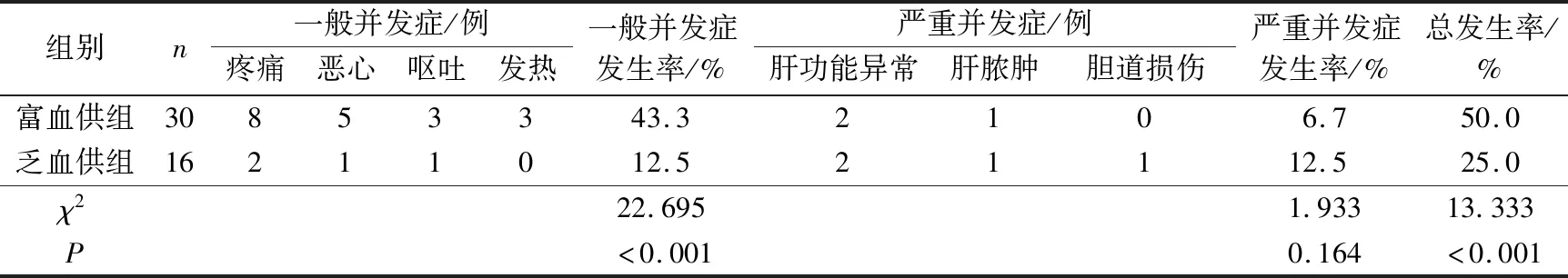

2.3 2组术后并发症发生情况比较

治疗后富血供组的一般并发症发生率显著高于乏血供组,差异有统计学意义(P<0.001);2组严重并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后富血供组的并发症总发生率显著高于乏血供组,差异有统计学意义(P<0.001)。见表3。

表3 2组术后并发症发生情况比较

3 讨论

婴幼儿肝脏血管瘤主要分为血管内皮瘤和海绵状血管瘤。肝血管瘤的临床表现缺乏一定的特异性,较小的血管瘤多无临床症状,大于4 cm的肝血管瘤多伴有腹胀腹痛、恶心干呕、肝脾肿大等表现[9]。目前关于肝血管瘤患儿的治疗方案仍存在一定的争议。随着介入微创技术的不断发展,经肝动脉注入平阳霉素等药物栓塞治疗已成为目前临床上药物治疗无效或不耐受手术的肝血管瘤患者的主要治疗方式,平阳霉素与碘化油混合后有效延长了其对血管床的硬化作用时间,破坏内皮细胞,形成瘤腔内血栓,破坏瘤体血供以抑制血管瘤生长[10]。

有研究[11]发现,成人经肝动脉栓塞介入治疗的疗效与肝血管瘤动脉造影的表现及分型密切相关。动脉造影分型对于指导肝血管瘤的临床治疗具有一定的意义。但有关于婴幼儿肝血管瘤的动脉造影分型与介入治疗疗效及安全性的相关研究尚无确切证据。贾科峰等[12]研究发现乏血供型肝血管瘤患者单纯采用介入治疗的疗效欠佳;且不同血供特点的成人肝血管瘤经肝动脉栓塞介入治疗的疗效具有显著差异[13]。本研究结果发现术后6个月,与乏血供型患儿比较,富血供型患儿的血管瘤直径明显缩小,治疗总有效率明显升高,差异均有统计学意义。这可能是因为富血供型血管瘤一般是肝动脉供血,血供丰富,进入瘤体的药物明显高于乏血供型,从而使其疗效更为明显。肝动脉栓塞术后有一定概率出现发热、疼痛、恶心、呕吐等不良反应,甚至造成一些严重的并发症,如肝脓肿、胆道损伤等[14-15]。本研究发现2组患儿出现了不同程度的术后并发症,且富血供型患儿的一般并发症发生率明显高于乏血供型,这可能是因为富血供型血管瘤中吸收药物剂量较高引起的。但也有研究提出,与富血供型相比,乏血供型肝血管瘤血供较少,“虹吸”作用弱,容易造成血管误栓,更容易引起胆道损伤等严重并发症[16]。本研究中乏血供型肝血管瘤严重并发症的发生率与富血供型组无显著差异,可能跟本研究样本量较小有关。该结果对于临床医师选择肝血管瘤的治疗方式仍具有一定的提示意义。

综上所述,经肝动脉栓塞治疗不同动脉造影分型的婴幼儿肝血管瘤,其疗效存在一定程度的差异,临床上对需要进行介入治疗的肝血管瘤患儿,应以安全、有效为原则,权衡介入治疗的必要性和安全性,选择患儿获益最大的治疗方式。