基于包容性理念的港城界面滨水区重构策略探索

——以悉尼达令港更新项目为例

李 勤, 郁小茜

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

港城界面是交通功能与城市功能相互作用形成的经济地域综合体,具有滨水和靠近市中心的区位特点,是港口城市潜在的优质自然、历史、文化和社会资源. 20世纪60年代,城市港口经历港口外迁、港区废弃、去工业化、区域真空化和再生等发展阶段后成为颇受关注的区域[1],促生了再开发热潮. 以城市发展需求和公众需求为设计出发点,多元复合的更新方式已成为国际范围内港城界面滨水区更新趋势. 然而,我国多数重构项目仍是商业和地产导向下的“拆旧建新”式更新,排斥市民共享高品质滨水环境,港城界面滨水区出现商业属性过重、公共属性缺失、历史文脉破坏、长期利益堪忧等问题,继而导致港口城市资源分配不均,城市包容性欠佳. 如何恢复港城界面滨水区公共属性,使其更新成果惠及不同人群,从而提升港口城市包容性,成为亟待解决的问题.

本文引入包容性理念,就港城界面滨水区重构涉及的发展方向、功能调整、交通规划和空间分配等方面的内容进行梳理. 包容性理念是包容多样性与差异性的价值取向和标准,在以人为本的前提下,追求公平和多元的成果共享,以人本、公正、多样和共享为核心准则[2]. 目前城乡规划学领域对包容性理念的研究多从宏观角度入手,提出推动公共服务均等化、提升城市就业包容度、促进城市居住融合等城市层面的包容性引导措施,但对包容性理念在特定城市空间的具体化应用研究较少;对港城界面滨水区的研究多从区域本身入手,提出更新模式、交通引导、功能置换的相关具体策略,部分研究在文脉存续和资源共享等方面进行了初步探索,但缺乏全面、系统化的针对性措施.

因此,本文以港城界面滨水区为研究对象,运用文献研究和实地调研等方法,剖析国际港城界面滨水区重构趋势,分析国内重构困境. 利用包容性理念,梳理港城界面滨水区要素特性,提出包容性的重构策略,以期对国内重构更新实践有所启发.

1 港城界面滨水区重构相关研究与实践

1.1 港城界面及其演化趋势

港城界面一词最早在1982年由以色列地理学家海尤斯(HAYUTH)提出,但并未明确其具体内涵. 1989年,港口地理学家HOYLE指出,港城界面是港口用地与城市用地之间的地理分界线,或港口用地向城市用地的转化区域[3]. 国内专家对港城界面的解读分为“港城关系”与“界面”两部分,港城关系体现港区与城区间的动态变化,界面则指向一种相互作用. “港城界面”更能表征港口与城市的交互状态,是特定的一类滨水区,既是港口的一部分,也是城市的重要组成[4].

英国地理学家博德通过描述单个港口时空演化的基本模型(图1),将港城关系分为3个阶段:港城一体、港城扩张、港城分离. 港城一体阶段,出于商业交流与货物运输的便利,简易的小型港口通常位于城区①位置,其他设施与港口紧邻;随着工业革命兴起,货物规模增加、船舶规模增大和铁路兴建,港口位置②③逐渐迁出内城中心,港城关系进入扩张阶段;随后因为运输条件要求进一步提高,港口呈现专业化趋势,港口活动逐渐集中于远离城区的④位置,位于城市中心的初始港口①被改作其他用途⑤[5].

1.2 国外港城界面滨水区重构研究现状

1.2.1 国外港城界面滨水区重构模式

港城界面滨水区重构始于20世纪60年代的北美地区,70年代迅速扩展至欧洲的港口城市,80年代,澳大利亚、日本和新加坡将港城界面滨水区重构列入更新日程,探索市区旧港的重构更新.

国外港城界面滨水区重构可分为商业导向、地产导向与复合开发3种模式. 在重构的起步阶段,商业发展有助于增加人气[6],因此国外部分更新项目注重商业与地产的发展. 城市更新背景下,商业和地产导向的更新模式忽略港城界面滨水区既有资源、文脉和场所精神传承,逐渐由复合型更新模式取代. 复合型更新在港区的融合上关注多元功能,更加有利于城市资源调整和优化. 20世纪末期,港城界面滨水区更新在复合型发展的基础上,逐渐融入当地城市功能,关注使用人群需求、港区特色性营造与可持续发展.

1.2.2 国外港城界面滨水区重构典型案例

目前国外较为成熟的港城界面滨水区再生项目多采用复合型发展模式. 英国利物浦滨水区制定可持续性、人本性的统一发展框架,尊重文化多样性、关注港城关系、注重共享空间的积极作用,港区建筑底层部分架空或后退,以增强与外部公共空间联系[7]. 德国汉堡港利用历史地段文脉营造地域特色,强调滨水空间的开放性和共享性,发展混合用途空间,规划尺度合理的休憩用地和连续高效的步行体系,注重港口区域生态环境的可持续发展[8]. 法国马赛港考虑多元化的人群需求,在核心区置入各类文化设施和休闲场所,为公众提供多样化的生活方式,塑造多层次公共空间[9].

国外港城界面滨水区重构案例特点:以人本化设计为出发点,制定宏观发展框架;强调滨水景观等资源的开放性和公共性,建筑采取针对性设计提升共享性;港区功能、空间和文化是多元的;规划步行友好的交通网络,注重港城融合;环境生态化设计;港城界面滨水区的更新是动态的、可持续的.

1.3 国内港城界面滨水区重构研究现状

我国对港城界面滨水区的关注始于20世纪90年代. 受发达国家影响,国内港口城市意识到港城界面滨水区更新是推动城市发展的有力措施,以整体置换、土地出让、逐步开发等方式促进旧港区功能转型[10]. 国内与港城界面滨水区相关研究可分为2个方面:针对国外港城界面滨水区更新的研究和港城界面滨水区重构的本土化策略.

1.3.1 针对国外港城界面滨水区更新的研究

对国外港城界面滨水区更新的研究主要是解读其更新策略、更新模式与更新理念. 共享、多元、生态、可持续、人文主义和港城融合等理念是研究的重点与趋势. 胡昕等[11]总结了国外滨水区实践案例,将港区更新归纳为运输调整发展、港口休闲功能替代和城市功能替代3种模式. 朱婷文等[12]分析伦敦帕丁顿滨水区的更新经验,指出港区人文环境应与社会环境同步建设. 卢吟咏[13]从发挥市场力量、区域整体规划设计和文化导向3个维度分析英国卡迪夫湾区复兴历程,认为湾区与中心城区更新应当协同发展.

1.3.2 港城界面滨水区重构的本土化策略

在国内,港城界面滨水区重构又称为“老港区城市化改造”或“城市中心港口改造”,国外先进的设计理念对国内产生了一定影响. 王嘉祺[14]提出老港区城市化改造需要适应性、多样性、开敞性与延续性的设计构思. 段苏桐[15]总结国内老港区再开发普遍存在的港城分离、功能缺失等问题,提出多维度功能混合、内外联动等策略. 马聃[16]指出城市中心地带港口更新应结合城市中心功能定位,促进港城融合. 程然[17]基于港城融合视角,从港城联动、开放复合和厚生利用3个方面提出市区老港的更新策略.

从对国外更新经验和国内本土化策略研究中总结出国内港城界面更新趋势:人本、生态、多功能混合等设计理念对国内产生了一定影响;本土化策略重视港城融合,城市功能置入是较为有效的方式;已经认识到港城文脉延续的重要性,但缺乏针对性设计策略.

1.3.3 国内港城界面滨水区重构困境

我国对港城界面滨水区重构策略研究已有与国际接轨的趋势,部分港区在文脉存续、功能配置层面进行了有益探索. 青岛、大连、秦皇岛等港口城市从港城融合的角度寻求旧港更新路径,港区功能趋于多元化(表1).

表1 国内部分城市港口重构项目概况

然而,国内部分旧港在获得短暂发展的同时,其改造仍存在一些问题,主要体现在:第一,消费定位过高. 消费定位面向中高阶层、游客与高新产业从业人员,未考虑居民使用需求,港城界面滨水区难以保持其公共属性. 第二,文脉特色缺失. 追求物质环境改善,忽视文化、环境建设. 第三,交通规划杂乱. 存在车行优先、人车混行等问题. 第四,空间格局失衡. 存在功能节点间隔过远、公共空间尺度过大等问题. 这些问题限制了国内港城界面滨水区的进一步发展,暴露了公共属性缺失、长效利益堪忧等弊端. 我国港城界面滨水区重构应与城市高质量发展保持同步,在发展方向、功能调整和空间分配等方面考虑城市发展需求和公众需求,探索更具针对性和可操作性的重构策略.

2 基于包容性理念的港城界面滨水区重构解析

2.1 包容性理念的研究

2.1.1 包容性理念的发展

2007年,针对亚洲各地区发展不平均的问题,亚洲开发银行首次提出“包容性增长”概念,强调增长成果由人人共享. 经过理论拓展,包容性增长的理念逐渐形成,强调让更多人享受全球化成果,让弱势群体得到保护等,核心是多层次、多方面的平等和共享. 包容性与增长相结合,使其由单纯注重经济增长,转变为“关注弱势群体、注重公平正义、保证人人共享发展成果”的增长. 公正和共享是包容性增长的核心要素.

2011年博鳌亚洲论坛上,我国提出“包容性发展”理念,各国达成包容性发展的共识,并提出“在经济发展的同时,要获得社会的发展和人的发展”. 包容性理念从经济领域转变到非经济领域,强调发展成果惠及所有人群.

2.1.2 城乡规划领域中的包容性

我国快速城镇化进程中,过多注重物质环境改善、城市形象提升和经济利益回报,忽视了诸多社会层面需求,导致社会分化等城市问题,城乡规划领域的包容性发展日益受到专家学者的关注.

1996年,第二届联合国人类住区会议(简称“人居二”)议题是“人人有适当住房”和“城市化世界中的可持续人类住区发展”,提出要创造美好人居环境. 会议虽未明确提出包容性的价值标准,但是表明了包容性在城市规划领域的物质空间内涵,即人人共享的人居环境. 会议关注住区中的平等、多样性观念和重视基础设施建设的思想,反映了其内在的包容性含义是平等、多样、共享.

2016年,第三次联合国住房和城市可持续大会(简称“人居三”)通过《新城市议程》,从价值目标和实施措施2方面阐明包容性的社会内涵. 议程核心愿景 “建设人人共享的城市”体现社会公平的价值观;会议中提出的以人为本、重视公共空间等具体策略,从实施措施层面阐述了包容性城市的构建方式.

人居三对包容性理念的阐释在人居二的基础上进行了拓展和延伸,增加对城市建设层面的需求,指出多元的城市文化、多样化的城市建设、共享的公共空间和城市服务是城市包容性的体现.

2012年,中国规划年会以“多元与包容”为主要议题,探讨多元文化与区域经济发展、社会包容等方面的内容,认为城乡规划需要关注城乡弱势群体发展的空间[18]. 《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出建设包容性社会的发展目标,实质是塑造城市空间的包容性规划制度——包容性城市规划. 这要求城市规划与城市更新不再以单纯的物质环境更新和城市资本增值为目的,而是从社会公平和空间正义角度出发,构建人民的城市、共融的城市和共享的城市[19].

综上,包容性在城乡规划领域的拓展应用以解决城市发展中的各类社会问题为目的,其内涵包括:以人为本、对平等的追求、对社会和文化多样性的维护、对城市发展多样性的尊重、对城市公共空间和公共服务共享性的重视. 包容性规划是城市建设和发展的价值标准和趋势.

2.2 包容性理念的内涵

本文包容性理念的内涵是结合经济学与城乡规划领域的包容性及相关理念研究提出的,是对多样性和差异性的包容,以解决当下我国港城界面滨水区重构中过商业化、功能单一、生态破坏、文脉缺失等问题. 核心内涵包括:以人为本,重视公众需求和城市发展需求;公平正义,保证各类公共资源的公平配置,尤其关注弱势群体;多元融合,尊重社会、文化、功能和空间多样性;资源共享,确保更新成果惠及所有人群;生态友好,实现环境的可持续发展.

2.3 基于包容性理念的重构思维转变

城市公共空间对提升城市包容性的积极作用为港城界面滨水区重构提供了新思路. 2015年,联合国《变革我们的世界:2030可持续发展议程》指出向所有人提供安全、包容、无障碍、绿色的公共空间,这也是包容性城市建设的重要途径. 人居三会议在《新城市议程》中同样指出,要构建滨水地区等高品质公共空间,以促进社会互动和包容,保护多元文化遗产和风貌. 港城界面滨水区已成为包含多种城市功能的复合区域,要注重与周边环境的共享性、互通性和连续性.

当下我国相关学者在与滨水区包容性相关的研究中表明,滨水空间的包容性较多体现在公平正义、多元和共享等方面. 宋伟轩等[20]强调了滨水空间的公共性,认为以人为本和公平公正是滨水空间土地使用的根本原则,城市滨水区开发利用的实质是社会效益、经济效益和环境效益的综合平衡. 李飞等[21]提出衡量滨水社区公共空间包容性规划社会绩效的策略是公平性、正义性和多元性,分别从空间均衡、空间再分配与利益再分配的角度阐述滨水社区公共空间的包容性引导措施. 李岱宗等[22]从多元选择、空间正义、资源共享和利益均担4个方面构建包容性城市滨水空间的设计方法.

结合国际范围内港城界面滨水区重构趋势和对包容性理念的相关解读,我国包容性滨水区重构相关研究有了初步进展,滨水区的公共性和共享性得到重视,强调更新过程中社会权利和利益分配的公正性安排,唯商业化、滨水空间私有化等类型开发方式将被更具包容性的方式取代.

2.4 基于包容性理念的港城界面滨水区要素特性

2.4.1 内部特性

港城界面滨水区的构成要素包含滨水区、公共空间、公共建筑、公共环境等物质类要素和功能、文脉等非物质类要素,内部特性应体现人本性、正义性和多元性. 人本性强调公共性、民生性的宏观发展框架和空间尺度合理性;正义性侧重对不同人群所享受的港城界面滨水区内公共空间的均衡布局;多元性倾向于为不同群体提供多样化的选择方式.

2.4.2 外部特性

外部特性是指港城界面滨水区的特色性,既可以增强游客和居民对港城界面滨水区的认知感,也给往来行人留下深刻印象. 利用历史文脉和建筑风貌作为特色性的载体,可以塑造标志性的场所精神,产生良好的外部效益,吸引居民和游客参与活动. 这也是港城界面滨水区多元文化的体现.

2.4.3 内外部联系特性

内外部联系特性强调可进入公平性、面向全社会的资源共享体系和环境生态友好性,体现港城界面滨水区在城市公共空间中所处的地位,反映港区与城区在功能、资源和环境等方面的融合与联系. 良好的内外部联系特性为不同人群在港城界面滨水区提供了日常化往来的可能,并在城市公共空间层面体现更好的公平正义.

2.5 基于包容性理念的港城界面滨水区重构策略

港城界面滨水区重构与城市空间结构整合、旧港再生、城市发展转型和城市包容性塑造密切相关. 本文基于包容性理念内涵,从以人为本、公平正义、多元融合、资源共享和生态友好5个维度,提出可供参考的范式.

2.5.1 确定以人为本的规划思路

多维定位:整体规划与局部更新相结合,以补充公共功能、构建城市公共空间为宏观发展框架,适当规划各类用途,但应较多关注满足民生需求、提高城市生活质量和推动社会发展的更广泛、更综合的目标.

整体控制:整体控制和引导各类公共空间和功能空间布局,营造尺度宜人、与步行和骑行休憩距离呼应的空间节点,避免出现公共空间的“巨构化”和结构失衡.

2.5.2 落实公平正义的设计目标

步行通道连续性:控制步行通道的宽度、形态和位置,使居民和游客在港城界面滨水区的活动不受建筑物和其他障碍物阻隔.

公共空间分配正义性:注重滨水区的公共性和可达性,为公众提供均等的亲水机会,亲水空间与公共空间应均衡布局,采取差异化设计,尤其关注弱势群体需求.

可进入的公平性:港城界面滨水区外部预留足够的公共通道,提高可进入的公平性.

2.5.3 提倡多元融合的发展模式

功能多元化:水域和陆域统筹设计,引入各类城市功能,满足公众多元需求.

公共空间多元化:布置多类型、多层次的公共空间,促进功能与空间相融合.

文化多元化:尊重历史文脉,采用适应性再利用策略,促进历史遗存与港区环境和城市环境相融合.

2.5.4 形成资源共享的服务体系

建筑开放化设计:公共建筑的屋顶、露台等区域选择能够面向公众开放的设计形式,提高公共建筑使用效率,促进资源共享.

文化共享:举办多形式、多层面、全民参与的节庆活动,保证全民共享港城界面更新成果.

2.5.5 实施生态友好的环境设计

结合当地生态城市政策:以生态友好型环境建设提升港口城市生态性.

倡导低碳环保出行方式:优先发展步行和轨道交通,降低短距离出行成本和环境污染.

3 达令港港城界面滨水区更新项目

达令港港城界面滨水区重构项目在起步阶段就对城市环境和人的需求给予关注,强调人在城市环境中的重要性. 项目以构建“更具包容性、更加可持续”的城市公共空间为设计出发点,通过各项包容性更新策略,达到了满足“多样用户的多样需求”的设计目标,获得社会经济、人居民生和城市环境的多方共赢,是港城界面滨水区转型较为成功的案例. 本文基于实地调研和相关文献研究,简述达令港更新项目实施过程,并运用包容性理念分析其项目特点.

3.1 项目背景

达令港位于澳大利亚悉尼市中心西北部,南起悉尼唐人街,沿科克湾两岸向北延伸,西至派蒙特城区,东临国王街码头(图2). 达令港历史悠久,是澳大利亚工业的发源地. 1815年,澳大利亚第一台蒸汽机在达令港开始工作,达令港正式启用. 1984年,达令港的工业历史结束,同年,新南威尔士州总理决定重新开发达令港,并将其归还悉尼人民. 1988年,达令港被改造为庆典场所正式开放. 此后,达令港历经数次更新,由工业旧港转型为城市滨海综合休闲区,成功实现了港城界面滨水区再生.

3.2 项目实施过程与实施效果

达令港港城界面重构过程共分为4个阶段:起步(1984—1988年)、调整(1988—1992年)、发展(1992—2017年)、优化(2017年至今),各阶段对重构过程中出现的不同问题采取了针对性解决措施(表2)[23].

经过4个更新阶段,达令港逐步形成以滨水区为核心,滨水步行街为动线的城市活力空间. 滨水步行街紧密联系城区周边商业与亲水区域,外圈环布悉尼水族馆、澳大利亚国家海事博物馆、悉尼国家会议中心、悉尼国家展览中心、悉尼国家剧院、中国友谊园林、达令港城市广场等重要节点,步行路线向外辐射可达悉尼高线公园、动力博物馆(图3,图4). 该区域功能完善、交通便利、环境优美,每年吸引约2 500万游客到此观光游览.

表2 达令港更新重构过程

3.3 基于包容性理念的达令港更新项目特点

3.3.1 人性化的设计理念和空间尺度

人性化的设计理念和空间尺度是以人为本的深化和现实化,也是达令港更新项目的设计出发点. 达令港更新项目以构建大型城市公共空间为导向,采用多功能复合型开发模式. 港区功能定位符合公共性的宏观框架,着眼于城市功能提升和未来发展,满足城市和居民对于港区更新、城市功能拓展的需求. 在空间尺度方面,结合步行与骑行活动对休憩场地的要求,整体控制公共空间的布局和间隔距离,在滨水区、公共广场等区域设置与景观相结合、可供停留休憩的场地与设施(图5). 港区各类功能空间与休憩场地密切联系,方便易达.

3.3.2 连续开放的滨水区和步行体系

连续开放的滨水区和步行体系是落实公平正义的重要措施. 达令港区域注重滨水区的可达性与公共性,从派蒙特桥直至IMAX影院的完全开放的“U”型滨水区域为公众提供了适宜的公共活动空间. 滨水岸线、浅水池、儿童戏水区等各类亲水区结合建筑布局、游览路线等影响因素均匀配置,确保公共空间分配正义性,形成高品质的游憩环境.

达令港区域采取交通分流和建筑针对性设计为公众提供连续、安全、友好的步行体系. 以高架桥分流港区机动车交通和行人交通,桥下空间供步行或骑行通过;公共建筑规划和布局以不阻碍公共视线、保证公众视野和步行路线的贯通性为前提(图6),保证了步行体系的连续性.

达令港区域内步行体系可以从派蒙特步行桥直至南侧悉尼唐人街,与悉尼高线公园相接. 在派蒙特桥两侧、悉尼国家会议中心北侧、中国友谊园林东侧等位置布置步行和骑行入口(图7),提升可进入公平性. 2017年优化阶段,达令港区域内设计了全新的骑行通道、步行通道和公共交通接驳点,让原来互无关联的街区、港口和市中心实现了联系.

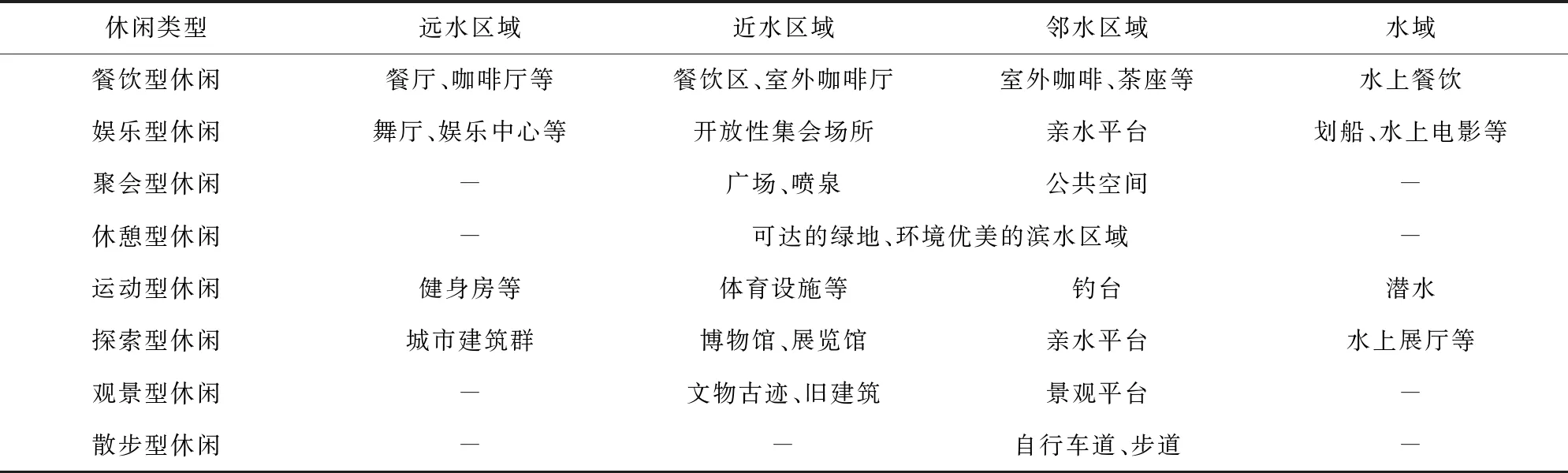

3.3.3 多元的港区功能、空间和文化

简·雅各布斯在1961年提出,多样性是城市的天性,一条成功的街道应当一天中的大部分时间都有人在街道上活动,港城界面滨水区的重构也是如此. 达令港采用复合开发的模式,引入展览、商业、居住、文旅、餐饮等多种业态,休闲类型多样化(表3),为居民和游客提供丰富的游览体验. 多元化的公共空间与港区业态相互融合,有利于增强港区活力,促进港城一体化.

除滨水空间外,达令港区域同时建设了一系列不同规格、不同特点的公共空间节点,包括步道、浅水池、旱地喷泉、绿地、儿童乐园等(图8). 提供差异性环境可以满足不同人群的需求,使其享受平等的休憩权利. 通过植入公众日常交流、通行和休闲活动所需要的“慢节奏”空间,激发港城界面滨水区活力.

表3 港城界面滨水区休闲活动布局

历史文脉资源的适应性再利用能够延续港区文脉,营造独特的场所精神,也是港区文化多元化的体现. 达令港区域的历史文化遗存可以分为物质类和非物质类. 对于具象化的物质类历史遗存,即工业遗产,如派蒙特桥、阿尔迪莫发电站和“货运线”铁轨,在维护修复的基础上,分别赋予新功能,派蒙特桥成为连接达令港两岸的重要步行桥,阿尔迪莫发电站设计为动力博物馆,“货运线”铁轨于2015年设计为悉尼高线公园. 其次,对于较为抽象的物质类历史遗存,可将其形象化,重现往日景象,如澳大利亚国家海事博物馆的部分船展厅泊位便是曾经航船停靠的地方. 而部分非物质类遗存,可以通过周期性活动等加以传承.

3.3.4 共享的公共建筑和节事活动

公共建筑开放化设计可以进一步提高资源利用率,贯彻更新成果由全社会共享的服务体系. 公共建筑的底层和朝向景观一侧采用玻璃、金属等建筑材料,营造通透轻盈的整体观感,使公共建筑与室外空间有机结合,相互渗透. 建筑底层提供活跃的公共室内空间,如城市客厅等. 达令港区域内悉尼国家会议中心等公共建筑通过布满植物的坡道、踏步、露台等方式(图9),构建多维的绿化层次,形成良好的空间氛围,增强自然环境与人造环境的对话关系.

作为悉尼较为重要的庆典场所,达令港每年举办诸多节事活动,如悉尼国际游艇展、艺术市场、旧物市场和每周六晚的焰火表演等. 来自世界各地的游客可以欣赏到不同街头艺人在这里进行的精彩表演,极大提升了达令港区域的文化共享性.

3.3.5 生态可持续的港区环境

港城界面滨水区的生态可持续性设计对韧性城市建设具有重要意义. 达令港的更新过程响应悉尼市更大范围的开放空间可持续性建设号召,结合水敏性城市设计方案,设置了可渗透的铺装与雨水收集树坑,最大限度地达到了环境的可持续性设计. 港区优先发展城市轨道交通和低碳环保的出行方式,降低了出行对环境的影响.

4 结论

本文主要研究将包容性理念应用于港城界面滨水区重构. 在城市向高质量发展转型的背景下,从国际重构趋势和国内重构困境出发,解读包容性内涵,梳理港城界面滨水区要素特性,提出包容性的港城界面滨水区重构策略. 结合实地调研案例分析,验证包容性理念应用于港城界面滨水区重构的可行性. 得出如下结论:

1)包容性理念下的港城界面滨水区重构策略能够推动旧港转型,促进港口城市发展. 首先,包容性的重构策略以构建城市公共空间和补充城市公共功能为宏观发展方向,保证了港城界面滨水区公众性,并以多元业态形式兼顾商业效益,可以改善国内重构面临的商业属性严重、公共属性缺失和长效利益堪忧等问题. 其次,基于策略引导,港城界面滨水区成为全社会共享的优质城市资源,能够均衡城市公共资源配置,提升港口城市包容性.

2)通过提炼包容性理念的核心内涵,提出包容性的重构策略应落实在以人为本、公平正义、多元融合、资源共享和生态友好5个维度:确定以人为本的规划思路,把控发展方向和空间尺度,实现功能公众化和尺度宜人化;落实公平正义的设计目标,保证滨水区、公共空间和基础设施等公共资源分配的公平性,关注弱势群体需求;提倡多元融合的发展模式,港区功能置入、空间规划和文化发展多元化;形成资源共享的服务体系,增加不同人群在港区往来机会,促进港城融合;实施生态友好的环境设计,以港区生态性环境建设增强港口城市韧性.

3)基于包容性理念的港城界面滨水区重构策略,既与我国实际情况相结合,又与国际范围内的发展趋势保持一致,与以往的本土化策略相比更加注重城市发展需求和公众需求,更具有针对性,适用于国内市区旧港更新重构. 在延续旧港特色的同时,能够使港城界面滨水区发展与城市发展同步,具有极高的灵活性和可操作性.