现代化视角下北京旧城历史街区公共空间发展研究

——以金丝套地区为例

崔晶铭, 杨一帆

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

20世纪80年代初我国开始关注历史街区的保护问题,1986年国务院公布第二批国家历史文化名城时正式提出“历史街区”概念[1]. 在北京旧城快速发展的背景下,历史街区的发展普遍着重整体风貌的保护而忽视了公共空间的有机更新,导致街区与时代脱节. 在现代化进程中,北京旧城历史街区公共空间的保护面临一系列值得深入探讨的问题,特别是以具体地段公共空间为对象的、具有针对性和实践性的研究仍待推进. 本文以北京什刹海金丝套地区为例,通过实地调研勘查现状,将其与北京其他历史街区做共性比对,从中总结普遍存在的问题,并提出相应对策.

1 历史街区公共空间的发展历程及特征

历史街区公共空间经漫长的演化洗礼展现多样形态,因承载社会居民活动而折射出当地市井生活,且悠久的历史变迁造就了丰富历史文化. 金丝套地区总面积74 600 m2[2],位于前海北沿和后海南沿的夹角地带,三面环水,地理条件优越. 空间由金、元的变迁到明、清逐步走向成熟,传统四合院密度高且是北京内城非正南北走向的四合院地区. 历史悠久且文化底蕴深厚,空间大体呈现清代整体格局.

1.1 历史街区公共空间的发展历程

1.1.1 形成期(唐至清代)

北京旧城基本空间格局形成于元代,整体成型于明、清. 在都城内城垣限制下,空间形态随之变化,后在胡同规制与里坊制度影响下,大规模出现街巷和胡同. 宋代街市的出现,使传统公共空间取得重要突破,清末逐渐形成较多商业及娱乐型公共活动空间[2].

金丝套地区元代前淹没于水下,元代伴随积水潭漕运形成浅滩和陆地. 明代城墙南移,积水潭面积缩减,片区陆地面积扩大,因水而来的胡同肌理开始出现,由蜿蜒杂乱逐渐过渡到清晰明了的走向,清乾隆时期完全成型,展现独特斜向肌理. 院落空间自明代逐渐增多,清末出现荷花市场、会贤堂等商业及娱乐型空间.

这个时期,历史街区公共空间形态经历丰富的演变,空间格局大多延续至今,是历史街区公共空间格局的重要形成期.

1.1.2 转化期(民国时期)

这一时期中,北京城开始步入近代化进程,因城市功能和社会结构的变化,旧城中出现了新型建筑,王府官署等部分建筑挪作新用途,但整体空间格局基本未变.

金丝套地区基本延续清末格局,仅西部胡同数量、形态和恭王府格局稍有变化,沿海道路变规整、笔直. 部分建筑功能改变,如1937年恭王府作为辅仁大学女生学堂,1948年会贤堂作为辅仁大学校友楼.

在环境变迁时期,空间格局相对稳定,建筑空间内增添新功能,如文化、教育和聚会等功能,是历史街区公共空间内涵发展的关键时期(图1).

1.1.3 生长期(1949年至今)

1949年后,北京作为首都,人口的快速增长,城市功能的复杂化,都加大了旧城扩容的需求. 19世纪末“见缝插针”“滚雪球”的改造方式,导致了传统居住空间格局发生变化,城市建设致使部分历史街区消失[3]. 近些年随着各方对历史城市保护和首都文化建设的重视,以历史环境保护为导向的空间营造备受关注,得以保留的历史街区正通过环境整饬、功能业态调整等方式得到修复.

金丝套地区历史街区得以保留,但出现私搭乱建现象,院落密度增大. 月牙河曾被填平,形成柳荫街和前海西街,总街巷格局基本未变. 整体空间分割为宁静内部居住区和公共临水活动区,后发展为著名旅游景区.

这个时期虽建筑空间遭破坏,但历史文化保护意识的增强促进了公共空间质量的提升,是历史街区重现生机的主要阶段(图2).

1.2 历史街区公共空间的特征

1.2.1 公共空间形态多样

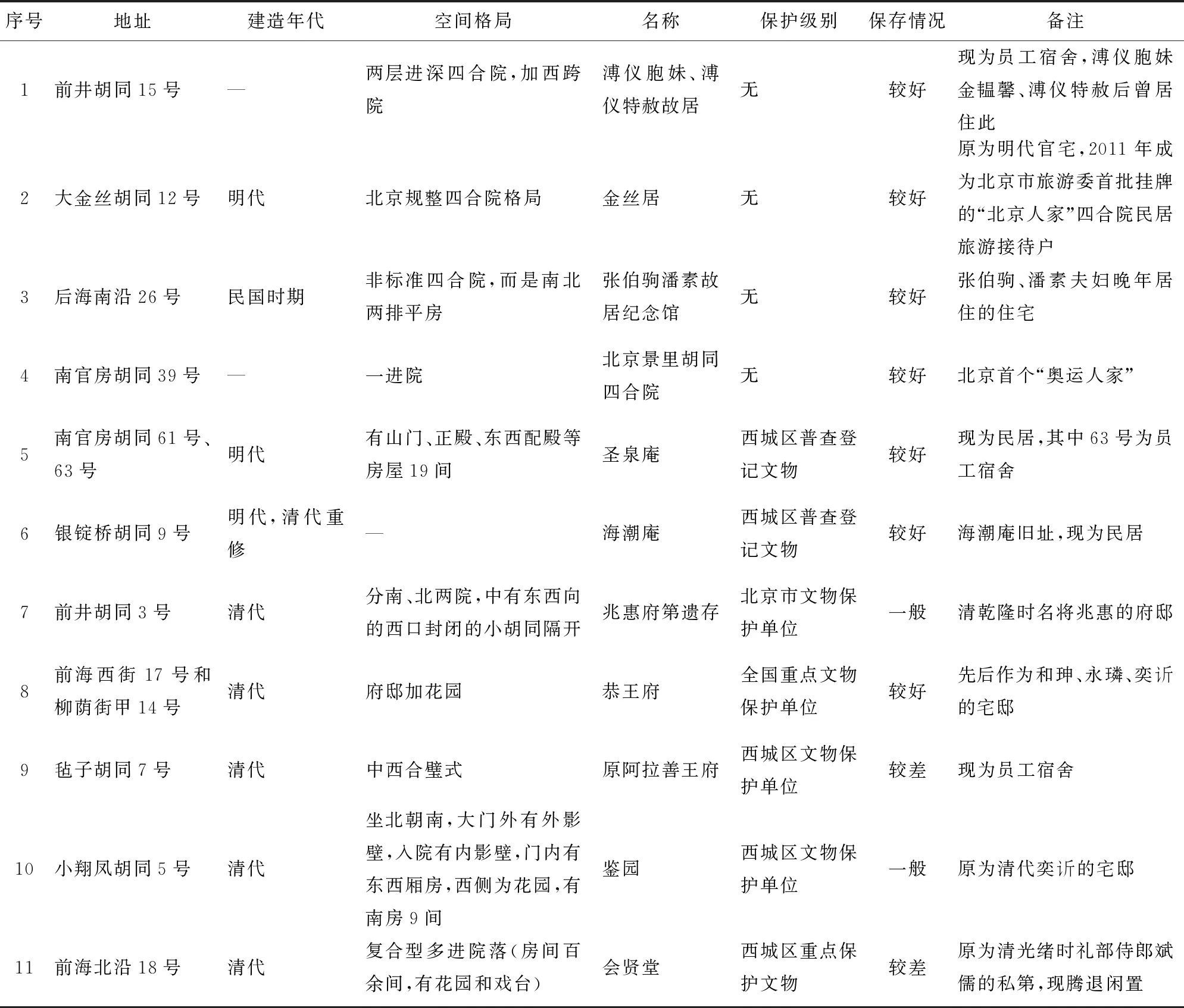

历史街区悠久的变迁历程及公共活动的多样化,决定了公共空间形态的多样性. 金丝套地区经多朝演进,胡同随地赋形,或倾斜或曲折,尺度充满变化,房屋为保持正南北朝向与胡同构成锯齿状夹角. 建筑空间格局多样,有一进、二进、三进等复合型多进及中西合璧式(表1). 此特征体现了历史街区公共空间的多样价值,反映出公共活动的多样性.

1.2.2 空间系统具有连续性

历史街区街巷、空间节点及景观节点有机组成了完整连续的公共空间体系[4]. 金丝套地区数条胡同蜿蜒其中,传统院落星罗棋布,共同构成了连续的公共空间系统(图3). 此特征充分展现了历史街区公共空间的资源优势和特色.

1.2.3 历史文脉丰富

历史街区各时期人物活动及重大事件等构成了公共空间中丰富的历史文化. 王公贵胄、高官重臣竞相在金丝套地区修建府宅,形成特有的缙绅文化;各时期的士人活动给予了片区士人文化,如会贤堂内陆润庠曾组建诗社,胡适、鲁迅等在此探讨新文化运动,谭鑫培、梅兰芳等常应邀献艺;2008年北京奥运会改造的“奥运人家”,又为片区增添了奥运文化[5]. 因此,公共空间所承载的独特历史文脉需要传承和展示.

1.2.4 历史街区具有公共属性

历史街区还承担着重要居住功能,其公共空间是居民生活及各类活动的公共领域. 胡同口为金丝套地区重要公共领域,是居民主要生活和社交空间. 与民生相关的公共属性是旧城历史街区及其公共空间更新中,需要重点考虑的环节.

表1 金丝套地区部分传统建筑及文物建筑

2 历史街区公共空间的保护现状

北京旧城历史街区有着较完好的建筑体系和规整的街巷格局,蕴含丰富的文化内涵. 在保护理念发展滞后、多方面管控失调及内生动力不足等影响下,虽然历史街区空间格局及肌理得到延续,但仍呈现出缺乏公共空间网络规划、历史文化缺失、生活空间活力不足现状问题. 为深入研究和探讨,本文针对金丝套地区公共空间系统保护规划状况、历史街区文化体现状况分别展开调研.

2.1 公共空间系统保护规划状况

2.1.1 街巷空间现状

后海、前海沿岸,前海西街和柳荫街是金丝套地区主街道,内部胡同纵横交错形成网络. 整体街巷空间形态保存较完整,但由于规划未落实等问题,街巷缺乏整饬,未形成完整连续的空间网络系统,游览路线缺乏有序化和系统化. 又因保护方式单一,街巷空间失去特色和活力,需要提升空间品质.

2.1.2 节点空间现状

金丝套地区节点空间主要有3类:重要建筑空间、胡同口空间和独具特色的胡同空间. 据记载明、清遗留院落150多座,但因对其价值认识不充分、保护意识薄弱和社会环境变迁等原因,部分建筑空间格局被破坏并缺乏保护利用,如会贤堂成为大杂院,阿拉善王府被新建楼替代,破坏了该节点的历史及文化价值. 胡同口空间单调、品质差,沦为停车场. 作为旅游区缺少游览地图,大多未设立必要公共标识引导. 而特殊节点空间未与普通空间做区分处理,导致其特性未能凸显. 整体而言节点空间缺乏整饬和与街巷的有机组合(图4).

2.2 历史街区文化体现状况

文化内涵是历史街区保护的重要部分,但因各类节点空间未在充分挖掘文化内涵下进行改造利用,金丝套地区多种文化在空间中难以得到体现. “躯壳式保护”导致街区仅达到保留历史的目标,而文化内涵荡然无存.

3 历史街区公共空间的问题及分析

从调研现状来看,金丝套地区历史街区公共空间的发展存在较多需要解决的问题,如缺乏公共空间网络规划、历史文化缺失和生活空间活力不足等,这些问题在北京旧城历史街区公共空间中具有一定代表性.

3.1 缺乏公共空间网络规划

历史街区公共空间是一个有机整体,其发展中普遍忽视了公共空间网络的营造.

金丝套地区历史空间节点众多,街巷肌理保存较完整. 片区主要采取单一的保护形式、缺乏游线组织及空间整饬,而陷入公共空间品质差、流线混乱及人流量较少的困境,无法体现历史街区的空间价值和旅游价值.

缺乏公共空间网络规划主要源于缺乏对街巷骨架脉络的梳理及公共空间的有机整合,导致无法凸显街区特色、提升吸引力及发展旅游业.

3.2 历史文化缺失

历史街区公共空间是传承区域文脉的载体,在对其实际保护发展中普遍存在2种现象:盲目更新和单纯的完全保留,两者都忽视了文化存续在空间上的落实.

金丝套地区只关注物质实体的保护,忽略了对文化遗产的保护,公共空间缺乏区域性文化的展示,如空间节点缺乏文化场景体现,导致人们难以感知历史记忆.

究其根本是人们对空间内文化价值认识不足且保护意识薄淡,纵观国内外成功案例,设计者需在充分认识文化遗产保护的重要性和尊重历史文化的前提下,以公共空间为平台,进行融入时代元素的区域文化展示,才能较好实现历史街区文化的存续.

3.3 生活空间活力不足

历史街区的保护大多难以综合考虑民生问题,居民基本生活空间需求得不到满足,生活空间品质未能提升,导致街区生活空间活力不足.

金丝套地区以居住功能为主,但生活空间及公共设施匮乏. 胡同口沦为停车场,无法满足居民日常交往、活动需求,街区缺乏服务类及活动类等空间,如活动中心、医疗卫生所及便民商店等,无法改善民生进而导致空间缺乏活力.

历史街区公共空间发展中,普遍对满足基本生活空间需求和营造品质生活空间采取忽略态度,居民生活得不到有效改善. 这样的方式无法实现街区人性化且可持续发展的目标.

4 金丝套地区公共空间更新策略

4.1 整合公共空间系统

4.1.1 主题游线组织

北京旧城历史街区的保护规划工作缺少路网骨架的梳理,难以展示街区的核心价值和唤起市民、游客的认同与热爱. 因此,更新策略借鉴日本东京的历史文化散步道系统,依类型特色对原道路进行整合梳理,再结合编织成数条主题路线[6],既能使街区路网有序化,提升对游客的吸引力,又能不断带动旅游业发展(图5).

4.1.2 公共开放空间的整饬

街区公共空间的整饬应进行精细化及人性化设计,节点空间中设必要公共标识,如引导地图、指示牌和提供纸质地图,均可给予景点介绍并指明周边各景点和路线,为游人营造清晰的观览环境. 通过道路铺装设计优化步道空间,能起到引导作用. 公共空间的整饬应从大处着眼、小处着手,不断完善和提升公共空间系统.

4.2 重塑文化节点

节点空间是公共空间系统的重要组成部分,历史街区节点空间众多,具有文化价值和历史价值. 通过重塑文化节点可更好传承和延续非物质文化遗产.

有历史意义的建筑空间可改造为文化展示馆、历史陈列馆等,还可以延续建筑原空间功能进行改造利用,如将会贤堂改造为文化活动中心,开展吟诗、读书等文化活动[7]. 通过有机、渐进式微更新,随时代步伐,对建筑空间在发展中保护的同时进行活化利用.

胡同口空间改建为袖珍公园,可借鉴西班牙巴塞罗那艺术品与公共空间结合的方式,空间内设立展板、雕塑小品等述说历史故事传递文化信息[8-9],定期举行民俗文化活动,延续历史的社会风俗及表演艺术,不断改善活动空间品质,展示文化场景.

特殊节点空间应结合具体情况塑造,如设亮色铺面勒脚勾勒出大金丝套胡同空间中的锯齿形态. 展现空间形态特色的同时给予人们直观感受,增添空间吸引力(图6).

4.3 完善居民现代化生活

随着时代的发展,旧城历史街区的空间功能逐渐不适应现代生活,街区活力和对居民的吸引力不断流失. 通过完善基础生活空间和营造品质生活空间,街区可以实现可持续发展的目标.

在改建的袖珍公园内设所需公共设施,如长椅、健身器材等,确保居民正常进行交往、休憩等活动. 活化利用闲置建筑空间,如设立社区中心、阅读空间和便民商店等,供居民进行各种文化活动并为居民提供便捷生活空间,营造良好的居民体验感、场所归属感.

考虑带动当地居民经济发展,鼓励居民新兴创意产业,如改造为民宿酒店、特色餐馆等,促进全面提升生活品质.

5 结论

本文在旧城现代化进程背景下,以北京什刹海金丝套地区历史街区为例,基于对公共空间现状问题的总结和分析,提出历史街区公共空间的发展对策. 主要结论如下:

1)从公共空间系统保护规划状况、历史街区文化体现状况分析,初步总结了在北京旧城历史街区发展中普遍存在的待解决的问题:北京历史街区公共空间的保护形式应有新的突破,注重公共空间的梳理整合;北京历史街区公共空间的塑造需凸显文化内涵;北京历史街区中仍有居民在当地生活,发展应兼顾考虑民生需求.

2)针对现状及分析,提出历史街区公共空间的更新策略,构建有序化的公共空间系统且展现出空间特色,使历史街区成为历史文化的展示平台,同时实现人居环境的改善,提升街区居民生活品质.

3)在北京旧城快速发展背景下,针对历史街区公共空间发展中的历史文化传承及街区居民生活的可持续性,从公共空间有机更新的角度出发,提出延续街区特色、文化及生活,实现可持续发展的公共空间改进和整合策略.