态度改变理论下职务犯罪调查讯问模式创新

赵雪莲

(中国人民公安大学侦查与刑事科学技术学院,北京 100038)

职务犯罪具有封闭性、隐蔽性强的特点,案件证明难度大。与一般刑事案件相比,贪污、受贿、渎职等职务犯罪案件多倚靠“从人到案”的调查过程。调查讯问所获取的口供作为直接证据在查明案件事实、降低案件证明难度、证实犯罪上具有特殊的价值。职务犯罪属于典型的对合性犯罪,调查者实施讯问时所获悉的多为指向性信息和碎片化线索,信息不完整、可用证据不足。加之职务犯罪者拥有较高的文化水平、法律意识和一定的社会资源,认知能力、自我调控能力、应讯能力均强于一般犯罪人。调查讯问中职务犯罪人拒供、谎供、翻供现象经常出现。在此情形下引入态度改变理论,关注从拒供到供述的态度改变、新态度的保持和说服的持续性,能够在突破口供的同时,保障供述的真实性和稳定性。

一、态度改变理论在讯问中的应用

态度体系包括认知、情感、行为意向、行为四个要素,在态度系统中各要素之间的联系非常紧密,任何一部分的改变都可能引起其他部分的变化。[1]具体到审讯中,犯罪嫌疑人拒供态度体系也是认知、情绪情感、行为意向等诸要素构成的整体。认知因素涉及信念和知识,犯罪嫌疑人在互动过程中形成的对案件证据情况、供述利弊的认识与判断是供述态度改变的前提基础。情感因素是供述行为倾向的心理动力,既包含因犯罪行为所产生的罪责感、羞愧感,也包括对审讯本身的接受度和对讯问人员的态度。行为意向是认知、情绪情感的综合选择,它建立在过去经验的基础上,决定审讯中的行动反应和应对策略。态度改变是指一个人已经形成的态度在接受某一信息后而产生变化的过程。审讯本质上是态度说服的过程,促使个体从拒绝供述、虚假供述到真实供述的态度转变的过程。

(一)认知平衡理论:人际互动与态度改变

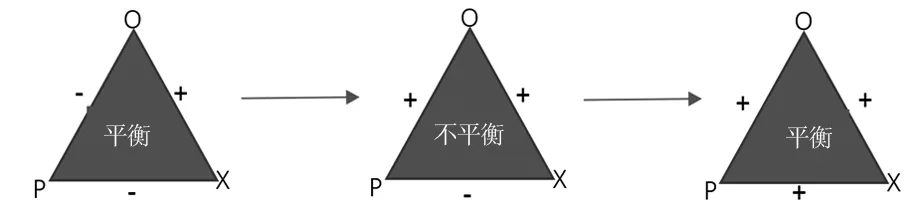

认知平衡理论(Balance theory)较好阐释了审讯情境中人际关系和态度改变之间的关系。海德(1958)以“P-O-X”模式阐释认知平衡理论[2],具体到审讯情境中P代表被说服对象即犯罪嫌疑人,O代表讯问人员,X代表犯罪事实。认知主体P与O和X之间会产生一定的情感关系,积极的情感态度赋值为“+”,消极的情感态度赋值为“-”。判断认知主体是否处在平衡状态,需要将三者关系赋值相乘,当结果为正时,P-0-X三角关系处在平衡状态,反之则为不平衡状态。认知平衡理论认为个体认知系统存在着最小化不一致、达到平衡的内在压力,即由不平衡状态向平衡状态转变的动力和心理倾向性是态度改变的内在依据。

调查讯问的目的在于查清犯罪事实、获取供述。故在一定程度上,O-X的关系是稳定的正向关系。在讯问的初始阶段,犯罪嫌疑人极力隐瞒犯罪事实,P-O关系的天然对抗性,犯罪嫌疑人的拒供态度是稳定的、平衡的。实现从拒供、谎供到供述的态度改变,关键在于打破认知主体的平衡状态。根据“最小努力”原则——改善P-O关系,消解犯罪嫌疑人对讯问人员的抵触情绪,变对立关系为相容关系是激发、唤起不平衡状态的关键。巩固不平衡状态是供述态度和行为改变的前提基础,恢复认知平衡的需求驱使犯罪嫌疑人逐渐调整、改变对犯罪事实的情感态度。

图1 认知平衡理论:人际互动与态度改变

(二)认知失调理论:认知干预与态度改变

认知失调理论(Cognitive Dissonance Theory)的基本假设是:个体倾向于保持认知间的内在一致性,行为也倾向于同现有认知保持一致。当个体体验到两种或两种以上的认知差异或行为不符合既有认知时会体验到强烈的失调感。失调程度的增加是解释、预测态度和行为改变的内部驱动力。个体通常以改变认知元素、调整认知的重要性、增加新的认知元素、改变行为等途径疏解或消除失调感,恢复协调一致的状态。

图2 认知失调理论:认知干预与态度改变

在调查讯问过程中,讯问人员需要阻断受讯对象原有认知元素之间的平衡和一致性关联,最大程度地激发失调状态。具体可通过策略性的使用证据、说服教育等策略影响受讯对象对整体证据情况、供述结果、案件走向的感知判断。通过对其认知调整过程的干预,强化并巩固“供述有利”的新认知。拒供认知与供述有利的认知冲突,供述有利认知与拒供行为的不一致打破了原有的平衡状态,触发了个体强烈的失调体验。失调感所带来的紧张、压力、焦虑、矛盾等负性情绪体验,唤起并激发了供述动机。认知失调的程度越大,个体想要恢复一致状态的动机就越强,态度改变的可能性也越大。失调量级受自由选择程度的影响,当态度与行为的不一致能够通过情境因素(审讯压力或承诺)得到足够的合理化解释时,个体不会产生认知失调。当外部诱因不足以引发态度和行为改变时,失调状态被个体解读为在自由意志下的理性选择,此时态度与行为改变具有稳定性。这进一步佐证了:相当大的奖赏或惩罚虽成功激发了供述行为但却阻止了真实的态度改变。[3]调查讯问实践中,唤起高量级的失调状态、保障供述的真实性和稳定性,应引导其内部归因、坚持“少即是多”的原则,对包括操纵审讯压力、暗示威胁与承诺在内的强制性讯问方法予以一定的规制,保持尽可能的审慎。

二、拒供态度:职务犯罪应讯心理分析

了解职务犯罪者在调查讯问阶段的心理状态及应讯心理是讯问准备环节的重心,据此制定的讯问计划、突破口选择能提高讯问工作的针对性。畏罪心理和侥幸心理是职务犯罪者最为突出的供述障碍,优势、悲观、戒备、抵触等其他供述心理障碍均是在侥幸、畏罪心理之下发展、衍生出来的。

(一)优势、侥幸心理:拒供的认知基础

侥幸心理在犯罪伊始便产生,是犯罪嫌疑人对自己能够逃避法律追究的认知自信。优势、侥幸心理在职务犯罪的连续性中不断累积、强化,并促使个体不断实施新的犯罪行为。影响职务犯罪者侥幸心理的原因主要有以下几个方面:第一,犯罪行为隐蔽、实施谨慎。周密的犯罪计划使职务犯罪者认为调查讯问人员掌握的证据不足,不存在关键、核心证据。第二,信守攻守同盟。职务犯罪属于对合性犯罪,一般没有第三人在场。双方早在实施犯罪阶段便就如何逃避调查、消灭罪证、推卸责任订立了攻守同盟。第三,迷信后台关系。职务犯罪者具有一定的身份地位、关系网络复杂。涉案人员相信通过裙带关系、利益链条织就的关系网、保护伞会帮助自己开脱罪责、逃脱惩罚。对关系网络、保护伞的迷信助长了优势、侥幸心理。第四,对个体应讯能力的自信。职务犯罪者在认知理解、自我调控和法律决策能力上高于一般犯罪嫌疑人,能够根据情境、信息反馈不断调整应对策略,具有一定的反讯问的经验。

优势、侥幸心理是个体抗拒讯问的心理支柱,具有相对稳定性,但同时也是脆弱、不稳定的临时心理状态。打破拒供的认知心理基础关键在于对侥幸心理的识别与调节控制。实践中侥幸心理常伴随着兴奋感、成就感等积极情绪,调查讯问人员可通过进程控制、策略性使用证据、利用矛盾等方式打破职务犯罪者盲目自信的认知心理基础。

(二)悲观、畏罪心理:拒供的情感基础

根据传统讯问经验,将犯罪嫌疑人到案后心理变化分为试探摸底、对抗相持、动摇反复、供述悔罪四个阶段。[4]在试探摸底、对抗相持阶段,戒备、侥幸、优势心理占据优势地位。在调查讯问的后期,受讯人员逐渐相信犯罪事实已经暴露、证据充分、继续否认弊大于利。认知基础的动摇并不能直接推动供述态度与行为的改变,畏罪、悲观作为拒供的情感因素支撑着个体对抗审讯。

畏罪是职务犯罪嫌疑人害怕罪行被揭露而受到惩罚的一种心理。供述面临的惩罚后果既有直接的刑罚后果,也有包括尊严、名誉受损在内的道德谴责问题。职务犯罪人员在涉案前享有一定的身份地位和社会声望,供认犯罪意味着地位、权力、福利和个人声望的丧失。巨大的心理落差、入罪带来的严重惩罚性后果常使个体变得抑郁、悲观。悲观、畏罪心理是个体抗拒讯问的情感基础,调查人员可通过利弊分析、认罪认罚从宽、最小化策略唤醒从宽期待、消解情感阻滞。

三、讯问模式创新:说服机制下的态度改变

休斯顿(2014)通过对真实供述、虚假供述形成的心理机制进行分析,发现虚假供述与供述后果和审讯压力相关,证据感知、罪责感、对审讯的情绪反应等因素对作出真实供述有显著预测作用。[5]真实供述的生成机制与态度改变理论是高度契合的,基于认知重构、情感影响建构的调查讯问具有重要的现实指导性意义。从讯问实践来看,涉及态度改变的审讯策略的分类难免有一定交叉,本文尝试将其分为认知重构和情感影响两大类。

(一)认知体系的改变与重构策略

认知体系是在不断的调整和变化中的,尤其是职务犯罪者,其供述与否主要基于对犯罪情况的暴露、证据情况的判断和供述利弊的理性分析。改变或重建认知体系,需要从关键认知点和潜在的认知逻辑两方面着手。犯罪嫌疑人对供述后果、总体证据情况、同案犯信任程度和案件走向的判断是影响个体供述决策的认知关键点。推测、找准认知关键点,围绕认知关键点拟定审讯计划、编排目标问题是职务犯罪审讯的重要突破口。犯罪隐蔽性强、案件证据不足、攻守同盟稳固、关系后台硬、供述弊大于利是职务犯罪审讯中最常见的拒供逻辑。[6]基于关键认知点而生发的拒供逻辑可通过谎言识别、利用矛盾等方式打破防御体系,冲击原有信念,纠正认知确信。同时,尝试以使用证据策略、利弊置换分析重塑认知体系。

1.打破防御体系:谎言识别与揭露

审讯过程中,受讯者试图让审讯人员相信他们是无辜的,他们的努力会体现在一系列的反审讯策略中。准确的识别谎言,利用矛盾、指出不一致能够瓦解心理自信,动摇认知确信。谎言识别与揭露意味着预期利益的受损和更严厉的惩罚,能够打破犯罪嫌疑人的防御体系。

心理学研究发现,说谎者和说真话者在审讯情境下会有言语、非语言、副语言、微表情、心理状态、认知负荷等方面的差异。审讯实践中谎言识别主要有陈述一致性分析(陈述前后内在不一致、陈述-证据不一致)、行为分析访谈、认知谎言识别、行为科学技术四种。行为分析访谈(Behavior Analysis Interview)是莱德九步审讯法的重要组成部分,通过言语、非语言、副语言行为的分析识别欺骗或有罪。对说谎的研究表明:相较于说真话者,欺骗者处于多任务状态,需要更多的认知资源,心理负荷大。[7]认知谎言识别(Cognitive Lie Detection)通过增加认知负荷(1)施加认知负荷可以通过两种方式来实现:一是通过干预增加回忆信息的难度,可采用倒叙的陈述方式或要求保持眼神接触(保持目光接触会分散注意力,消耗认知资源);二是通过干预使受讯者提供更多信息。、鼓励性叙述、提问非预期问题等方式诱导、增强欺骗线索,辅助谎言识别。在司法情境中,犯罪嫌疑人为应对审讯,不仅需要隐瞒事实、编造谎言,还要在互动过程中根据信息、材料反馈不断调整说谎策略,策划并发展出新的“谎言剧本”。谎言识别的人工智能时代正加速到来,多导测谎仪、眼动模式检测技术、深层语音情感评测技术、微表情分析技术、认知脑电等行为科学技术的发展能辅助谎言识别与案件侦办。

2.重塑认知体系:有策略的使用证据

埃尔维因(1981)供述决策模型提出受讯者在决定是否认罪时会根据整体证据感知、后果感知计算供述行为的成本收益比,选择能够带来最高效用的行动。前期研究发现:策略性地使用证据可以改变、塑造犯罪嫌疑人的认知状态,与拒供态度改变有着重大且正向的关系。使用证据策略以社会认知与自我调节为理论基础,证据的使用方式与计划阶段的证据评估密切相关。调查讯问人员需根据案件线索、证据材料来源的可靠性、证据的准确性,灵活选用模糊暗示或直接出示的方式。通过策略性的使用证据,操纵受讯者对证据情况、案件走向、供述收益的感知,塑造犯罪证据充足、否认徒劳、认罪符合最大利益的认知判断。在使用证据的时机上,沃什(2015)提出了早期披露、渐进披露(滴注式用证方法)、推迟披露三种证据出示模式。[8]通过对用证方法效能分析,发现“滴注式用证”的识别率最高,它既能保护讲真话者,又限制了说谎者建构欺骗性解释的机会,最大程度地增大了欺骗者的认知负荷。[9]

(二)情绪调节与情感影响策略

认知体系的改变不一定能转变为供述行为,情绪情感因素可能阻碍或促进这一转变。审讯中往往伴随着非常复杂、混合的情绪情感体验,个体既可能因厌恶、愤怒情绪而拒绝供述,也可能因罪责感的激发而如实供述。说谎过程中伴随产生的情绪情感体验具有多种可能性,当个体预见谎言成功时会产生兴奋感和成就感,当担心谎言败露时会产生焦虑感和恐惧感。申言之,当情绪情感状态偏离审讯预期状态时应及时加以干预调节。干预调节既包含消极情绪、积极情绪方向上的调节,也有情绪反应唤起程度的调节。

1.消解愤怒与厌恶:建立相容的审讯关系

职务犯罪审讯具有明显的对抗性特点,审讯关系本质上是对立冲突的。相容关系强调合而不同,是建立在理解、尊重基础之上的调查讯问。建立相容的审讯关系,能够减少受讯对象的愤怒与厌恶情绪,消解关系的对立与冲突。具体可从以下几方面着手:第一,立场中立,建立非冲突、非评价性的关系。职务犯罪调查讯问对抗性明显,在讯问过程中,讯问人员应强调事实调查者的身份,通过扮演理解者、帮助者缓解受讯对象的戒备心理和可能的愤怒、厌恶情绪。二是换位思考,调整说服信息。换位思考是一种从他人角度思考世界的认知技能,尝试解读受讯者对说服信息的看法,并预测可能的言语行为反应。讯问人员应放弃传统的说教方式,贴靠受讯人员参照系统并根据其心理需求、言语行为反应调整说服信息和提问方式。三是会话式沟通。会话式沟通强调调查非指控式的问话方式,是开放的审讯样态。会话式沟通能够消解负性情绪、软化抗拒态度,促进沟通中的合作。心理相容关系不会自动引发自愿供述,它与审讯策略方法的叠加组合才能使认知控制和情感影响发挥最大效应。

2.强化道德感:罪责感、责任感的唤起与巩固

里克(1959)提出了供述内部责任模型,强调罪责感(guilt)、责任感(responsibility)对供述行为的正向预测作用。罪责感与超我的发展有关,它最大程度地激发了焦虑和不安体验。主体要求减轻罪责、自我惩罚的压力越大,诉诸平静、寻求解脱的供述动机就越强。罗大华、毕惜茜等国内学者将供述动机划分为9种,其中“想获得内心的平静”“受良心谴责”“后悔自己所作作为”“一人做事一人当”即为罪责感、责任感的体现。豪根、雷德利克通过实证研究证实了罪责感、责任感对供述动机的强化及在作出真实供述中的作用。

区别于暴力犯罪,职务犯罪属于无被害人犯罪。调查讯问时所表现出的罪责感非常微弱、有限。可从以下方式尝试激发罪责感和责任感,并加以巩固。第一,转移注意力。将职务犯罪者的注意力从对抗讯问、判断事态发展转移到入职初心、焦虑体验等内心状态上来。第二,以类比分析引导联想。通过对已决同类案件的讨论开展说服教育,强调犯罪行为破坏了公众信任和社会利益,损害了公职人员职责的廉洁性。已决案件与受讯对象情况越相似,案件在社会的影响力、知晓度越高,情感影响的效果越好。第三,以社会支持网络唤起责任感。通过亲情感化,强化家人的信任与期望,激发职务犯罪者对家庭的责任和内疚,唤起其主动承担责任的内部动机。

3.情绪强度调节:最大化、最小化策略的应用

柯夫舒的焦虑和压力模型指出适度的焦虑和压力有助于改变态度。当犯罪嫌疑人对证据情况、应讯能力过于自信时,应采用否定驳斥、利用不一致、强调犯罪的严重性、使用证据等最大化策略增大受讯者的焦虑感受,遏制其积极抗审的信心。当受讯者焦虑、恐惧情绪唤醒度过高时,畏罪、悲观心理会占据主导地位。一味施压容易造成说服信息的阻滞,犯罪嫌疑人陷入沉默的消极对抗。此时,审讯人员应及时变更审讯策略,通过拉近物理距离、话题引导等方式维持受讯对象的注意力与参与。引入外部诱惑、角色冲突、被剥夺感、制度缺陷、圈子压力、行贿人拉拢、贫困经历等合理化主题帮助个体减缓现实性焦虑与道德性焦虑带来的多重紧张。在心理动摇的临界点,采用保全面子、外化归因、降格犯罪后果、引用减刑情节等最小化策略,帮助其形成供述决意。

表1 情绪调节与情感影响策略

——以被告人翻供为主要研究视角

——基于118份裁判文书的实证考察