体感诱发电位和脑电图多模态监测在颈动脉内膜切除术中的应用

王奉淼 张海兵 曹美香 夏卫东 李文帅 李庆民 张信芳 张全忠

菏泽市立医院,山东 菏泽 274033

颈动脉内膜切除术(carotid endarterectomy,CEA)在症状性和非症状性颈动脉狭窄病人的二级预防中有重大的作用,是治疗颈动脉狭窄的金标准[1-5]。围手术期卒中是CEA较为严重的并发症,多数发生于颈动脉血运重建后的早期,而术中灌注不足是主要原因。术中运用血管腔内转流可有效预防低灌注,但转流本身具有一定的风险性,可增加空气栓塞、斑块栓塞、血管内膜损伤、血管夹层、血管内急性血栓形成等风险[2,6]。

术中监测可预防围手术期卒中的发生,但最有效的术中监测方案仍存在争议[2,4,7-9]。局麻手术下可采取临床神经功能检查的方式,全麻手术下的监测手段主要有经颅多普勒(TCD)、脑电图(EEG)、体感诱发电位(SSEP)、运动诱发电位(MEP)、基于近红外光谱的脑氧监测(NIRS)、颈内动脉残端压(SP)等[9-13]。近期有学者应用激光散斑血流图(LSFG)测量眼动脉血流(OBF)用于颈动脉内膜切除手术的术中监测[14]。另有学者应用定量脑电图(QEEG)设备进行术中监测,亦获得良好的效果[15]。目前研究认为尚无一种最有效的监测手段,不同的方式联合监测优于单一监测[5,11,16]。理想的监测应于手术中实时、不间断进行,对缺血的监测应达到无延迟,以便于术者发现脑组织缺血后及时采取相应措施[11,17]。

各种监测均有优点及不足。局麻手术病人耐受性差,目前颈动脉内膜切除手术绝大多数采取全麻手术。TCD可实时监测大脑中动脉血流,如果缺血区域涉及到与近端大动脉无关的远端动脉,可能无法监测到缺血过程。尚有部分病人没有有效声窗,无法采取此种方式进行监测,而且术中容易随着头位的变动丢失监测信号,重新调整监测探头会影响手术操作[9,11]。SSEP和MEP均有一定的延迟性,且单独使用敏感性较弱,且受麻醉深度的影响[1,11,18]。EEG可进行实时监测,无明显延迟性,但易受麻醉深度的影响[11]。NIRS是一种连续及无创的方式,但受皮肤颜色、额叶动静脉血容量比等因素影响,且仅能监测前循环,对于后循环的缺血无法进行监测[19]。OBF是最新用于术中监测的技术,但无法做到术中连续监测,且需要进行散瞳,影响术后对病人的观察[14]。

菏泽市立医院2018-04—2020-04完成了25例症状性颈动脉狭窄病人的内膜切除术,术中采用SSEP和EEG多模态监测,获得良好的临床效果。

1 资料与方法

1.1一般资料25例患者中男18例(72%),女7例(28%),年龄57~78(67.24±5.517)岁;左侧16例(64%),右侧9例(31.26%);高血压15例,冠心病7例,糖尿病8例。均为症状性颈动脉狭窄,狭窄程度超过50%(NASCET法)[20-21],所有病人行颈部彩超、颈部血管高分磁共振、全脑血管造影术,其中6例单纯前交通动脉开放,11例后交通动脉开放,8例前后交通动脉均开放。手术均采用标准术式,术中阻断时间18~50(34.84±8.15)min。

1.2监测指标通过术中监测装置(Natus XLTEK Protektor32,USA)对SSEP和EEG进行实时监测。正中神经电极放置于腕部,刺激频率为3.43 Hz,刺激值为25~35 mAh,最大不超过40 mAh,扫描时间为5 ms/div。头皮电极被放置在C4-Fz和C3-Fz(根据国际10-20系统)以记录皮层SSEP(N20)。根据国际10-20系统,EEG是通过放在头皮上的电极从这六个导联FP1-CZ,FP2-CZ,F3-CZ,F4-CZ,F7-CZ,F8-CZ记录的。使用50 Hz陷波滤波器,并将带通滤波器设置为1~70 Hz,灵敏度2.0 μV/mm,使用30 mm/s走纸速度。

显著的SSEP变化被定义为幅度降低50%或潜伏期延长10%,EEG的显著变化被定义为波幅降低50%以上。术中监测的变化分为手术中的任何时候发生的变化和阻断引起的变化,阻断引起的变化为颈动脉阻断后5 min内发生的变化。

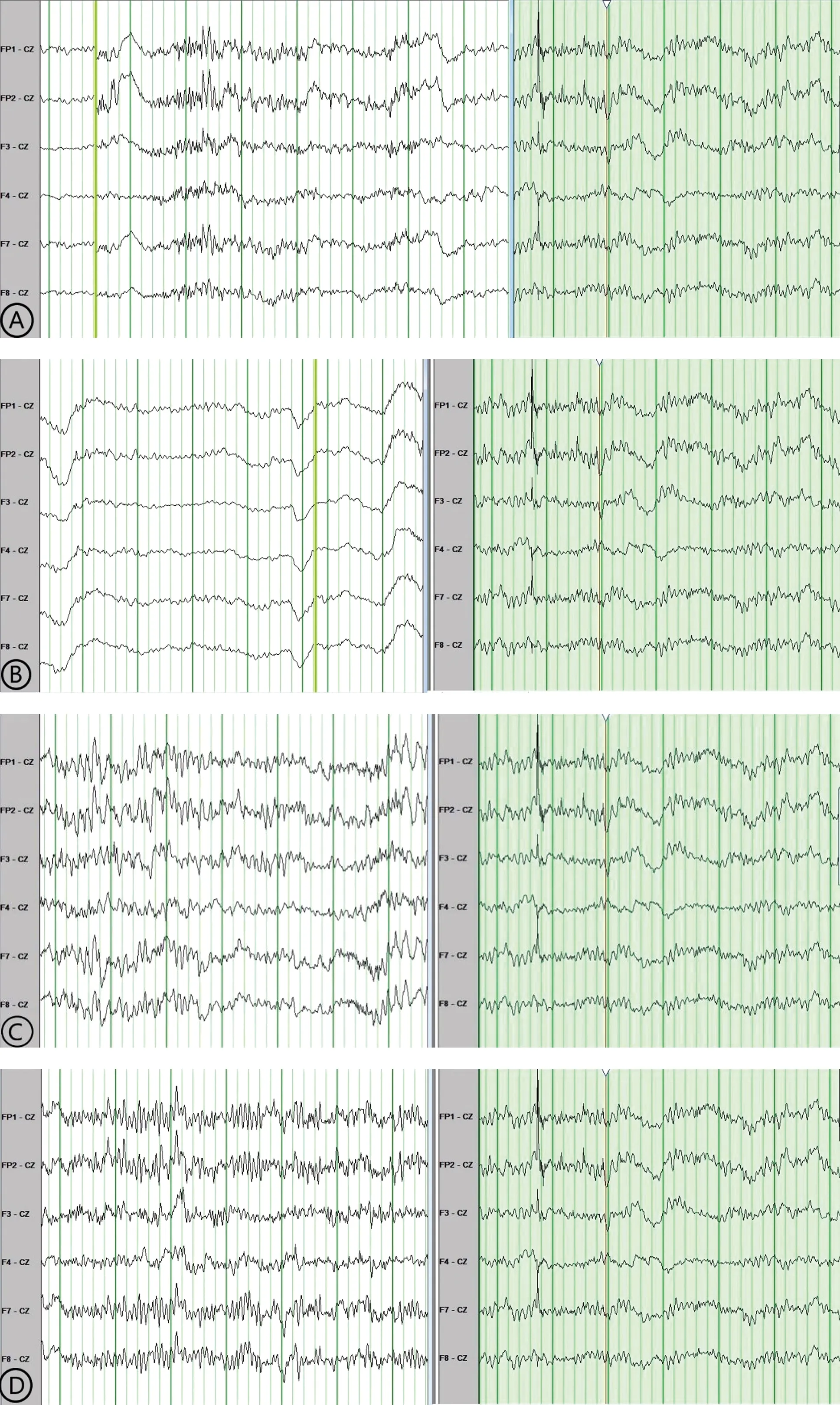

当术中出现显著变化时首先升高血压观察波幅及潜伏期恢复情况,设定术中血压最高值为收缩压170 mmHg,血压升至设定的最高值监测仍不能恢复至50%以上时,评估手术进度,如预计手术可尽快完成的,则采取加快手术进度,使阻断时间控制在20 min以内,静滴依达拉奉等措施,如预计手术时间较长,如斑块偏硬、支架后再狭窄、斑块较长或颈内动脉迂曲等则采取术中转流。阻断开始后波幅有轻微降低,因此术中未采取升高血压的措施,有效避免了术中高灌注等并发症。见图1、2。

2 结果

25例阻断颈动脉后,21例5 min内出现波幅降低或潜伏期延长,其中二者均出现变化18例,仅EEG出现变化3例。21例监测有变化患者中显著变化16例,其中二者均有显著变化5例,仅EEG出现显著变化2例。给予升高血压使收缩压最高达170 mmHg,其中13例波幅升高至50%以上,SSEP潜伏期的延长值回降到10%内,3例升高血压后波幅仍低于50%,SSEP潜伏期的延长值未回降到10%以内。2例采用加快手术进度,阻断时间分别为18 min和20 min,并滴注依达拉奉30 mg,1例应用术中转流。术后均给予复查头颈部CTA、颅脑MRI,术后24 h内未出现卒中,1例因出现肺部感染、心功能障碍于术后1周死亡,余24例术后1个月随访,进行mRS评分,其中0分15例,1分8例,3分1例。

图1 双侧正中神经SSEP波形Figure 1 Waveform recorded by SSEP of bilateral median nerve

注:左半白底图片为术中实时EEG波形,右半绿底图片为术中麻醉诱导后基准脑电波形。A为手术开始后,颈动脉阻断之前记录的波形;B为阻断开始后记录的波形,阻断后波幅明显降低;C为术中升压后记录的波形,升压后波幅有回升;D为阻断结束颈动脉开放后记录的波形图2 术中EEG波形Figure 2 Intraoperative EEG waveform

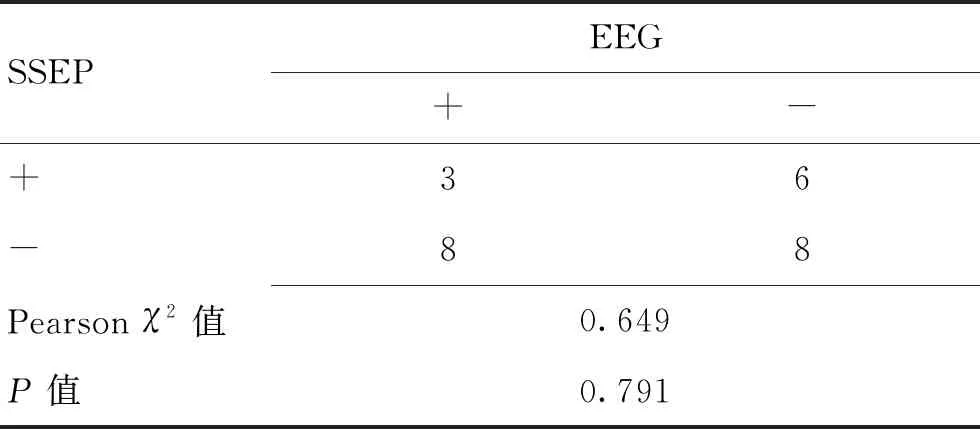

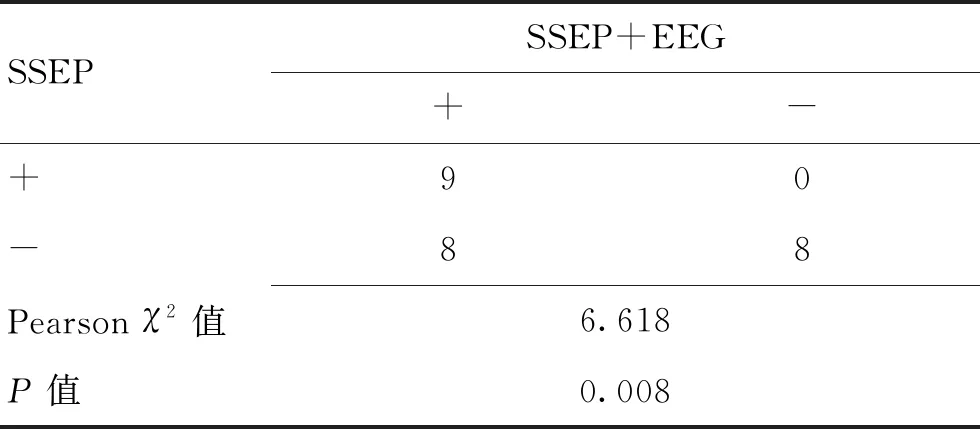

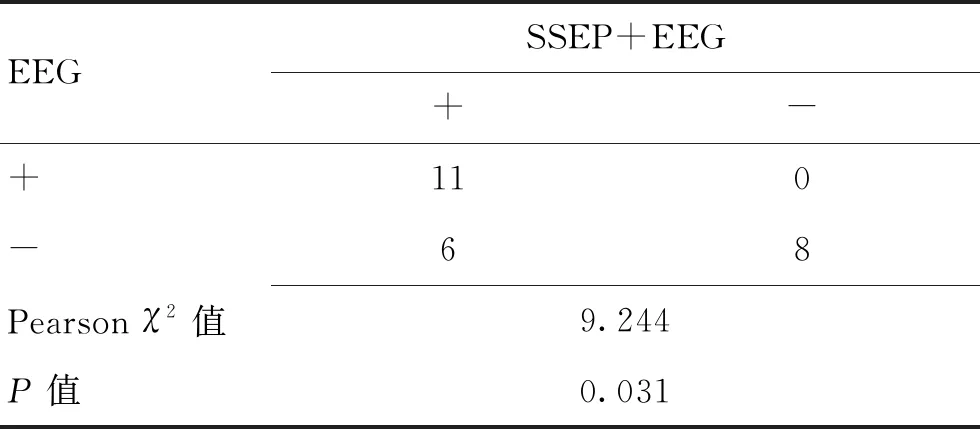

监测过程中仅将有显著变化的定义为阳性,分别将SSEP监测和EEG监测、SSEP监测和多模监测、EEG监测和多模监测进行配对资料的χ2检验,结果显示SSEP监测和EEG监测差异无统计学意义(P=0.791,表1)。SSEP监测和二者联合多模监测P值为0.008,差异有统计学意义(表2)。EEG监测和二者联合多模监测差异有统计学意义(P=0.031,表3)。

表1 SSEP和EEG 配对资料χ2检验Table 1 Chi square test of paired data of SSEP and EEG

表2 SSEP和多模监测配对资料χ2检验Table 2 Chi square test of paired data of SSEP andmultimodal monitoring

表3 EEG和多模监测配对资料χ2检验Table 3 Chi square test of paired data of EEG andmultimodalmonitoring

3 讨论

颈动脉内膜切除术是症状性和非症状性颈动脉狭窄病人标准的外科处理方式,在减少颈动脉狭窄病人脑卒中发生方面优于单纯药物治疗,可有效地预防脑卒中的发生[3,5,7,16]。CEA后30 d内临床确认的卒中被称为围手术期卒中,根据卒中出现的时间不同又分为术后24 h内出现和术后1~30 d内出现[2,22]。多个中心统计术后围手术期卒中的发生率为2%~3.8%,更有学者统计术后30 d出现的缺血性卒中约为5.14%[2,4,7,10]。

围手术期缺血性脑卒中的发生多于术中低灌注、微栓子脱落、阻断后缺血、术中及术后血栓形成及手术技巧等因素有关[4,6-7,16,23]。REDDY等[2]研究认为,术后24 h内的卒中与24 h后的卒中有不同的病理生理过程,前者的主要原因为术中低灌注,而后者的主要原因为血管内迟发性血栓形成、侧支循环不足或术后高凝状态。脑灌注不足常与对侧颈动脉狭窄、椎基底动脉狭窄、颅内血管狭窄、Willis环不完整、脑血管储备能力差等因素有关[2,24]。当阻断颈动脉后,通过狭窄处的血流完全终止,术侧的脑灌注主要依靠侧支血流,如果侧支血流不充足,术侧则会出现脑缺血[10]。Willis环的解剖变异是普遍存在的,而所谓的完整的Willis环尚占不到人群的一半[21]。其中有两种不正常的Willis环使阻断期间有更高的风险发生术中低灌注,一种是大脑前动脉A1段缺失,对侧颈内动脉血流量增加25%;另一种是大脑后动脉P1段缺失,同侧颈内动脉血流增加18%[16]。减少CEA手术过程中缺血性脑卒中的发生,持续性监测脑灌注至关重要。

SSEP通过体感通路进行及外周刺激从而监测脑活动,监测背内侧柱-内侧丘系-躯体感觉中枢通路的完整性[10,11]。应用较多的是正中神经SSEP,反映上肢的感觉,定位于躯体感觉皮层的侧方,通过监测大脑中动脉、大脑前动脉远端及中高基底动脉供血区的脑实质损伤,从而达到监测深部脑功能的目的。近期有学者应用胫神经SSEP,其反映踝部感觉,定位于运动皮层,对大脑前动脉区域的低灌注更加灵敏[16]。SSEP的改变不仅对于预测CEA术后24 h内的卒中有重要意义,而且对于术后30 d内的卒中预测亦有重要价值,术中出现典型SSEP改变的病人,术后24 h内卒中的可能性较无变化者升高33倍,而术中长时间SSEP的变化较短暂性变化有更大风险[2]。

EEG记录脑皮层的实时神经电生理活动,可用于脑缺血监测。通过置于皮肤或脑内的电极获得波形和频率,当存在缺血时EEG的波幅表现为缓慢、衰减甚至消失。动物实验表明当脑血流量降至16~22 mL/(100 mg·min)时可监测到波幅频率的降低,当脑血流量下降至10~15 mL/(100 mg·min)时波幅消失,当出现脑灌注下降时,EEG会在一个或多个频道中出现典型变化[1]。

每一种监测手段均有一定的缺陷,SSEP和EEG监测均具有较高的特异性,但敏感性较低,因此均有假阴性的可能。SSEP的变化不能反映分水岭区灌注情况,EEG则仅监测脑皮层的电活动,不能监测深部核团的活动。将SSEP和EEG监测相结合,则有效解决了分水岭区灌注状态的监测和深部核团电活动的监测,增加了监测的敏感性。有学者报道应用SSEP和EEG多模态监测,使敏感性提高到50%,特异性提高到95%以上,单一监测敏感性仅为30%~40%,特异性仅为90%左右[1]。高的监测敏感性说明可监测到脑血流量的微小变化,使术中监测更准确。另有学者研究证实SSEP预测术中是否需要转流和预测术后神经功能障碍方面优于TCD[6]。本研究证实,采用SSEP和EEG多模态监测优于任何单一监测,可显著降低术中转流的使用,减少相关风险,可控制性术中升压,减少相关风险发生。

本研究采取SSEP和EEG多模态监测,当SSEP和EEG波幅降低50%以上,SSEP潜伏期延长10%以上,或仅有EEG波幅降低50%以上,即认定为显著变化,具有临床意义。出现以上变化时首先采取升高血压(收缩压不超过170 mmHg),大部分病人经过升高血压后,电生理指标恢复至显著变化指标之上。如升高血压后仍未恢复至显著变化指标之上,再评估手术是否可尽快完成,如可通过加快手术进度而尽快完成手术,则给予滴注依达拉奉,而不采用术中转流。如预计手术时间较长,如斑块偏硬、支架后再狭窄、斑块较长或颈内动脉迂曲等延长手术时间则采取术中转流。术中转流会延长手术间,且具有一定的风险,如可引起动脉夹层、动脉壁损伤及斑块脱落等,因此术中转流的适应证尽可能严格。本组25例患者中经升压后3例电生理监测指标未回复,其中仅1例采用了术中转流,其余2例采取加快手术进度和滴注依达拉奉,有效减少了术中因低灌注而引起术后卒中的可能。

术中监测电生理变化无论发生在阻断期间还是发生在任一时间,其远期卒中发生风险均有所提高[24]。SSEP和EEG多模态监测可尽早发现术中低灌注,尽可能提醒术者采取措施恢复灌注,及时地恢复血流灌注可逆转脑功能损害,有效避免脑组织不可逆损伤。

SSEP和EEG多模态监测可准确评估CEA中脑血流量和氧供,准确判断术中低灌注,以便于及时采取措施恢复灌注,降低围手术期卒中的发生。