名著改编文互文性阅读策略

王燕

摘要:在教学中引入原文,与改编文本形成互文性阅读,是名著改编文教学的有效策略之一。《三顾茅庐》的教学中,在学生疑问处、互文相异处、教材简化处适度引入原文,引导学生去推理、比较、探究,为整本书阅读和深度学习奠定基础。

关键词:名著改编文;互文性阅读;深度学习

名著改编文是教材编写者出于种种原因对名著改编的结果,是小学语文教材中特殊且重要的一部分,是学生汲取传统文化精华、提升人文素养和阅读品味的重要载体。但不容忽视的是,改编使名著更贴近学生的同时,也带来了一些弊端。如因故事情节简化与详细叙事删减导致学生对人物形象理解不深入;因细致描写的缺失使文章对学生的吸引力和“以读促写”的教学价值降低;因文言文到白话文的改写削弱了学生对典雅凝练语言的感受力……

法国学者朱丽娅.克里斯蒂娃认为:“任何作品都是其他文本镶嵌和拼接的结果,每个文本都是其他文本的镜子,每个文本都是对其他文本的吸收与转化,它们相互参照,彼此牵连,转化中和,使得文本成为了联系动态转变交叉关系。”咽此,原文与改编文本;之间必然存在互文性。在名著原文与教材改编文本的相互参照和映射下,教师引导学生去阅读、比较质疑、发现,去探寻文本背后隐秘的意义,去挖掘教材文本的新意义,去实现对文本的多元解读。在这一过程中,不仅可以让学生获得更深的阅读体验,从而拓展认知世界,更能让学生在完成挑战性学习任务中逐渐形成学习能力,体验成功的快乐,实现深度学习。下面以《三顾茅庐》教学为例,谈一谈如何在互文性阅读中实现名著改编文之深度学习。

一、在疑问处引出原文:关注细节,建构立体人物之"像”

在小说教学中,理解人物形象是重要内容之一。学生总能通过品读肖像、神态、典型动作行为、个性化语言等细节来感受和理解人物。与改编文相比,名著原文呈现的细节更多,塑造人物更为立体、生动。因此,当学生对人物描写中的一些细节进行关注产生疑问时,引出原文进行互文阅读,往往能撬动学生思维,帮助学生真正走进文本,走进人物内心,构建对人物的立体印象。

在《三顾茅庐》课文中主要塑造了两个人物:求贤若渴、礼贤下士的刘备和足智多谋、雄才大略的诸葛亮。在塑造刘备形象时,课文采用正面描写和侧面描写相结合的方式,通过刻画刘备的语言、动作、神态等细节写出了他访求贤才的虔诚,通过与张飞的语言对比表现了他的礼贤下士之风。相比之下,课文给予诸葛亮的正面描写很少。因此,中年级学生在阅读课文时,对刘备的人物形象理解更直观、更深刻,而对诸葛亮的认识仅停留在“旷世奇才这个标签,上。如何让学生不仅看到刘备之“诚”,更看到诸葛亮之“智”呢?教师在教学中抓住学生生成的疑问巧妙引出原文,引导学生关注细节,在思辨中理解诸葛亮形象。

生:老师,我有一个疑问——刘备在台阶下等候时,诸葛亮是真睡还是装睡呢?

师:这是一个很有意思的问题。同学们可以说说自己的看法。

(学生各抒已见,但谁也说服不了谁。)

师:这篇课文改编自《三国演义》,原著中虽然也没有明确说诸葛亮是真睡还是装睡,但对这段的描写更加具体。我们一起来读读,从文章的细节里寻找依据来证明自己的观点。

(出示:“半晌,先生未醒。…………又半响,方整衣冠出迎。”学生自读后交流,得出诸葛亮是在装睡。

师:通过读原文,同学们的意见基本统一了,都觉得诸葛亮装睡的可能性更大。刘备上门拜访,诸葛亮装睡了很长时间。醒了以后不仅将刘备一行说成是“俗客”,还慢腾腾地磨蹭更衣,又晾了刘备很久。这些举动显得诸葛亮很——

生:傲慢!

生:没礼貌!

师:是呀!那么,诸葛亮为什么要这么做呢?老师提醒一下,想想刘备三顾茅庐的目的。

(学生陷入深思。)

生:我觉得诸葛亮这么做有可能是在考验刘备,看他是不是有耐心、有诚意。

生:我赞同,这是诸葛亮对刘备的特殊的考试,如果刘备受不了、等不了,那么诸葛亮就不辅佐他了。

师:同学们说得好极了!诸葛亮故意装睡,是为了考验刘备的诚心、毅力和胸襟。由此可见,诸葛亮是一个怎样的人?

生:做事慎重。

生:足智多谋。

……

围绕“诸葛亮是真睡还是装睡”这个问题,学生在教师的引领下展开了两次思辨。第一次思辨仅仅是基于经验和直觉,进行个人的阅读猜想。第二次思辨则是基于互文性阅读。学生根据阅读目标和要求,研读教师提供的原文片段,从文本中提取相关信息,并把这些零碎的信,息加以整合,为自己的理解寻找相应的事实证据与因果逻辑。在基本认定诸葛亮装睡后,学生的思维进入更深的层次,从知其然向知其所以然深入,进而产生了新的问题——“诸葛亮為什么要装睡”。问题的层层深人推动着理解的逐渐深刻,学生逐:步读出了隐藏在文字背后的信息,对诸葛亮这一人物

形象也有了更加真切、深人的理解。

二、在改写处进行比较:揣摩意图,感受表达手法之“效”

任何改编都不是对原著的全盘挪用,因而必然会有所取舍改动,并且加入改编者自己的表达意图。那么,编者为什么要这么改?他究竟想表达什么?这样改的好处和弊端又是什么?这是值得读者去深度探究的问题。在名著改编文教学中,教师应该敏锐地发现编者有深意的改写之处,引领学生去分析、比较欣赏、评价原著与改编文的表达手法和呈现效果,从而发掘出文本的最大教学价值。

在《三顾茅庐》课文第三自然段开头有一段关于隆中景色的环境描写:“只见那里的山冈蜿蜒起伏,好像一条等待时机腾飞的卧龙。冈前几片松林疏疏朗朗,潺潺的溪流清澈见底,茂密的竹林青翠欲滴,景色秀丽宜人。”对照原著《三国演义》,我们会发现作者在写刘备第三次拜访诸葛亮时并没有环境描写,而是在第一次拜访诸葛亮时有两处环境描写:第一处是在听到农夫的歌声后,第二处是拜访诸葛亮不遇后。课文中关于隆中的环境描写显然脱胎于这两处。编者为什么要做这个移花接术的改写呢?这成为一个引发深度学习的切人点。

在教学中,教师呈现了原著,与课文形成互文,让学生在比较中讨论三个问题:

问题一:为什么原著中刘备第一次拜访诸葛亮时的环境描写移花接木到了第三次?

结论:因为课文省略了前两次拜访的过程,所以不得不将环境描写移花接木到第三次拜访中。

问题二:你认为关于隆中的环境描写放在第几次拜访更合适?

结论:放在第一次拜访更合适,因为人初次到一个陌生的环境中,往往会仔细观察周围环境。

问题三:那为什么课文一定要有这段环境描写,并把它放在拜访诸葛亮之前?

结论:这段环境描写有特殊作用。第一句话一语双关,既是写景,亦是写人。诸葛亮号“卧龙居土”,胸怀大志,等待辅佐明实现自己的理想抱负,就像“等待时机腾飞的卧龙”。而松林、溪流竹林,这些富有文学意象的景物暗示居住于此的诸葛亮品性高洁。这里的环境描写起到了侧面烘托人物的作用。

对比式的互文阅读和一连串的追问,使学生聚焦于环境描写。第一、第二个问题让学生意识到这段环境描写绝非编者随意添加,而有其特殊意义。第三个问题引导学生去体会环境描写的作用。学生通过品读文字、联系诸葛亮其人,从浅层感觉“环境描写是在写隆中景色的美”飞跃到深层理解“以环境描写侧面烘托人物性格”,获得一种豁然开朗的阅读体验,也收获了一种新的写作策略。

在互文性阅读中,学生是读者,在互文中比较优劣,择善而从。同时,学生又成了潜在的作者,深人文本,去探寻创作的奧妙,在互文的差异中发掘文本蕴含着的丰富信息和审美价值,在思考和鉴赏的过程中,学生的思维得到了不断的激荡,追寻获得或创造学习的意义感。

三、在简写处拓展阅读:整体感知,体会情节构思之“妙”

名著改编文作为节选,虽然可以独立成篇,但是与整部名著相比缺乏一定的完整性。因此,名著改编文的教学不能仅仅关注一个孤立的文本,而要通过与原著前后文本的勾连或与其他章节的对照,帮助学生形成系统认识,从而让学生的阅读从一篇文章延伸到一批文章乃至一本书,也将学生的认知推向更为开阔的境界中。

《三顾茅庐》仅对刘备第三次拜访诸葛亮的过程进行了详细描写,“一顾茅庐”“二顾茅庐”则简略带过。但《三顾茅庐》本身就是一个完整的故事,学生在学完课文后不免对前两次拜访经历产生浓厚的兴趣。此时,教师推荐学生阅读原著中相关片段,还原课文省略部分,有效地契合了学生的阅读兴趣,也能实现从课内到课外、从节选到整本书的视野拓展。在此过程中,教师再加以有效的学法指导,则更推进学生的学习深入。

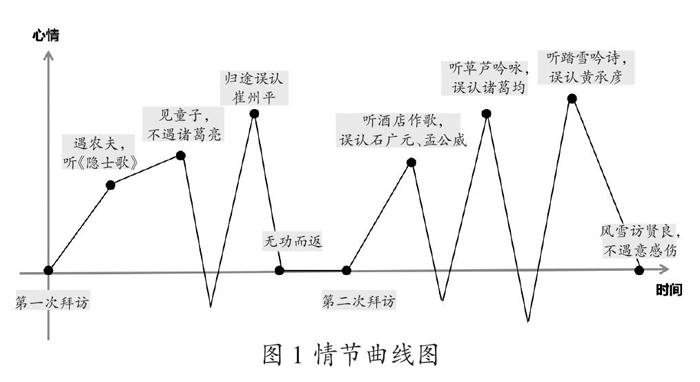

因原著语言为浅近的文言文,考虑到学生的阅读能力,教师先让学生用“连滚带爬式阅读”自读“司马徽再荐名士刘玄德三顾草庐”片段(从“次日,玄德同关、张并从人等来隆中”开始),圈画出刘备前两次拜访诸葛亮时遇到了哪些人,概括发生了哪些事,然后以时间推移与人物心情变化为坐标绘制情节曲线图(图1)。

通过绘图与观察,学生惊讶地发现刘备前两次拜访诸葛亮的过程中出现最多的情节就是“误认”。随之学生自然而然提出疑问:刘备为什么会把这些人误认为诸葛亮呢?这个问题促使学生再次回到文本中去品读探究。

师:这些被刘备误认为是诸葛亮的人有什么共同之处?

生1:他们都和诸葛亮有关系,要么是亲戚,要么是朋友。

生2:他们都很有才华,刘备看到他们时,他们不是在作歌就是在吟诗。

师:正因如此,刘备才会把他们误认为是诸葛亮。那么,作者为什么要写刘备误认的情节呢?

生1:我觉得作者是为了让故事一波三折,刘备一会儿高兴,一会儿失望,我们读着觉得很有意思。

生2:我覺得这样安排也是为了侧面烘托刘备,说明他很渴望见到诸葛亮。

师:对,而且他每次失望以后都没有放弃,说明他——

生2:诚心诚意。

……

拓展原著的相关章节阅读,使学生不仅理解了情节和人物,更理解了作者是如何通过谋篇布局来讲述故事及刻画人物的。而整个探究的过程,层层剥笋,既概括了情节,又丰富了感悟的过程。同时,在探究的过:程中,学生通过画情节曲线图,学习对信息进行更有:效的整理,并发现其中蕴含的结构关系。

综上所述,在名著改编文教学中引人原文,形成文性阅读,为学生的深度阅读创造了契机和条件。在此基础上,在教学过程中重视互文比对、问题探究方法整合,就能真正促进深度学习的产生。

参考文献

[1]蒂费纳.萨莫瓦约.互文性研究[M].邵炜,译.天津:天津人民出版社,2003.

[责任编辑:陈国庆]