代际冲突与文学介入

——电影《狗十三》的反类型策略与美学表达

王汝蕙

【内容提要】 在青春片逐渐成为商人急功近利、投机取巧的一个重要的途径和一种商业类型的同时,中国新生代电影导演曹保平利用独特的方式对青春成长进行了新颖大胆的叙述。与大多数国产青春片的怀旧叙事和刺激元素的呈现有所不同,《狗十三》展现了一段与我们的生命体验相关联的一位普通中学生足够曲折和无奈的内心景观。本文力图解读影片中呈现的反物质化的情感依赖与寻求意义下的代际冲突、现实主义背后的反类型策略与文学介入理论的应用,以及影片中关于青春叙事的美学表达。

近些年,中国电影市场以“青春”为主题对社会现实和人性成长进行的探讨和书写大肆流行。但固定的类型化模式仅停留在对于青春生理层面成长过程的书写,表现为极其外化的戏剧冲突展示,这些作品中,叛逆、疯狂和暴力成为处在底层青少年的标配,同时将与父辈之间的代际冲突归结于政治、文化和时代等客观外部因素上。中国新生代导演曹保平因其作品激情大胆又极具强烈的现实批判意识在中国内地影坛独树一帜,也荣获了诸多国际奖项。2018年正式上映的《狗十三》可谓曹保平先前作品《光荣的愤怒》和《李米的猜想》的位移和深化,题材由社会新闻阶段过渡到真实事件阶段,三者同为小成本电影,从题材角度来看,都立足于对社会现实的隐喻和批判;内容上,由无法无天的农村社会现状、底层边缘人物的爱恨情仇转变为家庭伦理以及青春成长的现实思考。

一、反物质化的情感依赖与寻求意义下的代际冲突

在社会学中,“代际冲突”等同于“代沟”,美国人类学家玛格丽特·米德曾指出:“现代世界的特征,就是接受代际的冲突,接受由于不断的技术化,新的一代的生活经历都将与他们的上一代有所不同的信念。”①[美]玛格丽特·米德:《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》,周晓虹,周怡译,河北人民出版社,1987年,第72页。

代际冲突在电影艺术领域经常出现,尤其在青春类型电影中,代际冲突式的表达不仅能够增添戏剧张力,还能够编排清晰的叙事线索,实现艺术性和商业化目的。值得注意的是,电影除了具有一定的审美功能之外,文化价值的延伸和教育功能方面的诉求也是被强调的重点。所以,就文化的传递方式而言,电影也表现出了清晰的前喻、并喻和后喻的文化特征,随着时代的发展、社会文化的不断变迁以及互联网科技时代的到来,知识的更新换代势必会造就不同时代的人与人之间思想层面上的对立与冲突,代际冲突也是全世界共同存在的现实问题。

《狗十三》这部影片恰好展现了一个13岁初中女生李玩与父辈甚至祖父辈之间的代际冲突。在影片中,李玩内心追求的“情感依赖”和反物质意义的精神寻求与父亲的指责以及全家人的“混淆是非”之间产生了龃龉抵触,最终导致了互相对抗到放弃抵抗再到最终哀莫大于心死的悲哀境地。女主人公李玩被父亲和班主任指责为太过于任性。父亲完全不顾及李玩的想法,粗暴地行使着自私的家长制父权作风。作为影片主角之一的小狗爱因斯坦被爷爷弄丢之后,李玩因难以接受而被父亲暴揍一顿,而后来李玩被迫接受了冒名顶替的爱因斯坦,并逐渐与全家异口同声地被“张冠李戴”的“爱因斯坦”产生了感情。随后,“爱因斯坦”意外地因吓到同父异母的弟弟被父亲粗暴地夺走,最终惨死。讽刺的是,每一次无情的扼杀都以“爱”的名义进行,容不得青年主人公有任何反驳和喘息的机会,成年人和青年人的世界形成的龃龉抵触除了思想情感上的对立,还包括行动理智上的对抗。

玛格丽特·米德曾提出,人类文化具有三种文化传递的模式,即前喻文化、并喻文化和后喻文化。影片中青年主人公李玩的父辈,出生于20世纪六七十年代,成长于七十年代末八十年代初,经历了“文化大革命”,也亲历了中国社会改革开放和市场经济确立的浪潮。不同于李玩的祖父辈,成长于新中国成立后中国政治经济落后亟须改革发展背景下的一代人,他们生活在“前喻文化”向“并喻文化”过渡的时代,他们既倾向于吸收父辈经验履行社会职责,也不排斥同代人之间思想行为的相互学习与渗透,但对于子代的“文化反哺”却无法接受。而影片的主人公李玩是出生于90年代的青年人,虽然父母早年离异且父亲再组家庭生下了弟弟,但与爷爷奶奶一起生活的李玩衣食无忧,物质生活较为充裕。正是在衣食无忧的平淡生活环境下,她越发渴望在内心精神层面得到一定的情感反馈以摆脱心灵的空虚和意义的匮乏。影片中,父亲强制性地将李玩喜欢的物理兴趣班改为她较不擅长的英语班之后,企图用金钱“哄好”生气逃跑的女儿,李玩毫不犹豫地选择了拒绝,这种反物质化的倾向其实是李玩对于父亲情感上的忽视进行的对抗,孩子在乎的不是金钱的回报,而是对于生命意义抽象化的追求和渴望。

《狗十三》中,仅仅一年的时间,李玩在经历了两次与她产生深厚感情的动物的分离与死亡之后,开始歇斯底里地反抗与发狂,然而带给她的反馈只有一顿暴打和全家人的不理解,“爱因斯坦”的死亡促使了李玩对深层意义的寻求。导演曹保平在处理爱因斯坦的死亡与上少女李玩的青春之间强烈的对比上,显得成熟老到,不单单追求影片的戏剧张力,还着重表现了李玩在经历生死离别之后对个人心灵所产生的挫折与冲击,以及因成长而要进行彻底改变的无奈选择。由上所述,随着时代的发展、全球信息时代的到来,人与社会、人与自然甚至人与人之间的关系发生了巨大的变化,老一辈的经验不可避免地丧失掉传播的价值,青年人在寻求意义的过程中,一方面经历着与老一辈文化价值观的剧烈冲突与矛盾,另一方面也感受着死亡和逝去带给他们的无助与哀伤。

二、现实主义背后的反类型策略与文学介入

中国电影在产业化发展的过程中,现实主义的表达如何更好地服务于主流电影的商业化传播一直是学界探讨的难题。《狗十三》围绕人性伦理的主题思想,将“北电”本科生毕业答辩剧本经过类型编码改进为能够在国内院线上映的主流商业电影。《狗十三》讲述了由两条叫作“爱因斯坦”的狗引发的13岁初中女生与父亲及其家人之间的一系列矛盾冲突的故事,是一部典型的现实主义青春片,编剧基于自己的真实经历进行创作,具有一定的自传性质。不同于《致我们终将逝去的青春》、《匆匆那年》和《小时代》等影片对青春和现实的浪漫想象,《狗十三》没有刻意编造与时代和真实事件不符的故事情节。由此可推,电影《狗十三》也属于由真实事件创作的电影,忠实地再现了现实生活中的典型事件和人物。此类电影经过导演类型经验的介入,将原剧本中过于小众化和个人化的内容进行改编,对现实素材进行了二度创作。创作者对于文本改编所采用的独特手法在一定程度上决定了现实题材影片的类型走向,避繁就简和净化环境的类型策略与现实主义题材电影追求的“真实”形成了悖反的矛盾局面,《狗十三》显然在现实主义的架构内对真实素材进行了谨慎的转变。

从1895年卢米埃尔兄弟拍摄世界上第一部电影《工厂大门》,到法国的诗意现实主义、意大利的现实主义,再到20世纪五六十年代的《青春之歌》《我们村里的年轻人》以及近些年来的中国电影,都体现了浓厚的现实主义精神和反映现实生活的传统气息。《狗十三》针对原型事件进行了避繁就简的处理,导演曹保平曾提道:“原剧本没有现在影片脉络这么清晰,也可以反过来说原剧本可能更丰富,这个丰富是说它的枝杈走出去得更远,现在完成片干净了很多,一定意义上显得叙事性更强一些。”①曹保平,吴冠平,冯锦芳,皇甫宜川,张雨蒙:《狗十三》,《当代电影》,2014年第4期。

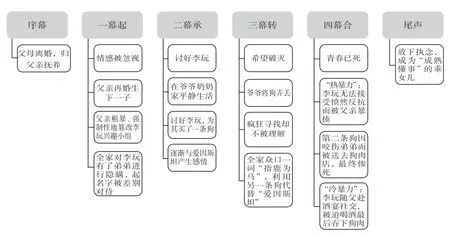

从人物关系角度来看,本片将主角置于亲情伦理与人性成长的多维框架内,更容易令观众产生情感共鸣和对于人性的思考。同时,影片采用四幕的叙事方法,增强了叙事性,彰显了强烈的戏剧张力,详情见下图。

《狗十三》四幕叙事

在形式层面,《狗十三》大量运用大特写、特写、近景的小景别和手持摄影的拍摄手法,手持摄影产生了一种独特的运动视角。在父亲暴打李玩的戏份中,镜头随着父亲的追打不断地向前推进,旁观镜头中李玩的爷爷坐在沙发上目睹他的儿子对孙女拳脚相加,从镜头中可以感受到爷爷的冷血和平静。同时,李玩在被家暴之前被父亲堵在家门口的场景也采用了低调高反差照明,这些现实主义风格的运用让画面更具戏剧感和真实感。值得注意的是,导演曹保平并没有完全囿于传统的类型创作路线,由于当下类型电影的创作受限于多变的社会动态和观众审美知识结构,观众不再满足于传统的类型碎片化拼接模式,对此,曹保平对《狗十三》的话语策略稍做调整,适当地表现出一定的反类型特质。传统的青春片一般会涉及校园爱情、叛逆、暴力以及对青春怀旧的感慨等主题,《狗十三》的反类型特质主要表现为反高潮与空间的变化以及对于爱情的“一笔带过”。“热暴力”与“冷暴力”交替进行,最终青年主人公并没有进行叛逆式的反抗与对抗,而是选择放下执念,屈服于“冷暴力”之下,完美地被家庭驯服成没有任何思想和自由的“成熟懂事”的孩子,整部影片中很难找到某一个人物能够令观众从心底认可和赞同,这也属于反高潮叙事的一部分。关于空间上的变化也较为明显,国产青春类型电影的空间多发生在中学校园里,《狗十三》的主现场并不在校园,而是在爷爷奶奶的家中。

就具体反类型策略而言,影片《狗十三》采取的是较为典型的“文学介入”策略。“文学介入”是法国存在主义哲学家、文艺理论家让·保罗·萨特在其文艺理论著作《什么是文学》(1947)中明确提出的重要概念。这一概念主张“作家自身对于世界的责任感与参与性,为了获得这种主体地位,作者必须通过作品介入社会,即在作品中表明出自己对世界、对社会、对人生的态度和立场”①魏云:《介入——文学的使命——论萨特的介入理论》,《陕西青年管理干部学院学报》,2006年第4期。的文学观。萨特认为,文学作品要关注现实,只有对现实进行充分的理解与反思,才是文学写作最理想的状态。“文学介入”的观念也进入到新世纪的中国现实题材电影领域,形塑了中国新生代导演的大量现实题材作品,从而演员直面镜头、导演演员旁白介入、黑色幽默、低调高反差照明和独特视角等成为现实题材电影的主要特征。

《狗十三》在反类型策略上试图展示的正是“文学介入”这一文艺脉络。首先,影像风格鲜明丰富,大量选择人工光下的特写和近景镜头等小景别来塑造人物形象,有意与人物拉近距离,人物与镜头融合在一起,现实感增强,镜头不仅是一位记录者,更是叙事真正的参与者;其次,叙事节奏紧凑,戏剧性冲突、情节张力较强;最后,人物形象外放内收,主人公有多次发泄内心的痛苦和压抑的机会:歇斯底里地寻找爱因斯坦,多次拒绝喝牛奶,与堂姐的男朋友高放喝酒“互诉衷肠”,等等,但无论采用何种方式进行发泄,主要人物的内心始终摆脱不了压抑带来的无力感。此外,导演曹保平在接受采访时曾提到,在充分尊重原剧本文本脉络的基础上进行了一定的增减,主要的变化在镜头构成方面,这其实也是典型的“文学介入”策略的运用,导演进行了自由的再创作,作者主体本位思想显露无遗。

综上所述,就艺术趣味而言,《狗十三》是一部真正意义上的现实主义电影作品。它对于现实世界有着既清晰又富有理想主义的秩序意识和价值判断,让观众“有意识”地去观看电影,利用客观真实的理性画面来呈现主要人物的现实生活,揭露现实的本质,并以此来探讨现实叙事的深刻性问题。

三、青春叙事的美学表达

与近些年我国青春电影所展现的青春怀旧叙事不同,《狗十三》有着相对个性化和更加真实的美学表达,其中也不乏共性的特征,架构起新生代电影导演青春现实题材电影叙事的美学。从剧作层面来看,《狗十三》的核心设定较为集中,全片围绕一个具体的人物青年主人公李玩展开,她与自己的父亲有着天然的戏剧冲突和社会联系,剧情的每一个环节都十分紧凑,层层递进的矛盾逐渐深入,从一开始与学校老师和父亲的小矛盾到丢狗、找狗、被欺骗,最后到终极矛盾的爆发,主人公选择道统秩序还是深层人性意义的追求,每一环节的编排都有一定的节奏。影片关注的是一个13岁初中女生个人的成长与困惑,与大多国产青春成长影片不同,《狗十三》并没有采取集体群像的描绘。在叙事时空层面,集中化、连贯性的叙事特点体现在影片讲述了短时间内即几个月内发生的故事,没有任何拖沓,叙事时空上的真实连续,蕴含了巴赞的“电影本体论”中纪实美学的观念。

从文本回到影像上,我们会发现整部影片的风格充满了写实的画风,女主人公纯素颜出镜,真实地表现着日常的生活状态,全片的色调和光线整体偏暗,少有鲜活的色彩。在镜头的运用上,大量运用运动长镜头实现叙事空间的自然转换,保持了叙事时间的连续性,从而更好地展现事件发展的真实过程,将观众带入到真实的现场氛围。在表现人物对话以及人物与事物关系的正反打镜头中,影片采用了内反打与外反打相结合的方法,来体现人物的情感关系与变化,从而凸显人物之间的情绪波动。

综合上述特质,我们可以发现《狗十三》在叙事层面将普通小人物在命运困境中个体挣扎的无力感表现得淋漓尽致,初中生李玩的妥协成功地让自己活成了别人眼中的样子,但现实表象的背后却牵扯出对中国传统文化的反思,比如中国男权社会结构问题、秩序道统观念、家庭教育问题和“中国式”离婚问题等。影片中从爷爷到父亲都在亲身示范着冠冕堂皇的秩序道统原则,男权至上的观念深入人心,中国式家长的观念里从来没有自我体察这一说,父辈的经验永远是对的,孩子辈理所应当严格遵从,而由于社会规则的存在,成长之路必然充满残酷和虚伪。影片给观众提供了一个自我视察的视角和机会,时刻警惕随着自身社会角色的转变,我们如何转变思维去理解对方,面对现实社会出现的各种阴暗面和负能量,以满怀希望与和善的姿态正视它。胡耀邦曾说过:“我们的社会有两面:既有阳光面,又有阴暗面,这就是现实,这就是真实。你们不是讲现实主义吗?看到光明面,同时看到阴暗面,我看这就是现实主义的态度。”①胡耀邦:《在剧本创作座谈会上的讲话》,《陕西戏剧》,1981年第6期。长时间以来,我们所受的基础教育和高等教育一直在做如何顺着说、如何跟着说的逻辑教育,我们所接受的就是这样一种承认前提、接受前提进而阐释前提的模式化教育。我们不难发现,学界对孔子学说或是传统的四书五经的批判几乎为零,而这种教育原封不动地将一个观点或者一个成论进行模式化的传授,这是中国的传统文化,甚至已经深刻蔓延到中国社会结构和家庭伦理的层面。所以,对于《狗十三》这部小成本青春成长影片的理解应该采取一个多维的思考体系,即在一定的社会规章制度内去思考如何化解阻碍社会进步的元素,使青春成长的话题不再如此沉重。

与此同时,《狗十三》中多处情节令人感到啼笑皆非:爸爸在“收拾”完不懂事的女儿后坐在沙发上痛哭,希望得到女儿的原谅,强调施暴全是因为爱她;全家人共同配合演出了一幕“指鹿为马”的好戏,等等。影片反映出社会和人性的复杂性,原来蕴含在文化中的人性也可以如此混沌不清,安静地服从秩序道统成为顺利长大的必要途径。

结语

综上所述,在以现实生活题材为背景进行的电影创作中,《狗十三》并不是典型的类型影片,它的反类型优化策略、深入的现实发掘能力以及个性化的主流拍摄方式为当下国产现实主义青春成长电影的创作提供了诸多宝贵经验。在如今中国现实主义题材电影的创作中,出现了大量充斥着现实主义浪漫想象、严重与现实情境脱离的编造现象,一些影片导演或编导为了实现商业化目的任意编造与真实事件相悖离的想象情节,堂而皇之地称之为现实主义创作。然而在曹保平的镜头里,我们能看到的是跌宕激烈的戏剧冲突、强烈的叙事性以及形而上的艺术表达,对社会上每一个最普通的、被成长的残酷和困惑捆绑束缚的青少年群体关于人性价值的追寻是曹保平的真正诉求。《狗十三》并没有站在一个宏大的叙事高度去谋篇布局,却通过社会细部的现实矛盾刻画了灵活多变的真实人性,影片以多种维度向社会进行发问,电影有责任去寻找被生活掩盖了的真实,但无论我们如何借助电影去批判和审视社会现实,我们都应始终坚信美好事物的存在,并期待未来。