对《数学思考》一课疑难问题的思考与实践

浙江省宁波市鄞州区潘火街道德培小学 朱 军

一、思——新授课还是复习课

翻开人教版小学数学六年级下册教科书《复习与整理》(P100),里面安排了这样一个教学内容:4 数学思考。

粗略一看,这一课是通过解决“6个点、8 个点,两两相连能连成几条线段”的问题,让学生化繁为简,采用列表、画图、找规律等策略解决连线问题。如果不去看这一教学内容在教材中的编排,很难想象这是一节总复习课。但在实际的教学中,许多教师把这节课当做新授课进行教学。

这样定位的原因有以下几个方面:第一,从编排的时间上看,这一课时安排在六年级下册《整理与复习》中,可以看出这是一节复习课。第二,从配套的《教师用书》上看,翻开人教版小学数学《教师用书》,提到:“本套教材,从一年级下册开始,每一册都安排有一个单元“找规律”或“数学广角”的内容。其中‘找规律’是让学生探索给定图形或数字中简单的排列规律。‘数学广角’中渗透了排列、组合、集合、等量代换、逻辑推理、统筹优化、数学编码、抽屉原理等方面的数学思想方法。在此基础上,这里通过三道例题进一步巩固、发展学生找规律的能力,分步枚举组合的能力和列表推理的能力。”对此,不难看出这一课时是一节复习课,是借助例题5 这一素材帮助学生整理数学方法和数学思想。第三,从课后的练习上看,教材中的“做一做”安排了这样一道练习。这道练习与上面例题的两点连线问题属于不同的题型,说明不是例题的专项练习,而是数学思考中其他数学方法和数学思想的补充。认识到这三点,也就能确定本节课的授课类型为复习课。

二、思——先整理复习还是先教学例题

确定这一课时是复习课,教师就要思考:是先整理复习?还是先教学例题?

如果先进行整理复习,则须对一至六年级学习中有关数学思考的内容进行梳理。翻阅一至六年级人教版小学数学教科书,有关数学思考的内容不仅多,而且比较散,有蕴含化繁为简思想,有蕴含集合思想,还有蕴含代数思想等。再加上画图、列表、找规律等这些解决问题的策略,想将这些零散的知识点整理成框架存在很大困难,如果不整理,就失去复习课的意义,这也是许多教师很困惑的地方之一。

为此,我尝试几种不同方法的课堂实践:或先整理复习数学思考的各种方法、策略等,再把例5 作为练习让学生应用;或先教学例5,再复习整理,然后将有关数学思考的方法、策略等整理成框架。经过对比分析发现:先整理复习再解决例题的方法由于缺乏具体实例,学生很难回顾整理,而且在教学过程中依靠学生回忆对其来说较空洞,缺乏具象化。而先教学例5 再整理复习,因为有具体实例支撑,已经有一部分的数学思考方法和策略呈现在黑板上,接着让学生回忆以前所学数学思考的方法和策略,学生基本能够回忆起来,相对来说容易很多。

由此可见,可以通过例5 教学先形成部分数学思考方法和策略,进而帮助学生回忆一至六年级课堂教学中,哪些问题也是运用了这样的数学思考方法,这样整理有了一个“半扶半放”的过渡,教学可操作性大大提高。

三、思——挖深一个复习点还是拓广一片复习点

作为六年级总复习中的一节课,到底是挖深点,复习一个知识点?还是拓广点,复习一整片相关的知识点?两者有利有弊,挖深一个知识点容易让学生深入掌握这节课的知识与技能,能够在较短的时间里掌握好这一种方法;拓广一点则可以打通学生对这一内容的纵向联系,融会贯通掌握这一类方法。

作为一节总复习课,它不同于单元复习,最重要的是让学生联系以往所学知识,综合发展地看待问题。因此,我认为应该从一个知识点入手,进而回顾整理小学阶段相应的数学思考内容,将以前学过的数学方法、策略以及蕴含的数学思想都暴露出来,形成一整片相关知识,让学生梳理并建构数学思考的知识框架。基于这样的理念,我设计了以下主要教学环节。

1.【主要环节一】呈现问题,唤醒数学思考经验

(1)课一开始,创设这样的情境:有一天老师仰望星空,突然想到一个数学问题,这么多的星星如果两两连起来,能连几条线段?

(2)课件出示百点图,提出问题:这里有100 颗星星,我们把它们看成100 个点,两两相连,最多能连几条线段?

(3)让学生大胆猜测。

生1:100×99=9900 条。

生2:100-1=99 条。

生3:100×99÷2=4950 条。

……

(4)进行质疑:到底是多少条,我们可以怎么办?用什么方法解决这个问题?唤醒学生平时解决此类问题的经验。

生1:可以画一画。

师:画图是一个好策略,让学生画一画。

生:画不下去了。

师:怎么不画了?

生:100 个点太多不好画。

师:100 个点连线画图很复杂,怎么办?

生:点少一点会简单一点。

师建议:你们觉得从几个点开始研究比较好?

生1:从2 个点入手。

生2:2 个点知道了,我们再研究3 个点,4 个点……看看有没有规律。

师及时表扬:厉害!想到从简单的2 个点、3 个点、4 个点……开始研究,再找规律解决100 个点问题是个好方法,我们就试试这样的方法能不能解决连线问题。

(5)呈现表格,学生进行探究。

?

【设计意图】这一教学环节一方面唤起学生曾经解决问题的数学方法和策略,另一方面通过交流、讨论,让学生明白复杂的问题我们可以从简单入手,探求解决问题的方法和策略。

2.【主要环节二】解决难题,运用数学思考方法

(1)学生自主探究后,交流反馈,预设:

生1:直接连线,再数一数。

生2:有规律的连,按规律计算。

这里有规律的连有两种情况:一种是每增加一个点,就会增加和前面点数相同的线段数;还有一种可能就是:从一个点出发能连几条线,再依次从剩下的点出发能连几条线。

其中有规律的连并找出规律是本节课的重点,我分8 个步骤进行:

第一,出示表格,提问:三个点能连成几条线段?

第二,继续追问,思考:3 条是怎么来的呢?

第三,讨论交流,预设:

生1:原来两个点连成有一条线,增加一个点以后就会和前面两个点连两条线,就是3 条。

生2:第1 个点可以连两条线,第2 个点还能连一条线,这样也是3条。

学生边说教师边课件演示。

第四,算式表征:教师小结这两种方法虽然想法不一样,但是都进行了有规律的连线,是好办法。那这两种想法能用算式表示出来吗?

生1:1+2=3。

生2:2+1=3。

第五,寻找规律:4 个点连线的情况又是怎么样的呢?5 个点的情况呢?

生1:3+2+1=6 或1+2+3=6。

生2:4+3+2+1=10 或1+2+3+4= 10。

第六,总结规律:这里的连线存在什么规律?

先让学生四人小组讨论,进而总结:每增加一个点,这个点可以和前面已有的每个点都连一条线段,所以前面有几个点,就会增加几条线段。还可以从一个点出发,能连除它以外的任意一个点,再依次减少直到1 为止。这样两种规律都是可以的。

第七,应用规律,解决问题:再回到一开始提出的问题,如果有100个点,那么可以连几条线段?

生:1+2+……+99 或99+98+……+1。

第八,优化算法:教师提出思考,这样的算式我们可以怎么计算。

生:(1+99)×99÷2=4950(条)。

【设计意图】这个环节让学生通过列表、画图、用算式表示等策略找到连线问题的规律,进而解决问题,看似解决一道题,其实在解决问题的过程中学生不断运用各种解决问题的数学思考方法和策略,为下一步梳理数学思考做好铺垫。

3.【主要环节三】回顾过程,梳理建构数学思考框架

(1)教师引导学生回顾:“在解决这个难题的过程中,我们是怎么思考的呢?”

生交流讨论:我们遇到难题的时候先化难为易,从简单的两个点出发,再通过列表、画图、算式等策略找到规律解决难题。

(2)师继续追问:在我们小学数学学习过程中,还有没有这样的解决经历?

生1:打电话、植树问题、鸡兔同笼……都有用到化难为易的数学思考方法。

生2:我们学过找规律,先从简单的开始找,再找复杂的。

生3:我们还可以画图、列表、计算等方法帮助我们思考。

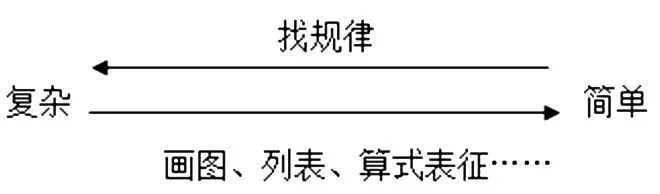

师小结并板书:看来数学思考的方法和策略在我们解决问题的时候非常重要。复杂的问题我们可以从简单入手,通过画一画、列表、算式表征等策略找到规律,并应用规律解决复杂的问题。

【设计意图】通过回顾解决问题的过程,唤起学生曾经解决问题的数学思想方法和策略,让学生发现原来我们六年的数学思考学习其实是有联系的,很多地方用到的方法都是相同的,构建数学思考的知识框架。

以上是我对这一节课的思考,经历了“思考—实践—再思考—再实践”这样“三思三实践”的过程。如果我们一线教师对每堂课的研究都能紧扣“三思三实践”,相信教师们对教材的理解、对学生的了解一定能提高很 多。