创新链的概念、内涵与政策含义

张凡勇 博士生 杜跃平 教授

(1、西安石油大学经济管理学院 陕西西安 710065; 2、 西安电子科技大学陕西西安 710126)

创新链在20世纪70年代中后期被提出,当时认为创新链是创新的过程。其后,由于企业对创新的重视,学术界对创新链的关注也越来越高,相关的研究也越来越多。但遗憾的是,对于创新链的概念与内涵的探讨还不够充分,从而对于创新链的政策含义的讨论也还不够完善。本文将对国内外的相关文献进行系统梳理,厘清创新链的概念与内涵,并在此基础上提出创新链的政策含义。

创新链的界定

1992年,Marshall正式提出了创新链的概念,认为创新链是原材料供应商、产品制造商、产品销售商等多主体互动的过程,可以分为若干阶段。其后,国外学者们开始将视野转移到创新链的模式上,并提出了从基础研究开始到产业化或商业化应用结束的线性模式;包含多重互动与反馈的非线性模式;以及由科学认知、技术研发、产品开发、市场应用等四个环节构成的互通互融的循环模式。这些研究也引发了国内学者的关注,围绕创新链的概念,国内学者也从多个角度进行探讨,其中代表性的看法有两类:一是以林淼为代表的过程视角的定义,强调创新链是创新的过程或科技成果转化的全过程,吴晓波等也持有类似的看法;二是以蔡翔为代表的知识创新视角的定义,认为创新链是从科学技术知识到经过技术创新环节实现产业化的过程,它围绕某一个核心主体,基于市场需求的导向,将相关创新主体通过知识创新活动连接起来,以知识的经济化过程与创新系统优化为目标的一种功能链节结构模式。它强调创新链是知识的创造、转移与扩散。

笔者认为,要理解创新链的概念和内涵,首先要理解完整的创新过程。自熊彼特提出创新的概念与理论至今,学者们多认为,创新是不仅要开发新的科学知识与技术,还要将这些知识技术转化成生产力,并将之产业化扩散的过程。由此,创新不仅是一个技术范畴,更是一个经济范畴。围绕这样的认识,创新链是由创新的起点开始,经历多个环节和多种主体,直至取得最终成果并实现商业化的全过程;这一过程涉及基础研究、应用研究、设计开发、试制改进、生产销售、产业化扩散等多个时间序列环节,以及政府、企业、高校、研究所、中介、用户等多个主体;这些环节和主体在时空上构成一个开放的、复杂的网状链条,就是创新链。

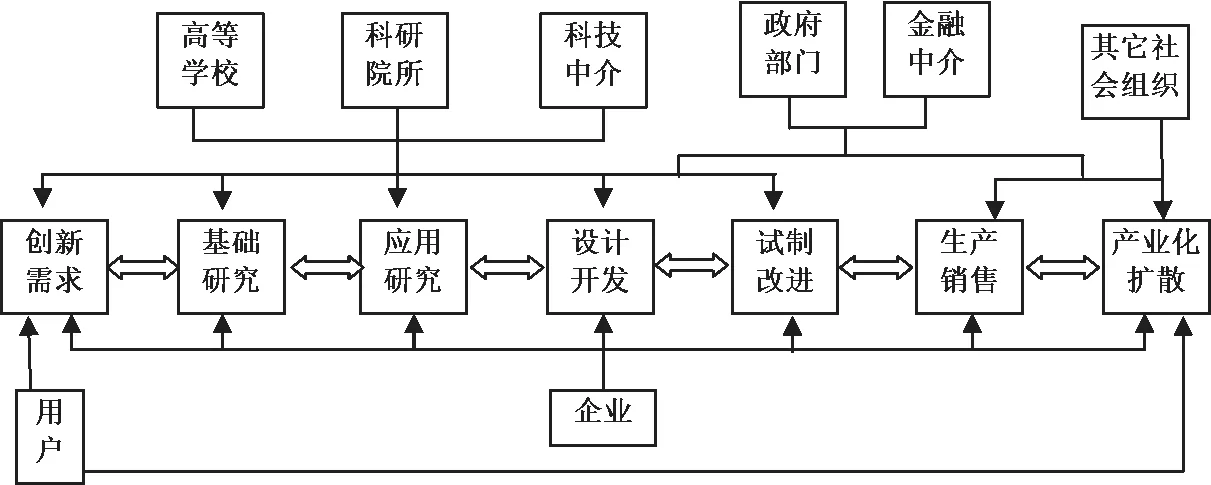

由于创新活动的复杂性与创新链主体构成的多元性,这里的创新链并不是一个单一化的从高校、研究所到企业再到用户的线性链条,而是由各地区各级政府、各类高校和研究院所、各类企业、各类科技金融等中介、各类行业协会以及咨询公司等社会组织构成的网状链条。如果将各类主体看成是节点,那么这些节点在地理分布上呈网状结构,在职能序列上则呈链条结构(见图1),不过需要说明的是这里链条并非单向联系,而是具有反馈性的循环链条。此外,该链条还呈现主体构成多元化、主体关系协作化、链条资源共享化等特点。

图1 创新链结构图

创新链的内涵

(一)创新链以技术演化为依托

创新可以有多种技术方案,这些方案之间及其与现行的技术之间所产生的竞争,最终决定该种创新能否成功,成功的技术方案会保留并持续,不成功的被淘汰。由此,创新过程是一个适者生存的演进过程,虽不遵循严格的随机过程,但体现为人类的有意识活动,有准确的方向,该方向被创新者认定,具有可行性,并有可能获取竞争优势和潜在利润。创新链也必然要依托并遵循着这种技术演进的方向,来实现创新。

(二)创新链以组织创新为核心

创新链将政府、企业、高校、研究所、用户等组织或个体联系起来,形成了一种网状链条式的松散组织,这种松散组织在组织结构上形成了变革、在管理技术上有了升级,在组织战略上也有了新变化。而且,创新链的形成也促进了这些组织和个体在自身组织结构、管理技术和组织战略上的较大变化。由此,创新链本身就是一种组织创新,它将会随着组织创新的演进而不断演进。基于这样的认识,创新链需要以组织创新为核心来达成其目标。

(三)创新链以开放协调为机制

作为松散组织,创新链的高效运作需要做好两方面的事情。一是开放,包括对内和对外开放。对外开放是链内外创新主体的参与和退出以及信息与知识的交流,对内开放是链内信息、知识等资源的高度共享。二是协调,创新链是具有流动性的多主体松散组织,这就要求良好的协调机制。这种机制要能对创新链的自身演进,链内成员之间的合作关系,链内成员的流动进行,链内资源的共享与流动,链外环境的变化等进行协调。由此,创新链要以开放协调为机制来保证其良好的运作。

(四)创新链以竞争优势为目标

创新链之所以产生,学术界将其归结为知识分类视角的有利于创新的能力和效率提升、交易费用视角的有利于交易成本降低、竞争力视角的有利于竞争优势的获取、创新理论视角的有利于创新成功的概率提升。但无论哪一种视角,都可以认为创新链将有助于各类主体通过合作来形成知识等资源和优势的共享,缩短创新周期,降低创新成本,提升创新能力与绩效,从而获取竞争优势,以便在市场竞争中胜出。也即创新链以获取竞争优势为目标。

创新、创新网络与创新链的比较

创新的概念最早由熊彼特提出,他认为,创新不仅是一个技术概念,还是一个经济概念,它包含了产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新等领域,形成了一个系统的概念。其后,在索罗、伊诺思、曼斯菲尔德、弗里曼等学者的努力下,逐渐形成了较为完善的创新理论体系。该理论体系一方面使得政府、企业、学者对创新的关注度越来越高,另一方面也对国家、产业、企业等层面的创新管理与政策安排产生了直接而积极的影响。

之后,随着经济发展与创新复杂程度提升,创新开始从单个企业内部转移到企业外部的网络环境,形成创新网络。创新网络本质上是一种组织形式的制度安排,其目的是系统性创新,表现为各创新参与主体之间的合作关系,这种合作关系也是创新网络中的主要连接机制。由此,创新网络是具有互补性资源的创新参与主体应对系统型技术创新中的不确定性和复杂性,通过非正式或正式合作创新关系连接形成的网络组织。因此,创新网络是创新的一种组织形式,它强调的是,多个组织特别是具有互补性资源的组织形成的一种合作创新的组织形式。

创新链的提出源自于学术界对创新过程的思考,国外研究多将创新链分为几个阶段:如基础研究、技术开发、应用和部署又或者研究与开发、示范、扩散的三阶段划分;试探研究、工艺开发、试制、市场启动、建立生产和销售的五阶段划分。国内学者同样认为创新链由多个阶段和环节构成,只是在阶段的数量和每一阶段具体内容的界定上有所不同。由此,国内外学术界多认为创新链是由前端基础研发到后端产业化扩散的全过程,而这一过程的核心却在于科技成果的转化。也正是基于这样的考虑,创新链被提出和关注。如创新网络一样,创新链也是一种合作创新,但其侧重点在于从基础研究开始的科技成果产业化全过程,其表现则是为产学研合作等形式。我国经济发展中一直存在的“科技成果转化不足”、“科技经济两张皮”等问题,其根源就在于创新链上的结构失衡。由此, 基于链理论视角,来思考我国的创新不足问题,构建和完善相应的创新链,对于促进我国科技成果转化能力和创新能力的提升,将具有重要的意义。

创新链的政策含义

(一)加强科技中介服务体系的建设,强化产学研的合作创新

创新链本质上是纵横向的合作创新,纵向体现为产学研合作,高校、科研院所的科技成果供给能够满足企业的科技需求;横向体现为高校、科研院所以及企业的研发部门之间合作进行的基础研究、应用研究、设计开发,又或者企业乃至各类中介组织之间进行的合作生产、销售以及产业化扩散。这种合作创新要求政府引导和构建较为完善的科技中介服务体系,这个服务体系可以表现为政府部门下属的科技管理部门或科技信息的公共平台;可以表现为高校、科研院所与企业共建的协同创新中心;还可以表现为第三方组织又或者行业协会建立的技术服务机构或单位。通过这个服务体系,高校、科研院所能够在第一时间知道企业的科技需求,并能够根据这些需求进行有针对性的研究,提升科技成果供给的有效性;而企业也能及时的了解到高校与科研院所的科技成果产出,知道哪些科技成果产出可能对企业有用。通过这个服务体系,高校、科研院所能够与企业进行通畅的交流与探讨,从而加强产学研的合作创新。

(二)打造并完善资金链,为创新提供资金支持

由图1可以看到,政府、金融中介的资金服务贯穿了创新链的整个环节,其主要作用是为创新链的各阶段提供资金的支持与融通服务。这也就形成了创新链中的资金链,它包含了政府科学基金与科技专项、企业科学基金与科技专项、风险投资基金、银行信贷以及资本市场等。打造并完善这一资金链,包含以下两方面的内容。

首先,是要加大政府的科技资金投入,并改善相应资金管理办法。研究与实践证明,政府的科技投入无论是对上游的高校、科研院所的成果产出,还是中下游的成果转化以及产业化等都有着较好的促进作用。从国内实际看,政府的科技项目资金投入多集中于高校以及科研院所的基础研究,而且近年来,政府的科技项目投入也逐年增加,但遗憾的是,政府科技投入的强度还有待进一步提高,特别是在相应的科技经费投入结构与管理体制上,还需要进一步完善。为此,需要进一步扩大政府科技投入的规模,特别是要加大对以政府作为唯一来源的公益性基础研究等项目的投入。此外,在管理体制上,需要进一步的简洁灵活,现有的各类科技项目资金管理体制,从事前规划、事中监督到事后考核不断细化与严格,但却失去了灵活性,一笔经费的支出常常需要项目负责人、财务、科技、国有资产管理等多个部门的审批与同意,以致效率不高。

其次,要加强金融中介服务体系的建设。金融中介在创新链上的作用不容忽视,过去的实践与研究证实,金融市场投入对科技创新的影响要低于政府科技投入以及企业自有资金投入,而这种低效率主要是因为金融对科技创新的总体投入规模不足以及金融市场机制的失灵与资本市场循环机制的阻塞。由此,一方面应该加大银行信贷支持力度和多级资本市场对科技创新的支持,并引导创业风险投资对创新企业的投入;另一方面要完善金融中介服务体系的建设,促进银行贷款、风险资本与资本市场等有效互动的创新融资体系,构建以信用平台为基础,投融资平台、中介服务平台和信用担保平台为主体的集成化金融服务平台,形成循环畅通的金融中介服务体系,从体制和机制上保障金融对科技创新的促进作用。

(三)构建合理的利益共享机制,为创新链的良性运转提供动力支持

作为一种合作创新,创新链之所以能够形成并发展起来,其核心在于链内各主体之间能够共享或分享利益。这种利益共享(或分享)本质是链内的各合作成员依据各自独有的要素所有权,通过这些要素所有者之间的博弈,即通过市场竞争来获取各自理所应得部分的过程。需要注意的是,这种利益共享(或分享)的一个基本原则是平等与公平。平等指的是链内各主体之间的地位是平等的,不存在谁高谁低的现象,如果地位不平等,难以保证创新链的长期性与稳定性,不利于创新绩效的提升。公平指的是利益共享(或分享)应该按公平的原则进行,要考虑到各成员所承担的风险以及贡献度,通过市场竞争的方式来进行。