V-Y内眦赘皮矫正术与Z成形术分别联合park法重睑成形术治疗单睑伴内眦赘皮患者的效果比较

王书闳,任月娥,宗圣余

(周口市东新区人民医院医疗美容科,河南 周口,466000)

内眦赘皮是以内眦皮肤上方半月形蹼状皮肤皱褶为主要特征的眼部疾病,属东方人眼睛特征之一,多为先天性,赘皮可遮盖泪阜、正常内眦角及部分视线,使内眦间距、睑裂变短,同时造成假性内斜视,影响美观度及视野[1-3]。临床调查结果显示,单睑人群内眦赘皮发生率可达约70%,临床在行内眦赘皮矫正的同时需实施重睑成形术[4]。其中park法重睑成形术联合内眦赘皮矫正是目前临床治疗单睑伴内眦赘皮患者常用方式,其重睑切口流畅,内眦部延续自然,较为符合美学标准[5]。内眦赘皮矫正可通过皮瓣法调整内眦皮肤状态,增加眼睑水平皱襞,减小内眦部垂直向张力,但临床在具体术式的选择方面仍存在一定差异[6]。故本研究在park法重睑成形术同期分别行V-Y内眦赘皮矫正术、Z成形术进行比较分析,以期为临床治疗提供有效参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入及排除标准

选取2018年1月~2019年10月我院单睑伴内眦赘皮患者97例作为研究对象。(1)纳入标准:均为首次行手术治疗的单睑伴内眦赘皮患者;均为先天性;眼部综合检查结果显示眼球、眼睑结构正常,无畸形,睑裂可完全闭合;依从性良好。均可有效配合临床治疗及随访;均知情本研究并签署同意书。(2)排除标准:近1年内眼部手术史;创伤等其他原因引起的内眦赘皮;瘢痕体质;合并上睑下垂;合并其他眼部疾病;严重心脑血管疾病;重要器官功能障碍;血液、免疫系统疾病;合并全身感染性疾病;精神类疾病;妊娠、哺乳期女性;存在麻醉、手术相关禁忌证。

1.2 一般资料

将97例研究对象按随机数字表法分V-Y矫正组(n=49)、Z成形组(n=48)。两组性别、年龄、内眦赘皮类型、内眦赘皮程度等基础资料均衡可比(P>0.05)。见表1.

1.3 方 法

均行park法重睑成形术治疗:患者取坐位,双眼平视前方,根据其脸型、上睑表现、解剖特点设计重睑线,使其与上睑缘相距7~8mm,后使患者转为平卧位,微闭双眼,翻转上眼睑,测得上睑游离缘与睑板最高点间垂直距离,定位固定缝合位置;局麻满意后,沿所设计的重睑线切开皮肤、眼轮匝肌,充分暴露上睑提肌腱膜,将轮匝肌向头侧分离,确定眶隔位置,于外侧眶隔作小切口使眶隔脂肪暴露,并将眶隔自内向外打开,融合眶隔前壁及上睑提肌腱膜,修剪去除切口上缘、轮匝肌处多余皮肤;采用尼龙线于瞳孔中央,近内、外眦处,作睑板轮匝肌-上睑提肌腱膜三点固定,并于固定点作缝合加强固定效果,缝线打结后可见睫毛轻微上翘即达到最佳固定高度;协助患者转为坐位,检查重建宽度、弧度及对称度等,满意后间断缝合皮肤。

表1 两组患者一般资料比较

1.3.1 V-Y矫正组实施同期V-Y内眦赘皮矫正术:将泪阜内侧2mm处作为0点,根据内外眦连线、水平线夹角确定新内眦点位置(a点),以0点为起点,于距离下眼睑约1.2mm处作平行于下眼睑的直线0b,向外侧过a点延伸重睑线约1.8mm作为c点,对0a、0b、0c点进行描绘,在内眦部形成“Y”型切口标记线(0b、0c为短臂,0a为长臂),沿“Y”型线切开皮肤,沿眼轮匝肌浅面精细分离作松弛处理,剪断异位、错构眼轮匝肌纤维束,注意保护泪小管,去除部分眼轮匝肌、皮肤、睑板前结缔组织,充分分离眼轮匝肌后,以尼龙线无张力缝合内眦切口韧带、鼻侧腱膜,修剪切口外侧多余皮肤后,常规缝合重睑切口。

1.3.2 Z成形组实施Z成形术:以内眦赘皮下睑起始点作为a点,a点在内眦皮肤上投影处为新内眦点位置(b点),以内眦赘皮游离缘上睑处作为c点,保证ab、ac长度相等,以上睑缘近内眦2mm处作为d点;沿各点描绘切线,去除重睑线上小切口下眼轮匝肌后,沿ab、cd线切开,形成abc、acd两个三角形皮瓣,将眶隔前眼轮匝肌切除,离断上睑切口下叶内侧皮下异位、错构眼轮匝肌纤维束,对皮瓣下组织作彻底松弛处理后,转移acd皮瓣至内眦部,将内眦切口鼻侧深筋膜、深部组织缝合,修剪切口外侧多余皮肤后,常规缝合重睑切口。

1.3.3 术后处理术后常规涂抹抗生素眼膏,以无菌敷料对手术区域实施加压包扎2~6h,根据患者情况予以口服抗生素预防感染,冰敷1~2d,术后1周根据切口恢复情况予以拆线。

1.4 临床疗效评估标准

均于术后3个月实施评估,显效:内眦赘皮完全消失,重睑形态自然、对称,眼裂增大,内眦间距/睑裂长度比值为1;有效:内眦赘皮基本消失,重睑形态尚可,眼睑轻度对称,眼裂增大,内眦间距/睑裂长度比值为0.9~1.2;无效:内眦赘皮、眼裂变化不明显,重睑形态差,眼睑明显不对称。美学总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 观察指标

(1)临床效果。(2)两组术前、术后3个月眼裂变化情况:采用Photoshop CS5测量眼裂长度、倾斜度、眼裂角。(3)采用温哥华瘢痕量表(VSS)[7]评估两组术后1个月、3个月、6个月瘢痕严重程度,包括色泽、血管分布、厚度、柔软度4个方面,总分0~15分,评分越高瘢痕越严重。(4)统计比较两组术后6个月内并发症情况。

1.5 统计学处理

通过SPSS22.0软件进行数据处理,计数资料以n(%)表示,行χ2检验,计量资料以(±s)表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 总有效率

两组总有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.2 眼裂变化

术前两组眼裂长度、倾斜度、眼裂角比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后3个月两组眼裂长度明显变长,V-Y矫正组长于Z成形组,倾斜度、眼裂角减小,V-Y矫正组小于Z成形组(P<0.05),见表3。

表2 两组患者总有效率比较n(%)

表3 两组患者眼裂变化情况比较 (±s)

表3 两组患者眼裂变化情况比较 (±s)

注:与同组术前比较,aP<0.05

表4 两组患者瘢痕严重程度比较(±s,分)

表4 两组患者瘢痕严重程度比较(±s,分)

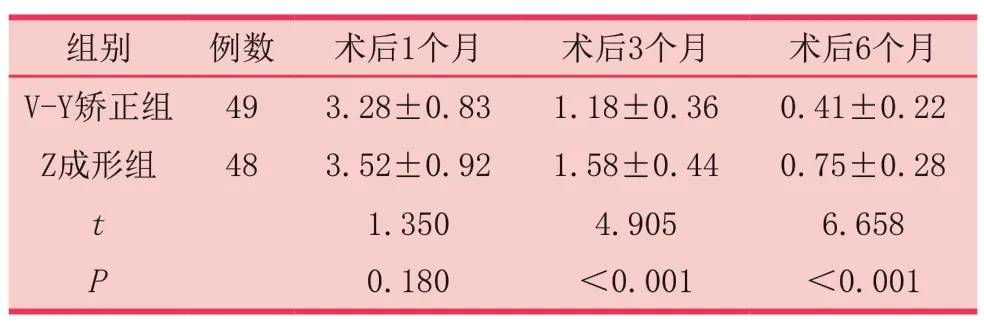

2.3 瘢痕严重程度

术后1个月两组VSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),术后3个月、6个月V-Y矫正组VSS评分均低于Z成形组(P<0.05),见表4。

2.4 并发症

V-Y矫正组出现肿胀出血1例,术后并发症发生率为2.04%(1/49);Z成形组出现肿胀出血5例,切口感染2例,眨眼受限1例,术后并发症发生率为16.67%(8/48);V-Y矫正组术后并发症发生率低于Z成形组(χ2=4.547,P=0.033)。

3 讨论

单睑人群多伴有一定程度内眦赘皮,可使两眼间距变大,影响颜面部整体美观度[8]。对于单睑伴内眦赘皮患者,治疗时需同时实施重睑术及内眦赘皮矫正术以改善上睑皮肤层次,提升眼部外形美观度[9]。

park法重睑成形术是现阶段临床广泛应用的微创重睑成形术式,可提高术后重睑形态自然度,且固定牢固,可使重睑形态持久保持,同时对轻微上睑下垂具有一定矫正作用,具有较好重睑效果[10-11]。目前临床常用的内眦赘皮矫正术式较多,其中以Z成形术、V-Y成形术应用最为广泛,采取安全有效矫正术式,在保证效果持久稳固的同时减轻术后瘢痕,提高切口隐蔽性是现代美学的基本要求[12]。与传统Z成形术不同的是,本研究所用Z成形术两皮瓣不对称,d点为可调点,术后切口多埋于皱褶内,仅于内眦点斜下方可见部分切口线,可避免术后出现睑裂外形不佳现象[13]。本研究所用V-Y内眦赘皮矫正术与传统V-Y成形术也存在一定差异,其Y形切口选于内眦皱襞及下睑缘上,术后可将切口完全隐藏于皱襞中,增加其与内眦部延续自然度[14-15]。本研究分组对比上述两种术式与park法重睑成形术配合使用的临床效果,结果显示,V-Y内眦赘皮矫正术与Z成形术分别联合park法重睑成形术治疗单睑伴内眦赘皮均可获得良好美学疗效。但两种治疗方案均存在少部分无效病例,可能与手术操作不规范或围术期护理不当有关,临床实际应用时应予以注意。此外,本研究结果中,V-Y内眦赘皮矫正术在眼裂改善、瘢痕消退等方面更具优势,且可降低术后并发症风险,充分说明V-Y内眦赘皮矫正术联合park法重睑成形术整体效果显著,是治疗单睑伴内眦赘皮的理想术式。其原因可能在于,V-Y内眦赘皮矫正术通过改良Y长臂位置、夹角、形态提高切口隐蔽度,使其与内眦部皮肤自然延伸,避免对局部皮肤过度牵拉,减轻张力,减少术后回缩现象,进而有效提升眼裂矫正程度,而Z成形术需对皮肤进行牵拉,易增加术后出血肿胀等并发症风险。

综上可知,V-Y内眦赘皮矫正术与Z成形术分别联合park法重睑成形术治疗单睑伴内眦赘皮均可获得良好美学疗效,但V-Y内眦赘皮矫正术整体效果更为理想,可提升眼裂矫正程度,减轻术后瘢痕,且术后并发症发生率较低。