口腔癌患者下颌骨重建术后钛板外露原因分析与后续治疗效果观察

曹裕中,廖 涛,谢思根

(福建省三明市第二医院暨福建中医药大学第五临床医学院 口腔颌面外科,福建 永安,366000)

下颌骨缺损最常发生于恶性肿瘤术后,随着显微外科技术的长足进步,腓骨肌瓣、髂骨肌瓣、肩胛骨瓣在下颌骨修复重建中的运用越来越多,并得到不断改进和规范,尤其是腓骨肌瓣修复下颌骨已成为常规术式不断推广并扩大适应证。随着术式改进、相关器械研发、数字外科技术的辅助使得手术时间不断缩短,手术成功率不断提高,重建颌骨的外形与功能不断趋向理想[1,2,3,4]。然而下颌骨重建技术还并非完美,依然存在诸多问题有待进一步解决。在下颌骨重建术后远期并发症中“钛板外露”是发生率较高的[5],给患者的容貌及功能带来较大影响,给患者心理及日常生活带来负面影响,还有可能造成后续治疗无法及时进行而影响预后。如何避免钛板外露的发生,如何进一步修复已经产生的不良后果值得临床医生总结与思考。

本研究结合临床、病史、影像资料等探讨可能造成钛板外露的原因,通过对患者实施后续治疗观察治疗效果,总结有效的后续治疗方案,包括感染的控制方法、二期手术的时机、术式等。

1 材料与方法

1.1 临床资料

收集三明市第二医院口腔颌面外科,2015年1月-2019年12月,收治的由各级医院转诊来的下颌骨重建术后钛板外露患者共12例。纳入标准为:①经病理证实为原发口腔恶性肿瘤;②手术切除范围包括部分下颌骨并且进行同期重建;③术中植入钛板;④术后发生钛板外露,并进行后续治疗。排除标准:①非恶性肿瘤的截骨患者;②颌面部其他区域钛板外露患者;③未接受随访及后续治疗的患者。其中男8例,女4例,年龄最小岁45、最大84岁,平均年龄68.4岁,其中牙龈癌4例,舌癌6例,颊癌1例,口底癌1例。初次手术患者8例,二次以上手术患者4例。接受放射治疗者9例(4例为手术前既往接受过放疗,5例为手术后接受放疗),占比75%。其中9例采用腓骨肌瓣移植+重建板修复,2例为保存下颌骨下缘+钛板修复,1例股前外皮瓣+重建板修复。单侧颈淋巴清扫10例,双侧颈淋巴清扫2例。随访时间最长5年、最短8个月。钛板外露发生于术后1个月至术后6个月,平均时间为术后4.7个月。接受清创手术12例,取出钛板并更换小型钛板10例,单纯取板2例。

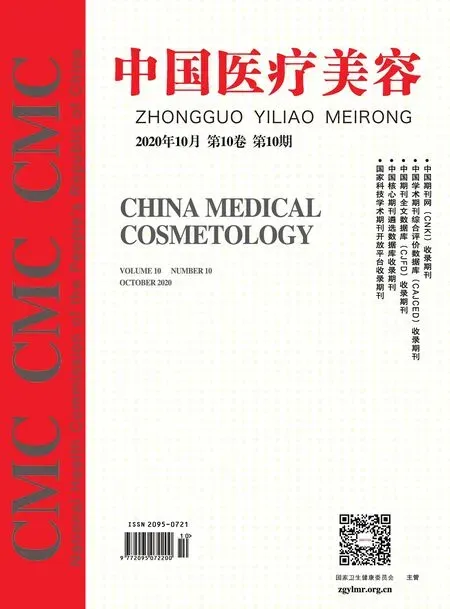

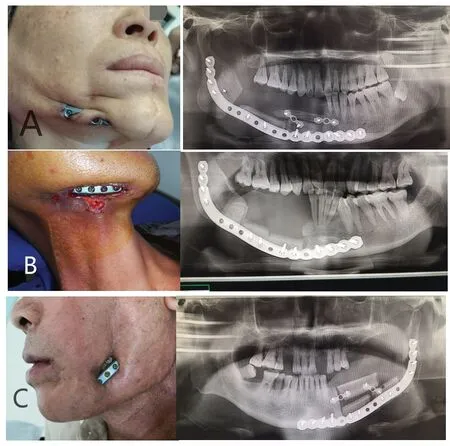

12例患者缺损类型,8例为下颌骨体部缺损、4例为体部及升支前缘缺损,没有跨越中线的缺损。所用钛板类型11例为重建板(其中6例加用了小型板固定折叠骨块),1例为小型板。钛板外露区域均涉及下颌骨体部下缘、1例扩展到升支部。暴露长度最短2.5cm,最长11cm(部分患者照片见图1、图2)。12例均合并感染,细菌培养检出细菌包括:大肠埃希菌、溶血链球菌、星形努卡氏菌、肺炎克雷伯菌,其中有2例为多重耐药菌。

1.2 影像检查

本组12例患者治疗不同阶段均拍摄曲面全景片,部分患者行 CT三维重建,了解骨移植情况,骨愈合情况,钛板位置,髁状突位置等。影像分析,腓骨2段式9例、折叠6例,骨不愈合8例,钛板断裂1例,螺钉周边骨吸收9例,颞下颌关节前脱位1例(部分全景片见图1)。

1.3 治疗方法

12例患者全部接受随访及治疗,治疗大体分为两个阶段。

第一阶段在钛板外露初期,此时大部分患者均存在不同程度的感染,此阶段以抗生素运用,局部引流,小清创,清洁换药为主要措施,治疗中注意保护重建组织的血运,切勿盲目修整以免损伤血管蒂。本组中未发生因血运障碍导致骨段坏死的情况。在治疗过程中应遵循换药基本原则,口腔外局部建立有效的引流可放置引流管或橡皮引流片,每日可予多次冲洗,可用双氧水与盐水交替冲洗,局部不用抗生素溶液冲洗以免耐药。皮肤表面可涂抹莫匹罗星软膏。注意口内创口的清洁,可予碘仿纱条填塞或缝合关闭,避免食物进入,避免长时间唾液浸泡。可根据经验性选用广谱抗菌药,注意覆盖厌氧菌,感染初期即可留取标本进行细菌培养及药敏试验,根据药敏结果选择有效的抗生素。有糖尿病的患者注意血糖控制,宜采用胰岛素控制血糖,并注意密切监测血糖。加强营养支持,可根据具体情况选择鼻饲流质或胃造瘘,口内创口封闭后即可经口进食,出现低蛋白血症者可补充蛋白。让患者树立信心,保持良好心态有利于康复。本组患者在经过以上治疗均达到快速控制感染,改善全身情况的效果。抗感染治疗住院日为9-14天,平均住院日12.7天。值得注意的是血管化骨肌皮瓣抗感染能力优异,本组病例未发现因感染造成移植骨大范围坏死的,提示局部感染如未出现骨段血供障碍不要轻易摘除移植骨。

第二阶段在在感染控制后,移植骨成活并且留有足够的时间进行骨愈合,定期随访观察,指导患者进行有效的创面清洁,保持无感染状态,如出现外露钛板区域螺钉松动可予及时摘除,待条件成熟即可行二期手术。二期手术时间在术后9-13个月,平均10.3个月。有10例患者接受二期手术。2例在局麻下进行单纯取板+局部软组织清创拉拢或邻近瓣修复。8例在全麻下进行手术,取除钛板、局部刮治、骨不愈合处游离植骨、小型钛板固定,软组织疤痕松解后拉拢或邻近瓣修复,均做到无张力缝合。手术切口设计应以钛板外露的皮肤缺损区为中心,向前后适当延长,尽量保留表层皮肤,向四周做充分松解。手术中注意清除炎性肉芽组织,摘除失活组织,对骨面进行探查,尤其注意观察断端是否愈合,是否有足够的稳定性,以决定是否要再次固定。软组织创面关闭时要将钛板外露区菲薄的组织进行修整,拉拢周缘组织尽量做到皮下和皮肤两个层次的缝合,以保证缝合口有一定的厚度,缝合口下方有组织充填避免形成死腔,如需放置引流管外口应远离原来的皮肤缺损区,在组织较厚实的区域引出。术后注意观察换药,可予减张胶布粘贴保护及适度加压包扎。

2 结果

12例患者均接受随访并评价治疗效果,随访最长5年,最短8个月。回顾12例患者治疗情况,几乎都存在术后感染,感染起始的部位几乎都位于口腔内缝合不严密处。其中经过抗感染治疗、换药及小清创后感染均得到一定控制。未行放疗者感染控制快,效果持久,可长时间保持钛板外露无感染状态。放疗后的患者感染控制较困难,多形成慢性瘘口,经久不愈,直至钛板取出后方得到改善。

在接受二期手术的10例患者中以是否接受过放疗将其分为2组进行观察。

未接受放疗者3例,骨愈合较为顺利,拆除重建板后可见骨质有较明显的增生与愈合迹象,软组织愈合情况也较为理想未出现再次感染、再次钛板外露的现象。

放疗后的患者6例,5例患者软组织创面愈合好,骨组织愈合欠佳,术后3个月复查全景片仍可见骨缝隙,骨断端未见明显成骨融合的迹象。有1例拍片发现更换的小型板断裂。虽然骨愈合不佳,但此6例患者接受手术后骨段能维持类似纤维愈合样的相对未定,未再发生感染及钛板外露,张口、进食等功能均较好,肿瘤无复发迹象。患者对手术效果较满意。

另有1例放疗后患者,高龄、钛板外露范围广、全身状况差,采用单纯取除钛板,未行修复,术后呈现局部缺损及偏颌畸形状态,11个月后因肿瘤复发死亡。

3 典型病例

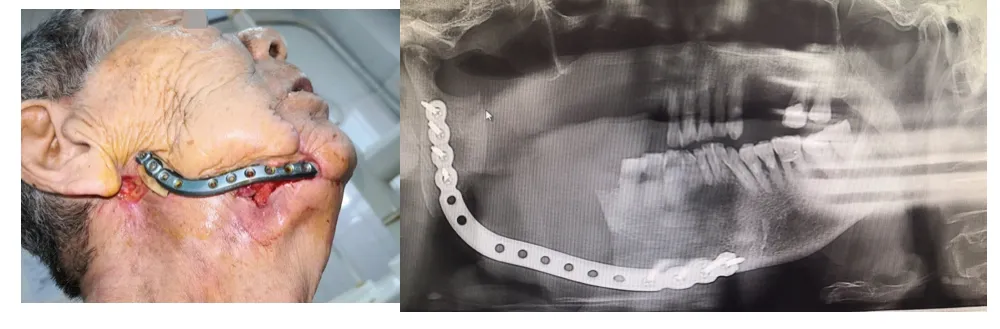

女,69岁,2016年12月因左下颌牙龈癌予行“左下颌骨部分切除+左侧根治性颈清+腓骨瓣移植重建(重建板固定)”,术后局部感染,钛板外露,全身情况很差,未接受放疗,于2017年3月转诊我院,平车送入院,入院检查:左侧颌面部肿痛,左侧颌下区有引流口局部溢脓,口内左颊部可见剁裂口与植骨区相通。鼻饲流质、深静脉置管。血糖19.5mmol/L,血红蛋白108g/L,血小板57×109/L,有糖尿病、肝硬化、低蛋白、贫血、血小板减少等情况。入院后予抗感染、营养支持、控制血糖,每日2次换药。细菌培养结果为:耐碳青霉烯类大肠埃希菌。治疗3周后情况好转感染控制,血糖基本控制,予出院,左下颌下缘钛板外露0.5cm。出院后一般情况好,钛板外露范围逐步增大至3.5cm,钛钉有松动,予一般清洁换药感染可控制。期间多次复查全景片,见骨质有吸收迹象,钛钉周边骨质有破坏,骨断面间间隙较大未见愈合。于2017年10月份再次入院,予取出重建板,术中见骨未愈合,重建板下骨质有明显吸收,予软组织清创,瘢痕松解,骨断面搔刮,小型板固定,创面分层缝合,无张力覆盖。术后创面顺利愈合。3个月后复查全景片见骨断面愈合,骨质有增生修复迹象,张口度3.8cm,咬合关系正常,能正常经口进食,治疗后患者营养状况及生活质量、精神面貌明显改善。(图3)在观察期间2018年5月发现颊部小范围复发病理检查为:高分化鳞癌。发现后及时予手术局部切除,此后又随访27个月情况良好,拒绝放化疗,至今无复发迹象。

4 讨论

下颌骨缺损修复一直是口腔颌面外科的重要课题与挑战。目前下颌骨缺损修复重建主要手段有血管化骨组织移植重建、非血管化游离骨移植、异质性植入物。

非血管化游离骨移植手术过程简单、耗时少但移植成活需依赖受区血供,易感染,感染后可造成大范围坏死,不能修复软组织缺损,限制了其应用。

图1.口腔癌下颌骨部分切除同期腓骨肌瓣下颌骨重建钛板外露情况及X线图像(A、B患者为放疗后钛板外露,C患者未接受放疗)

图2.口腔癌下颌骨部分切除后单纯运用重建板重建,术后4个月钛板大范围外露情况及X线图像

血管化骨组织重建更符合修复性功能外科的理念,显微外科技术无可争议的在其中起了主要的作用,带蒂骨肌皮瓣能修复骨缺损及软组织缺损,抗感染能力强,经多次截骨可满足各种三维立体塑形,是下颌骨缺损重建的重大进步,临床上运用价值高。

异质性植入物主要指钛板或钛合金假体或其他材质假体植入,常需要与其他软组织移植配合使用。使用范围还很局限,一般用于条件受限的挽救性手术。

无论哪种修复都普遍使用钛板进行内固定或支撑,钛板因其密度小、重量轻、强度高、可塑性好、抗腐蚀、组织相容性佳等优势使用十分广泛且效果确切。在钛板尤其是重建板广泛使用后也出现了诸如钛板外露、钛板折断、螺钉松动等问题。如何减少诸如钛板外露等远期并发症值得我们进一步探讨。

4.1 钛板外露原因分析与术中注意事项

图3.典型病例术前、术中、术后各阶段照片及全景片A.术后4个月钛板小范围外露合并感染B.术后10个月钛板外露范围扩大感染已控制 C.术后11个月行二期手术取出重建板、更换小型板,箭头处骨未愈合 D.二期手术后3个月,箭头处骨愈合

根据本组病例分析与钛板外露相关的因素有感染、术前或术后放疗、钛板表面软组织厚度不足、内固定操作不规范、营养状况差、合并糖尿病等。其中放射治疗后钛板周围血运障碍是造成皮肤溃破和钛板外露的主要原因之一。国外有研究表明放疗后钛板外露几率显著增加[6、7],张益等研究也有类似结论[8]。感染常常造成软组织坏死吸收,与钛板外露相伴随。感染常因口腔内创口剁裂、积液和死腔引发。在术中关闭创面时应注意采用软组织瓣充填死腔或增加组织厚度并注意持续有效的引流。钛板表面覆盖的组织薄和张力大也容易造成钛板浅化外露。覆盖钛板的皮肤面应当有包括肌层在内的多层软组织覆盖,关闭时应无张力缝合[9]。

重建板发生外露的几率比小型板高,重建板强度高、刚性大,在重建初期具有很大优势,由于完全的应力遮挡对后期骨愈合也影响较大。若选用小型板虽然强度上较薄弱[10]但对后期骨愈合有利,且由于厚度适中,容易被软组织无张力包裹,外露机会小。两者各具优势宜酌情选用。

4.2 口腔癌下颌骨重建手术设计方面的考量

尽管下颌骨节段性切除修复在技术上以非常成熟,在手术方案设计时在不违背肿瘤外科原则情况下,仍要尽可能保持下颌骨的连续性。邱宇、林李嵩[11]等研究显示选择合适的病例进行边缘性下颌骨切除效果良好,保留了下颌骨连续性,提高了患者的生活质量。单独使用重建板修复缺损只能作为过渡性修复,钛板外露和断裂是时间问题,应尽早植骨修复[12]。放疗后的患者选择重建板+植骨修复要非常慎重,应充分考虑远期并发症如钛板外露、骨不连、骨坏死等可能性。尽管目前研究多认为钛板植入后能够安全放疗[13,14],仍要注意放疗后会显著增加颌骨重建的临床失败率[15]。如何提高放疗的精确性,减少其对植骨区的影响有待进一步深入研究。随着材料学的发展希望将来会有更加优异的材料出现。