生长棒与早期融合手术治疗早发性Ⅰ型神经纤维瘤病脊柱侧凸的对照研究

郭东 姚子明 高荣轩 张学军 祁新禹 白云松 孙保胜 李承鑫

(国家儿童医学中心,首都医科大学附属北京儿童医院骨科,北京 100045)

Ⅰ型神经纤维瘤病(type 1 neurofibromatosis,NF-1)常合并骨骼畸形,最常见为脊柱畸形,发病率为10%~60%[1,2]。营养不良型NF-1脊柱侧凸主要表现为侧凸节段短而锐利、伴有楔形改变、椎体旋转严重、椎弓根间距增宽、椎间孔扩大,还有可能合并肋骨“铅笔样”改变和肋骨头脱位[3,4]。如不早期进行外科干预,畸形进展迅速并可导致神经系统症状。

目前对于NF-1 导致的早发性脊柱侧凸(early onset scoliosis,EOS)手术治疗主要有两种方式,一种为传统生长棒技术,另一种是早期的脊柱后路融合手术[5-11]。关于两种手术方式的效果及并发症比较研究目前罕见报道。本研究旨在对比两种手术方式的有效性及安全性,探讨适合该类脊柱畸形手术方式的选择。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2005 年1 月至2015 年12 月我院骨科收治的NF-1 脊柱侧凸患儿。纳入标准:①符合NF-1 营养不良型脊柱侧凸的诊断;②初次手术年龄≤10 岁;③行脊柱后路矫形融合或生长棒手术治疗;④随访时间≥3 年。排除标准:①影像或临床资料不完整;②畸形位于颈椎;③行生长棒手术撑开次数<3 次者。符合以上标准的NF-1 患儿共计71 例,其中男38 例,女33 例,手术年龄3~10 岁,平均(6.6±2.1)岁,其中单胸弯36 例,双胸弯27 例,胸腰弯8 例。30例患儿术前合并后凸畸形。术前行头环-重力牵引治疗15 例。根据手术方式不同将所有患儿分为两组:行生长棒治疗的患儿为生长棒组,行早期脊柱后路融合手术的患儿为融合组。融合组患儿20 例,其中男11例,女9例。均行后路内固定融合术,手术年龄平均为(8.0±1.8)岁。6 例术前行头环-重力牵引。生长棒组51例患儿中,男27例,女24例;初次手术平均年龄为(6.1±2.2)岁。术前进行头环-重力牵引9例。

1.2 手术方法

生长棒组:患儿俯卧位,术中常规透视定位上、下锚定点,每端2~3个椎体。取头侧和尾侧两个独立纵行后正中小切口,仔细显露置钉椎体的后方结构,包括椎板、横突和小关节,并置入至少4 枚椎弓根钉。除计划固定节段外,其余部位在显露过程中应谨慎操作尽可能保留骨膜。将预弯矢状面曲度的钛棒穿过深筋膜下方肌层,分别与上、下锚定点椎弓根螺钉及连接阀相连。脊柱撑开矫形后锁紧螺钉和连接阀。撑开手术时仅显露连接阀进行撑开操作。

融合组:患儿俯卧位,取后正中线切口显露脊柱。根据术前计划置入双侧椎弓根钉,固定节段至少包含正常的1~2个椎体,如置钉困难选择使用椎板钩或横突钩固定。根据畸形严重程度及僵硬程度行多节段后柱截骨术,截除相应节段的棘突、部分椎板、小关节、黄韧带。将钛棒置入椎弓根螺钉后,进行凸侧加压,凹侧撑开矫形。去皮质后将截骨所得骨粒植入手术范围内的脊柱后方。

1.3 临床与影像参数

回顾病历记录患儿初次手术年龄、手术方式、固定节段、内固定相关并发症情况。内固定相关并发症包括棒或螺钉的移位、断裂、松动,以及交界性后凸、远端附加现象(adding-on)、主弯畸形进展。生长棒治疗患儿在撑开过程中,主弯Cobb 角进展超过初次手术后定义为主弯畸形进展。对于行生长棒治疗的患儿,记录生长棒的单双侧、撑开次数、撑开间隔。手术前后及每次随访时患儿均拍摄站立脊柱全长正侧位X 线片。采用Surgimap Spine 软件(Nemaris,New York)测量冠状面Cobb 角及矢状面局部后凸角,胸椎高度(T1~T12)及脊柱高度(T1~S1)。矢状面局部后凸角为参考Cobb 角的测量方法,且角度超过该部位正常后凸角10°以上,定义为局部后凸。两组患儿固定范围均包含营养不良性改变的椎体及上下端椎之外的额外1到2个椎体。

对比两组患儿的手术年龄、固定节段、主弯侧凸及后凸角的变化、胸椎高度、脊柱高度及内固定相关并发症的发生情况。生长棒组患儿的固定节段为末次手术时最上端固定椎至最下端固定椎的椎体数。所有入组采用生长棒技术的患儿术后每半年随访1次,根据患儿生长情况和影像学检查结果决定撑开手术间隔,通常每9~12个月撑开1次。采用后路矫形融合手术的患儿分别术后3、6、12个月复查,1年后每年随访1次。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0软件进行统计分析。计量资料以均值±标准差表示。采用独立样本t检验分析比较两组患儿术前及末次随访的影像学参数测量结果。矫正率的计算方法为(术前参数值-末次随访参数值)/术前参数值×100%。采用卡方检验比较两组的性别组成及内固定并发症发生率有无差异。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患儿手术前后资料比较

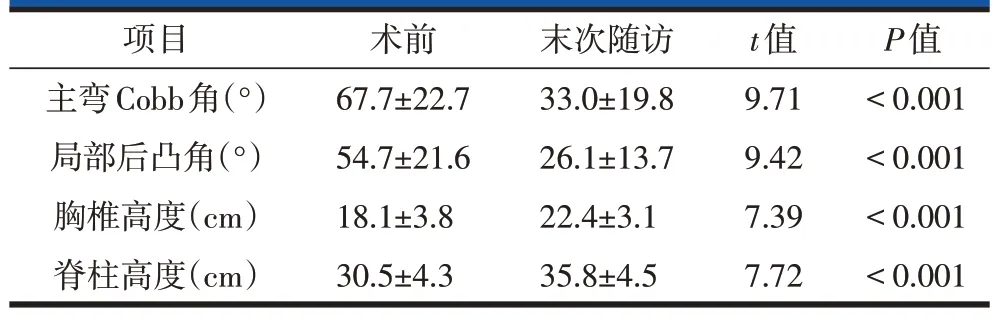

术后随访时间36~156个月,平均(61.1±22.7)个月。所有患儿平均固定节段(10.9±2.3)个。末次随访时主弯Cobb 角、局部后凸角、胸椎高度、脊柱高度较术前明显改善(P均<0.001,表1)。

表1 患儿术前及末次随访时影像参数比较()

表1 患儿术前及末次随访时影像参数比较()

2.2 两组疗效指标比较

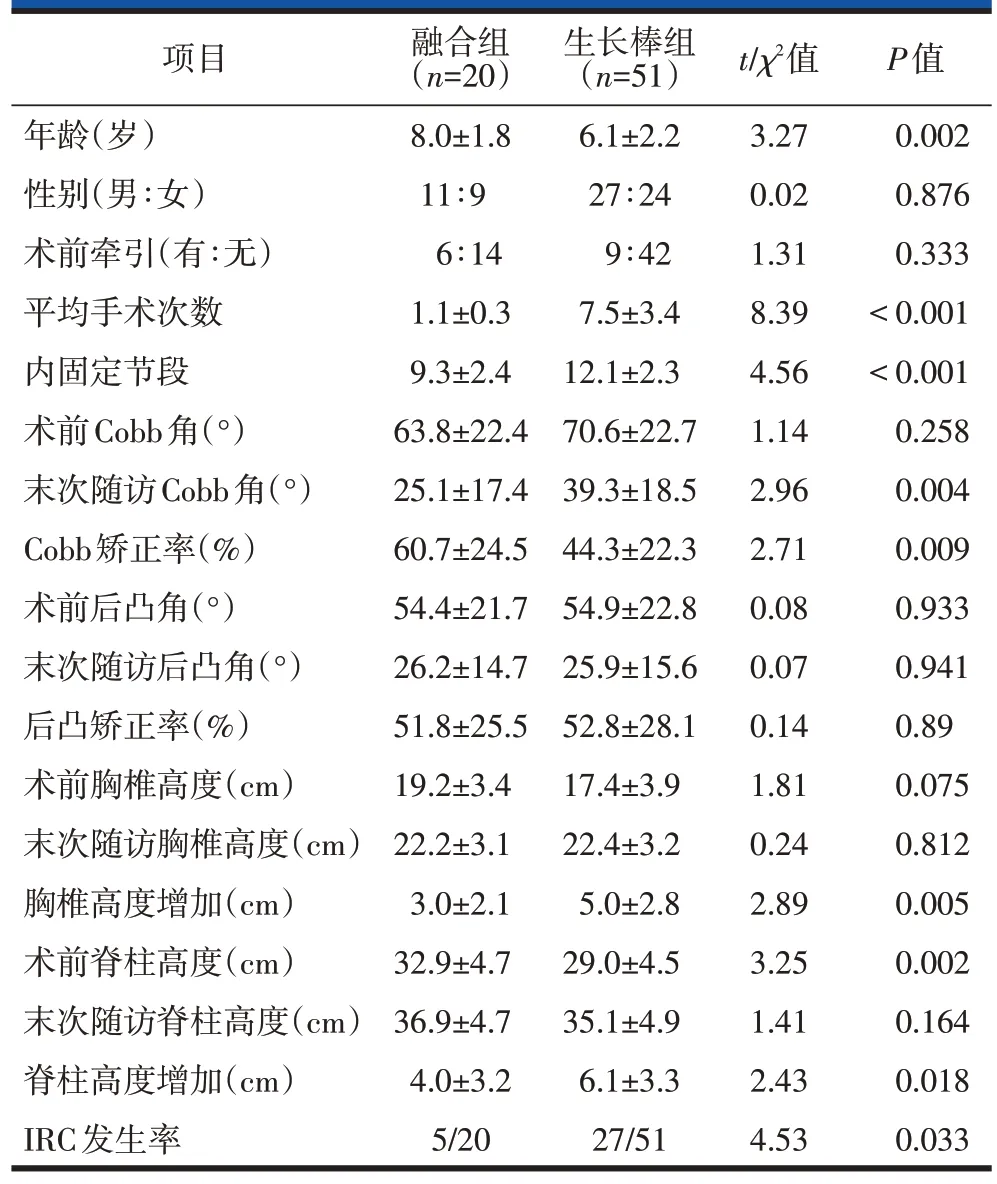

与融合组比较,生长棒组患儿的初次手术年龄更小,内固定的范围更大。两组患儿的性别构成无显著差异(P>0.05)。两组术前主弯Cobb 角无显著差异,但末次随访时融合组的Cobb角小于生长棒组,前者的Cobb 矫正率高于后者(P<0.05)。两组术前及末次随访的局部后凸角及后凸矫正率无明显差异。两组患儿术前及末次随访时胸椎高度无明显差异,但生长棒组胸椎高度增加大于融合组(P<0.05)。生长棒组术前脊柱高度显著低于融合组,末次随访时两组间差异无统计学意义,生长棒组脊柱高度增加大于融合组(P<0.05,表2)。

2.3 两组内固定相关并发症比较

融合组内固定相关并发症共有5例(25%),其中adding-on 现象2例,远端交界性后凸1例,断棒1例,螺钉松动1 例。发生并发症的患儿中有3 例行翻修手术。生长棒组行凹侧单侧生长棒治疗15 例,双侧生长棒治疗36 例。平均撑开次数(6.2±2.3)次,平均撑开间隔(10.3±2.7)个月。至末次随访时16 例已行终末融合手术。终末融合手术年龄10~13 岁,平均(11.7±1.6)岁。共有27例(52.9%)出现内固定相关并发症39 例次,分别为侧凸进展12 例次,螺钉松动11例次,断棒5例次,adding-on现象2例次,近端交界性后凸6例次,远端交界性后凸3例次。生长棒组的内固定并发症发生率为52.9%,高于融合组(25.0%,P<0.05,表2)。

2.4 生长棒组终末融合手术患儿与融合组疗效比较

16例行终末融合手术患儿的末次随访主弯Cobb角35.6°±18.3°,大于融合组患儿末次随访Cobb 角25.1°±17.4°,但差异无统计学意义(P=0.08);终末融合手术患儿的最终固定节段为(14.5±3.3)个,显著多于融合组(9.3±2.4)个(P<0.01)。

表2 融合组与生长棒组临床数据与影像参数比较()

表2 融合组与生长棒组临床数据与影像参数比较()

注:IRC:内固定相关并发症

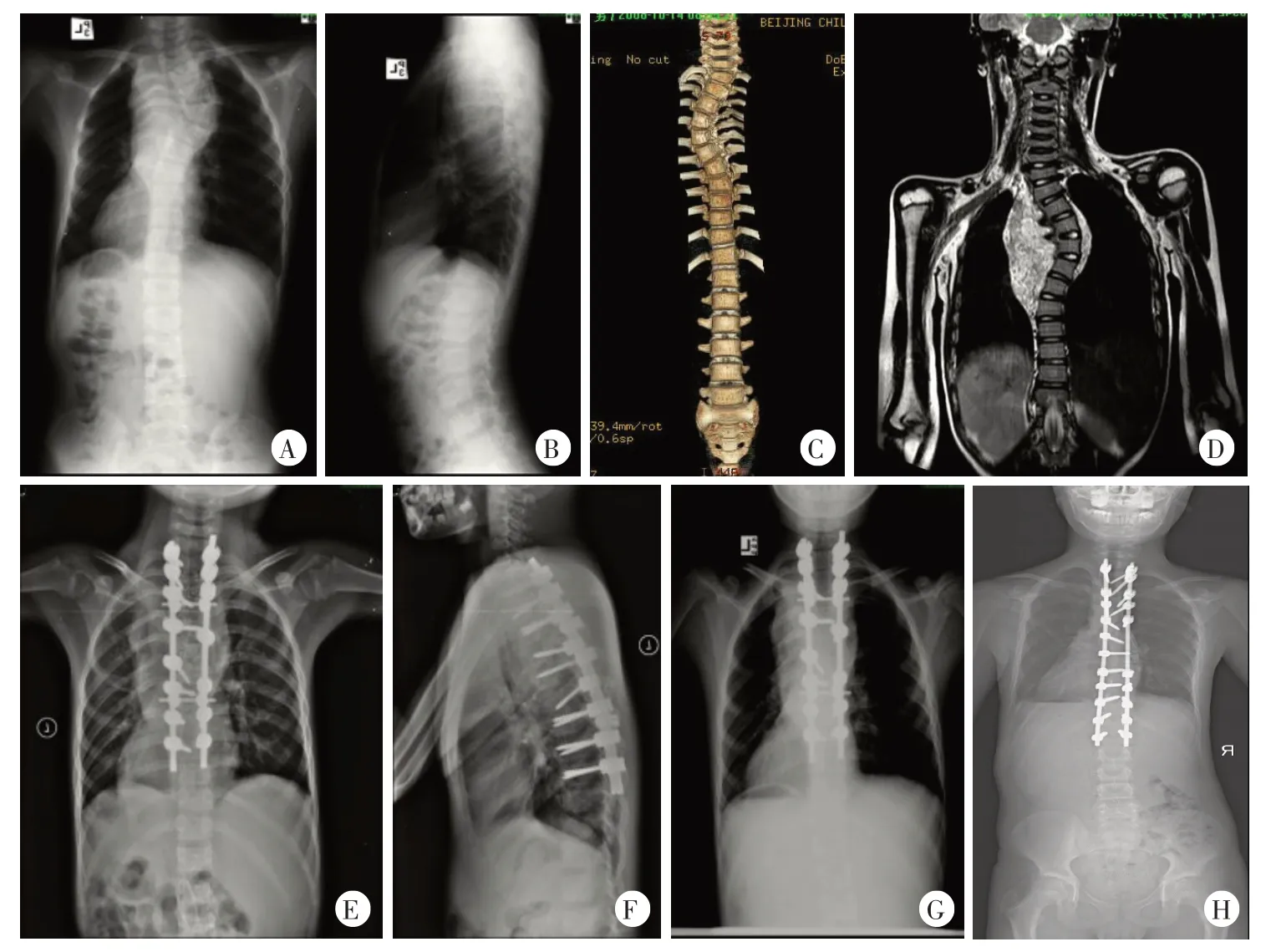

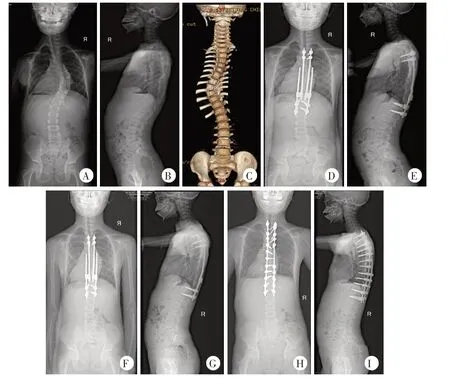

典型病例见图1、2。

3 讨论

NF-1 导致的早发性脊柱侧凸,往往出现椎体扇贝样变、横突变细、肋骨“铅笔征”等特征性的影像改变,侧凸进展迅速[3,4]。通过支具或石膏等保守治疗效果较差,通常需要进行早期的手术干预[12]。目前常用的手术方式包括早期脊柱融合手术和生长棒手术[5-11]。对于该类型的侧凸,选择何种手术方式目前尚无定论,两种手术方式的矫形效果和并发症发生情况报道也较少。

3.1 脊柱畸形矫正效果

图1 患儿,男,8岁,诊断NF-1营养不良型脊柱侧凸,采用早期融合手术治疗

从畸形矫正的方面考虑,早期脊柱融合手术优于生长棒技术。Zhao等[13]报道后路融合治疗26例平均年龄9岁的患儿,主弯Cobb角从术前47°矫正至术后21°,矫正率为55%。Tauchi等[6]报道的一项长期随访研究,结果显示11 例患儿平均脊柱融合年龄8.3岁,主弯Cobb 角从术前71.2°矫正至术后24.1°,矫正率达66.4%,14年随访无明显矫形丢失。杨阳等[11]报道采用双侧生长棒治疗8例早发性NF-1脊柱侧凸患儿,主弯Cobb角从术前的75.4°改善至末次随访时的30.9°,矫正率为58.7%。Bouthors 等[14]和Carbone 等[15]研究则指出,生长棒治疗NF-1 早发性脊柱侧凸,主弯矫正率只有37%和39.5%。Tauchi等[16]最新的一项研究,对比了行早期融合手术和生长棒技术的效果,结果显示末次随访时前者的主弯矫正率大于后者(59.0%vs.40.6%)。我们早期的一项研究[10],也发现融合手术的矫正率55.1%,大于生长棒手术的矫正率42.4%。从本研究结果看,早期融合手术治疗NF-1导致的EOS,矫形率达60.7%,高于生长棒技术矫形率44.3%。因此,早期融合手术可以取得更好的主弯矫正率,这与融合手术时可以行后柱脊柱截骨,更高的内固定密度有关系。生长棒技术则因为通过主弯上下的椎体施加纵向撑开力,间接矫正主弯畸形,矫正率会比较低。

3.2 对脊柱高度的影响

对于脊柱生长高度,虽然早期融合会影响脊柱的继续发育,但是矫形过程中会增加一部分脊柱高度。另外,由于融合手术固定节段有限,剩余的脊柱节段仍有正常生长能力。Tauchi等[6]报道的早期融合治疗NF-1脊柱侧凸患儿,脊柱高度从30.7 cm增长至末次随访时36.2 cm。Cai等[17]报道一组10例NF-1患儿平均年龄7.8岁时行脊柱后路融合手术,平均融合节段7.9个椎体,术后即刻脊柱高度增加2.8 cm,随访过程中脊柱高度每年增加约0.6 cm。Yao等[10]报道的一组32例患儿行后路融合手术后,至末次随访时,脊柱高度仍可增加4.4 cm。尽管与生长棒撑开技术相比,早期融合可能会牺牲一部分脊柱高度,但从文献报道[6,10,17]和本研究结果来看,脊柱高度的丢失并不明显。我们的经验是对于手术治疗前脊柱已经有一定的高度,或者预期手术矫形效果好,术后即刻增加高度较多时,可以尝试早期的脊柱融合手术。

3.3 手术次数与并发症

从手术次数和内固定相关并发症考虑,早期脊柱融合手术的手术次数和并发症发生情况少于生长棒手术。Yao等[9]报道手术治疗NF-1脊柱侧凸,内固定相关并发症发生的独立危险因素为生长棒手术、后凸≥50°。Carbone 等[15]报道的7 例NF-1 患儿行双生长棒手术,平均撑开手术次数为5.3 次,其中4 例(57%)患儿发生了12例次并发症。Bouthors等[14]报道18例行生长棒治疗NF-1导致的EOS患儿,其中14例单棒,4 例双棒,平均撑开手术次数为3 次,并发症发生率达72%。而文献报道早期融合手术治疗该类患儿,手术平均次数为1.0~2.6 次,内固定并发症发生率为5.2%~20.0%,远低于生长棒技术。本研究结果也证实,融合组的平均手术次数1.1 次,远低于生长棒组的7.5次;融合组的并发症发生率25.0%,远低于生长棒组的52.9%。因此,由于生长棒技术并没有完全融合脊柱,且必须进行定期的撑开,决定了其内固定相关的并发症和手术次数多于脊柱融合手术方式。

图2 患儿,男,9岁,诊断NF-1营养不良型脊柱侧凸,采用生长棒手术治疗

虽然生长棒治疗可以在矫形的同时,保留一部分脊柱生长潜能,让患儿脊柱有一定的生长,但其矫形效果比早期融合手术差,手术次数多,并发症尤其是内固定相关并发症发生率高。因此,应适当限制生长棒在NF-1导致的EOS中的应用,特别对于年龄接近10 岁,侧凸累及节段不长的患儿。尽管早期融合手术可能会牺牲部分脊柱高度,但考虑到NF-1导致的侧凸进展潜能较大,可以适当放宽融合手术指征,达到畸形矫正和手术安全的目的。

尽管本研究基本达到预期研究目的,但仍存在一定的局限性。首先,生长棒技术治疗的患儿并未全部达到行最终融合手术,因此对于矫形效果和脊柱高度的测量数据会有一定影响;其次,未将患儿的肺功能评分和生活质量评分纳入研究;再次,样本量相对较小。

综上,早期脊柱融合手术及生长棒手术对于早发性NF-1 脊柱侧凸都有一定的矫形效果。选择手术方式时要综合考虑患儿的年龄、畸形严重程度及脊柱的发育情况。早期融合手术的手术次数和内固定相关并发症发生率低于生长棒技术,对于年龄接近10 岁,预估术后脊柱高度增加较多的患儿可以选择早期融合手术治疗。