学科发展的黄金时代

医院领导的决心、提供的支持、创造的环境、营造的氛围,为学科发展带来了无限的可能性。

电影《一代宗师》中有一句话:习武之人有三个阶段:见自己,见天地,见众生。

见自己,是了解自己;见天地,是了解人、事、万物运行的规律;见众生,是为他人为社会做事,不求回报,无私奉献。

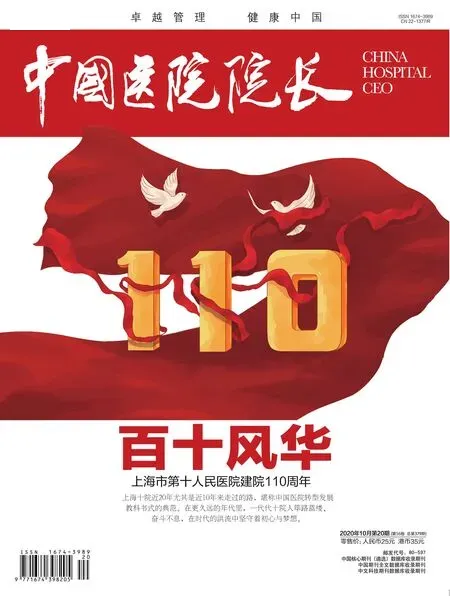

上海市第十人民医院(暨同济大学附属第十人民医院,以下简称“上海十院”)学科发展大抵经过了这样的进化历程。从寂寂无声到声名鹊起,上海十院学科崛起是近10年的事。见自己,见天地,见众生,一路走来,成长的秘诀是什么?

采访中,学科带头人不约而同谈得最多的是医院战略、顶层设计和人才布局。在他们看来,医院领导的决心、提供的支持、创造的环境、营造的氛围,为学科发展带来了无限的可能性。

对上海十院学科发展而言,这无疑是最好的时代。

近10年,为实现建成“高水平、精品化、综合性的临床医疗中心”的愿景和“与同济大学相匹配的一流大学附属医院”的目标,上海十院始终坚持学科引领,瞄准学科前沿,塑造学科特色与品牌。与之相呼应的,是始终坚持人才优先战略,引进与培养结合,搭建平台吸引高层次尤其是标志性人才加盟,以人才助力学科发展。

国内外知名专家领衔的学科带头人队伍和高质量的有较强竞争能力的骨干队伍让上海十院学科发展有了质的飞跃,消化内科、心内科、脑外科、神经外科、口腔科、超声医学科、泌尿外科、骨科、肠道微生态等一批学科走向国内甚至国际舞台中央,确立了患者口碑和行业地位,它们的成长故事勾勒出十院高质发展的图谱。

上海十院始终坚持学科引领,瞄准学科前沿,塑造学科特色与品牌。与之相呼应的,是始终坚持人才优先战略,引进与培养结合,搭建平台吸引高层次尤其是标志性人才加盟,以人才助力学科发展。

心脏中心:“上海方案”走向世界

“唱支山歌给党听”,2020年6月30日,中国共产党成立99周年前一日,“学习强国”刊登了一篇题为《中国制造左心耳封堵器安全有效!上海十院徐亚伟团队研究获赞》的文章,介绍了徐亚伟研究团队发布的LEFTEAR左心耳封堵器系统的最新成果,在此之前这一成果已在国际大会受到广泛赞誉。

此后不久,“学习强国”又以《上海十院徐亚伟团队推出全球首个心梗人工智能预警系统》为题,介绍了上海十院为解决心梗患者就诊延迟这一国际难题,所开展的国际第一个基于可穿戴心电监测设备+人工智能算法的心肌梗死预警系统的研发过程。

这两个“学习强国”的案例让十院人感到自豪,十院创造的“上海方案”正在走向临床,走向世界。

这是上海十院心内科发展的缩影。近年来在心脏中心主任、国家重点研发计划项目首席科学家徐亚伟带领下,上海十院心内科异军突起,以急性心肌梗死信息化救治为特色,打造出了响亮的品牌。

医院心脏中心设有四大病区,五间DSA机房(1间杂交手术室),拥有床位180张(CCU32张),年门急诊量31万人次、年出院人数11000余人。近三年,中心每年平均抢救急性心肌梗死患者700余例,急性心肌梗死PCI救治手术量和PCI手术量均排名全市第二,急性心肌梗死院内死亡率仅1.32%,达到国际一流水平。

2 心脏中心团队完成全球首例四维超声引导左心耳封堵。

心脏中心的快速发展得益于打造了一支强大的专业团队,中心目前拥有3名美籍科学家全职担任PI,博士生导师11人,特聘中科院院士2名、中组部千人计划1人,国家优青1人,全科有16人在中华医学会各学组担任全国委员。这样的人员配置在全国并不多见。

强大的人才力量支撑下,心脏中心建立了胸痛中心、房颤中心、心衰中心、介入治疗中心、心脏影像中心、心脏康复中心六大临床中心,形成了从疾病预防、预警、急救到康复的完整闭环。

胸痛中心是首批国家级胸痛示范中心和中国胸痛中心再认证中心,建成后切实提高了全市急性心肌梗死救治水平,在上海市三年行动计划资助下,打造出信息化的急性心肌梗死救治方案,并向全国推广。

房颤中心是首批国家级房颤中心、房颤介入诊疗示范基地和心源性卒中防治基地,是当前心脏中心打造的重中之重。手术治疗方面,中心每年完成200余例新一代冷冻消融技术治疗心房颤动,新技术年完成量居上海市第一,心房颤动消融联合左心耳封堵术手术量居亚太地区第一位。

心脏中心积极推进心脏康复中心的建设,建立了葛均波院士现代心脏康复中心,定期派遣专人赴美国、法国及澳大利亚学习。目前康复中心配备了世界上最先进的体外震波康复仪以及体外反搏设备,配合心脏PET及D-SPECT精准检测设备,致力于打造国际一流心脏康复中心。

中心承担“十三五”国家重点研发专项——性心肌梗死信息化救治的解决方案,目前已在设备端研发出十二导联、高精度、抗干扰、长时间续航的可穿戴心电监护设备;在软件领域,研发出具有自动预警功能的心肌梗死定性、定位、定时程的心电预警算法;在应用领域,打造覆盖全国66家集团医院的全国急性心肌梗死救治网络,实现全国心肌梗死信息的互通互联,为急性心肌梗死的预警提供信息化的解决方案。

超声医学科:在传承中蝶变

上海十院超声医学科是国内最早开展超声诊断的学科之一,学科创始人为我国著名超声医学专家林周璋教授。经过数代人的开拓与创新,学科形成了深厚的积淀,2011至2020年的十年间,更是实现了医教研全面协调的突破式发展。

2012年,超声医学科获批同济大学医学院博士点;2013年,成为医院重点学科;2015年,依托建立同济大学医学院超声医学研究所;2017年,科室成员荣获“国家杰青”;2018年,跃升医院重点学科A类;2019年,依托建立上海超声诊疗工程技术研究中心,入选上海市临床重点专科强主体类,国自然数量取得了较大进步,其中包含国自然重大科研仪器研制项目。

以学科发展为主,细分亚学科,开展相关新业务,成为最近几年的发展主线。目前,学科已构筑了门类齐全的亚学科体系,诊疗范围涵盖腹部、妇产、儿科、运动损伤及疼痛、心脏及大血管、介入、皮肤、浅表等领域,在甲状腺、前列腺、乳腺、皮肤、腹部、介入超声、超声造影、弹性超声、盆底超声等领域形成了突出的医疗特色,主要诊治量及疑难复杂程度在上海乃至全国居于前列。

1 上海十院超声医学科团队。

学科致力于推进传统超声科转型发展,提供普通门诊→专病门诊→专家门诊→特需门诊→介入手术室→介入病房→MDT等全链条诊疗服务,开通线下、线上、远程等多种服务途径,保证了医疗工作的高质量可持续性发展,2019年超声质控检查名列上海第一。

2020年,超声医学科从传统医技科室向临床科室转型初现成效,改变了以往人们对超声科单纯从事诊断的刻板印象,实现了诊疗一体化的突破性转变。2020年4月开设介入病房,配备介入手术室4间、日间病床20张、住院病房20间,手术量逐月递增,完成的多台高难度介入手术获多家国内著名媒体报道。

超声医学科始终牢记作为大学附属医院科室的初心与使命,倾注学生教育与培养工作,潜心基础与临床研究工作。2020年,科室及成员荣获上海市优秀住培基地、上海市优秀住培基地管理者等多项教学类奖项,培养上海市优秀毕业生1名、同济大学优秀毕业生2名。科室成员获批“国家优青”,同时国自然获批情况再获突破……

学科搭建了良好的科研平台,打造了国内一流的独立实验室,凝炼了分子影像、纳米诊疗、远程智能诊断等主要研究方向,与国内外众多科研机构建立了广泛的合作关系。近年来,团队主持国自然重大科研仪器研制、国家杰出青年等项目数十项。

消化内科:打造一流专科高地

打造国内一流专科高地一直是上海十院不懈追求的目标,作为国家重点专科,消化内科无疑是承载这一目标重要载体之一。

近年来,消化内科深耕亚专科,逐步形成了以“炎症性肠病、消化内镜、胰腺疾病及肝脏疾病”为特色的亚专科方向,在炎症性肠病、消化性溃疡、肝硬化、脂肪肝、急性胰腺炎、早期消化道肿瘤的内镜下治疗及胆道结石、胆管肿瘤的内镜下治疗等方面形成特色,在国内具有较高影响力。

积极持续调整病种结构、突出优势病种患者的收治,一直是科室贯彻的发展思路,随着炎症性肠病、消化道出血、内镜下治疗和急性胰腺炎患者的不断增加,科室病种结构、平均入院费用及住院天数得到了较大改善。近几年,炎症性肠病收住病人量持续位居全市第二名,急性胰腺炎和急性消化道出血患者收住在全市保持前5名。

2018年起,消化内科开设了内镜诊疗日间病房,显著缩短了患者入院时间,提高了患者满意度。此外、科室继续开展内镜下诊疗新技术,包括放大内镜、ERCP及其相关支架植入、胆管引流、胆胰管腔内超声检查术等及内镜黏膜下剥离术(ESD)、胶囊内镜等,更大程度服务广大患者,使患者获益。

4 上海十院骨科团队。

2 医院超声医学综合诊疗中心。

3 上海十院消化内科查房。

5 骨科手术进行中。

6 上海十院消化内科团队。

随着亚专科的发展及特色诊疗的开展,科室收治患者及门急诊总量逐年上升,2019年出院7450人(床位126张),平均住院日5.5天,门诊量20.2万人次,消化内镜5万人次,总收入1.8亿元。

发展临床的同时,科研亦是科室发展的重中之重,取得令人瞩目的成绩,在上海市及国内外形成了巨大学术影响力。科室主任刘占举教授入选了教育部新世纪优秀人才支持计划、上海市优秀学科带头人计划,主持承担多项国家级科研项目包括国自然重点项目、国自然重大研究计划-培育项目、国家重点研发计划-中医药现代化研究专项子项目、国自然重大研究计划集成项目等。

科室中青年骨干多人次获得包括上海市科委扬帆计划、上海市教委晨光计划、上海市浦江计划、上海市科委启明星计划及上海市卫生健康委医苑新星计划在内的人才计划,承担国自然青年项目、面上项目及上海市科委项目等。

人才是学科发展之基,有结构合理的人才梯队做支撑,消化内科将在打造国内一流专科高地的路上一往无前。

骨科:奇迹中成长

10年前,上海骨科版图中,很难看到上海十院的名字,那时谁也不会想到,仅仅10年后,上海十院骨科已是上海骨科界的一面旗帜。不少人认为,上海十院骨科创造了中国骨科发展的奇迹,10年改天换地,中国再也找不到这样的案例。

引进高层次、掌握世界医学前沿技术并具有自主创新能力的优秀学科带头人是上海十院发展学科的重要思路。2010年,著名脊柱微创专家贺石生加入十院骨科后,开启了学科发展的全新境界。

2010年至2013年是打基础的阶段。这一阶段,面对医生学历水平低、能力和视野受限的状况,科室大力鼓励医务人员走出去,到国内外最好的标杆医院、标杆科室学习新技术、新方法,开拓视野,另一方面也是发出十院的声音,让行业知道十院的动向和决心。

与此同时,在贺石生带领下,十院骨科在上海率先开展了微创手术,形成了自己的品牌和特色。

2013年后,十院骨科把视角放在了更广的角度,组织成立骨科联盟,在长三角甚至全国开展手术和会诊。骨科联盟组建后,成员迅速增加,遍及上海、江苏、浙江、安徽、山东、福建、云南等多个省区市,联盟以十院骨科为核心,协助内部医院骨科临床学科建设、培训和指导工作,构建良好的远程会诊和双向转诊体系。

不断提高技术水平、不断开阔眼界、不断走出去,十院骨科在数年内迅速建立了品牌,获得行业和患者认可。2016年后,骨科发展进入人才梯队相对成熟的阶段,学科的发展重点转为塑造一批在国内有影响力的学科和亚学科带头人,以此进一步推动学科的细分。

如贺石生所言,一个学科的发展不能仅靠个别专家,而是需要专家群体,因此科室提出了更高的要求,希望专家们能够走到舞台中央,树立学术地位。科研方面,可以发表影响因子10分以上的文章,作出标志性成果,获得国家和省部级奖项。

转化医学一向是上海十院注重的发展思路,十院骨科在基础研究和临床研究之外,大力开展转化研究,目前已获得70余项专利,接下来科室将进一步使这些专利具有临床价值和商业价值,目前已涌现出了一批落地项目。

如十院骨科自主研发的脊柱微创深部定位系统,解决了脊柱外科微创手术的瓶颈,使手术标准化,大大降低了辐射暴露,节约了手术时间,极大地有利于脊柱微创手术在全国范围内的推广和应用。目前,该技术已在国内2000多家医院应用。

十院脊柱微创中心还研发出具有自主知识产权的双通道脊柱内镜系统——V型双通道脊柱内镜系统(VBE),该系统的工作套管由上下两个通道组成,一个为内镜通道,一个为工作通道,两个通道之间可以相互组合,既可以配合常规内镜使用,也可以使用专门设计的细直径内镜用于背侧大空间的操作,符合脊柱外科医生的手术习惯,容易为脊柱外科医生所接受,从而易于标准化和推广应用。

引进高层次、掌握世界医学前沿技术并具有自主创新能力的优秀学科带头人是上海十院发展学科的重要思路。

眼科:10年崛起路

上海十院眼科具有70年发展历史,老一辈专家在角膜移植和白内障领域打下了厚实的基础和声誉。以眼科主任王方为代表的新一代人才快速成长带来了学科的高质量发展。

2010年王方到来时,十院眼科只有15名医护人员,由于具有角膜移植和白内障治疗的深厚品牌,患者源源不断,但受限于科研,学科发展缺乏后劲。彼时,科室没有发过一篇SCI文章,没有获过任何奖项。

新鲜血液的加入带来了革命性的变化,2011年科室就拿到了国自然基金项目,次年便拿到了上海市卫生局科技进步二等奖。以此为契机,学科发展驶入新的赛道。

“十二五”时期,学科制定了三个临床发展思路:以重大眼病为核心(白内障、角膜病和眼底病)、用临床与研究PI交叉渗透模式发扬学科特色,构建前后节眼病一体化诊疗新体系。同时大力推进专科、专病化建设,打造出一系列诊疗特色。

如支撑学科发展的重点专科眼底病专业拥有一支一流国际水平诊疗技术和丰富临床经验的专家队伍,专业诊疗范围和能力代表了当今国际最先进的水平。年门诊量5万人次以上,30%的患者来自上海以外地区。

1 眼科日间手术中心。

2 上海十院眼科团队。

眼表角膜病专业整体实力亦居于国内领先水平,团队开展实施各种屈光性和治疗性角膜移植手术、角膜移植联合白内障两联手术、角膜移植联合白内障青光眼三联手术等。专业组多次攻克角膜移植的尖端难题,使数万名盲人重见光明,角膜移植手术量占据上海市80%,位居第一。

白内障青光眼专科年手术量4000台以上,涵盖多种复杂疑难,手术手术成功率高于98%。

眼外伤专科通过药物治疗及显微外科、玻璃体切割、人工晶体植入、眼内激光等现代眼科技术,处理包括眼、眼附属器及视神经外伤如眼球挫伤、穿通伤和眼内异物、外伤性玻璃体视网膜病变等在内的各种眼外伤疾患,进行创伤修复和视力重建。

进入“十三五”后,眼科大力发展日间手术中心。2017年12月,科室从硬件建设规划、手术流程规划、中心运营规划、建设经费预算、候诊大厅改造、信息化建设等方面着手,构建医、护、患“一体化工作平台”,形成术前工作区、手术等待一区和手术区,推行“流程化”“智能化”“平台化”的工作管理模式。

实施8小时日间手术快速康复白内障日间手术后,患者术前平均等待时间从(1.3±0.09)天缩短至(0.06±0.03)天、平均住院日由(2.5±1.5)天缩短至(3±0.5)小时;人均治疗费用从8085.17元降低至7704元;患者满意度由84%提高至93%。

日间手术中心取得成功后,科室树立了眼表中心、小儿眼科中心两大品牌,接下来将要建立屈光外科中心。

10年间,眼科经历了以重大眼病为核心的临床/科研交叉渗透发展及前后节眼病一体化治疗、学科专科化和专科中心化、中心化建设带动亚专科发展三个阶段,如今,学科疾病诊治能力覆盖90%以上眼病,拥有6个亚专科,年门急诊量从建设初期的8.1万上升到14.5万;手术量从5000台到8000台,Ⅲ级以上手术90%,一次性手术成功率98%,白内障手术量持续保持综合医院眼科第2位、角膜移植手术第1位、眼底外科手术第4位,均次费考核在全市属最低范围之一。

特色技术、特色诊疗的不断积聚,最终带来的十院学科发展的大爆发。国家临床重点专科中医科以气血学说为指导思想,逐步形成了中医药防治心脑血管病的一系列方案;护理学科是上海市护理质控中心挂靠单位,拥有实力强大的护理专家群,护理创新成果为全市之最;肠道微生态、粪菌治疗形成国内单中心样本量最大、疗效最佳的FMT临床研究中心;泌尿外科、核医学科、普外科等学科也都蓬勃发展。

目前,上海十院拥有国家临床重点专科3个,上海市“重中之重”临床医学中心2个,上海市“重中之重”临床重点学科1个,上海市临床重点专科5个,上海市重点薄弱学科3个,是上海市护理质控中心和上海市临床营养质控中心挂靠单位。

未来,十院将进一步推动学科人才由夯基垒台向积厚成势转变,为实现国内一流、国际先进的研究型医疗机构目标筑牢基础。