国内高校大学生信息素养影响因素研究

杨雨琪

摘 要 本研究旨在探讨国内高校大学生信息素养影响因素理论体系,发现提升大学生信息素养水平的有效措施,为高校信息素养教育提供参考。研究采用元人种志方法的七大步骤对12项原始研究进行综合集成,构建国内高校大学生信息素养因素体系。研究围绕“社会”“学校”和“个人”三个维度得到了重要因素,如社会维度下的影响因素为教育政策和地区经济发展,并从各个角度提出了提升信息素养水平的建议。

关键词 元人种志 信息素养 影响因素 大学生

分类号 G250

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.10.005

Abstract This study aims to explore the theoretical system of influencing factors of college students information literacy, and find effective measures to improve the level of college students information literacy, providing reference for information literacy education in colleges and universities. In this study, 12 original researches were integrated in seven steps of meta- ethnography to construct the information literacy factor system of college students. The research gets important factors around the three dimensions of “society” “school” and “individual”, such as the influencing factors under the social dimension are education policy and regional economic development, and puts forward suggestions to improve the level of information literacy from various angles.

Keywords Meta-ethnography. Information literacy. Influencing factors. College students.

当前大数据时代已来临,它改变着人们的思维、工作、学习、生活。随着信息社会快速发展,国家对具有信息素养的人愈发重视,培养具有良好信息素养的人已成为高校图书馆的目标之一。大学生作为未来发展的主要力量,重视大学生信息素养培养,对提高综合素质具有重要而深远的意义。因此,面对海量信息,培养大学生搜集信息和利用信息的能力是当前社会的重要任务。

近年来,我国高校图书馆信息素养取得了突破性的发展,新的教学模式、教学平台和方法不断创新,在一定程度上提升了大学生的信息素养。为了进一步完善高校大学生信息素养教育体系,本文以CNKI中国内学者发表于核心期刊中围绕高校大学生信息素养教育影响因素的相关文章为研究对象,采用元人种志方法,明晰我国高校大学生信息素养影响因素,使高校在教学改革基础上能够采取切实有效的措施提升国内高校大学生信息素养水平。

1 研究综述

信息素养这一概念首先由Paul Zurkowski于1974年提出,此后其他学者逐渐对信息素养进行界定,研究角度及内容也逐渐丰富。目前最具权威性的定义是1989年由美国图书馆协会(ALA)提出的:信息素养是具有信息素养的人需要信息时具有确认、寻找、评价和有效使用所需信息的能力。ALA不仅提倡把基于资源的学习作为信息素养的基本教育模式,还针对该模式提出图书馆员应把学校教学目标当作自己的职责的理念。次年,信息素养国家论坛成立,以“提高全球信息素养意识,鼓励各种信息素养活动开展”为宗旨,广泛开展信息素养教育交流与合作[1]。

直至2005年,加州大学伯克利分校图书馆创立“大学生研究图书馆奖励计划”并荣获当年ACRL教育分会教育创新奖,Kendra Van Cleave称赞图书馆奖励计划的设立为评价和促进信息素养教育提供了全新模式[2]。此外,英国也增强了对信息素养教育的关注,成立独立机构对信息素养进行研究,发布《高等教育信息技能意见书》,分析了信息素养的构成要素和内涵。21世纪初期,澳大利亚与新西兰的高校信息素质联合工作组(ANZIIL)与澳大利亚图书馆与信息协会(ALIA)颁布了信息素养框架,进一步丰富了信息素养的内涵[3]。该框架对信息素养的标准进行详细划分解释,并给出了一定指导建议,标志着澳大利亚信息素养模式逐渐趋于成熟。

我国对信息素养的研究始于20世纪80年代,大多基于国外的研究基础上来进行探索,以翻译、总结相关文献为主。同时,部分高校响应了国家教育委员会的号召逐渐开展信息检索课程。进入21世纪,随着信息技術快速发展,高校对大学生信息素养提出了新的要求,信息素养相关研究的数量也大幅增长,如罗辉认为信息素养是以培养学生信息意识和信息能力为宗旨,是对传统图书馆教育的深化和拓展,不仅包括传统教育,还涵盖信息意识、信息技能、信息观念等。2002年,国家教育部颁布《普通高校图书馆规程》明确提出将信息素养纳入图书馆的日常服务工作中,通过对大学生信息素养的教育提高他们的信息意识、信息获取和利用文献资源的能力,促进高校图书馆事业的发展。2005年,《北京地区高校信息素质能力指标体系》发布,该体系是我国第一份较为系统的信息素养能力指标体系[4]。2008年,教育部图工委信息素养教育工作组提出《高校大学生信息素质指标体系讨论稿》,同时指出大学生素质教育的35个知识点。2015年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》发布,更是明确确立人才培养在高校工作中的中心地位,以信念执着、品德优良、知识丰富作为专门人才和拔尖创新人才的培养方向。

2 研究方法

本研究采用元人种志方法对国内高校大学生信息素养影响因素的核心论文进行综合集成。所谓元人种志,它不是对已有研究进行的叙述性综述,而是通过抽取元史研究中的原始核心概念进行严格对比分析,形成集成式的研究成果[5]。它将不同来源的数据分析结论置于同一框架予以分析、比较、解释、综合、集成。相对于综述,元人种志是在精确综合分析的基础上总结的更具有解释力的新理论。

提出元人种志方法的代表人物是Noblit和Hare,他们提出元人种志具体步骤为:识别集成主题、界定集成主题的内涵、阅读原始研究、确定研究之间的关系、研究间的相互转译、合成转译和展示集成成果[6]。许多研究人员采用元人种志方法进行的研究都是基于元人种志的七个步骤,如研究肺结核治疗[7]、信息偶遇全景模型的构建[8]、糖尿病护理[9]等。在运用这一方法的过程中,研究人员发现元人种志是作为定性综合集成的众多方法中最经常使用的方法,特别适合构建模型和更为高阶的理论[10],可增加与单一定性结果相关的研究,确定未来研究的方向,并加强对干预有效性系统评价的解释,在一定程度上,元人种志已经成为其它定性综合集成方法的参考模版[11]。

3 研究过程

3.1 識别集成主题

识别集成主题为元人种志的第一阶段,该阶段需要确定研究的主题,为后续文献检索提供范围与方向。本研究围绕高校大学生信息素养影响因素进行集成,通过集成找到影响培养大学生信息素养的因素,从而理清高校图书馆进行信息素养教育的努力方向,因此,集成主题和检索方向可确定为高校大学生信息素养影响因素相关的研究。

3.2 界定集成主题的内涵

本阶段根据研究主题进行文献检索,对检索的文章进行识别和选择。以中国知网CNKI为数据来源,时间范围限定于1995年至2019年,检索式为:“题名或主题”=“信息素养”AND“影响因素”,得到检索结果196条。为筛选文献更精准,检索式并未设定研究对象,因此,在通览上述检索结果的文献标题及摘要后,手动剔除研究对象为教师、中小学生、城乡居民、农民等与本研究对象不相关的文献。

随后以质量评价标准为原则获取更符合主题的原始文献,筛选原则有6项:研究问题是否清楚地说明白了?研究问题的方法是否恰当?分析的问题是否符合本研究的问题?分析过程是否清楚地描述了?这些结论是否有充分的证据支持?研究背景是否清楚地描述了?为了研究结果更具有科学性和针对性,除了上述原则还需遵循“原始研究须是实证研究而非理论性研究”的原则。筛选过后最终确定从12项原始研究进行转译和集成。

3.3 阅读原始研究

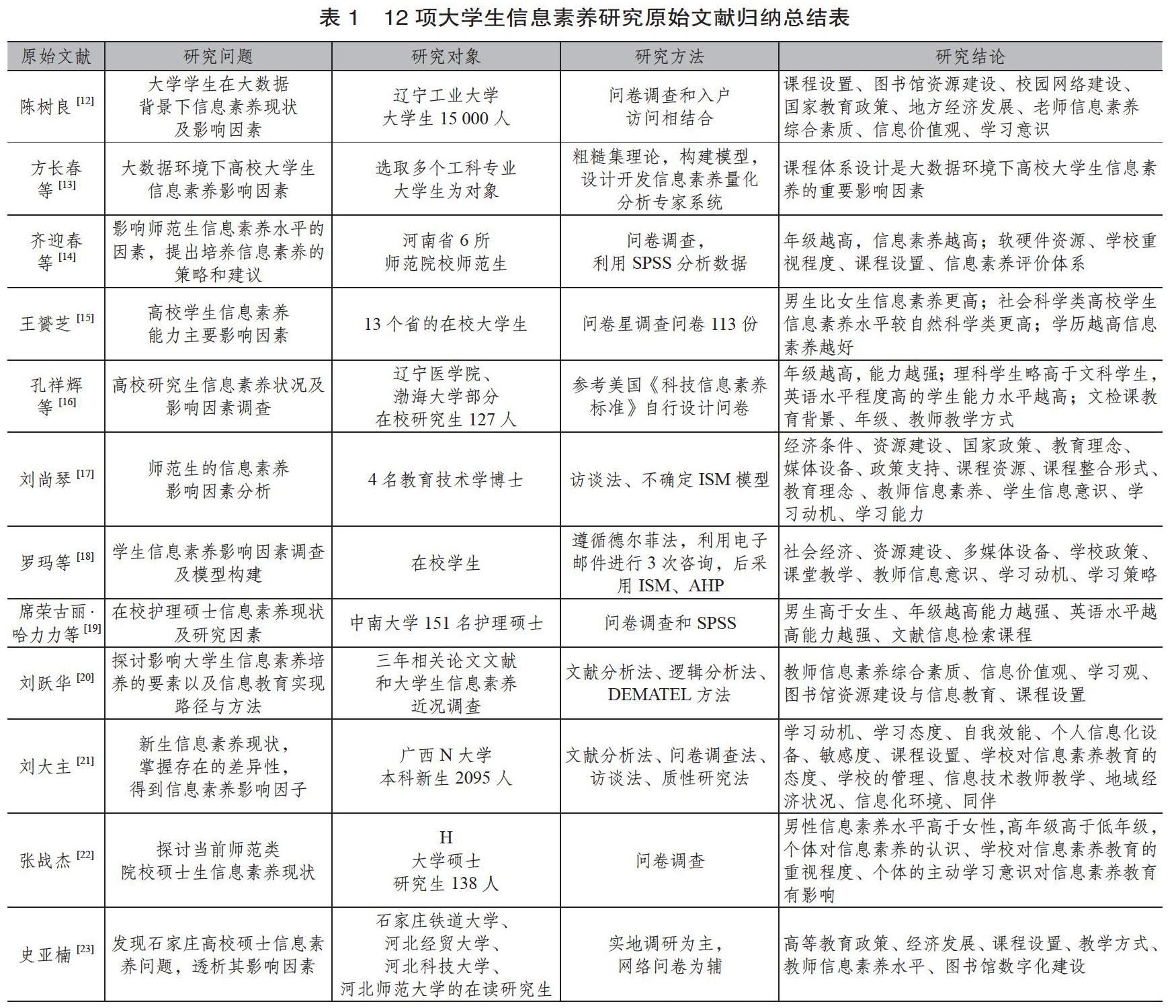

反复并详细阅读最终确定的原始文献,对每一项研究的研究问题、研究过程、研究方法和研究结论进行详细的归纳总结,如表1所示。

3.4确定研究之间的关系

这一步骤通过阅读原始研究确定研究维度,为下一步骤的相互转译奠定基础。经上一步骤对原始研究进行初步梳理,发现绝大多数学者围绕“个人”“社会”“学校”展开,因此本研究也围绕这几个维度进行转译。

3.5 研究间的相互转译

抽取独立原始研究中的关键核心概念转译为其他概念,这一步骤使得不同原始研究间的比较成为可能,但在转译过程中必须保留原文本的含义。本步骤提取每一项原始研究与维度相关的核心概念。

3.5.1 社会维度

国家颁布各项高等教育政策,其中所涉及的标准、要求、基础,能够引导高校严格按照政策部署,制定相应信息素养培养计划,为信息素养教育提供强有力的保障。此外,区域经济的发展能够为高校开展信息素养教育提供有力的财政支持,保证高校相关基础设施的建设,如多媒体教室、电脑机房等。

在原始文献中,学者表示社会的政策和经济水平是提高学生信息素养的根本保障[13]。陈树良、刘尚琴两位学者在各自研究中发现国家教育政策、地区经济发展对学生信息素养产生了最根本的外部影响。大数据背景下国家高等教育政策和地区经济发展都具有很强的刚性和客观性,对大学生信息素养培养具有指导作用,因此在信息素养培养策略中,这两个应作为重要的考量因素。这在刘跃华、刘大主、史亚楠的研究中也能得以体现。因此,可将上述原始核心概念转译为国家教育政策、地区经济发展。

3.5.2 学校维度

学校信息化环境是培养学生信息素养水平的基础,包括信息化设备、数字化学习资源和网络环境。“学校虽然有开设信息素养课程,但是实践课程所需电脑资源很匮乏,很多电脑都不能用,只能和同学们组队做。”虽如今信息化教育迅速发展,但在很多院校教研室或是课堂中缺乏软硬件资源,如机房和精品课程教师太少、校园网络设备不完善,这在齐迎春、刘尚琴的原始研究中都能得以体现。因此,可将上述原始核心概念转译为信息化环境。

目前高校过分强调文化知识,特别是专业课的学习,而忽略信息时代发展的需要。无论是个体,还是学校本身,都应该对信息素养培养形成明确的认识,将专业培养计划制定到教学细节中去。“以前只有信息技术这门课可能会用到电脑,我认为可以适当增加选修课,给我们更多时间实践操作”,这也能在一定程度上说明,信息素养相关课程设置会影响信息素养水平的高低。这在方长春、齐迎春的研究中都能得以体现。因此,可将上述原始核心概念转译为课程设置。

教育理念是不容忽视的核心因素。随着信息素养课程课时量的增加,学生信息素养水平也会不断上升,学校在设置信息素养课程时,既要规划适当的教学时间,又要注重在已有课时中提升教学质量[21],这不仅表明课程设置为学生信息素养的影响因素,学校对信息素养教育的态度也是不可忽视的一点。这在刘尚琴、张战杰的研究中得以体现。因此,可将上述核心概念转译为教育理念。

图书馆作为大学生自修信息素养的重要场所,它的资源建设与信息教育一直都是高校发展的重点,所开设的资源建设与检索培训对于大学生学习信息素养知识非常重要。另外,原始研究描述参加过图书馆组织信息技术赛事活动的信息素养水平高于没有参加过的学生[17],这反映出参加信息素养赛事活动有利于提升学生的信息素养,这在刘大主的研究中也得以体现。因此,可将上述原始概念转译为图书馆资源建设。

教师的专业能力、上课风格和教学态度影响着教师的教学效果。“我们信息素养课堂的授课老师很负责,每堂课都会教授很多理论知识,下一堂课就会让我们实际操作,我们学到了很多检索策略”,说明教师的信息素养能力会直接影响大学生的信息素养水平。这在刘跃华的研究中得以体现。因此,可以将原始核心概念转译为教师的素养能力。

同伴学习一般指宿舍、学校、年级、校内同伴等因素对学生的行为和产出方面的影响[24]。“我刚开始不懂的都会问同学,或者看他们怎么做,这样自己就会了”,“刚进大学的时候还没有买电脑,对计算机也不了解,寝室里有同学买了,我们就经常一起玩,就是在那时候学会了一些电脑的操作知识”,这些在刘大主的研究得以体现。人类作为群体动物时刻会受到周围父母、朋友们的影响。作为在校学习的大学生,除了教师之外,同伴在学习生活中充当着重要的角色,他们获取知识的主要来源为同伴的互学和自学。因此,可将上述原始核心概念转译为同伴学习。

影响信息素养水平的因素还包括信息评价体系。有些学校更多重视专业课程的教育,不重视信息素养的培养,一定程度上导致了学生信息意识的淡薄,其中一个原因是缺乏信息素养评价体系,因此可将上述原始概念转译为评价体系。

3.5.3 个人维度

個人统计学因素中,年级、学历越高,学习能力越强,信息素养水平越高,这与信息素养存在正相关关系,这在齐迎春、王贇芝、孔祥辉的研究中得以体现。另外,农村地区的教育信息化发展较为缓慢,很多学生在进校之后才接触信息知识,这导致了城市地区的学生信息素养水平普遍高于农村地区。

信息素养学习过程中个体要具备主动学习的意向和态度。但对于信息素养的态度,原始研究中很多学生表示出消极的态度,“对于信息技术相关的理论知识感觉很枯燥,不想去学,但对于上机操作就比较有用。”[21] 在后续培养过程中应引导学生扭转错误的观念态度,适度强调信息素养培养的重要性。这在方长春、刘大主、张战杰的研究中得以体现。因此,可将上述原始核心概念转译为学习态度。

个体对自己达成某种特定目标所具能力的判断、感知或信念,是个体对能做什么的一种主观能力的期望与评估,是个体对自己某种行为能力的自信程度而不是纯粹的能力本身[25]。“刚开始我不想参加,感觉比较浪费时间,也不一定能拿奖,后来老师推荐我去试试,实在没办法就去了,经过指导老师的指导,我都没想到自己会拿奖,我应该相信自己。”[21]学生的自我效能感在学习过程中发挥着非常重要的作用,作为学习成长的催化剂,效能感越强,越利于促进学生学习,这在刘跃华、齐迎春、刘尚琴、张战杰的研究中都得以体现。因此,可将上述原始核心概念转译为自我效能感。

学习动机也是信息素养的影响因素之一[17]。为了完成课程作业和通过课程等各种考试,更好发展社团工作,除了知识学习外,学生往往需要具备一定的信息技术能力,这就促使了他们主动在课外学习相关知识技能,“我们有很多课程需要进校展示,这需要我们组内查找相关材料,所以我们会去自学怎么获取。”[21]因此,可将上述原始核心概念转译为学习动机。

另外,孔祥辉和席荣古丽·哈力力的原始研究中都指出英语水平是一个重要因素,会影响个体的信息素养,英语水平越高,可获取的知识面和知识量越宽越广,信息素养的水平也就越高。可将上述原始核心概念转译为英语水平。

3.6 合成转译

经上一阶段转译结果的展示,笔者发现少部分原始研究对关键要素表述并不完全一致,需要对存在矛盾的研究结论之间进行对比分析和解释,通过二次诠释达到对互斥概念的理解,从而对上阶段的转译进行优化。

3.6.1 性别是否对信息素养水平产生影响

在齐迎春研究中表示男性和女性信息素养水平相当,性别因素在信息素养中不存在影响。但是在王贇芝、席荣古丽·哈力力、张战杰的研究中得出男性的信息素养水平高于女性的结论。产生这一研究差距的原因在于,齐迎春的研究对象为河南省6所地方高师院校,采用的问卷调查法发放问卷582份。而在王贇芝和张战杰的研究中,王贇芝选择了13省在校大学生作为调查对象,发放问卷113份,被调查者专业涉及广泛;张战杰选择H大学师范类院校研究生138人为调查对象;席荣古丽·哈力力选择中南大学护理学院三个年级的学生151名为研究对象。上述研究人员都采用了发放问卷的方式收集数据,相比之下,齐迎春发放问卷数量更多,其他三名学者虽然样本数量不多,但涉及省份范围更加广泛,专业更多。三项研究所得结论都为男性比女性信息水平更高,相较于齐迎春一项研究更具有科学性。

另外,根据MRI(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)

对男女大脑结构研究发现,男女大脑内部结构存在些微差异。大多数男性对计算机方面的兴趣高于女性,因此男性对信息知识的接触机会及掌握程度会更好。男性更具有好奇心,对信息的接受力也高于女性。在国外学者Baro[26]研究中,男性比女性更能甄别信息来源,能够有效使用收集的信息,快速高效获取所需信息。

综上所述,本研究认为学生的性别能够影响信息素养的高低,男性相较于女性信息素养水平更高。

3.6.2 自然科学与社会科学是否对信息素养水平产生影响

齐迎春研究得出社会科学学生与自然科学学生的信息素养水平没有显著差异,他认为不同专业的学生在计算机知识和技能方面所受到的教育是一样的,不需要针对不同专业学生的特点更加科学地规划相关课程;孔祥辉发放问卷172份并对收集到的数据进行描述性分析后得出,自然科学学生的信息素养高于社会科学学生;王贇芝把被调查者的专业进行分类得到自然科学50人,社会科学57人,得到社会科学类的学生信息素养水平高于自然科学类。

三名学者采用不同的研究方法,选取不同的研究对象,围绕“专业”这一因素得到了各自不同的结论。但笔者认为:社会科学类专业的学生更倾向于从网络媒体中获取信息,如英语、法学、社会学、管理学等专业,相较于自然科学,对学生更注重理论的学习,对获取信息、利用信息和管理信息的要求较高,教师在教学过程中也会运用到相关技能,使学生在日常学习生活中养成了良好的习惯,这有助于个人信息素养的提高。而自然科学更注重实验等实际操作,主要从实验中获取知识和结论,对信息资源的获取利用要求相对较低。因此,社会科学专业的学生在信息素养水平上高于自然科学类。

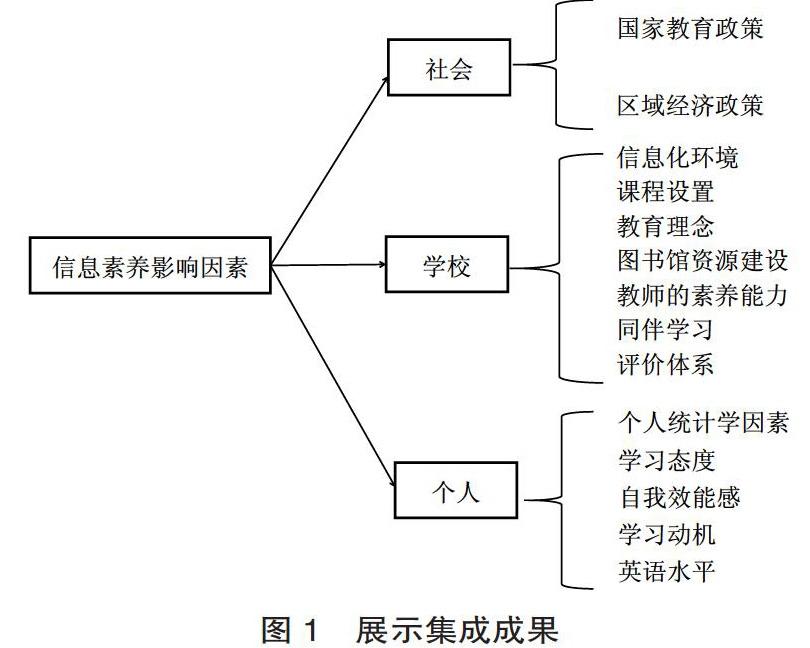

3.7 展示集成成果

通过驳斥集成对不同部分的对比分析后,将转译结果以文字或图形的形式整理并展现出来,最终形成对研究主题内容的整体认识,如图1所示。

经过集成原始研究得到了影响信息素养的因素。从社会维度看,国家教育政策颁布信息素养相关规程,地区经济发展越好,信息素养水平越高;从学校维度看,信息化环境越完善,课程设置越合理,在教育过程中越注重培养学生的信息素养,教师的信息素养能力越高,同伴学习过程中同伴的信息水平越高,评价体系越完善,信息素养水平越高;从个人维度看,个人统计学因素,男生的信息素养水平高于女生,年级越高信息素养水平越高,城市地区的学生信息素养水平高于农村地区,社会科学专业的学生在信息素养水平上高于自然科学类。另外,个体越具有主动学习的态度,自我效能感越强,学习动机越强,英语水平越高,信息素养水平越高。

4 提高大学生信息素养的措施与建议

经过元人种志研究方法的分析可知,社会、学校、个体三个维度相互作用,共同支配个体的信息行为。其中,个体为内在因素,社会政策、经济环境、设备支持等条件可为学生信息能力的培养提供有利条件。学校受社会培养政策的感召从而制定信息教育的目标,社会经济的发展支持学校信息素养教育的技术和基金的完善。这些信息素养外部影响因素通常是在客观条件是否成熟的前提之下进行影响,如国家政策不会轻易做出改变的因素,具有较强的稳定性。但有些因素,可以通过各种措施改善因素条件,如图书馆资源建设、校园网络建设、教师综合素养和课程设置,来提高个人的信息素养水平。通过关键因素对学生信息素养由内部条件改善到内部条件提升,才能提高大学生的信息素养水平。

4.1 社会应弘扬正确信息价值观,营造良好的信息素养教育环境

大数据背景下,信息化发展迅速,信息技术素养已成为社会的重要能力,社会应充分发挥作用,与相关部门协同努力。一方面,社会应弘扬正确的信息价值观,规范网络行为,加强网络安全管理,建立健全机制,加大学术不端信息法规和道德宣传,把信息安全教育推进校园提供保障。另一方面,政府和企业应加大信息技术投入,提高内部信息化程度,从而跟上社会的发展。因此,在人事招聘时,可多引进高校中信息能力较强的相关人才,这在一定程度上也能提高高校对信息素养关注度,加大信息素养教育的投入力度,为信息素养教育提供良好的外部条件。

4.2 高校应转变教育理念,全方位各角度营造高校信息环境

高校应根据自身特定,转变观念,科学制定信息素养培养标准和课程体系,把信息素养教育纳入教育工作计划中。传统教学的模式把教学与实践分割开来,这让学生难以将知识转化为技能,信息素养教育亦是如此。因此,高校应改变教育观念,重视信息素养教育,在教学中做到教学一体。开设信息素养课程,培养学生资源获取的感受力和情报意识,提高收集信息的质量和效率。同时,高校还应注重课外教育,开展丰富多彩的信息活动,提高学生的参与度,如信息检索大赛、网络信息有奖竞猜等,通过有趣的活动来强化学生信息素养能力。

在教学活动中,教师不仅是知识的传授者更是促进学生自主学习的引导者,他们的信息素养水平潜移默化地会对学生产生重要影响。因此,教师可利用信息资源实现效用最大化,增强自身的信息能力与信息道德,参加信息素养相关培训或自学信息技能,参加信息技術交流会、专题讲座,将信息素养能力嵌入到专业课学习中,使学生信息素养教育渗透进专业课中,教会学生如何快速准确地找到专业信息,提升信息素养水平。除教师外,不仅在课堂还是课外,都是同伴互学的重要场所,在一定程度上影响着学生学习的情绪和效果。因此,学校应倡导同伴学习,引导学生角色的转变,学生不仅是知识的接受者,同时也是知识技能的传播者。教师可适当培养优秀的学生,鼓励他们在同伴学习中发挥引导作用,促进同学之间相互学习。

虽然目前高校大学生很多已通过CET 4和CET 6考试,但在实际学习和工作中,几乎不会运用英语作为研究工具,这降低了研究人员对国外信息的关注力度。学校可实施双语教学,培养学生把英语作为日常学习研究的语言,鼓励学生运用英语完善学术报告和相关任务,在这样的前提下能够使学生主动关注国外最新资讯和研究信息。

4.3 高校应充分利用图书馆职能,发挥信息素养教育重要场所的作用

图书馆不仅有着充足的文献信息资源,其工作人员大多也拥有高超的检索技术,能够在大学生信息素养培育过程中发挥不可忽视的作用。因此,高校图书馆应充分发挥自身教育潜力,发挥信息查询、信息网络的优势,运用多种形式相结合,配合学校丰富和完善信息素养教育。例如,根据学生能力、兴趣,订购各类信息资源,为师生保障充足的资源信息;改变图书馆传统模式,实现现代化智能化,提高图书馆利用率;提升图书馆员的信息素养能力和服务质量,为师生更快更便捷获取信息提供帮助。

在传统课堂教育之外,配合高校推行网络在线学习课程,打破时间空间的限制,利用碎片化时间循序渐进提升学生的信息素养。另外,以帮助学生熟悉掌握中外文数据库的使用方法和信息资源的搜寻技巧为目的,开展定期信息素养培训,在动手实践操作的过程中提升学生的信息技能。

4.4 学生应树立正确信息观,增强自主学习能力,提高积极主动性

从学生自身来说,自主学习是学生提高信息素养的前提条件和内在动力。学生要加强自身对信息素养的认识,树立正确的信息价值观,加强独立获取信息的自主性,增强信息积累,从而捕捉有价值的信息。学生可以多参加技能比赛活动提升自己的成就感,激发学习兴趣,提高自身对信息的感知力和洞察力。另外,多与老师和同学沟通互学,学会系统归纳整理,有计划完成课程并有目的地学习课外知识,通过信息查找,主动获取判断筛选信息,提高信息的利用效果。

参考文献:

张进良,张克敏,何高大.从美国信息素养谈我国大学生信息素养的培养[J].电化教育研究,2003(8):72-74.

喻丽,赵波.我国高校信息素养教育创新路径探讨[J].情报杂志,2007(5):148-150.

FOIK A L. Information Literacy in Post-Secondary Education in the United Kingdom, the United States, Australia, and New Zealand[J].Portal Libraries and the Academy,2016,16(1):11-31.

张战杰.师范院校硕士研究生信息素养研究[D].黄石:湖北师范大学,2017.

周林.元分析方法简介[J].心理发展与教育,1992(2):27-31.

NOBLIT G W, HARE R D. Meta-ethnography: synthesizingqualitative studies[M]. Newbury Park: Sage, 1998.

ATKINS S , LEWIN S , SMITH H , et al. Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt[J]. BMC Medical Research Methodology, 2008, 8(1):1-10.

周佩,黄春燕.信息偶遇研究元人种志分析[J]. 图书情报工作, 2014(14):115-120.

CAMPBELL R, POUND P, MORGAN M. Evaluating meta-ethnography: systematic analysis and synthesis of qualitative research [J]. Health Technology Assessment, 2011, 15(43):1-164.

FRANCE E F, WELLS M, LANG H, et al. Why, when and how to update a meta-ethnography qualitative synthesis[J]. Systematic Reviews, 2016, 5(1):44-56.

WALSH M , GALVIN R , HORGAN N F . Fall-related experiences of stroke survivors: a meta-ethnography[J]. Disability and Rehabilitation, 2017, 39(7):10.

陈树良.大数据背景下大学生信息素养的调查研究:以辽宁工业大学为例[C].辽宁省高等教育学会.辽宁省高等教育學会2017年学术年会优秀论文一等奖论文集.辽宁省高等教育学会:辽宁省高等教育学会,2018:410-422.

方长春,李东生,曹晓琳,等.大数据环境下高校大学生信息素养影响因素研究:基于粗糙集理论[J].情报科学,2018,36(2):58-62.

齐迎春,李靖.地方高师院校师范生信息素养影响因素研究[J].计算机教育,2016(4):74-77.

王贇芝.高校学生信息素养影响因素分析[J].电子商务,2015(7):90-92.

孔祥辉,公言奎.高校研究生信息素养状况及其影响因素调查研究[J].四川图书馆学报,2015(2):56-60.

刘尚琴.基于不确定ISM的师范生信息素养影响因素分析[J].教育观察,2019,8(7):84-86.

罗玛,王祖浩.基于ISM与AHP的学生信息素养影响因素研究[J].中国电化教育,2018(4):5-11,25.

席荣古丽·哈力力,易巧云,李婷.在读护理硕士研究生信息素养现状及影响因素分析[J].护理学杂志,2017,32(6):78-80.

刘跃华.大学生信息素养培养的影响因素及对策研究[D].南宁:广西大学,2014.

刘大主.地方性院校新生信息素养水平及其影响因素研究[D].南宁:南宁师范大学,2019.

张战杰.师范院校硕士研究生信息素养研究[D].黄石:湖北师范大学,2017.

史亚楠.石家庄市硕士研究生信息素养调查与提升建议[D].哈尔滨:黑龙江大学,2016.

温宁,王佳园.大学生寝室同伴效应对学习的影响[J].学园,2014(17):45.

刘春雪,索海军.增强高校思想政治理论课学生自我效能感的教学策略研究[J].思想理论教育导刊,2018(12):94-96.

BARO E E,FYNEMAN B. Information literacy among undergraduate students in Niger Delta University[J].ElecLib,2009,27(4):659-675.