叶天士《临证指南医案》胁痛篇用药规律浅析

宁波市镇海龙赛医院 浙江 宁波 315200

叶桂(公元1666年—1745年),字天士,号香岩,是清代著名医学家。《临证指南医案》一书为叶氏撰写,其门人华岫云等辑录整理,内容广博,涵盖了叶天士在内、外、妇、儿各科的诊疗经验和学术思想。其记述周详、辨证精当、处方中肯、用药灵动,对后世医家产生了深远的影响,具有极高的学术价值。本文对《临证指南医案》胁痛篇中所记载的23则医案进行用药统计分析,总结叶氏诊疗胁痛病的用药特点,提炼经验,以期弘扬其独特的学术思想,传承仁术。

1 药物功效分类及频次统计

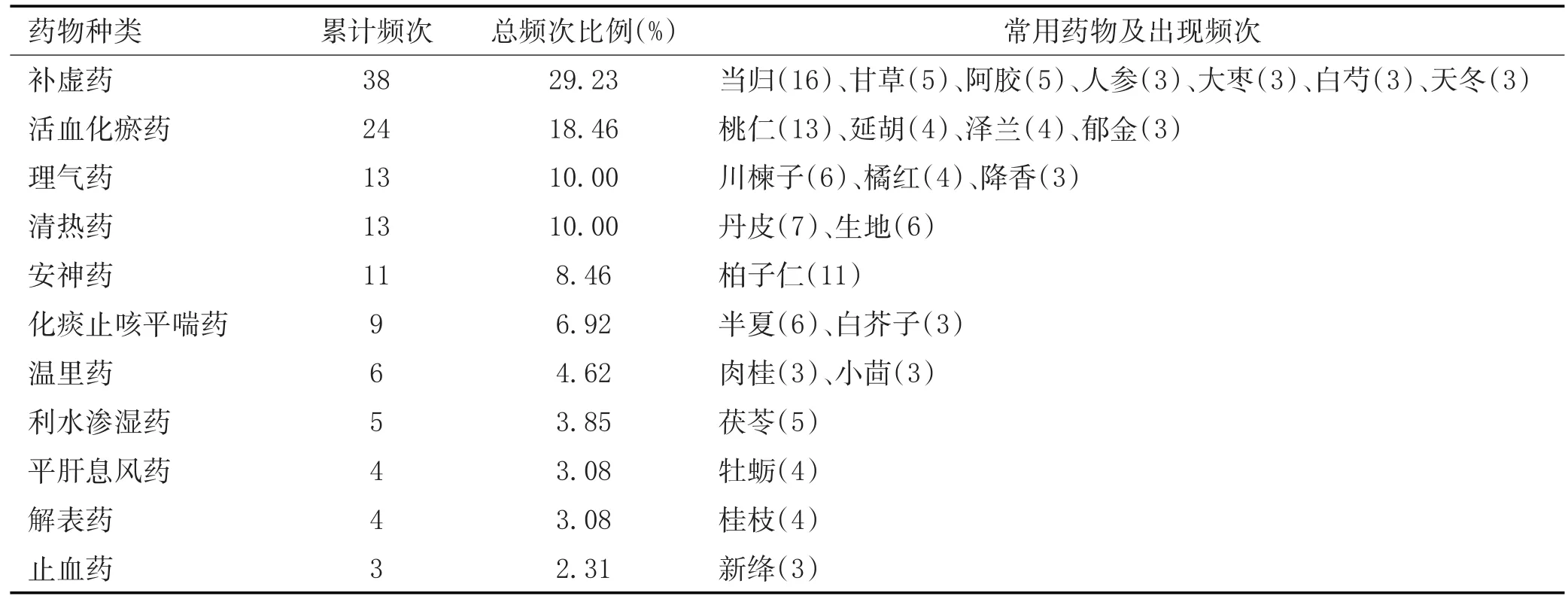

叶天士《临证指南医案》胁痛篇中共记录23则医案,29首方剂,除未写明药物组成的丸方1剂外共使用中药71味,药物出现总频次计189次,其中出现频次排名前10的药物分别为当归、桃仁、柏子仁、丹皮、川楝子、生地、半夏、甘草、阿胶、茯苓,累计频次占总频次的42.33%。文中每味药物平均出现2.66次,其中出现3次及以上的药物共计25味,可看作是叶天士治疗胁痛的常用药物,按药物功效及累计频次统计参见表1。

表1 《临证指南医案》胁痛篇中出现频次 3的药物频次及功效分类

1.1 补虚药:所有药物中以补虚药累计出现频次为最高,达38次,占据榜首。久病体虚,劳欲耗伤,精血亏虚,脉络失养,不荣则痛。当归、阿胶、白芍功专补血养血,填精血之不足;人参、甘草、大枣补气健中,以实后天之本;天冬、麦冬、石斛补阴生津,期滋阴以柔肝。对于虚损所致各类胁痛对症施治,疗效显著。

1.2 活血化瘀药:活血化瘀之品累计频次为24,位居第二,其中以桃仁出现次数最多,因桃仁善入心肝血分,能活血通经,祛瘀止痛。对于瘀血内阻,血行不畅所致之胁痛尤为适用。延胡、泽兰、郁金等均入主肝经,除活血化瘀之外亦有疏肝、行气、解郁之效。

1.3 理气药:理气药以川楝子、橘红、降香为主,累计频次为13,位居第三。肝气郁滞,阻碍气机,不通则痛,治当以疏肝解郁,行气止痛。川楝子苦寒,行气止痛力强,又能清泄郁久而化之肝热;橘红、降香辛温,燥湿化痰,理气止痛。

1.4 清热药:清热药物以丹皮、生地两药为主,累计频次亦为13,同理气药并列位居第三。肝胆在外易受热邪侵袭,在内易郁久而化热,肝火亢盛,非苦寒清热之辈不能解。丹皮入心肝经,能清营分、血分之实热;生地清热凉血,养阴生津。除此二药外亦有黄连、苦参、夏枯草、淡竹叶等。

通过对叶天士治疗胁痛的药物功效和频次统计分析可知,叶氏在治疗上以补虚、活血化瘀、理气、清热为主,兼以化痰、温中、渗湿等。

2 从胁痛病因分析叶氏用药规律

胁痛之为病,可以虚、实辨之。以肝络失养所致“不荣则痛”者为虚,以血瘀、气滞、湿热等所致“不通则痛”者为实。

2.1 虚损:《金匮翼·胁痛统论》曰:“肝虚者,肝阴虚也,阴虚则脉绌急,肝之脉贯膈布胁肋,阴血燥则经脉失养而痛。”叶氏将肝络失养分为营络虚寒、营络虚热两种。属虚寒者常见进食后疼痛缓解,喜热喜按,疼痛每于黄昏时分阳气逐渐衰弱之时发作等,因肝体虚弱,营血衰少,阳气失于温煦,不能荣养肝络,不荣则痛矣。基于此,叶氏提出治疗应以“辛温通络”法温通营分为要,主张以当归和营补血,肉桂、干姜、小茴、丁香温通散寒,甘草、大枣、茯苓补虚健中等。属虚热者常见五心烦热、口干舌燥、大便秘结等,因肝阴亏虚,肝络失于濡润滋养,不荣则痛矣。《黄帝内经》提出“甘缓以益肝”,肝为刚脏,柔以济之,叶氏在此理论上提出“甘缓通补以理虚”的治疗法则,使用炙甘草、人参、阿胶、生地、天冬、麦冬、柏子仁等甘缓柔润之品滋阴柔肝。

2.2 血瘀:叶氏在《临证指南医案》中多有提及络病气与血的关系,认为病之初在经在气,久则入络入血。经主气,络主血。王某一案云:“左前后胁板着,食后痛胀。”是以久病在络,气血皆窒也,非“辛香缓通”不能治之。以半夏、小茴、降香、橘红等辛香之品行气解郁,桃仁、归须活血祛瘀,再配合牡蛎、白芥子散结通络,使气行郁解,血行瘀祛。另一体现叶氏辨治胁痛血络瘀痹学术思想的方剂为旋覆花汤。朱某案云:“肝络凝滞,胁痛。”方用旋覆花汤加味。瘀血不行,停留肝络,阻塞气机,气血运行不畅,瘀滞难以祛除,不通则痛矣,故以旋覆花、新绛、葱辛泄宣散痹着之气血为主,以桃仁、归须、柏仁等柔润之品通络化瘀为辅,此即所谓“辛润通络”之法。

2.3 气滞:《杂病源流犀烛·肝病源流》曰:“气郁,由大怒气逆,或谋虑不决,皆令肝火动甚,以致胠胁疼痛。”叶氏将气滞主要分为肝郁气滞及寒入脉络气滞两种。肝属木,主疏通、条达、升发、畅泄,疏泄不及则情志抑郁,肝郁则气滞,气滞则胁肋部胀满疼痛。《黄帝内经》提出“食辛以散肝”之论,因辛味药物具有发散的功能,以顺应肝木喜条达的升发特性。叶氏认同此理论,选用橘红、降香、半夏、香附、郁金等辛香之品疏肝行气。若见气郁化热者,加夏枯草、川连等苦寒之辈清肝泻火、散解郁热。寒入经脉者常见“右胁中有形攻心”“呕吐清涎”“周身寒凛”等,是因寒性凝滞,且主收引,致气机填塞阻逆,叶氏提出以“辛香温通”法为治,药用荜茇、半夏、延胡索、吴茱萸、高良姜等辛温辛热之品温通经脉,散寒止痛,体现其辨治胁痛寒入脉络气滞实证的思想。

2.4 湿热:湿热之邪可分内外,外感湿热,蕴于肝胆,肝失条达,胆失疏泄,胁痛由作;饮食不节,伤及脾胃,湿邪内生,郁久化热,侵犯肝胆,胁痛由生。叶氏治疗湿热壅滞型胁痛主选小温中丸,此方出自《丹溪心法》,为治疗肝脾失调证之要方。叶氏通过灵活化裁,将其组成定为:川连、苦参、陈皮、半夏、茯苓、甘草、白术、香附、针砂、神曲浆丸。其中川连、苦参为苦寒之辈,清热燥湿力胜;陈皮、半夏、茯苓、甘草组成二陈汤,燥湿和痰,顺气和中;白术、神曲补气健脾,使脾旺湿运;香附理气舒肝,冲和条达;针砂健脾、利湿、平肝。诸药制成丸剂,以缓攻湿热之邪,体现叶氏对久病肝脾不和,湿热壅滞证之独特见解,其辨证之准确,用药之精当,使人叹服。

3 结语

叶天士治疗胁痛机圆法活,用药以补虚药、活血化瘀药、理气药、清热药为最多,治疗上善于结合胁痛病的病因病机特点,或辛温通络止痛,或活血化瘀止痛,或甘缓通补止痛,或清热化湿止痛,喜用当归、桃仁、柏仁、丹皮、川楝子、生地、半夏等药物,临床上灵活化裁当归桂枝汤、旋覆花汤、炙甘草汤、小温中丸等方剂,为后世医家治疗胁痛提供了新的思路,值得我们借鉴学习。