高中历史模拟试题(二)

肖寒凝

1.1831年,英国《人民之声报》发布工人阶级政纲,指出“劳动是财富的源泉,工人们是中间和上层阶级的支持者”;1834年,英国“全国各业统一工会”宣布“要建立一种新的秩序,只有社会中真正有用的和有智慧的阶层,才能管理国家事务”。这一变化反映了( )

A.工业革命加剧英国社会的贫富分化

B.英国工会认识到联合斗争的必要性

C.英国工人阶级主体意识的自我觉醒

D.社会主义思想成为英国工人运动的指导思想

2.1970年联邦德国总理勃兰特在波兰华沙犹太人殉难者纪念碑前双膝下跪。1985年联邦德国总统魏茨泽克宣布把德国的“战败日”改为“解放日”,2015年德国议会主席拉迈特对此加以重申。这一变化有助于德国( )

A.走出战争阴影,重塑大国形象

B.直面纳粹罪行,承担历史责任

C.淡化战争记忆,满足政治需求

D.联合欧洲国家,应对冷战形势

3.《海国图志》记载:“(某国)立绅士会询问政务,筹办国饷”“设有大事会议,各抒己见……国主若欲征税纳饷,则必绅士允从,倘绅士不允,即不得令国民纳钱粮。若绅士执私见,则暂散其会,而别择贤士”。这段文字描述的制度最有可能是( )

A.英国的君主立宪制

B.法国的议会共和制

C.美国的总统共和制

D.德国的君主立宪制

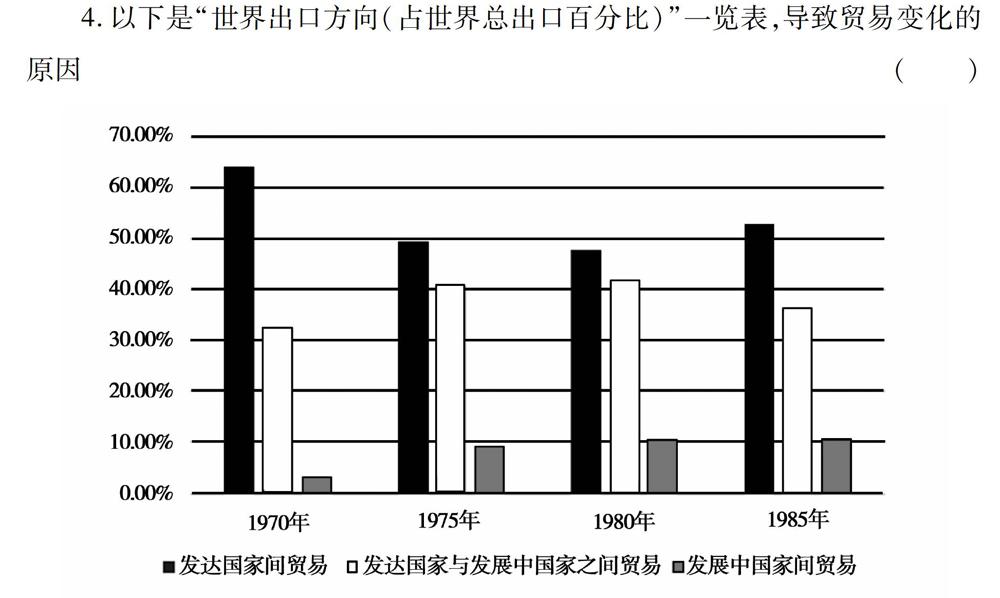

4.以下是“世界出口方向(占世界总出口百分比)”一览表,导致贸易变化的原因( )

①世贸组织推动全球化发展

②发达国家经济出现滞胀现象

③国际经济新秩序确立

④发展中国家经济有一定的提升

A.①②B.③④C.②④D.①③

5.某学生以“世界变迁对中国现代化的影响”为题开展研究性学习,以下是其章节的标题,正确的是( )

①启蒙运动与新文化运动

②明治维新与戊戌变法

③斯大林模式与中国“一五”计划

④欧共体与上海合作组织

A.②③④B.①③④

C.①②④D.①②③

6.抗战后期,反对殖民主义(主张在战后终结殖民地制度)逐渐成为中国社会舆论的主流。1945年,中国代表团出席旧金山会议,提出必须重视战败国、殖民地人民的“政治、经济与社会情况之重要性,使彼等逐渐发展,获得独立或自主”的方案,得到了各国的称赞或同情。上述现象的深远影响在于( )

A.增强了中华民族的自尊心

B.有利于重建战后的国际秩序

C.加速了中国收回主权的进程

D.鼓舞了殖民地人民的解放斗争

7.1953年,为进行扫盲教育编写的《农民速成识字课本》采用类似《三字经》的韵文体:“日月光,照四方,天上明,地下亮,毛主席,共产党,领导咱,有力量……”这说明新中国初期的扫盲教育( )

A.强调与生产生活实践相结合

B.注重对公民的政治思想教育

C.奠定农业合作化运动的基础

D.激发广大群众的主人翁意识

8.1956年,中共领导人展开了对社会主义建设道路的探索。刘少奇指出:“我们国家有百分之九十几的社会主义,有百分之几的资本主义,我看不可怕,它是社会主义经济的一个补充嘛!”这表明当时中国( )

A.深受苏联新经济政策的影响

B.尚未完成社会主义改造

C.经济建设指导思想灵活务实

D.国民经济出现严重困难

9.公元前6世纪,步兵方阵在当时雅典的对外战争中发挥了决定性作用。据记载,一个方阵由八个横排组成,各排紧密排列,每个士兵的盾牌均保护着同排相邻的士兵的左侧,数以千计的士兵配合默契、節奏整齐且步调一致。这体现出( )

A.雅典小国寡民的社会特征

B.雅典民主推动战争变革

C.城邦观念影响了对外战争

D.梭伦改革重视军队建设

10.1862年,马克思重读了达尔文的《物种起源》。他说:“我重新阅读了达尔文的著作,使我感到好笑的是……达尔文在动植物界中重新认识了他自己的英国社会及其分工、竞争、开辟新市场、‘发明以及马尔萨斯的‘生存斗争。”据此可以看出马克思认为( )

A.生物进化论是自然进化的结果

B.生存斗争是人类社会发展的基本规律

C.达尔文学说是科学社会主义的重要来源

D.达尔文混淆了自然世界与人类社会

11.孙中山在《北上宣言》中指出,凡武力与帝国主义结合者无不败。反之,与国民结合以速国民革命之进行者无不胜;在造成独立自由之国家。该宣言发表的背景是( )

A.第一次国共合作的实行

B.北伐军胜利进军

C.孙中山就任临时大总统

D.袁世凯复辟帝制

12.新中国成立后,陈云曾说,现在有些资本家有这样的想法:政府搞重工业,他们搞轻工业,政府搞原料工业,他们搞制造工业,包袱都要你背,他们赚钱,我们当然不能这么办。为此,人民政府( )

A.实施国家资本主义政策

B.强调经济建设要在综合平衡中稳步前进

C.没收官僚资本主义企业

D.把正确处理人民内部矛盾作为当务之急

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦朝刻石文:维二十八年(公元前219年),皇帝作始。端平法度……器械一量,同书文字。……方伯分职,诸治经易。举错必当,莫不如画。……六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。

(1)据材料一,概括秦始皇统一中国后的举措,并指出秦统一的意义。

材料二 年轻的共和国存在着诸多棘手的问题:国库空虚,纽约州和新泽西州在跨州货物的征税方面存在争端,马萨诸塞州有农民造反。汉密尔顿说:“我们所经历的祸患并非来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改变建筑物的首要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”

(2)分析材料二中“棘手的问题”产生的根源。结合所学知识指出,美国是如何解决这一问题的。

材料三 下面两幅图片所反映的是具有中国特色的两项政治制度。

(3)结合所学知识,指出二者的相同点和最根本的不同点。

14.阅读材料,完成下列要求。

恩格斯说,没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。

以中外近现代史中的一个事例予以说明。(要求:紧扣论点、史实准确、逻辑严密、表述清晰)

15.阅读材料,回答问题。

唐代国子监隶属尚书省礼部,管辖六学,即国子学、大学、四门学、律学、书学、算学。《新唐书·选举志》记载:“凡生,限年十四以上、十九以下,律学十八以上、二十五以下。”四门学生500名,取“文武官七品以上及侯伯子男子”及“庶人子为俊士”者。

开元七年(719年)的敕令:“通一经及未通经而聪悟有文辞史学者,入四门学为俊士。”结果,四门学生总数增加至1 300人,其中500人的选录标准大抵同《唐六典》,余下的800人皆“庶人之俊异者为之”。开元二十一年(733年)五月,唐玄宗又下了一道敕令:“诸州县学生年二十五以下八品九品子,若庶人生年二十一,通一经以上及未通经精神超悟有文辞史学者,每年铨量举选,所司简试,听入四门学充俊士。即诸色人省试不第情愿入学者,听。”

(1)根据材料并结合所学知识,概括说明唐玄宗时期改革“四门学”招生制度的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐玄宗时期改革“四门学”招生制度产生的影响。

16.阅读材料,回答问题。

材料一 成立国际联盟有两个目标,其首要目的就是维护和平。它的成员国应互相承担起共同防御侵略、仲裁和在裁定后的三个月之内避免战争的义务。……但是我们也将看到,国联却未能在维持和平方面取得成功,而维持和平是它存在的理由,因而这一失败也就意味着整个组织的结束。

第一次世界大战后的和解还具有在民族自决原则的基础上重新划分欧洲边界的特点。重新划分欧洲边界这一点在《十四点和平纲领》中已经明确提出,并通过各种和平条约正式得到落实,其最终结果是欧洲地图被大幅度修改。

材料二 在欧洲以外,殖民主义只是在表面上有了较平缓的改革。有少数国家彻底放弃了殖民地。在理论上,20世纪20年代还是西方帝国主义的顶峰。德国的非洲殖民地被英国和法国接管。但这些地方成了国际联盟的托管地,而不是由英国和法国直接占有。其含义是虽然建立起了殖民地政府,但这些政府只是暂时负责,其有责任为这些地区实现独立做好准备。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括一战后为重建世界和平所作出的努力,并对其进行评价。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析一战后未能重建世界和平的原因。

17.阅读材料,回答问题。

施琅早年是郑芝龙的部将,顺治三年(1646年)随郑芝龙降清。不久又加入郑成功的抗清义旅,成为郑成功的得力助手。顺治八年施琅与郑成功反目,郑成功诛杀施琅父兄,施琅再次降清。

康熙三年(1664年),施琅两次进军澎湖、台湾。但因飓风所阻,均以失败告终。清政府没有采纳施琅再次上疏要求征台的意见,将他调入京师为官。在京期间,他一面继续上疏征台,一面广交朝中大臣,争取他们对统一事业的理解和支持。康熙十九年(1680年),“三藩之乱”即将平定,台湾问题提到议事日程上来。康熙二十年(1681年),施琅再度被任命为福建水师提督,他积极训练水师,督造战船,全心筹措征台计划。康熙二十二年(1683年),施琅统率大军进军台湾,郑军投降。施琅并不讳言“窃意藉此可雪父弟子侄仇恨”。但他收复台湾之后,礼待郑氏集团,公义私恩清清楚楚。这对于稳定台湾的局势,争取台湾军民的拥护,使清政府有效地控制台湾起了重要的作用。

收复台湾后,康熙认为“台湾仅弹丸之地,得之无所加,不得无所损”。施琅上疏力谏,在《恭陈台湾弃留疏》中指出,纳入大清版图可“资皇上东南之保障,永绝边海之祸患”,同时台湾“野沃土膏,物产利溥……无所不有”。施琅还指出:“此地原为红毛住处,无时不在涎贪,亦必乘隙以图。”他大声疾呼:台湾“断断乎不可弃”“弃之必酿成大祸,留之诚永固边圉”。康熙终于采纳其建议,设台湾府,隶属福建行省。

(1)根据材料并结合所学知识,概括施琅主张收复台湾的目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简析施琅在“复台”和“保台”中的历史贡献。

参考答案

1.C 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.D 11.A 12.A

13.(1)举措:制定法律;统一度量衡、文字;实行郡县制。

意义:结束了诸侯割据的政治局面;建立了大一統的中央集权王朝;开创了中华民族国家统一的新纪元。

(2)根源:邦联制下的中央政府软弱无力。

如何解决:制定1787年宪法;确立联邦制。

(3)相同点:①都以国家统一为前提(服从中央政府统一领导)。②都是地方行政管理制度。

③地方都享有一定的自治权。④都有利于维护国家的统一。

不同点:社会制度不同(或左图实行社会主义制度;右图实行资本主义制度)。

14.示例1:鸦片战争战败后,清政府被迫与英国签订《南京条约》。战后,国家领土、司法、关税等主权受到侵害,自然经济加速瓦解,逐渐沦为西方列强的商品倾销市场和原料产地。其推动清政府开展洋务运动,催生了民族资本主义经济。中国开始迈向近代化发展历程。

示例2:1929年美国爆发经济危机并引发一系列社会危机。危机推动了美国的政策调整和制度创新,“罗斯福新政”在维护民主制度的前提下加强了政府对经济的干预,使美国渡过了经济、政治危机,促进了经济与社会的发展。这一模式后来被西方国家普遍效仿,对战后资本主义发展产生了积极影响。

15.(1)放宽入学资格,降低年龄、父祖官阶和经学功底等要求,省试不第者也可入选;改革选才方式,从单一的考查经义到兼及文辞史学;扩大招生人数,从500人扩大到1 300人。

(2)关照了中下层官吏的利益,缓和了官僚集团内部的矛盾;推动了庶族精英阶层的崛起,有利于抑制门阀士族;促进了文学、史学等各项文化事业的繁荣昌盛。

16.(1)作出的努力:建立了国际联盟,但其名存实亡,趋向瓦解。

评价:将民族自决的原则应用于欧洲,而未能将这一原则应用到欧洲以外地区。

(2)大国矛盾导致国际联盟未能维持和平;宰割战败国,导致战败国与战胜国之间的矛盾尖锐;民族自决原则的有限性导致帝国主义与殖民地半殖民地国家的民族矛盾激化。

17.(1)巩固东南边防;防止荷兰殖民者卷土重来;报郑氏杀父兄之仇。

(2)“复台”贡献:积极争取康熙与大臣的支持;训练水师,督造战船,全心筹措;郑氏投降后,区分公义私恩,稳定了台湾局势;推动康熙对台湾实行行政管辖。

“保台”贡献:维护了领土主权的完整,巩固了祖国统一;推动了台湾地区开发;加强了海峡两岸经济、文化交流。