在线同步教学中交互的设计与实施

程肃 王孝金 冯冠朝 张晗

摘要:在线同步教学与异步在线教学相比具有实时性、现场感和及时交互而备受青睐。在线同步教学中的交互设计是同步教学设计和实施过程中的关键问题,是影响在线学习效果的重要教学活动。目前,对在线同步教学中交互特点、设计准则和实施方法进行的系统分析和研究较为缺乏,因此,研究从远程交互理论视角出发,依据等效交互理论,建构了在线同步教学中的交互组织模式和相应原则,并以多门课程的在线同步教学为案例进行了应用和效果分析,最后提出了在线同步教学交互设计的实施建议。该研究提出的交互组织模式、设计准则和实施建议可在疫情结束后,线上线下融合教学中,为在线同步教学中的交互组织和设计提供理论指导。

关键词:在线同步教学;交互设计:等效交互理论;效果分析

中图分类号:G434

文献标识码:A

2020年春季学期,为应对新冠肺炎,实现“停课不停学”,在线同步教学成为各级各类学校教学的主要方式。据全国高校线上教学状况及质量分析报告数据显示,各高校通过录播、直播、录播+直播、直播+互动,慕课+研讨等形式开展了多种多样的在线教学,其中在线同步教学占比超过一半,达53.54%[1]。中小学在线教学中直播教学成为最多采用的在线教学方式。以教育大省浙江为例,直播参与的课程总占比89.1%,其中纯直播形式占比最高,达51.8%[2]。同步和异步在线教学成为此次全员上线教学的双轨。

在线同步教学让师生在空间分离的情况下实现实时的教与学,建立现场参与感,可实现接近课堂教学的及时交互[3]。然而,在线同步教学过程也暴露出一些问题,如教师对在线直播平台交互功能不熟悉,同步教学仍以讲授为主,教学交互仍以教师提问一学生回答这种传统方式为主,在线同步教学变成教师的线上“独角戏”。同时,由于广大教师缺少对远程交互理论的认识,未能组织有效互动,师生之间的连通性较弱,导致交互效果并不理想。师生、生生的分离,学生因分散独立地学习而产生孤独感,加之学生注意力、自控能力和自主学习能力有限,在缺少有效监控的情况下,较易出现学习倦怠、兴趣不高、投入水平低和参与度不高等现象[4]。当前,在线教学中的交互策略研究多是针对高等教育和成人教育中异步、一对多辅导提出的[5],同步教学中的交互随着2020年全员、大规模上线教学才受到关注,相关的设计、实施和评价的实践有待进一步梳理和研究。根据已有远程教育和在线教学交互研究成果,本研究以远程交互理论为指导,对在线同步教学中交互的特点、组织模式、设计原则等展开分析,以期为在线同步教学中的交互组织和设计提供借鉴。

一、在线同步教学及其交互形式

(一)在线同步教学

南达科他州大学桑福德医学院的史蒂夫·沃勒博士,有过十年在线同步教学经验,他认为网络直播(教学)是一种课堂教学技术[6],可实时录制教学过程,使其成为可供学生选择的学习资源。网络直播教学是在线同步教学最常见的方式,教师和学生在其中通过互联网进行实时教学,实现灵活、可扩展且稳定的视听通信。在线同步教学具有实时性、现场感、弱联系等特征。

1.实时性

在线同步教学的实时性体现在两方面。一是教学过程中教与学双方可能不在同一地点,但同时出现在教学过程中,因此同步教学中师生和生生之间的交互多实时完成,这种时间上的同步性明显不同于异步自主学习过程中的交互。另一方面是同步教学中,一定时间内持续的教学容易使学生感到疲劳,因此在线教学时长有限制[7]。教师要充分考虑同步教学的目标和学生的学习情况,预先设计教学环节和主要活动,预留一定时间以灵活应对同步教学活动中出现的各种情况。

2.现场感

在线同步教学实现了教师与学生间的连通,教师使用语音交流或者是打开摄像头等方式使教学的现场感更强,形成了类课堂的环境,学生能感受到教师的存在。对于自觉性较差的学生来说,在教师的监督和陪伴下更容易集中注意力。已有研究表明相较于录播教学,在线同步教学过程中,学习者有着更深刻的学习体验,能感受到更多的教师支持[8]。

3.弱联系

与常规课堂教学不同,在线教学中由于学习环境从学校和教室转变为家庭或其他场所,导致师生关系发生转变,由零距离强关系变为远距离弱关系[9]。为应对师生间弱联系的状态,教学组织结构、教学管理方式及信息技术使用等都要进行相应的调整。在线同步教学中,师生交互是实现师生联系的桥梁,可增强师生之间的联系强度。

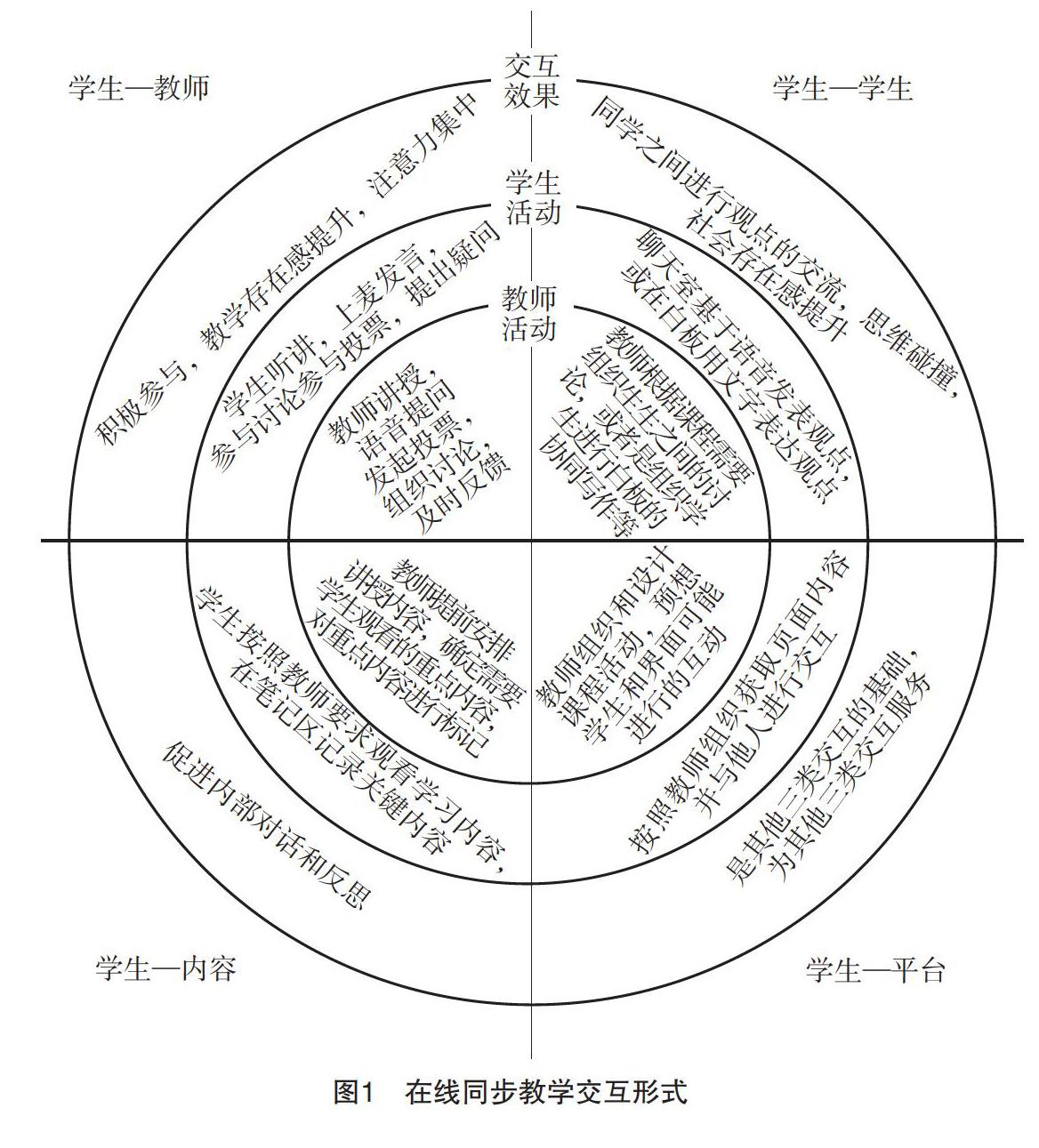

(二)在线同步教学中的交互及其体现

在线同步教学是学生与教师在空间分离下利用技术开展的教学方式,空间分离并不意味着教与学之间不再产生联系。为支持学生有效学习,教与学需要在技术支持下实现再度整合,增强相互联系,其中关键环节就是交互的发生。教学過程本身就是一个动态进行着的教与学相互影响和交互活动的过程,是促进学习目标达成和教学中人际关系建构的双向交流过程。教学交互在常规课堂教学和在线教学过程中都同样重要,是提升教学质量的重要环节。穆尔提出远程教学的三种基本交互包含学生与教师交互、学生与学生交互及学生与内容交互[10],陈丽建构的教学交互层次塔认为操作交互是其他交互的基础[11]。在线同步教学中四种形式交互都存在,它们的开展情况如下。

1.师生交互

教师与学生的交互是学习者渴望的一类交互,许多研究者分析了传统面对面教学环境下师生互动与学习效果的关系,认为师生互动是最重要的互动形式[12],在线同步教学也是如此。在线同步教学中,教师需要有效利用有限的同步教学时间解决重点、难点问题,提供学习方法咨询和指导,解答或分析学生学习中的疑问、提出的问题和共性的错误等。同时,教师还要利用有限的时间让学生有机会提出问题,表达观点,讲述思路,通过操作练习呈现学习情况等,然后才可能根据反馈信息帮助学生解决学习中遇到的问题。

在线同步教学中,师生交互的发生比课堂教学更灵活,学生也有更多发起交互的机会和方式,师生交互呈现双向性和多渠道的特点。如当教师讲解时,学生可通过文字在聊天区提出问题,教师看到问题后可立即进行回应。因此,如果学生能主动发起师生互动并及时得到响应,那么学生更能够感到教学和教师的存在,有助提升学习参与度。

2.生生交互

在线同步教学中的生生交互多通过主题讨论、同伴对话等方式开展。直播过程中生生之间的交互有时会与教师线上讲授、答疑、辅导等同时发生。例如学生在听教师讲解时,同步在聊天区用文本进行讨论、评论及回应等,通常教师需要在讲授的同时观察、关注和及时回应学生间的交互,目的在于及时了解学生学习的情况,提供回应,同时也实现对学习者的及时引导,避免学生注意力的分散或关注点的离散。在教与学关联相对“松散”的虚拟教学空间中,生生之间的交互活动可以减少学生在线学习的孤独感,让学生感受到同伴的存在和教学班级的存在,增加社会存在感。在线同步教学中,生生交互可通过聊天室中文字交流、基于共享白板的实时书写和协同写作等实现。

3.学生与内容交互

在早期远程教育中,由于技术成本的限制,师生和生生之间交互会增加投入,使用制作精良的学习材料以实现学生与内容交互是最常用的交互方式[13]。学生与内容的交互主要包括学生利用学习内容引发的自我对话过程、内部的认知和反思。在线同步教学过程中,由于时间的限制,学生与内容交互的发生时间和方式主要由教师决定,如教师组织学生观看学习资源,或者让学生对文字材料中的关键内容进行标注等,但通常不能占用太长时间。

4.学生与界面交互

学生与媒体界面的交互称为操作交互,是最低层次的交互,学习者通过它访问和感知信息[14]。学习者在远程学习环境中必须先通过操作学习平台的界面获取教学内容和信息,因此学生与媒体界面的交互是其他三类交互的基础。在线同步学习中学生与界面的交互同样也是其他交互的基础。例如学生点击“发言”功能申请与教师进行语音交互。

综上,在线同步教学中,四类不同交互的活动方式和作用不尽相同,具体如图1所示。

二、等效交互理论对在线同步教学中交互设计的指导

多年来远程教学和在线教学的实践及研究证明等效交互理论能用于指导和开发高效率的远程教学[15]。该理论由安德森提出,强调三种交互具有替代互补作用。在线同步教学作为远程教育的一种组织方式,同样能以安德森等效交互理论为依据进行交互的设计。等效交互理论的论点1指出,只要三种交互(学生一教师;学生一学生;学生一内容)中有一种处于较高水平,其他两种交互水平较低,甚至被消除,深入、有意义的正式学习也能得到支持,且不会降低教学体验[16]。如果三种交互中的任意两种或者三种交互同时都能达到较高的水平,将可能提供更加满意的教学质量,但这种教学质量的实现将花费更多的成本。这个论点意味着进行教学设计时,教师可以依据成本、學习内容、学习对象、方便程度、技术复杂程度和时间限制等因素,合理设计采用多少类交互或以哪类交互为主,这种设计思路既可行又能达成较好的教学效果。论点2强调三种模式中超过一种以上的交互处于较高水平将有可能带来更满意的教育体验,但会带来比低交互性的学习序列高的时间和成本效应。随着交互理论的不断发展,后来还形成了论点3和论点4。2012年,官添辉美和安德森提出了基于等效交互理论的64种交互设计模型,作为等效交互理论的最新扩展[17]。

依据等效交互理论,教师设计在线同步教学中的交互时,可不必纠结于要如何同时提高三种交互的水平进而达成较好的教学效果,而是要结合在线同步教学的实际情况,有效选择和实施一种或者两种交互。等效交互理论为在线同步教学提供的指导体现在以下三方面。

(一)三种形式的交互同等重要,但具体教学场景中突出某一种交互以取得较好的效果即可

虽然同时实施三种交互,学习效果会更好,但实施中需要学生与教师投入较多的时间和精力,在线同步教学中实施的可能性并不大。同步教学的时间都有限制,大约在40-60分钟,因此交互的设计应综合考虑操作执行、时长和实现难易程度等因素。在线同步教学中学生与教师的交互是三种交互中最常出现、较容易组织和产生成效的,可以针对这一实际情况适当弱化学生与内容及学生间的交互,充分发挥师生交互的作用。

(二)不同形式的交互可以互相转换或并发,交互发起者也可随时切换

远程学习中的各类交互可以相互转换和替代[18],学生与教师的交互可以在教学过程中转换成学生与学生的交互,学生间交互也可以转换成学生与学习内容的交互。如教师在同步教学过程中让学生进行观点表述,学生在聊天室中发表观点后,除教师进行回应、评述外,不少同学也会对他人的观点进行回应和辨析,这样学生与教师交互的同时促发了学生与学生间的交互。

(三)全体和并发式的参与成为最突出的优势

在线同步教学中,学生通过平台提供的各种功能同时发起或参与互动,这一过程允许多名学生在同一时间进行交互,因此教学中学生主动发起交互和积极参与交互的情况强于常规课堂教学。据研究团队开展的“在线直播课教学交互效果反馈调查”数据显示,学生认为在直播课中更愿意参与互动。在线同步教学中的互动从传统课堂的一对一互动,变成了一对多、多对一和多对多的互动,学生可以发起互动,因此也产生了比常规教学更多的互动参与者、多向的互动和更多互动类型。

三、基于等效交互理论的在线同步教学交互组织模式

利用等效交互理论的观点,结合在线同步教学和交互的特点,可建构在线同步教学中交互的组织模式,如图2所示。该模式旨在改变在线同步教学中时间同步、空间分离状态下分散学习造成的师生弱联系状态,通过学习活动触发各类型交互,有效开展知识建构、问题解决、协同制作等,提升在线同步教学中学生的教学存在感和社会存在感。利用交互组织模式,教师可以明晰互动于在线同步教学中的作用,并依据基于该模式建立的交互实施准则设计和组织在线学习活动。

在线同步教学以直播平台或实时交互平台等建立虚拟教学空间。在线上教学空间中,教师、学生和学习资源相互作用,因此设计和组织同步教学的实时交互,必须考察和分析这三者的情况[19]。在线同步教学是以学为中心的,学生是学习活动的主体,教师是教学的组织和调控者,组织教学过程和为学习者准备学习材料。在线同步教学中教师的活动,无论是讲授、提供学习资源、利用各种平台或应用工具组织教学互动,还是分析学生学习数据、提供反馈并调整教学,都是为了帮助学生更好地学习。因此,如何有效利用在线同步教学的有限时间促进学习,是交互设计要解决的关键问题。为此,该模式从以下两个方面为在线同步教学交互组织提供指导。

(一)在线同步教学交互活动实施的准则

根据在线同步教学交互组织模式,交互的简易性、熟悉度、反馈性、广泛性和主体性等决定了学生这个活动主体参与各类交互的情况,也决定了发生交互的深度、广度和频度。因此,在交互设计方面提供以下实施的准则:

1.适当的复杂度:承载交互的活动复杂度要适当,过程要简洁,步骤要简明

在线同步教学时间通常以40-60分钟为一个单位,如果交互活动过程过长或者步骤太复杂,学生需要花费更多时间理解和明确交互活动的要求,在实施过程还会出现因对交互活动要求理解偏差而不断调整等情况,用于活动的有效时间减少,最终可能导致交互活动未能完成或未能深入开展等情况。因此,在线同步教学中,交互活动应过程简洁,步骤简明,如需要安排多次交互活动,每次交互活动的时间应控制在3-5分钟以内。

2.参与方式的熟悉性:减少参与前的准备时间及相应的认知负荷

在线同步教学对部分学生来说并不如课堂教学那么熟悉,需要了解和适应。如果其中交互活动的参与方式接近或类似于课堂教学中学生熟悉或曾用过的方式,则会减少学生适应交互方式的时间,避免不必要的认知负荷,而将更多的时间和精力用到实际的交互活动中。提问、协同写作、表达观点和投票等都是学生熟悉的参与方式。

3.交互反馈的及时精准:精准回应学生的问题和观点,及时评述及分析互动情况和成效

教师应及时反馈互动过程中学生的问题或分析学生的交互情况,让学生能够体会到教学的存在。在线同步教学中,学生的应答内容或投票选项等教师是实时可见的。教师在进行反馈时要尽量做正向引导,对出现问题进行客观评析,这样学生才会愿意继续参与交互活动。交互活动要让学生体会参与到教学过程中的乐趣,而不是打击或羞辱。

4.学生参与的广泛性:尽量组织所有学生都参与的活动,用一对多互动引发多对多互动

在线同步教学实践中,教师较常用的交互方式是指定学生进行语言交流,这也是常规课堂教学中最常用的交互方式,但在师生分离的情况下,同一时间只能有一个学生参与对话,受网络等情况影响还存在延迟或卡顿等情况,效果并不理想。教师如果充分利用教学平台提供的功能,如将语音发言改为所有学生在教学平台的聊天室中用文字同时“发言”,这样每个学生都能同时参与交互,一对一的交互就拓展为一对多的交互,还可能引发学生间的交互。当学生间能深入进行讨论,还有可能促进学生的深层次学习[20]。当越多学生参与到交互中时,旁观教学的学生就越少,学习的参与度也將越高。

5.交互的双向性:学生主动发起交互,真正体现学习的需求

在线同步教学以学为中心,教与学双方都可以在不干扰教学流程的情况下发起交互,如学生在听教师讲解时可以用文字提问或发表感想等,可能会引发同学的回应或讨论。教师可充分利用在线同步教学的这一优势,开放地让学生发起或引导互动,主动把他们的观点、想法表达出来。由学生发起或引导的交互更能引起同伴的共鸣和参与,也更可能进行深入的讨论或对话。

在线同步教学可采用的具体交互活动非常多样,如聊天室中的问答、实时投票、观点分享、共用白板书写、语音发言和共享屏幕等。具体交互活动方式对以上准则的体现有所不同,在设计和发起活动时要均衡考虑以上准则。以教师们最常用的投票、学生上麦和白板书写为例,它们对以上准则的体现如图3所示。投票活动的广泛性较强,全部学生都可以参与。学生对上麦发言很熟悉,但是仅能个别学生参与。白板书写学生都较为熟悉且能多人同时参与,广泛性和熟悉度都较高,但教师需要学生完成后才能提供反馈。教师组织交互时应综合考虑学习者特点、学习内容、学科特点、学习环境等因素,采用多种类型的交互活动,相互补充形成最优的交互组合方式。

(二)在线同步教学中三种交互的频度

宫添辉美提出当采用等效交互原理时,最优的交互设计往往因具体情境的多样性而存在差异[21]。在虚拟教学空间中,教师要综合考虑成本和其他资源等的限制,选择那些有可能最重要或最容易发挥作用的交互。鉴于在线同步教学特点、过程和时限等情况,其中交互活动以师生互动和生生互动为主,且师生与生生互动很多时候交融产生和无缝衔接,而学生与应用平台、学习内容之间的交互相对较少。基于等效交互理论的指导,在线同步教学中三种交互实施从低到高的频度如图4所示。

1.学生与教师的交互:多

在线异步学习中,教师对教学的无能为力和不可预测较常发生,学生与教师之间的联系更多地依赖同步教学[22]。师生固定时间内的高强度交互可以为在线学习提供活力,改变学生自主学习中的困境,改善师生的弱联系。在线同步教学中最常发生的交互是教师与学生的对话、交流和互动,教师充分考虑学习的需求和有限的教学时间,预先设计交互活动,但实际教学中可进行灵活调整。例如教师设计了向学生提问的活动,但实际教学中学生先提出了问题,则可变为由学生引导的讨论。在线同步教学中,学生与教师的交互次数可多于其他两类交互,但由于时间的限制,每次师生互动的时间不宜过长。

2.学生与学生的交互:中

远程异步学习中生生之间的交互多是异步发生的,学生的参与情况也是参差不齐;而在线同步教学中生生交互则是实时的,学生参与情况较好,还能引发替代交互。学生在观看其他同学间的交互时,也可能间接地或不自觉地参与交互。通常教师无须直接参与生生互动过程,而是根据与学生的交互情况进行协调或引导,规范和观察交互活动及过程,保障活动顺利开展和互动有效发生。由于学生互动过程常常需要消耗比预计更长的时间,每次同步教学中,生生交互活动设计的次数不能太多,时间也不宜预计太长和太紧密,生生交互次数通常少于师生互动的次数,处于中等水平即可。

3.学生与内容的交互:少

在线教学中,通常教师为学生准备了必需的学习资源,能引导和帮助学生与教学内容互动。由于学生与内容交互往往需要占据一定的时间且每个学生所需时长不同,在线同步教学中可以尽量压缩和减少这类交互的次数,而更多安排在异步中。如果同步教学中,需要学生与内容交互时,教师要对活动难度和过程进行合理设计,以免耗时过长。因此,学生与内容的交互在同步教学中应该低于社会性交互数量,处于较低水平。

四、在线同步教学交互设计、应用及效果分析

(一)在线同步教学案例分析

疫情期间,研究团队于2020年2月11日开始的《在线学习与支持服务》、3月5日开始的本科生课程《教学媒体的理论与实施》和《网络远程教育》教学中進行了以上模式、设计原则的教学试验。《在线学习与支持服务》为现代教育技术专业型硕士研究生一年级必修课,共有38名学生,在线同步教学每周一次或两次,共6次。每次同步教学根据学习主题和学习目标设计交互活动,实施过程如图5所示。

1.同步教学交互过程实例分解

《在线学习与支持服务》课程第一次直播课主题为不同类型社会性交互工具及其在线教学中的应用。课程提供的电子书对社会性交互工具的类型和特点已有清晰的分析框架,学生也有使用社会性交互工具学习的经验,学习目标在于利用分析框架明确各种具体应用工具的交互特点及可支持的在线学习类型。围绕这一目标的达成,同步教学设计了系列交互活动。首先,教师让所有学生利用电子书中给出的分析框架,对某一常用社会性交互软件的特点及可支持的在线学习活动进行分析,如微信,学生在公共聊天室用文字发表自己的观点。在学生发表观点后,自然引发了同学间的讨论或回复,在此期间教师根据表述和讨论情况,实时解答疑问或引导学生思考观点可行性。活动中,有的学生认为微信也可用组织多对多的在线学习,在教师引导下学生们就此观点进行讨论,最终达成共识:微信并不适合组织多对多的在线学习。

教师在讲解小组、群体、圈子3种在线学习组织形式及每种形式12个方面的自由度后,随即组织投票活动,给出三个实例让学生判断哪个是社会群体中的在线学习,学生们通过投票很快给出回应。教师根据投票数据快速了解每个学生对不同社会形态中在线学习特点的认识是否准确,并进行针对性分析。对未能及时回应或存在错误理解的同学,教师立即请他们用语音表述自己的想法,通过语音讨论解决这几位同学的问题。

最后,教师对学习内容进行总结,并在聊天区对学生提出的问题进行答疑。这次同步教学中,教师设计并实施了6次师生和生生交互活动,每次时长不等,最长不超过5分钟。

2.交互效果分析

教学团队在直播课后进行了同步教学交互效果调查,36位同学参与调查。数据分析显示,超半数学生认为这门课程的教学中,在线同步教学交互活动设计形式多样、安排合理,能满足自己的学习需求;师生间互动较好,且能产生替代交互,改变了传统课堂中不敢发言的情况,61.11%的学生表示直播课中的每个交互活动都能积极参与。同时,大多数学生认为交互活动设计对学习兴趣、注意力和协作学习的提升颇为显著。兰国帅等认为探究社区量表可用作测量学生在线学习体验的工具[23],研究团队参考中文版探究社区量表设计调查问卷,包含9道题目,分别从教学存在、社会存在和认真存在三方面了解学生的在线学习体验。每道题目最高9分,最低1分,分数高低代表该存在感的强度,分值越高说明存在感越强。问卷回收后,筛选有效问卷并对每道题目进行均值分析,结果如图6所示。学生三种存在感强度的平均值均在6.8分以上,总体平均值为7.3,结合对学生的访谈内容,研究团队了解到学生普遍认为在线同步教学中的交互活动使三种存在感体验良好。其中,该课程中学生的教学存在感体验最好,其次是社会存在感,最后是认知存在感。正如有学生在课程评价中写道: “直播中的交互活动能够结合课程内容进行设计,频率和时间安排得较好,让我能更投入地参与到学习中去。”

对学生聊天区文字发言的数量的统计结果表明,单次课中,仅有13.1%的学生发言少于一次,65.7%的同学发言多于2次,21.20%的同学发言超过3次。数据表明学生通过文字发言参与到交互中的广泛性和参与次数都明显多于常规课堂教学。

(二)在线同步教学各环节中的交互设计

依据三门课程在线同步教学的实践,梳理形成以下在线同步教学各环节中交互活动设计的实施说明。在线同步教学过程通常包含回顾评述、讲授分析、讨论分享、评价答疑和总结等环节。每一环节中教与学的具体活动不同,交互取向、交互内容及形式也有所差别,相应教学平台或工具的选择也存在差异性。交互活动的类型和工具可参考如表1所示来安排。

五、结语

在线同步教学中交互的设计是对交互活动的系统规划和设计,目的是为学习者创建良好的在线学习环境,改善学习者的在线学习体验,促进学习者的知识建构过程,提高在线学习效果[24]。在线同步教学交互活动的设计与实施受限于师生分离的情况、教学时限和教学平台及工具。本研究在综合考量这些因素的情况下,从远程交互理论视角出发,重点借鉴和参考安德森的等效交互理论,建构形成并实践应用了在线同步教学交互组织模式,提出了具体的在线同步教学交互活动实施的准则和基于等效交互原理的在线同步教学交互设计方法。需要注意的是,由于在线同步教学具有一定的特殊性和复杂性,教师要根据学习者认知水平等因素的不同,对交互的设计和实施进行灵活地调整。本研究中形成的交互设计与实施方法目前仅针对高校在线同步教学进行了试验应用,后续研究需要在基础教育领域的在线同步教学实践中进一步检验、修正与发展。与此同时,研究过程中还发现,在开展某些全体学生参与的交互活动如共享白板写作或共享笔记撰写时,还是有部分学生未积极参与其中,怎样才能让这些学生主动加入交互活动,从“旁观者”转为“参与者”,有待于在线同步教学实践中进行研究。

参考文献:

[1]谢作栩.薛成龙等.疫情期间高校教师线上教学调查报告[R].厦门:全国高等学校质量保障机构联盟(CIQA)厦门大学教师发展中心,2020.

[2]王小平,马婷.浙江省疫情期间中学线上教学情况调查研究[J].中小学数字化教学,2020,(3):66-69.

[3]焦建利,周晓清等.疫情防控背景下“停课不停学”在线教学案例研究[J].中国电化教育,2020,(3):106-113.

[4]郑旭东,万昆.规模化K12在线教学中家校合作的实施逻辑、内容与建议[J].中国电化教育,2020,(4):16-21.

[5]张晨婧仔,焦建利.基于远程视频会议系统的在线辅导教学交互策略[J].开放教育研究,2014,20(6):95-102.

[6]Halpin P A,Golden L,et al.Symposium report on“Examiningthe Changing Landscape of Course Delivery and StudentLearning”:Experimental Biology 2017 [J].Ajp Advances in PhysiologyEducation,2018,42(4):610-614.

[7]張军征,于文.基于网络的培训中同步交互的类型和应用[J].中国远程教育,2004,(21):68-71.

[8]蒋志辉,赵呈领等.在线学习者满意度影响因素:直播情境与录播情境比较[J].开放教育研究,2017,23(4):76-85.

[9]祝智庭,郭绍青等.“停课不停学”政策解读、关键问题与应对举措[J].中国电化教育,2020,(4):1—7.

[10]Moore,Michael G.Editorial:Three types of interaction [J].AmericanJournal of Distance Education,1989,3(2):1-7.

[11]陈丽.远程教育教学交互研究[D].北京:北京师范大学,2003.

[12] Garrison D R,Anderson T.E-Learning in the 21st Century:AFramework for Research and Practice [M].London:Routledge,2003.

[13]王志军.迈向学习与研究的开放时代——再访国际远程教育先驱特里·安德森教授[J].开放教育研究,2015,21(1):4-10+43.

[14]陈丽.远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J].中国远程教育,2004,(3):24-28+78.

[15] The Interaction Equivaleney (EQuiv) Website [EB/OL].http://equivalencytheorem.info/,2020-07-17.

[16] Anderson T.Cetting the Mix Right Again:An Updated and TheoreticalRationale for Interaction[J].lntemational Review of Research in Open&Distrihuted Leaming,2003,4(2):1-16.

[17] Miyazoe T,Anderson T.Interaction Equivalency Theorem:The64-interaction design model and its Significance on On-line Teaching[C].Chiba:AAOU,2012.

[18]李晓兰,张萍.等效交互理论相关研究与反思[J].中国医学教育技术,2015,29(5):490-493.

[19]吴金聪.应用直播课堂开展远程教学新思路[J].现代远程教育研究,2007,(2):32-34+71.

[20] Garrison7D.R.Quality and Access in Distance Education inKeegan(ed) rrheoretical Principles of Distance education [M].London:Routledge.1993.

[21] Miyazoe T,Anderson T.“Voice Interaction Online”in Advancementin Online Education:Exploring the Best Practices [M].hirew York:NovaScience Publishing,2012.

[22]宫添辉美,特里·安德森等.开放教育资源、大规模开放网络课程(MOOCs)和非正式学习时代中的等效交互[J].中国远程教育,2014,(7):66-73+78+96.

[23]兰国帅,钟秋菊等.探究社区量表中文版的编制——基于探索性和验证性因素分析[J].开放教育研究,2018,24(3):68-76.

[24] Ashok SHARMA.Theoretical Challenges for Distance Educationin the 21st Century:A shift from structural to transactionalissues [J].lnternational Review of Research in Open& DistanceLearning,2000,1(1):1-11.

作者简介:

穆肃:教授,博士生导师,研究方向为远程教育学、学习分析、混合学习、教师教育(musu@m.scnu.edu.cn)。

王孝金:在读博士,研究方向为现代远程教育(wangxiaojin@m.scnu.edu.cn).

冯冠朝:在读硕士,研究方向为现代远程教育(18886054939@163.com).

张晗:在读硕士,研究方向为现代远程教育(2018020723@m.scnu.edu.cn).*本文系2018年度教育部一中国移动科研基金项目“构建‘互联网+条件下的新型课堂教学模式创新实证研究——以宁夏固原市第一小学为案例”(项目编号:MCM20180607)研究成果。①王孝金为本文通讯作者。