基于CiteSpace 的国内旅游符号学研究可视化分析

苏勇军,徐君杰,毕小双

(宁波大学 中法联合学院,浙江 宁波 315211)

旅游符号学是指从符号学视角研究旅游的相关领域,包括对旅游对象的符号研究,以及采用符号学方法研究旅游现象[1]。国外旅游符号学研究始于1976 年美国旅游社会学家Dean Maccannell 出版著作《旅游者:休闲阶层新论》[2]。1997 年,王宁首次将符号学思想引入旅游研究中,标志着国内旅游符号学研究的开端[3]。此后,国内学者对旅游符号学关注度逐渐提高,研究成果不断增加。谢彦君[4]、彭丹[1,5]、刘欣月[6]等对旅游符号学研究成果进行系统梳理。然而,面对数量庞大的文献,只通过精读并对其进行归纳整理是比较主观、片面的做法[7]。通过CiteSpace 软件绘制国内旅游符号学研究的科学知识图谱,利用现代科学计量学和信息计量学技术对文献数据进行多元、历时性动态分析,有助于发现该领域的研究热点,总结研究主题的演变路径并预测研究趋势,为后续学者提供启示。

一、研究方法及数据采集

(一)CiteSpace 软件介绍

CiteSpace 软件系统是美国德雷塞尔大学的华人学者陈超美教授开发的,主要用来进行科学文献数据计量分析的可视化研究[8]。该软件具备共被引分析、合作网络分析、主题共现分析等功能,通过图谱展示某一研究领域在一定时期内的研究现状和主题演变[9],可用于探索某一研究领域的研究前沿、研究热点、研究趋势[10],具备操作简单、可视化效果好、易于解读等优点[11]。

(二)文献检索与数据采集

国外学者Echtner 将Peirce 的符号三角理论应用于旅游学科,提出了旅游营销中的符号三角理论,探讨了旅游广告符号、旅游目的地符号以及游客对旅游符号的解读,成为旅游符号学研究框架体系的基础[12]。

在国内,彭丹、王峰等学者构建了旅游符号学的研究框架与研究内容[13],包括“旅游符号解读者(旅游主体)研究”“旅游吸引物符号系统研究”以及“旅游媒介符号系统研究”三个方面,涵盖“旅游主体行为的符号性”“旅游客体及媒介的符号属性与意义”“旅游主客体符号互动”“旅游人际符号互动”等研究主题[1]。

为提高检索结果的完备性,本文通过对国内相关文献梳理,提炼了多个与该研究领域相关的主题词,包括“表征”“凝视”“迷思”“话语”“建构”等,同时,使用中国知网(CNKI)高级检索功能,设定检索条件为:主题=旅游符号or 主题=旅游符号学or 主题=旅游表征or主题=旅游凝视or 主题=旅游建构or 主题=旅游迷思or 主题=旅游话语,时间跨度为1997-2019年,文献类型包括期刊论文、硕博士论文、会议论文,共经检索得到中文文献826 篇。为确保文献的准确性,通过逐一查看文献的摘要与关键词对826 篇文献进行二次筛选,得到相关文献共456 篇。

二、国内旅游符号学研究的可视化分析

(一)发文作者分析

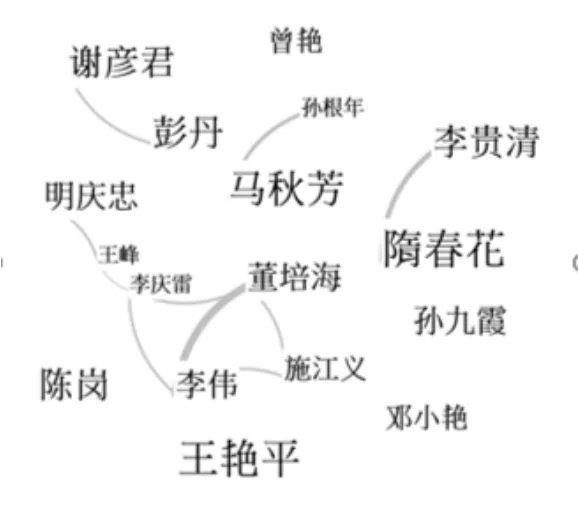

CiteSpace 作者共现分析可以识别出某一研究领域的核心作者群及其之间的合作关系[11]。本文绘制作者合作图谱(图1),分析国内旅游符号学领域的学者现状。

国内旅游符号学领域发文量最多的学者是马秋芳、隋春花为7 篇,发文量在5 篇及以上的有彭丹、陈岗、孙九霞、李贵清,这些学者对该领域产生了较大的影响力。从学者中心性来看,目前旅游符号学领域尚未出现中心性较强的学者,缺乏领军人物。从半衰期来看,中山大学孙九霞教授的半衰期最长,为13 年,在该领域产生了最长的学术影响力。

从研究主题来看,孙九霞研究了民族旅游中的节日符号以及旅游社区空间;彭丹对旅游体验及旅游人进行了符号解读,并对国内外旅游符号学研究进行了综述;董培海致力于研究旅游产品的符号价值以及旅游吸引物的符号化;陈岗侧重于研究旅游景观符号、旅游吸引物符号和旅游语言符号,并且在研究中运用了符号实践理论;马秋芳投身于旅游地品牌符号、旅游视觉文本符号以及符号传播研究;丁雨莲、隋春花、李贵清等学者重视对古村落文化符号的研究。

从合作状况来看,国内学者以小规模的合作为主,合作网络不完善,合作强度不高,更多的学者处于独立研究状态。明庆忠、李伟、董培海、施江义、李庆雷、王峰这几位学者形成了主要合作链。

图1 作者合作图谱

(二)发文机构分析

本文结合旅游符号学研究机构的合作图谱(图2)开展分析。从发文量来看,云南师范大学发文量最多为10 篇。从机构半衰期来看,东北财经大学、四川大学、湖南师范大学、中山大学、云南师范大学等机构半衰期较长,在国内旅游符号学领域产生了较长的学术影响力。

图2 机构合作图谱

从研究机构发文关键词情况来看,各机构的研究主题呈现多样化、差异化趋势。云南师范大学主要研究旅游目的地形象、旅游商品以及旅游吸引物的符号意义;东北财经大学侧重于利用符号学方法研究旅游体验和旅游网站、网络游记;四川大学围绕旅游凝视理论进行了一系列研究,并从符号学视角去研究旅游原生文化;韶关学院研究集中在挖掘古村落文化符号内涵、符号传播要素及传播流程。

从研究机构的合作状况来看,云南师范大学、云南大学、保山学院建立了学术共同体;东北财经大学与中国海洋大学、桂林理工大学等建立了合作。陕西师范大学与江西师范大学有学术合作。总的来说,目前国内旅游符号学领域缺乏完善的机构合作网络,合作强度不高,更多的是高校间的地域性合作。

(三)研究关键词与热点分析

1.研究热点分析

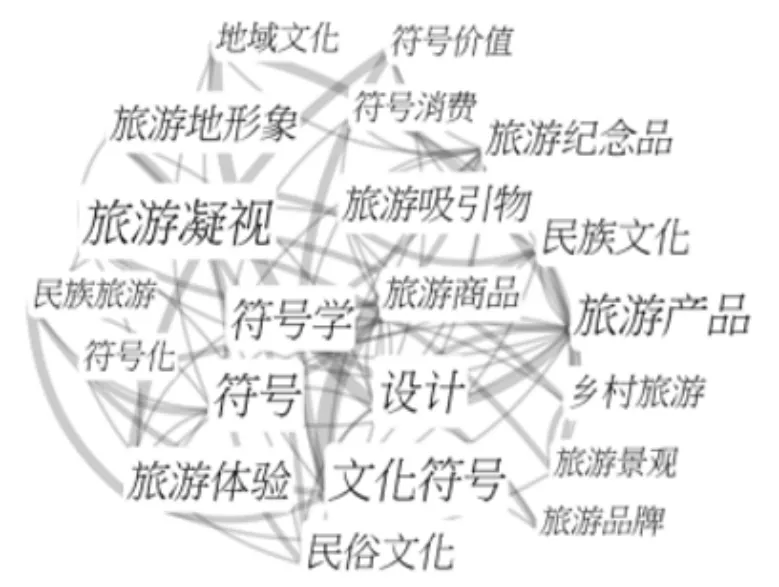

依据关键词共现图谱(图3)与信息汇总表格(表1),可以提炼出旅游符号学领域的研究热点主要体现在“旅游主体”“旅游吸引物”“旅游媒介”等方面。

图3 关键词共现图谱

(1)旅游主体方面

旅游符号的“解读者”即旅游主体[13],国内学者对旅游主体的符号学研究重点在于探讨游客消费行为的符号性以及旅游主客体的符号互动,后者包括旅游主体对客体符号的解读与构建。转型期的中国社会呈现出经济结构和意识形态的多层次性,消费行为不只是为了满足物质需求,更在于追寻商品的符号价值与象征意义。这种趋势同样存在于旅游消费中,Urry 认为,“后现代突出了象征和真实之间的关系,我们越来越多的是在消费符号或形象,旅游中消费的是视觉符号或模拟物”[14]。国内学者因此开始关注游客消费行为的符号性,通过实证研究说明国内某些游客确实存在符号消费倾向,并总结了游客符号性消费特征[15]。游客符号消费的研究推动了旅游主客体互动的研究,研究游客如何理解并诠释旅游客体的符号意义,以及解读旅游客体符号对游客的影响,有助于揭示旅游者的行为特征与心理特征,提高旅游者的体验质量和旅游者满意度[1]。因此,旅游主客体的符号互动机制成为学者们关注的重点。

(2)旅游吸引物方面

旅游吸引物是相对于游客而言的吸引力客体,具有客观属性和符号属性[16],旅游吸引物符号是旅游主体的解读对象[13]。中国学者注重对旅游吸引物符号意义的挖掘、构建和诠释,主要研究旅游景区、旅游景观、旅游纪念品、旅游目的地形象的文化内涵与特征符号。从吸引物的意义构建和价值转移过程看,旅游生产者将社会文化意义融入旅游吸引物中,赋予其消费价值和符号价值,游客再经摄影、凝视、朝拜、购物等仪式,将吸引物主观化、情感化,完成对吸引物的意义构建和价值转移[16]。在上述过程中,旅游景区、旅游景观、旅游纪念品是意义与价值主要的“承载者”,成为学者集中讨论的吸引物类型。为了有效地向旅游者传递旅游吸引物的意义与价值,学者在吸引物符号内涵的挖掘与分析方面做了大量研究。

(3)旅游媒介方面

在旅游媒介方面,学者主要以旅游广告为研究对象,包括宣传片、旅游手册、网络文本等,利用“多模态话语分析”作为工具,探讨旅游传播媒介中所蕴含的符号内涵及其对旅游品牌形象的影响,旅游手册、宣传册的符号学分析是最重要的研究主题。旅游手册具有“导游”功能,影响游客的行为模式,“多模态分析”作为一种符号学分析方法,可分析图像和文字组成元素的意义以及各元素间相互协作的工作机制[17],帮助学者判断旅游手册能否满足游客的需要,能否达到目的地的形象诉求[18]。符号学和语言学关系密切,旅游手册作为旅游语言的主要载体,其象征和隐含意义可通过符号学的分析方法进行解析,二者的结合因此成为旅游符号学的研究热点。

表1 关键词信息汇总表

2.研究热点演变与阶段划分

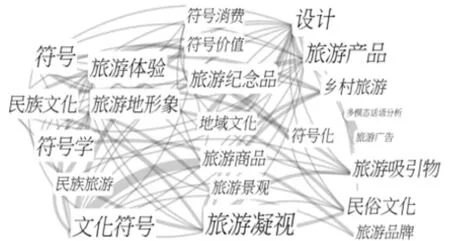

CiteSpace 软件具备词频分析、词汇突现分析等功能,能够帮助学者了解某一时间段的研究热点,观察研究主题的历时性演变[19]。本文结合关键词Timezone 图谱(图4)和关键词数量阶段分布表(表2),分析国内旅游符号学研究阶段性变化。

1997-2004 年,符号学被引入国内旅游学科研究,但尚未引起学界的关注,因此该阶段尚未出现中心性较强的关键词。在国内旅游符号学研究的孕育阶段,学者主要关注如何解读旅游客体的符号内涵。王宁、孙九霞、李蕾蕾、张仁霞、邵兰等学者从符号学角度探讨了旅游吸引物、民族节日、海滨旅游、旅游资料翻译以及旅游形象等问题[3,20-23]。

2005-2008 年,国内旅游符号学研究进入起步阶段,学界关注的领域逐渐增多。该阶段研究话题多样化,出现了符号、文化符号、符号学、民族旅游、旅游体验、旅游地形象等关键词。有学者尝试从符号学的角度研究并解读旅游体验和旅游目的地形象[24-25],并且开始关注旅游中的文化符号,重点在于对民族旅游中文化符号的构建与解读[26]。也有学者主张利用社会符号学理论探索旅游文本的新型翻译方式,强调旅游资料翻译质量的重要性[27]。少数学者探讨了符号学方法在旅游传播媒介研究中的运用,包括对旅游手册与旅游网站的研究[28]。该阶段国内学者以解读与构建旅游客体符号为研究主题,并在旅游媒介方面开展了旅游文本的研究。

图4 关键词Timezone 图谱

2009-2019 年,国内旅游符号学研究进入发展阶段,旅游符号学在国内的研究热度持续升温,研究角度多元化趋势增强。其中,2009-2014 年,旅游符号学研究关键词类型显著增加,文化符号、民族旅游两个关键词的出现频次成倍增长,且新增了旅游纪念品、旅游凝视、旅游商品、符号价值、符号消费、地域文化等高频关键词。该阶段的研究体现了学者对旅游客体符号内涵的挖掘、解读、建构、应用的过程。许多学者致力于地域文化符号以及民族文化符号的挖掘与分析[29-30],探讨民族文化的符号价值与象征意义[31],或是将其运用到旅游纪念品或其他旅游商品的设计研究中[32],其他学者则关注了旅游景观符号,讨论了旅游景观的形成与演变[33]。部分学者运用旅游凝视理论研究民族旅游、乡村旅游文化的内涵与变异机制[34-35],以及旅游目的地意象建构[36-37]。同时,随着消费时代的到来以及“旅游凝视”理论的加入,该阶段出现了对旅游主体的符号学研究,主要关注了旅游主客体互动以及旅游者的符号消费行为[38]。2015-2019 年,旅游符号学研究逐渐深入,在旅游主体、旅游客体、旅游媒介三方面均有涉及。旅游纪念品、旅游地形象、符号消费、符号化、视觉符号、乡村旅游、民俗文化、旅游广告、多模态话语分析、古村落等关键词频次显著增加,一方面说明国内学者逐渐重视将符号学方法引入民俗旅游[39]、乡村旅游[40]以及古村落旅游[41]等方向的研究;另一方面说明学者开始从“视觉符号”的角度研究各类旅游产品的开发设计以及旅游品牌形象的内涵与建构[42-43];“多模态话语分析”是研究旅游网站、旅游景点及旅游广告中话语材料的重要理论[44-45]。部分学者还研究了旅游吸引物的符号化运作[46-47]。

三、结论与讨论

本文借助软件CiteSpace.5.6.R2 对国内旅游符号学研究进行可视化分析,通过绘制并解读作者、机构合作图谱,分析该领域内作者与机构的发文量、影响力、影响时间以及合作状况。并借助关键词共现图谱分析领域研究活力、阶段性研究前沿、研究热点,分阶段讨论研究主题的演变路径。本文得出以下结论:

(1)从研究阶段来看,国内旅游符号学研究可以分成三个阶段:1997-2004 年,为研究孕育阶段,国内学者尝试将符号学方法引入旅游研究当中,但关注度极低,发文量极少;2005-2008 年,为研究起步阶段,越来越多的学者运用符号学方法研究旅游研究中的问题与现象;2009-2019 年,为研究发展阶段,该领域的文献数量呈现总体上升的趋势,但发文质量有待提高。

表2 关键词数量阶段分布

(2)从研究学者与研究机构来看,国内旅游符号学领域尚未形成完善的学者与机构合作网络,缺乏较强的“学术领导核心”。学者多以个体为单位开展研究,学者、机构之间合作较少且多以高校的地域性合作为主。

(3)从研究内容来看,国内旅游符号学研究涉及旅游主体、旅游客体以及旅游媒体三大要素。在旅游主体方面,学者主要探讨了符号消费行为,并将旅游凝视理论运用于主客体符号互动的研究中。在旅游客体方面,学者通常选取旅游景观、旅游地形象、旅游产品和以旅游纪念品为主的旅游购物品为研究对象,进行符号属性与符号建构的研究。在旅游媒介方面,学者重点关注的是大众媒体、旅游手册、文本资料所具有的符号意义。从研究对象及研究角度的选取可以看出,国内旅游符号学研究很大程度上受到国外研究成果的影响。

国外旅游符号学研究体系已较为完善,相较之下,国内研究有显著缺陷。国内研究尚有如下不足之处以及可能的研究方向。

(1)旅游吸引物研究

国内旅游符号学研究的缺点是对符号学理论的认识与运用不够深入。在旅游吸引物研究方面,国内学者以解读吸引物符号意义、属性为主,较少关注旅游主客体的符号互动机制,少有文献探讨旅游吸引物背后所隐藏的权利机制,分析“权利机制”是国外学者的关注点,也是符号学分析工具的精髓所在。

(2)旅游主体研究

在旅游主体方面,符号消费行为和旅游主客体互动机制的研究是两个重要主题,但文献数量较少,需要进一步研究。另外,学者对旅游主体“人际互动”的关注度很低,例如东道主、旅游者、工作人员三者如何看待各自的身份角色;如何接受并解读各自的信息符号,实现符号互动?此类研究在国内很少见,但对促进旅游地的可持续发展具有重要意义,值得探讨。

(3)旅游媒介研究

国内对于旅游媒介的符号学研究集中在旅游手册、旅游宣传册方面,对于网络宣传媒介符号意义的研究较少。学者可针对当下关注度较高的旅游网站或手机APP,对其进行符号分析,总结符号特征与异同之处。“旅游想象”的研究在国内十分罕见,但在国外已累积了一定成果,该类研究揭示了旅游媒介对旅游主体构建旅游地形象及作出旅游决策的影响,同样有重大的研究价值。

(4)旅游体验研究

旅游体验符号的研究是学者理解和诠释旅游活动的“基点”,涉及对旅游活动本质问题的探讨,标志着旅游学对符号学理论的应用由表入里。该领域的研究尚未引起国内学者的广泛关注,事实上,旅游体验的符号学研究在国外也是比较新颖的话题,但国外学者对此类话题的兴趣浓厚。国内学者应该具体关注不同旅游情境下的体验具备怎样的符号意义,以及不同类型的游客所向往、追求的旅游体验具有怎样的符号特征。