汉语“掀揭”义词的历时演变与共时分布

汤传扬

(中国社会科学院 语言研究所/辞书编纂中心,北京 100732)

“掀揭”义词是日常生活中的常用词。具体来说,“掀揭”义指的是将遮挡或覆盖的东西向上拿开。蒋绍愚指出:“现代汉语中‘揭开帘子’的‘揭’,在六朝以前就用‘发’‘开’来表达……这说明当时‘揭’还没有形成一个独立的义位……后来,这个义位独立了出来。”[1]276-277蒋绍愚后来进一步指出句中的“义位”应该改为“义元”,“义元”是处在某一个概念场的多维网络结构的某一个交会点上的、在某一个语言系统中可以有词汇表现的语义单位[2]。张世盛考察了掀捋类单音节动词的论元搭配及词义演变,其中涉及“掀揭”义词——“掀”“揭”“撩”[3]。本文首先考察用于“掀揭”义之“发”“开”在近代汉语中的使用情况,其次探讨“掀揭”义词成员及分布的历时演变,然后归纳它们在语义演变中所呈现出来的一些有规律的语义演变模式和路径。

一、近代汉语中用于“掀揭”义之“开”

义元“掀揭”诚如蒋绍愚所提到的那样,在上古、中古汉语时期包含在“发”“开”中,其独立是在近代汉语时期。那么,义元“掀揭”独立后,“发”“开”还继续行用吗?调查唐至清的文献,未见“发帘”,但“开帘(子)”还有用例①,尤其是唐宋时期。“开帘(子)”在该期的用例略举如下:

(1)绣户朝眠起,开帘满地花。(唐·李益《代人乞花》)

(2)仙客如其言,至第三车子,果开帘子,窥见,真无双也。(唐·薛调《无双传》)

(3)昼卧不移枕,晨兴自开帘。(北宋·欧阳修《和徐生假山》)

(4)黄昏犹是雨纤纤。晓开帘。欲平檐。(北宋·苏轼《江神子》)

(5)莫开帘,怕见飞花,怕听啼鹃。(南宋·张炎《高阳台·西湖春感》)

(6)对竹听湘雨,开帘看岳云。(元·虞集《送长沙守》)

(7)伴娘开帘,等待再三,不见抬身。(明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷9)

(8)我娇怯怯朦胧身欠,慢腾腾待自起开帘。(清·洪昇《长生殿》第11 出)

(9)话说周公子一闻胡小姐的声音,不觉心中大悦,急忙离坐,开帘迎接,含笑说道:“小姐真乃信人,小生有何德能,风寒月暗,敢劳仙人下降?”(清·醉月山人《狐狸缘全传》第3 回)

(10)小黄门忙下马前来开帘。(清·佚名《九云记》第21 回)

根据调查,“开帘(子)”主要出现在诗词中,如《全唐诗》27 例、《全宋诗》8 例、《全宋词》9 例、《元诗选》4 例等。“开帘”在小说中也有使用,如例(7)(9)(10)。

二、“掀揭”义词的历时演变

本节分时代考察“掀揭”义词的演变。

唐代,“揭”为“掀揭”概念场②唯一成员。例如:

(11)半身映竹轻闻语,一手揭帘微转头。(唐·韩偓《复偶见三绝》)

(12)其官人见毡下血流傍地,语[净]能曰:“杀人处目验见在,仍敢拒张!”净能语官人曰:“何不揭毡看验之!取此行粗疏法令。”(《敦煌变文校注》卷二《叶净能诗》)

(13)揭却云篷进却船,一竿云影一潭烟。(唐·释德诚《船子和尚拨棹歌·拨棹歌》)

(14)师游南州时与王太傅一房坐,时有一沙弥揭帘欲入,见师与太傅,便放帘抽身退步。(南唐·静筠二禅师《祖堂集》卷10)

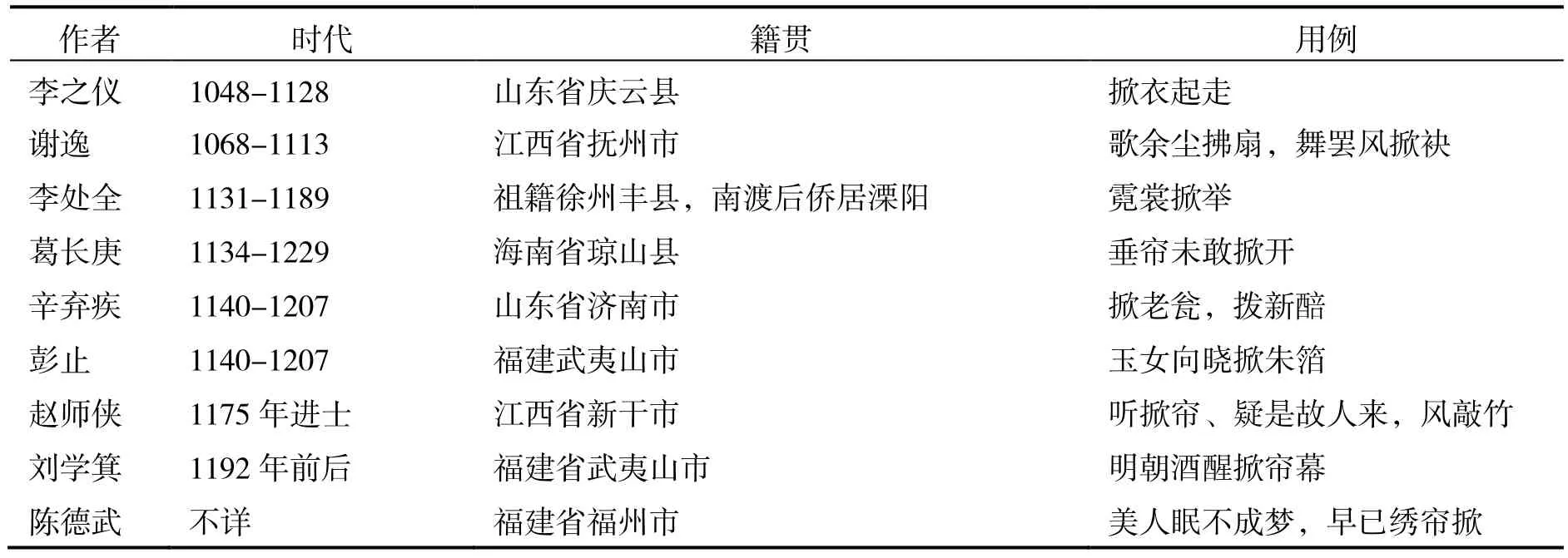

敦煌变文具有北方方言特色,《祖堂集》具有南方方言特色。“揭”在南北方言背景文献中均有用例,可见是个通语词。《全唐诗》中“揭”的使用情况也能反映这一点(表1)。根据相关语料可知,“揭”的搭配对象主要有“帘”“瓮”“笼”“篷”等。宋代,概念场新增成员“掀”“撩”,“揭”的义域有所扩大。例如:

(15)有倡姥李氏,得梁氏阴事甚详,乃掀衣登陴,抗声骂之,尽发其私。(北宋·沈括《梦溪笔谈·杂志二》)

(16)我兵执斧直入人丛,掀其马甲以断其足,一骑才倒,即压数骑,杀死甚众。(南宋·黎靖德编《朱子语类》卷132)

(17)符默诵天蓬咒数遍,遽掀幕而出。(南宋·洪迈《夷坚甲志》卷5“蒋通判女”)

(18)美人眠不成梦,早已绣帘掀。(宋·陈德武《水调歌头·咏惜花春起早》)

(19)称仙家、瑶台缥缈,霓裳掀举。(南宋·李处全《贺新郎·再和》)

(20)夜来小雨三更作。近水处、小桃开却。玉女向晓掀朱箔。似与花枝有约。(南宋·彭止《留春令》)

表1 《全唐诗》中部分表“掀揭”义词“揭”的使用情况

(21)掀老瓮,拨新醅。客来且尽两三杯。(南宋·辛弃疾《鹧鸪天·寄叶仲洽》)

(22)手撩衣袂,大踏步走至根前,欲推户。(金·董解元《西厢记诸宫调》卷1)

(23)几夜锁窗揭。素蟾光似雪。(南宋·程垓《霜天晓角》)

(24)素脸红眉,时揭盖头微见。(北宋·柳永《荔枝香》)

(25)郎睡不知鸾帐揭。香凄翠被灯明灭。(北宋·毛滂《调笑》)

(26)无些事,方裙短揭,时复自高歌。(南宋·彭止《满庭芳》)

(27)风动处,浮云揭。(南宋·吴潜《满江红》)

(28)著取斑衣绣衮,揭开玉字金瓯。(南宋·张榘《木兰花慢》)

(29)至夜半,尸忽长叹,自揭面帛,蹶然而坐,俄起立。(南宋·洪迈《夷坚甲志》卷2“张夫人”)

(30)方启帐伸首次,棺中之鬼亦揭棺伸首。(南宋·洪迈《夷坚甲志》卷16“化成寺”)

结合以上所举及相关语料,“掀”的搭配对象有衣物、帘幕、器皿等。“撩”在宋代的用例还较为罕见,搭配对象为“衣”,出现在北方系语料《西厢记诸宫调》中。“揭”的义域扩展到“窗”“盖头”“帐”“裙”“云”“金瓯”“面帛”“棺材”等。“揭”继续保持其通语词的属性,一方面使用范围较广,在笔记、禅宗文献、诗词等中均有使用,另一方面作者的籍贯南北都有。

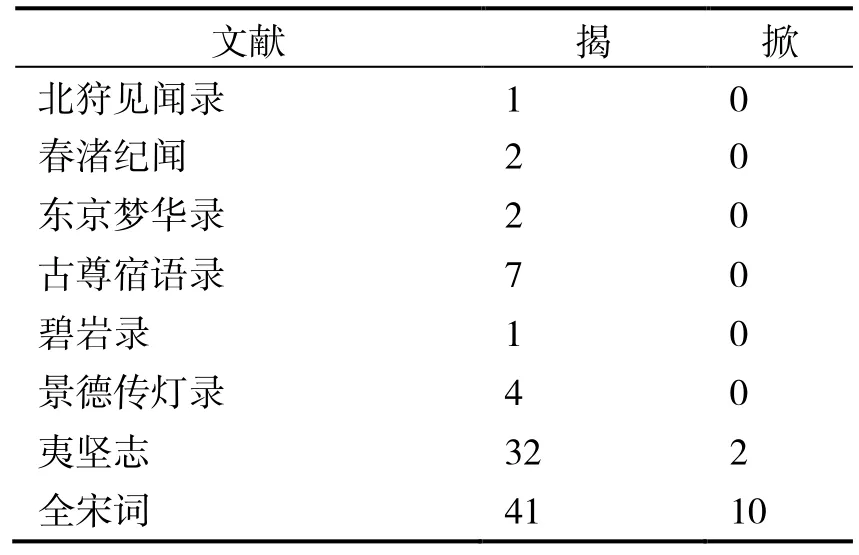

表2 《全宋词》中部分表“掀揭”义词“掀”的使用情况

宋代新产生的“掀揭”义词“掀”的使用地域如何?调查《全宋词》中使用“掀”的作者籍贯(表2),从中不难看出“掀”在南北籍贯作者的笔下均有使用,是个通语词。

“掀”“揭”在宋代文献中的使用情况如何?调查该期部分文献(表3),从中可以看出,该期“揭”为概念场主导词。

表3 “掀”“揭”在部分宋代文献中的使用情况

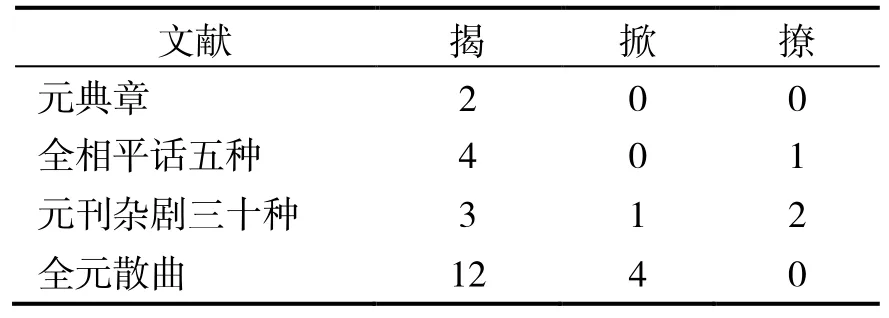

整理“揭”“掀”“撩”在元代部分文献中的使用情况(表4),从中可以看出:元代“揭”继续保持概念场主导词地位,义域进一步扩大。“撩”的搭配对象仍限于“衣服”。例如:

(31)弑君王性命,揭君王坟墓。(《元刊杂剧三十种·楚昭王疏者下船》第3 折)

(32)内有藤箱一个。揭开箱盖,采摸得别无钞两,止是衣服。(《元典章·刑部》卷11)

(33)捋袖揎拳挺盔顶,破步撩衣扯剑迎。(《元刊杂剧三十种·萧何月夜追韩信》第4 折)

(34)老者,不怕冷而撩衣便过。(《全相平话五种·武王伐纣平话》卷中)

例(31)(32)中,“揭”的对象是“坟墓”“箱盖”。

表4 “揭”“掀”“撩”在部分元代文献中的使用情况

明清时期,“掀揭”义词的使用情况呈现出以下新的特点:

第一,文献中见有“掀”“揭”同义连文构成双音词“掀揭”的用例。例如,明·吴承恩《西游记》第66 回:“甚亏金头揭谛请奏玉帝,钦差二十八宿,当夜下界,掀揭不起。”明·沐璘《临安荔枝》:“翠葆霞焜煌,锦幄风掀揭。”

第二,见有“掀”的重叠形式“掀掀”。例如,清·蒲松龄《聊斋俚曲集·禳妒咒》“花烛”:“呀!这一个瞧瞧,那一个掀掀,拿出一物,个个哄传,老婆孩子,擦背磨肩,你猜是在水,我猜是在山。”

第三,“掀”“揭”的义域扩展到抽象事物领域。例如,清·蒲松龄《聊斋俚曲集·禳妒咒》“闺戏”:“公子说娘子既不恼我了,咱一章掀过去,从新处好,我合你下棋罢。”清·文康《儿女英雄传》第15 回:“况这事云过天空,今日既承下顾,掀过这篇子去,现成儿的酒席,咱们喝酒。”又第25 回:“你我大家离了这个所在,揭过这篇儿去,方才的话再也休提。”清·韩邦庆《海上花列传》第30 回:“瑞生只是拍手狂笑,朴斋也跟着笑一阵,才把这无端口舌揭过一边。”

第四,“撩”的义域得以扩大,搭配对象不限于“衣服”,而是扩展到“帐子”“锦幔”“布帘”“夹被”等。例如,明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第64 回:“西门庆即令左右把两边帐子撩起。”又第79回:“两个在里间厢成的暖炕上,撩开锦幔,二人解衣就寝。”清·文康《儿女英雄传》第4 回:“那女子听了,便一手提着石头,款动一双小脚儿,上了台阶儿,那只手撩起了布帘,跨进门去。”清·韩邦庆《海上花列传》第35 回:“玉甫不甚怕热,仅将夹被撩开一角。”

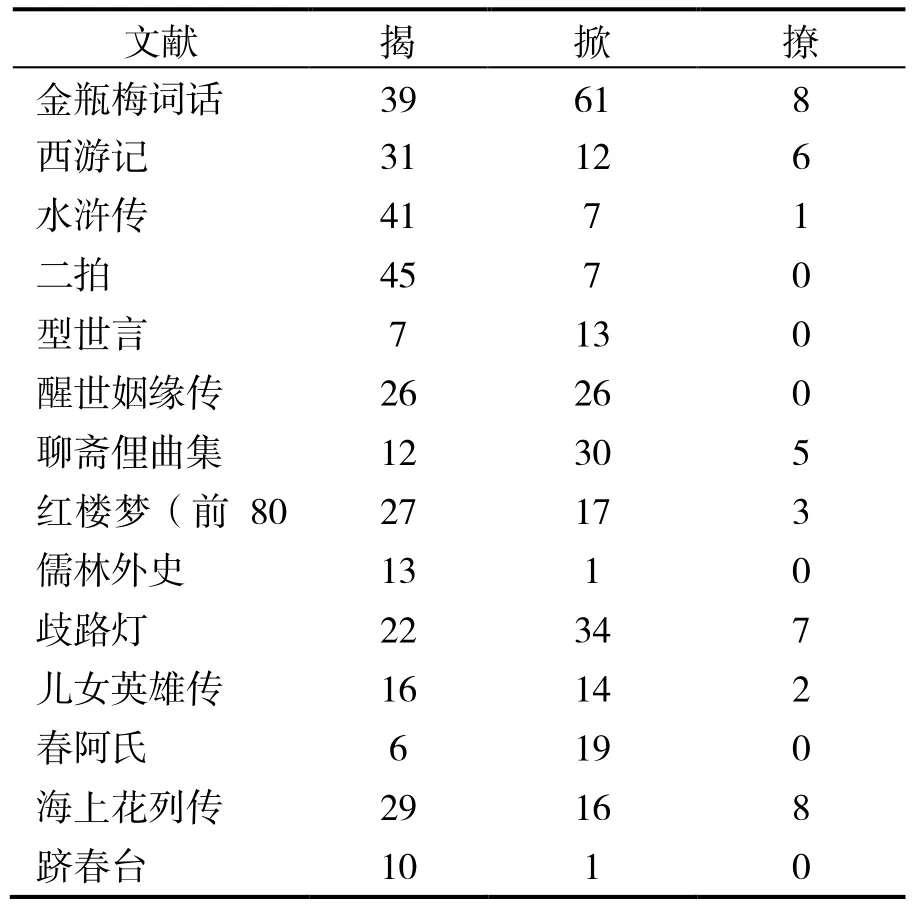

“掀揭”义词在明清时期的使用情况如何?调查该期部分口语性文献(表5)及相关语料,我们可以得出以下几点结论:

表5 “揭”“掀”“撩”在部分明清文献中的使用情况

第一,“揭”“掀”在南北系语料中均有分布,是通语词。“撩”在明代江淮方言作品《西游记》《水浒传》、清代吴语作品《海上花列传》等中有用例。与前代相比,“撩”的使用范围在扩大。

第二,在江淮方言作品《西游记》《水浒传》《儒林外史》、南方官话(兼具吴语色彩)作品“二拍”、吴方言背景作品《海上花列传》等中,“揭”占主导地位。同为山东方言作品,“掀揭”义词在《醒世姻缘传》中的使用情况与《金瓶梅词话》《聊斋俚曲集》有所不同。前者无“撩”,后者有“撩”。前者“揭”“掀”旗鼓相当,后者“掀”占主导地位。同为北京话作品,“掀揭”义词在《红楼梦》《儿女英雄传》中的使用情况与《春阿氏》有所不同。前者“揭”更(略)胜一筹,后者“掀”占据优势。在河南方言作品《歧路灯》中,“掀”占优势。在四川方言作品《跻春台》中,“揭”占优势。

第三,在《金瓶梅词话》《聊斋俚曲集》《红楼梦》(前80 回)、《歧路灯》《儿女英雄传》《春阿氏》等北方系语料中,“掀”更多与“帘子”搭配,“揭”更多与“盒/盖”搭配。这一倾向在《西游记》《水浒传》、“二拍”、《型世言》《海上花列传》等中没有体现。

三、“掀揭”义词的共时分布

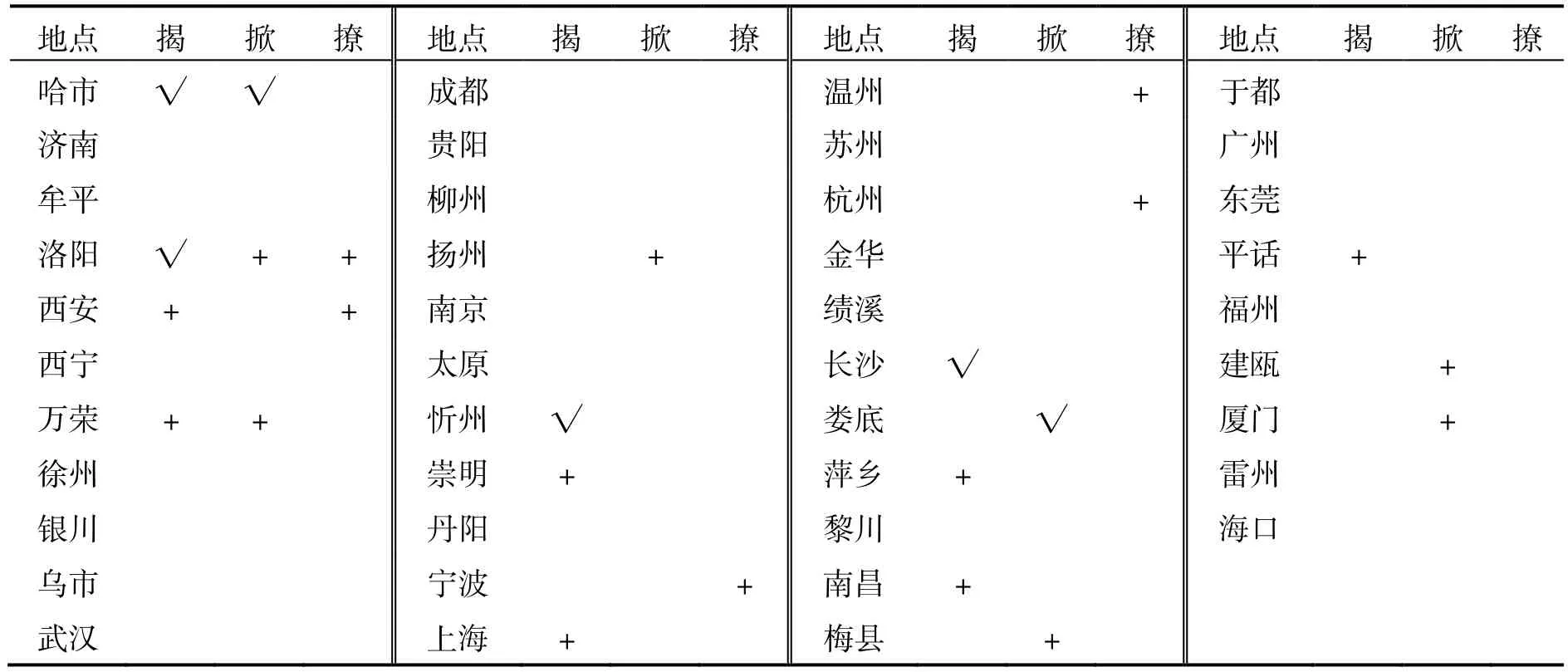

“揭”“掀”“撩”在现代汉语方言中的分布情况如何?为此我们调查了《汉语方言词汇》(第2 版)、《现代汉语方言大词典》。据《汉语方言词汇》(第2 版)“揭揭锅盖”条,20 个方言点中,用“揭”的有北京、济南、西安、太原、武汉、成都、长沙、南昌等8 个点,用“掀”的有厦门、建瓯2 个点,“揭”“掀”并用的有合肥、双峰2 个点[4]398。从此调查来看,“掀”在北方方言中罕用。然而,事实是否果真如此?从“揭”“掀”“撩”在《现代汉语方言大词典》中的使用情况(表6)可知,“掀”在万荣、洛阳等北方方言点是有分布的。在笔者的家乡(开封)方言中,基本用“掀”而不用“揭”。表“掀揭”义,汉语方言中还有“”一词。在《汉语方言词汇》(第2 版)所列的20 个方言点中,用“”的有扬州、苏州、温州3个点[4]398。据《现代汉语方言大词典》“”条,用“”的有上海、温州[5]5065。《汉语方言大词典》“”条:“〈动〉揭;掀;翻开。江淮官话、西南官话、吴语”[6]5371。

在现代汉语方言中,表示“掀揭”义仍有用“开”的情况③。如《现代汉语方言大词典》“开锅”条:“绩溪,掀开锅盖,比喻一锅饭中的第一碗。”[5]4580又据《汉语方言大词典》“开锅子”条:“〈动〉掀开锅盖。吴语。江苏溧阳。也作‘开锅则’:吴语。江苏宜兴。”[6]535除此之外,应该看到《现代汉语方言大词典》收词并不完备,有些方言点没有收录“掀揭”义词,这让人遗憾。

将“掀揭”义词的历时演变与共时分布相结合,我们可以得出以下三点结论:第一,表示“掀揭”义,有的方言用上位词“开”,有的方言用下位词“掀”“揭”等。这与汤传扬所考察的方言“夹菜”概念表达差异相一致[7]。第二,词汇的历时演变与共时分布并不总能相互印证,因为“历史文献和地域方言所代表的语言系统既相联系又有区别”[8]。方言有其自身的词汇系统。“”的使用即是其例。第三,一般认为闽语的存古性强,词汇的历史层次最古。但就时代先后来论,闽语方言点所用的“掀”不及吴语、徽语部分方言点中的“开”古,甚至比一些北方方言点所用的“揭”还要新。这再次印证了汤传扬所提出的时空对应关系具有复杂性这一论断[9]。

表6 “揭”“掀”“撩”在李荣主编《现代汉语方言大词典》所列42 个方言点中的使用情况

四、“掀揭”义词的语义演变

“掀揭”义词的语义演变有无规律可循,这一问题值得探讨。经调查,我们发现“揭”“掀”有一些共同的语义演变路径。

(一)从“举”义到“掀揭”义

“揭”与“掀”的本义都与“举”有关。《说文·手部》:“揭,高举也。”《诗·小雅·大东》:“维北有斗,西柄之揭。”《说文·手部》:“掀,举出也。从手,欣声。《春秋传》曰:‘掀公出于淖。’”张世盛认为“掀”的“(向上)揭开”义由本义“(用手托出)举起”中蕴含的“将某物从低处升至高处”和“用手托出”义引申而来[3]17。我们认同这一观点。张世盛认为“揭”的“揭开”义由“向上翻”义引申而来[3]35。对此,我们不从。我们认为“揭”的“掀揭”义是从“高举”义引申而来。“揭”的“向上翻”义表示的是一种状态,详后文。英语中的“lift”兼表“举”“掀”义可为这一语义演变模式提供佐证。

(二)从动作到状态

“揭”“掀”有相似的状态义。“揭”有“向上翻”义,如《战国策·韩策二》:“唇揭者其齿寒。”《素问·五藏生成篇》:“多食酸,则肉胝䐢而唇揭。”王冰注:“唇皮揭举也。”“掀”有“向上翘”义,如北宋·沈括《梦溪笔谈·书画》:“李君盖不知以大观小之法,其间折高、折远,自有妙理,岂在掀屋角也。”元·佚名《金水桥陈琳抱粧盒》第一折:“恰才个弓开的不掀,觑酴醿架边;弦放的不偏,正芍药阑近前;弹去的不远,在牡丹丛里面。”“揭”“掀”的以上意义表示的是一种状态,是由动作引申而来。

(三)从“举”义到“翻动”义

“揭”和“掀”均有“翻动”义。前者如唐·韩愈《次同冠峡》:“泄乳交岩脉,悬流揭浪标。”金《刘知远诸宫调·知远别三娘太原投事》:“风势揭天,急雨如注。”后者如唐·白居易《风雨晚泊》:“青苔扑地连春雨,白浪掀天尽日风。”南宋·陆游《幽事绝句》:“昨日风掀屋,今朝雨坏墙。”张世盛认为“掀”的“(风刮开)翻倒”义蕴含“把某人降至低处”,是由本义中蕴含的“将某物从低处升至高处”义正反引申而来[3]17。对此,我们不从。事实上,“举”义与“翻动”义都有从低到高的过程,两者的区别在于力度和运动轨迹。

(四)从“掀揭”义到“揭露”义

“揭”和“掀”均有“揭露”义。前者如《尉缭子·伍制令》:“伍有干令犯禁者,揭之免于罪,知而弗揭,全伍有诛。”表该义的“揭”构成的复音词有“揭底”“揭发”“揭露”“揭短”“揭挑/条/调”等。后者如峻青《黎明的河边·水落石出》:“可是你若掀他出来,政府也决饶不了他,俺还能受他的什么气?”另外,据《现代汉语方言大词典》“掀”条:徐州义项③揭露;宣扬(底细、缺点):两人吵架把老底儿都~出来了[5]3564。“揭”“掀”从“掀揭”义到“揭露”义的引申符合从具体到抽象的演变规律。

(浙江大学汪维辉教授对本文的修改提供了中肯的意见,谨致谢忱。)

注释:

①之所以以“发/开帘(子)”为考察标准,是因为与“帘”搭配时,“发”“开”的“掀揭”义是最典型的。调查文献,在近代汉语中还有“开盒”的用例,但将这里的“开”理解为“把关闭的东西打开”亦可。

② 这里讨论的是“开”概念场的下位子场,上位词“开”不计入。

③承杜翔老师见告,在浙江金华至今仍多说“开”。