多层螺旋CT对非小细胞肺癌与小细胞肺癌的诊断分析

王晓男 , 郭华峰, 杨 璐

(1. 陕西省中医医院 影像中心, 陕西 西安, 710003;2. 陕西省西安市第四医院 超声诊断科, 陕西 西安, 710004)

肺癌又称原发性支气管肺癌,是常见的肺部恶性肿瘤,疾病发展到一定程度可出现咳嗽、胸痛、呼吸困难或咯血等症状。肺癌发病诱因尚未明确,研究[1]显示,与吸烟、职业接触、空气污染、电离辐射、遗传等因素密切相关。临床研究[2-3]发现,非小细胞肺癌Ⅰ期5年存活率为60%~80%, Ⅳ期为2%。因此,早期开展肺癌诊断为临床早期治疗具有重要意义。多层螺旋CT检查被广泛应用于临床疾病诊断中,与传统CT扫描相比,减少了部分容积效应,缩短了扫描时间,对肺部小结节更为敏感。报道[4-5]指出,螺旋CT可在一定程度上鉴别不同类型的肺癌。本研究探讨多层螺旋CT检查在非小细胞肺癌和小细胞肺癌诊断中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年4月—2020年4月就诊的86例疑似肺癌患者为研究对象。所有患者入院均行多层螺旋CT检查,排除恶性肿瘤、CT扫描禁忌证、胸部手术史者。其中男56例,女性30例; 年龄39~60岁,平均(53.56±4.21)岁; 主诉吸烟63例,吸烟持续时间3~20年,平均 (15.23±4.31)年; 肺癌家族史9例。病理学检查确诊肺癌79例,其中非小细胞癌49例,小细胞癌30例; 中央型肺癌41例,周围型肺癌38例。非小细胞癌Ⅰ期29例, Ⅱ期10例, Ⅲ期9例, Ⅳ期1例。

1.2 方法

所有患者入院均行多层螺旋CT检查。扫描参数: 层厚5~10 mm, 层距7~10 mm, 电压大于120 kV, 管电流120~170 mA, 扫描时间5 s。去除患者扫描部位金属异物,协助其取仰卧位,头部先进入检查仪器,嘱患者深吸气后屏气曝光,自肺尖向下扫至膈下。平扫后增强扫描,扫描前6 h禁食。扫描前20 min行碘过敏试验,显著过敏者停止增强扫描,必要时给予抗敏治疗。无碘过敏者,利用高压注射器将载有80 mL的碘海醇或碘佛醇造影剂以4 mL/s的速度从肘静脉注入患者体内,注射完成20 s后开始扫描。扫描完成后,嘱患者多饮水以加快造影剂代谢,并利用三维表面重建、仿真模拟内窥镜等技术处理图像。

1.3 观察指标

观察非小细胞肺癌和小细胞肺癌的主要CT征象,如病灶大小、有无类圆形、支气管闭塞、肺不张/阻塞性肺炎、纵隔淋巴结融合、纵隔血管侵犯、胸腔积液等,并以病理学检查为“金标准”,分析多层螺旋CT对肺癌的诊断效能。

1.4 统计学方法

2 结 果

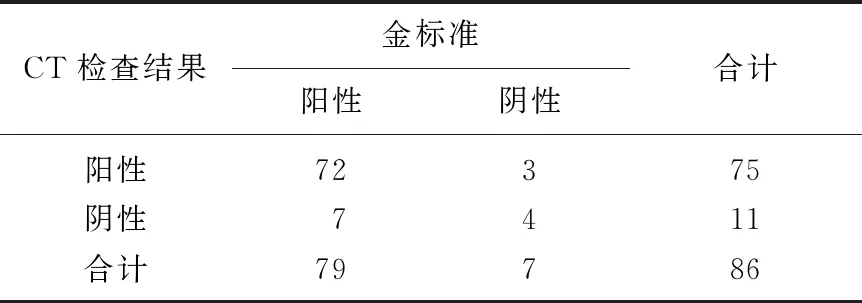

2.1 多层螺旋CT诊断效果

金标准确诊肺癌79例,肺结核3例,肺纤维瘤4例。多层螺旋CT检查结果显示,肺癌75例,确诊72例;显示肺结核或肺纤维瘤11例,确诊4例。多层螺旋CT检查敏感度为91.14%, 特异度为57.14%, 准确度为88.37%。见表1。

表1 多层螺旋CT肺癌诊断情况显示

2.2 非小细胞肺癌和小细胞肺癌CT检查结果分析

49例非小细胞肺癌中,中央型肺癌17例,周围性肺癌32例,病灶大小(3.64±0.21) cm3, 类圆形16例,支气管闭塞23例,肺不张/阻塞性肺炎26例,纵隔淋巴结融合4例,纵隔血管侵犯3例,胸腔积液1例,空洞2例,其中分型、类圆形、支气管闭塞、肺不张/阻塞性肺炎、纵隔淋巴结融合及纵隔血管侵犯例数与小细胞肺癌相比,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 非小细胞肺癌和小细胞肺癌CT检查结果分析

3 讨 论

肺癌是中国常见恶性肿瘤之一,其发病机制尚未明确。研究[6]显示,长期大量吸烟是诱发肺癌发生的高危因素,且男性发病率高于女性。肺癌起病隐匿,早期临床症状不明显,多数患者就诊时处于中晚期,癌细胞已转移扩散,疗效差,患者生存率低。研究[7-8]指出,尽早开展肺癌治疗,可改善患者预后,提高存活率。另有报道[8]显示, Ⅰ期非小细胞肺癌患者早期开展肺叶切除术治疗的5年生存期是Ⅲ期和Ⅳ期的2~3倍。传统诊断方法有X射线检查、实验室检查、病理学检查、内镜检查等,但操作繁琐、有创,易出现伪影,不利于诊断。随着CT技术的发展,多层螺旋CT在临床诊断中发挥着重要作用。

多层螺旋CT检查和传统CT检查相比,设计上增加了z轴方向上X射线的厚度和检测器排列数目,可将检测得到的信息进行多种组合,采集速度提升,采集时间缩短至0.3~0.5 s, 分辨力显著提高。本研究分析了多层螺旋CT检查的诊断效果,结果显示灵敏度达91.14%, 与周环等[9]研究一致。多层螺旋CT检查可在患者屏气时间内完成扫描,有效预防了患者呼吸运动产生的伪影,且图像分辨率高,可清晰显示病灶内部结构,多模式重建评价病变组织与邻近肺组织的关系,增强扫描可帮助临床人员作准确的内部密度评价,降低漏诊和误诊几率。本研究结果显示,非小细胞肺癌和小细胞肺癌CT征象中央型、类圆形、支气管闭塞、肺不张/阻塞性肺炎、纵隔淋巴结融合及纵隔血管侵犯有显著差异,与张红娟等[10]研究一致。非小细胞肺癌包括大细胞癌、鳞状细胞癌和腺癌,占肺癌发生率80.0%左右,发病机制与细胞微环境持续损伤、缺氧、酸性状态有密切关系,也有研究[11]认为,与抑癌基因活性下降、外源毒性因素有紧密相关。非小细胞肺癌在支气管管腔内呈息肉状或菜花样等突起,易引起支气管阻塞, CT检查易出现肺不张征象。小细胞肺癌密度不均匀、形态不规则,主要表现为肺门邻近软组织肿块, 70.0%为中央型,主要沿支气管黏膜下层生长,早期不易引起肺不张或阻塞性肺炎。相关研究[12]认为,小细胞肺癌病灶易包绕侵蚀血管,从而导致肺动脉和肺静脉血管狭窄、变细。同时非小细胞肺癌易累及纵隔淋巴结、心脏等主要大血管,胸腔积液发生率高于非小细胞肺癌。有学者[13]对非小细胞肺癌和小细胞肺癌强化方式进行探究,发现两者无显著差异。究其原因,小细胞肺癌强化均匀呈“地图样”,而非小细胞癌中的鳞癌易破坏血管,中心易坏死或空洞,呈“湖泊样”,但由于早期病灶体积较小,坏死不明显, CT增强扫描强化表现多为均匀[14]。

综上所述,多层螺旋CT对肺癌敏感性较好,且对非小细胞肺癌和小细胞肺癌诊断具有较高应用价值。但本研究还存在不足之处,未从病理分期方面比较两种CT征象,因此临床诊断还需综合评估,认识并掌握不同时期典型CT征象,运用多种检查手段,尽早明确肺癌类型与疾病发展阶段,为临床治疗提供依据。