流域水电开发与自然保护地的关系研究及建议

崔 磊,顾洪宾,熊 鹰,李 敏

(水电水利规划设计总院,北京 100120)

0 前 言

新中国成立70年来,尤其是近20年我国水电建设快速发展,在勘测、设计、施工、管理等方面都走到了世界前列。1949年底,我国水电装机容量仅36万kW,截至2019年底已近3.6亿kW,70年间,装机容量增长了1 000倍。水电开发建设不仅给国内带来了绿色可持续电力,还通过积累的强大技术实力,成为国家“一带一路”战略走向国际的名片。目前,我国企业参与的已建在建海外水电站约320座、总装机容量超过8 000万kW,占海外水电站工程总量的七成以上。

自20世纪70年代起,我国水电生态环境保护工作拉开序幕[1]。20世纪90年代国家陆续颁布了自然保护条例和风景名胜区条例。这对流域水电开发提出了避让和保护的要求,尤其是党的十八大提出了“生态文明建设”理念,十九大确立了“美丽中国”目标,期间“长江大保护”和“黄河流域生态保护和高质量发展”战略的确立对开发和保护生态环境的协调共生提出了更高的要求。水电建设根据国家要求,主动加大生态保护投入,在以长江流域为首的流域水电建设过程中落实各类保护措施[2],通过栖息地修复、过鱼通道修复、水土保持修复等手段改善了水电站所在区域的生态环境。

近些年来,国家陆续启动了国土空间规划和自然保护地体系建设工作。在这一背景下,我们有必要梳理研究我国后续水电资源开发可能涉及到的自然保护地的相关情况,分析研究相关问题,将涉及保护地的流域水电项目梳理分类,提出相关协调建议,以为后续国家“十四五”期间国土空间规划、自然保护地专项规划、水电专项规划的编制提供技术参考。

1 我国流域水电开发现况

我国地域辽阔,河流众多,蕴藏着丰富的水力资源。长江、黄河、珠江、澜沧江、怒江等大江大河径流充沛,落差巨大,是我国重要的水力资源和能源基地。根据2019年6月发布的《中国可再生能源发展报告2018》[3],我国100 kW以上的水电站技术可开发装机容量6.87亿kW,年发电量可达3.02万亿kW·h。

据全国电力工业统计快报[4],截至2019年底,我国水电总装机容量达到35 640万kW,水电装机容量占全国发电总装机容量的17.7%。其中,已建常规水电装机技术开发比例为47.5%。我国常规水电在建装机容量约5 400万kW,常规水电已、在建装机总量占技术开发比例约为55.3%。与欧美发达国家相比,我国水电开发还有一定发展潜力。尤其是西藏自治区,至2019年底已、在建水电站装机仅占该区技术可开发量的3.2%,未来水电发展潜力巨大。现阶段,我国金沙江、澜沧江、雅砻江、大渡河等主要水电基地已纳入规划待开发的水电站约200座,装机容量超过2亿kW。

2 我国自然保护地概况

自然保护地是指各类以自然特征为主的保护区的统称[5],是全球大多数国家和国际生物多样性保护战略的核心部分,受到各国政府和生物多样性公约等国际机构的重视[6]。我国自1956年建立第一个自然保护区广东鼎湖山自然保护区起,经过60多年的努力,已建立以自然保护区为主,辅以风景名胜区、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、水利风景区等各级各类自然保护地达1.18万处。其数量大、类型丰富、功能多样,在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护国家生态安全等方面发挥了重要作用。但由于我国原来没有统一的自然保护地分类体系,且由多个行政主管部门分别管理,各类别的自然保护地存在空间布局重叠,边界不明确,保护与发展矛盾突出等诸多问题。

2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》中要求,科学划定自然保护地类型,按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律,依据管理目标与效能并借鉴国际经验,将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为国家公园、自然保护区及自然公园三大类型,规划到2020年构建统一的自然保护地分类分级管理体制,到2025年初步建成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系,到2035年全面建成中国特色自然保护地体系。

现阶段,我国国家公园的划定工作刚开始试点,以国家公园为主体的自然保护地体系尚待建立。目前,我国仍以自然保护区为自然保护地的主要类型。本文将对水电涉及的自然保护地分为自然保护区和其他自然保护地(风景名胜区、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、水利风景区等)2类进行分析研究。

3 流域水电资源与自然保护地关系分析

3.1 流域水电资源涉及自然保护地数量分析

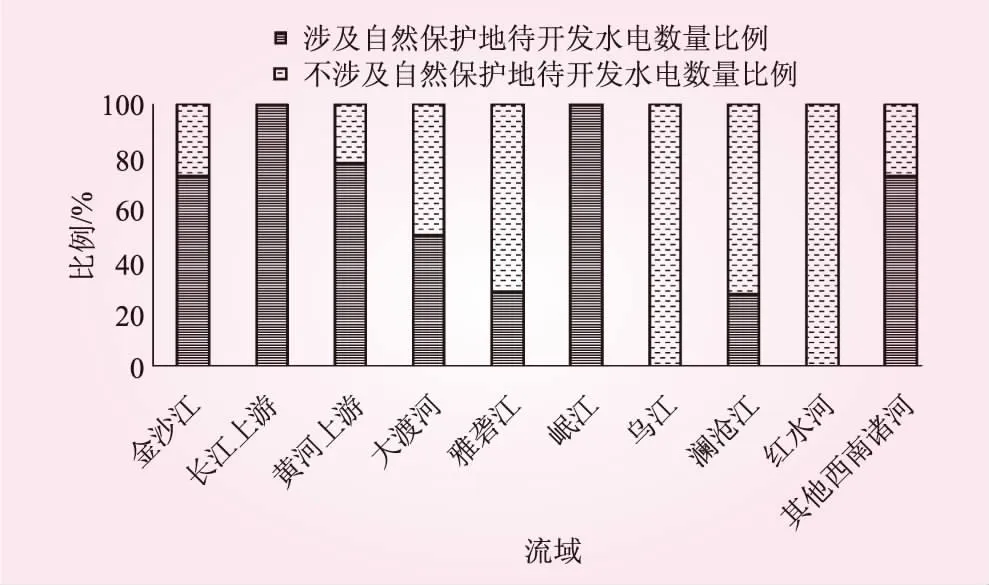

本文统计了我国金沙江、长江上游、黄河上游、大渡河、雅砻江、岷江、乌江、澜沧江、红水河和其他西南诸河等10处流域水电基地待开发的水电资源项目,对项目涉及的自然保护地分为自然保护区和其他自然保护地两类进行了初步统计、分析和研究。据现有资料分析,10处流域水电基地110个待开发水电项目共涉及38处不同的自然保护地,其中涉及14处自然保护区和24处其他自然保护地。从各流域分析,除乌江、红水河外,其他8处流域水电基地均涉及自然保护地。其中,金沙江、长江上游、黄河上游、大渡河和其他西南诸河5处流域水电基地涉及了自然保护区。具体见图1。

图1 流域水电资源涉及自然保护地统计

3.2 涉及自然保护地的水电资源数量和装机比例分析

据现有资料分析,除乌江和红水河外,其余10处流域水电基地待开发项目均不同程度地涉及自然保护地,金沙江、长江上游、黄河上游、大渡河、岷江和其他西南诸河涉及自然保护地的水电资源数量和装机容量比例均超过50%。其中,金沙江、黄河上游和其他西南诸河涉及自然保护地的水电资源数量和装机容量比例超过70%;长江上游、岷江的水电资源数量和装机容量全部涉及自然保护地(见图2、3)。

图2 各流域涉及自然保护地的待开发水电资源数量占比

图3 各流域涉及自然保护地的水电装机容量占比

4 问题分析

4.1 不同流域水电资源涉及自然保护地情况不同

资料分析显示,10处流域的待开发水电资源涉及自然保护地的数量和装机占比区别较大。乌江和红水河流域均不涉及自然保护地,雅砻江和澜沧江涉及自然保护地的水电数量不超过30%、装机容量不超过50%,金沙江、黄河上游、大渡河和其他西南诸河涉及自然保护地水电数量和装机容量超过50%,长江上游和岷江待开发的水电全部涉及自然保护地。今后水电规划及开发过程中需根据不同流域水电资源涉及自然保护地的情况区分对待。

4.2 涉及自然保护地的待开发水电资源比例偏高

超六成水电资源点涉及自然保护地。10处流域110个待开发水电资源项目中,有67个项目涉及自然保护地,占比60.9%。其中涉及自然保护区的电站42个,占比38.2%;涉及其他自然保护地的电站54个,占比49.1%;29个电站既涉及自然保护区,又涉及其他自然保护地,占比26.4%(见图4)。

超八成可开发装机容量涉及自然保护地。10处流域中110个待开发项目总装机容量14 099.1万kW,其中涉及自然保护地的可开发装机容量11 310.6万kW,占比80.2%。具体见图4。

图4 10处流域待开发水电资源涉及自然保护地数量和装机容量比例示意

总体来看,自然保护地与流域待开发水电空间高度重叠,未来水电资源项目开发必须协调好与自然保护地的关系。

5 思考及建议

5.1 坚持生态文明建设的价值理念

水电规划与开发必须坚持生态文明建设的价值理念和生态文明观,按照最严格要求保护江河的流域生态环境。流域水电规划和水电项目开发过程中应充分考虑开发占地区域与自然保护地所在区域的关系,在做好生态环境保护的前提下考虑适当开发,确保水电开发所在流域的生态健康和生态和谐,构建水电建设和保护区域的命运共同体。

水电规划过程中,应主动避让自然保护地及周边存在生态保护价值的区域,开发必须服从于生态环境保护大局。如果水电梯级开发确实不能完全避让自然保护地,应对所涉及的自然保护地做出详细、充分的影响评估,确保水电开发不会对自然保护地的生态系统完整性和结构功能产生较大影响,坚决避开自然保护地的禁止开发区域;同时按照国家有关规定履行相关建设程序实施。在设计、建设过程中尽量缩小用地规模,减少用地面积,尽可能不改变原土地性质,使用完毕后恢复土地原状。

5.2 水电规划应遵从上位规划

近年来,我国水电专项规划与自然保护地等环保专项规划在空间布局上多有重叠。这使得近20年来的水电规划难以全面顺利实施;同时,水电开发一定程度上也影响了自然保护地的规划。这种专项规划之间的矛盾是因为这两类规划内涵、规划法理基础、规划理念、规划体系、技术内容、规划期限以及规划编制、审批、实施主体都存在差异所导致。2019年5月,国家印发了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,首次明确了涉及所有规划的“三级四类”的规划体系。国土空间规划在新规划体系中具有基础性作用和在空间开发保护领域的刚性管控和指导约束作用,对其他规划提出的基础设施、城镇建设、资源能源、生态环保等开发保护活动提供指导和约束。水电规划和自然保护地规划同时作为国土空间规划体系中的专项规划,都要遵从国土空间规划、流域和地方发展综合规划等上位规划;但同时,水电专项规划要主动积极对接对开发建设起直接制约作用的自然保护地专项规划,主动做好水电与生态保护两类规划的对接协调。

因此,水电专项规划必须遵循正确的规划编制原则:一是要坚持全面协调可持续的科学发展观;二是要坚持从实际出发,遵循自然规律、经济规律和社会发展规律;三是要坚持广泛听取社会各界的意见;四是要坚持统筹兼顾,在认真做好基础调查、信息搜集、重大课题研究以及纳入规划重大项目的论证等前期工作基础上,主动加强与国家和地方开展的自然保护区调整工作、自然保护地规划工作之间的衔接和协调。在水电专项规划工作中,只有正确把握生态环境保护和开发建设、自我发展和协同发展的关系,坚持新发展和共抓大保护的理念,方能协调好水电规划和自然地保护地等环保专项规划的关系。

5.3 做好水电开发顶层设计

新时期的水电开发必须做好顶层设计。从水电规划起始,到主体工程设计、建设、运行的各个阶段,都必须充分考虑生态环境需求,将生态优先的理念贯彻到水电规划、预可行性研究、可行性研究、招标设计、施工图设计、施工管理、电站运行的全生命周期中。电站开发建设过程中,主动做好生态保护和生态建设,促进流域生态尤其是自然保护地的高质量发展,建立开发和保护的命运共同体。

为保障顶层设计理念的有效贯彻,建议考虑实施两方面配套措施:一是制定生态适宜电站评价制度。通过生态适宜电站评价标准,评价电站是否在设计、建设和运行过程中,在技术可行、安全可靠的基础上,在社会和谐、环境友好、管理高效、经济合理等方面做到持续改善,以实现开发与区域社会、经济、环境相协调,有效推进水电工程经济社会、环境、管理方面的可持续性。这将从制度上根本保障水电开发优先考虑生态保护需求、主动做到与自然保护地的协调统筹。二是建立水电生态保护基金制度。在水电建设施工和运行发电过程中,均提出一定比例费用用于水电开发涉及的流域,尤其是对自然保护地的生态保护、生态建设、生态修复,力争做到水电开发过程中,边进行工程建设边改善生态环境,电站建设运行后仍可持续改善所在区域的生态环境。

5.4 加强关键问题研究

流域水电开发对所在区域尤其是涉及的自然保护地带来了水环境、水生态、陆生生态等一系列复杂、系统、综合影响。因此,要做好生态保护工作,需在水电规划编制和水电项目开发过程中,对水电开发带来的生态影响进行深入研究和科学论证。从流域、项目两个层面开展模拟生态水文过程调度、生态流量保障、水温恢复、过鱼通道修复、河流与水库生境修复、栖息地建设等生态环境关键技术研究,通过生态保护措施的有效落实,及时促进电站所在区域、特别是自然保护地的生态环境保护工作;不但要做到在保护生态环境的前提下积极稳妥发展水电,更要做到水电建设运行过程中同步完成生态建设与生态修复,以达到生态保护与水电开发两方面共赢的目的。