教育实习评价指标体系构建研究

——基于文山学院教育实习现状

周建松,胡展育,陈 静,胡国贤

(1. 文山学院 冶金与材料学院,云南 文山 663099;2. 文山学院 三七医药学院,云南 文山 663099)

1993 年,《中华人民共和国教师法》颁布后,从法律上确认了教师作为专业技术人员的定位。进入21 世纪以来,教师专业化越来越成为教育领域中的热点话题,教师职业资格取得途径的改变和难度的提升也验证了国家对教师专业化的重视。作为一名合格的专业教师,除要具备专业的知识和技能外,更重要的是,要具有专业的实践能力,即将知识和技能付诸实践的能力[1]。教育实习是培养师范生独立教学能力和专业实践能力的重要环节,对师范生由学生角色向教师角色转变提供了实践场所、专业指导人员和适应时间。

教育实习评价既是为了对师范生实习效果和质量的评价,但同时也是衡量高校师范专业人才培养质量的重要指标。教学实习评价目的不仅在于对学生实习质量和效果的评价,更在于帮助实习生寻找实习中的不足,提高实习质量和效果,同时也为专业课程教学大纲的制定与修改提供重要依据,是促进高校师范教育教学改革的重要参考。教育实习评价指标体系的构建能够帮助实习生更好认识教育实习工作的内容及重点,并根据评价指标查找自身的不足;评价指标体系构建的另一重要意义在于能够为高校师范生教育提供参考,对教学计划、教学内容及教学方法及时进行调整。

1 研究对象与背景

1.1 对象

本研究对象为云南文山学院环境与资源学院地理科学及生物科学两个专业,所有教学实习数据、资料均来源于对文山学院地理科学专业和生物科学专业实习生及实习指导教师的问卷调查和访谈。

1.2 背景

2016 年3 月,《教育部关于加强师范生教育实践的意见》(教师〔2016〕2 号)出台,强调了师范生教育实践的重要性,并就师范生教育实践提出了九个方面的明确要求。其中第六个方面提出要完善多方参与的教育实践考核评价体系,全面客观评价师范生教育实践。从文山学院来看,师范生教育实践的管理有诸多的工作要做,而教育实习评价指标体系的完善与实践是一个不可忽视的抓手。

文山学院现阶段实习采用集中实习和分散实习两种方式同时进行,由于师资力量不足,派出的指导教师远不能满足学生实习指导需要,实习生则分散在各乡镇及城市中,实习学校教学质量和教学要求差异较大。教育实习评价则完全采用定性评价的方式,在实习过程中高校对实习生的监督与管理不够,缺乏与实习学校之间的联系、沟通。

2 文山学院教育实习评价中存在的问题

2.1 评价缺少客观依据

现阶段,实习学校对实习生教育实习评价主要由三部分构成,即实习学校评价、专业指导教师评价及实习班主任指导教师评价。在对实习生的实习表现评价中,实习学校、专业指导教师及实习班主任指导教师的评价都采用定性评价的方法,即缺少量化评价指标,又缺乏定性评价的内容说明,使得三方评价缺乏客观依据,只能根据经验完成。在对实习生最终实习成绩评价时采用的是等级评价的方法,同样也缺乏相关的成绩评价指导或说明。

2.2 “人情化”评价

通过对2014 级和2015 级地理科学和生物科学两个专业实习生的“教育实习鉴定表”统计发现,全部同学所获得的实习成绩都是“优”,全部同学的实习表现在学校、专业指导教师及实习班主任指导教师栏填写的内容均为实习生的优异表现,无缺点、无不足、无改进意见的“三无”评价。但在对指导教师及学校访谈中却得出了另外的结论,部分指导教师对所指导的实习生对待教学的态度、对待实习的态度、向指导教师学习的态度、教育教学能力的提升、实习生对待所教学生的态度等方面均有不满,给予实习生“优”的评价仅仅是基于“人情”的考虑。

2.3 评价主体单一

实习生实习成绩评定应由学生自己、实习学校、高校三大主体组成,而现阶段则主要体现为两大主体,一是所在高校,二是实习学校。实习学校的评价是高校对实习生进行最终成绩评定的基础依据,但受到“人情化”评价的影响,实习学校的无差别化评价对于高校而言失去了基础依据,同时也意味着三大评价主体最终只剩下高校这一单一主体。

2.4 评价结果不够客观、公平

教学实习指导教师包括高校参与教学实习指导工作的教师和实习学校承担实习指导工作的各科教师。[2]受师资力量和日常繁重教学任务的制约,高校在指派专门的实习指导教师方面多未落实,同时也缺乏与实习生实习学校的沟通。通过对文山学院环境与资源学院2014 级、2015 级地理科学和生物科学两专业实习生的问卷调查和实习指导教师访谈,高校与实习学校或指导教师之间沟通比例低于10%。作为唯一有效的评价主体——高校指导教师而言,缺乏亲临指导,缺乏与实习学校及实习指导教师的沟通,对实习生的评价则是基于试讲指导及平时对学生的了解,评价结果既不客观也不公平。

3 评价体系构建

3.1 指标体系构建原则

3.1.1 科学性原则

教学实习评价体系构建的目的一方面是为了更加客观的、更加真实的评价学生在教学实习中的表现与效果,同时也是对实习生的间接指导,即评价指标体系是学生教学实习的参照,帮助学生自我提高。另一方面还需要能够准确反映学生在实习中存在的问题和不足,既能为高校师范生培养过程中的课程和教学改革提供参考和依据,同时也能为实习指导教师对实习生指导的方向和方法的修订提供参考。只有科学的评价体系才能真正做到对实习生的有效评价、帮助实习生自我提升、为高校课程和教学改革提供依据、为指导教师的指导提供依据四位一体。

3.1.2 系统性原则

如把师范生的实习看成是一个系统工作,那么,在这个系统中包含了教育实践能力子系统和教育实习态度子系统两个方面,其中,教育实践能力子系统又包含专业教学实习子系统和班主任实习子系统,教育实习评价体系应该是对系统的整体内容都有评价。教育实习态度是学生在实习中的关键,对学生今后能否形成正确的、良好的教育工作态度,以及在实习中收获的多少都至关重要。教育实践能力是师范生进行专业教学的能力、对学生的管理能力、与学生的沟通能力、处理突发事件的能力等方面的体现。这样的系统性评价指标体系不仅能够评价学生的实习效果和质量,也能对实习生起到间接的管理作用。

3.1.3 形成性评价原则

评价可以帮助被评价者了解自身教育实习情况,从而不断提高教育实习质量。[3]形成性评价原则是相较于过去传统的教育实习终结性评价而言,对实习学生的日常教学实习表现、教学实习情况、对教学方法的运用等进行全面考察、评价、反思而提出的促进学生发展性的评价。通过确认实习学生在实习时需要具备的教学能力、掌握相关专业知识、具备一定的职业道德修养及处理班级事物和突发性事件的综合能力,改进高校的教学方法,鼓励学生、帮助实习学生及时调整实习过程中出现的问题,从而使得实习学生由被动的接受实习评价转变成主动参加教学实习评价。

3.1.4 可操作性原则

指导实习生在很大程度上加重了教师的负担,应该获得相应的酬劳,但无论是实习学校还是高校都在回避这个问题,在一定程度上打击了指导教师的积极性。[4]通过对大量一线中小学教师的访谈,超过50%的教师明确表示不愿意带实习生,除了没有获得相关报酬外,更多的教师认为实习生不仅增加了指导教师的工作量,而且对所授课班级的教学质量产生影响。因此,对于教学实习的评价,既要保证评价的有效性,同时又要在不能进一步增加指导教师的工作量的基础上进行,否则会导致指导教师的应付式指导和更多教师拒绝带实习生。

3.1.5 公平性原则

英国要求师范生在实习期间承担正式教师工作量的三分之一左右[5]。显然,这在我国现阶段是不现实的,通过对文山学院地理专业14 级和15 级实习生的问卷调查表明,约10%的实习生基本承担了指导教师的全部教学工作,约12%的实习生工作量不到正式教师的五分之一,大多数时间是帮助指导教师完成除教学工作以外的工作,另外,由于专业及实习科目差别,对作业布置和批改次数不做定量要求,部分实习生教学班级作业布置也主要由指导教师指定。因此,在实习中,需要排除类似的实习生不能掌控的因素。

3.2 评价指标体系构建及权重

为了使构建的评价指标体系更好地服务于学生的实习评价,一级指标主要体现了系统性原则,包含了实习态度、教育实践能力中的专业教学实践能力及班主任实习三个方面。二级指标在遵循科学性、系统性、形成性、可操作性和公平性五原则基础上,先在高校内部咨询专家意见后初拟指标体系,然后提供给实习生(实习作为被评价对象,对于教育实习评价有自己的考虑和想法,应该参与到评价指标体系的构建中)及其指导教师评判并修订完成。第二步,把修订完成的指标体系发放给专家、指导教师及学生进行评分,并应用定量统计法算出指标赋值。[6]具体评价标准见表1、表2 和表3。

表 1 教育实习态度指标赋值

表 2 教育实践能力指标赋值

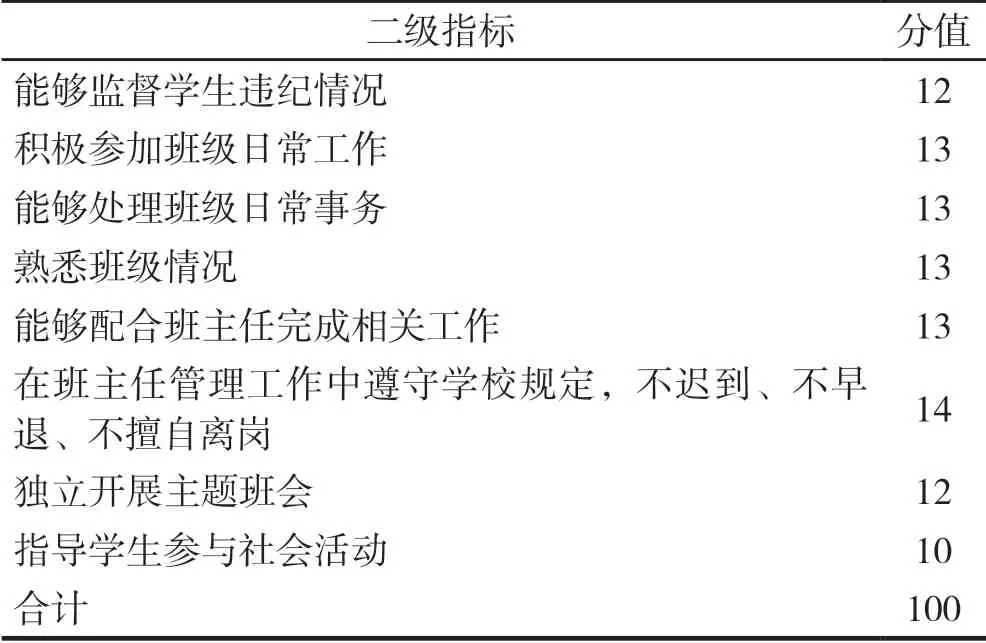

表 3 班主任实习指标赋值

实习学校对实习生和正式教师的管理有着较大的差别,无论是通过对指导教师电话访谈还是在面对面访谈中,都说明了这一点。多数实习学校对实习的管理并不重视,甚至缺少基本管理,对实习生情况缺乏基本了解。通过对在文山市内实习的学生进行情况了解时发现,少部分同学以已向高校“请假”为由擅自离开实习岗位,而部分同学则是以各种理由和借口推脱实习单位的工作安排,在电话访谈中,不少指导教师反映实习生态度不端正。在高校师资短缺,未派出对实习生进行专门指导和管理教师,也没有专门教师与实习学校联系的情况下,表1 的评价指标主要起到对实习生进行管理和监督作用,同时也为高校掌握实习生情况提供依据。

专业教学实践是教学实习最重要的内容,是体现实习生教学能力及教学能力提升最主要的体现。表2 中的指标内容主要反映实习生在教学实践中的每一环节、每一步骤的教学能力及教学技能掌握和应用情况,具有即时性和发展性的特点,指导教师的每一次评价都能够促使实习生有目的的调整和完善教学过程,是帮助学生提升教学实践能力的重要内容,是帮助指导教师对实习生进行指导方向和指导内容调整的重要依据,同时还是高校对教学论及学生教学实践类课程进行教学方法和教学内容调整或改革的重要依据。

专业教学实践是教学实习最重要的内容,但部分同学则把它当成了唯一的内容,而对于如何对学生进行管理和监督、与学生的交流和沟通,则被实习生及其指导教师忽略了。通过对实习生问卷调查发现,有15%的同学未参加班主任实习,在参与班主任实习的学生中,27.5%的同学没有单独开过班会,40.5%没有独立处理过班级上出现的各种情况,23.3%班主任实习指导教师不会给实习生布置任务。[6]在实习结束后的座谈中,有同学表示,班主任实习不知道应该做什么,不知道如何与所带班级同学交流。基于此,表3 一方面向班主任实习指导教师和学生表明高校对班主任实习的重视;另一方面也提醒实习生在班主任实习中应该做什么;同时,评价结果也为高校在学生实习前对学生班主任实习的指导工作开展提供参考。

3.3 教育实习评价标准的实施

在教育实习评价的实施中,所有表由学生准备,并于实习时交专业指导教师和班主任实习指导教师。表1 由专业教学实习指导教师和班主任实习指导教师各填写一份,取平均成绩;表2 由专业教学实习指导教师听实习生课时填写,每次课填写一份,取三次最好成绩的平均值作为教学实践能力成绩;表3 由班主任实习指导教师填写,每位同学的班主任实习成绩只填写一份。同学的最终实习综合成绩由上述三部分及试讲成绩(试讲成绩由高校给出,现已有较为成熟的试讲成绩评价指标,)四个一级指标组成,指标权重采用特尔非法获取,最终实习成绩由高校统计、计算完成。一级指标权重值见表4。

表 4 一级评价指标权重

学生的最终实习成绩为:

式中S 表示学生实习最终成绩,Ā 表示教育实习态度平均成绩,表示专业教学实践能力平均成绩,M 表示班主任实践能力成绩,T 表示试讲成绩。

4 结语

教育实习质量和效果评价有赖于构建出科学的、系统的、有效的评价指标体系,对高校、指导教师、实习生都是有利的。但评价仅仅是衡量教育实习效果的手段,促进高校教学的改革与发展,促进实习生的发展与进步才是目的,提高教育实习质量的过程也是高校教学质量提高和学生获得发展的过程。本研究仅从量化的角度对教育实习进行评价,虽然尽可能考虑实习中的每一个组成要素与影响因素,但仍需要定性评价加以补充,如何把定性与定量评价有机结合而又不使得评价过程变得繁琐、复杂,还需要做更深入的研究。

本研究的结论是基于对文山学院现阶段师资力量、实习方式的研究所获得,数据和案例均来源于对文山学院地理科学专业和生物科学专业实习生及其指导教师的问卷调查、访谈、座谈,因此,评价指标体系的构建具有明确的指向性和地域性,不同学校和地区在使用时需要根据实际情况做适当修改。另外,虽然有专家、一线指导教师及实习生的参与,但需要在实践中随环境和条件变化不断修订完善。