李学仁:矿海匠心谱华章

罗鸿

回望李学仁的人生之路,怀着对地质勘查工作的满腔热忱,他没有辜负祖国和人民的殷切期待,不为私利而移志,不为逆境而迷惑,不为挫折所征服,勇于探索,不斷前进。倾尽一生所学,只为国家寻找矿藏,李学仁说,这是他作为一名九三学社社员毕生最大的幸福。

2021年7月28日,“李四光地质科学奖”野外地质工作者奖获得者、四川省化工地质勘查院原总工程师李学仁来到呼和浩特,为大型口述历史纪录片《矿海匠心》的首映式揭幕,并在现场捐赠了伴随他几十年的“地质七宝”:地质锤、指南针(罗盘)、放大镜、高程气压计、海鸥牌120照相机、地质背包和草帽。前四件,是每位地质工作者都离不开的“地质四宝”。对李学仁而言,后三件也极其珍贵,尤其是那顶不起眼的草帽,不知不觉已陪伴他三十余年。

草帽的故事

20个世纪90年代,内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙地区还是一片茫茫荒漠。早在50年代,冶金地质部门在此地发现大型硫多金属矿床,开展了普查详查工作,1979年化工部内蒙古地质勘查院接续进行勘探。但因一直没能查清极其复杂的地质构造问题,勘探报告始终无法顺利提交。1990年4月,时任四川省化工地质勘察院总工程师的李学仁被紧急召集到此地,长途奔波后,他顾不上休息调整,很快就戴上草帽,带着“地质四宝”,开始了每天吃住都在野外的勘查工作。

这片荒漠上,白天,头顶是炽烈的骄阳,脚下是滚烫的土地,根本找不到一丝绿色,目光所及处全是一片焦黄、赤橙的旷野;到了夜里,却冷得出奇,昼夜温差有二十多度,一年的降水量只有一百多毫米。李学仁从小在南方生活,来这里没多久,嘴唇全部干裂,连吃饭都成了煎熬。不久,他又患上荨麻疹,周身奇痒难耐。李学仁强忍身体的不适,每天带领技术人员奔走在炽热的荒山,填制基底构造地质图。那顶草帽成了酷热中的一丝慰藉。它就像一把移动的小伞,戴着它,周围空气仿佛烧灼身体的时候,唯有头顶还有些许清凉。李学仁非常喜欢这顶草帽,戴着它,走遍那里每个山头。

东升庙矿区多金属硫铁矿的储量估计有3.4亿吨,潜在价值360亿元,是当时亚洲第一大矿床,被列为国家“七五”“八五”计划的重点一类勘探项目。在不到三个月的时间里,李学仁不怕疲劳,连续作战,对整个矿区的地质构造作了仔细勘查,摸清了地质构造特征。然而,此时的李学仁,身体严重透支,血压降到83/48,处于严重的低血压状态。医生告诫他:“必须停下工作,否则会昏倒在矿山上,甚至会危及生命。”为了尽快完成勘探任务,李学仁并没有离开矿区,他一边服药,一边咬紧牙关坚持勘查并组织勘探报告的提交工作。三年后,1992年年底,东升庙特大型多金属硫铁矿勘探地质报告顺利获得全国储委通过,其中,地质研究程度部分被全国储委评为单项优秀奖,报告获化工部科技成果一等奖。

东升庙矿区勘查工作结束后,李学仁带回川的,是染霜的双鬓和低血压疾症。他依旧没有听从医生的休养建议,又回到彭州原单位带病坚持工作。

在彭州,几次搬家,他都没舍得扔掉草帽,就连上街买东西也常把它戴上。直到有一天,他戴着草帽出门,在房门外与刚从北京回来的儿子撞了个满怀。儿子说:“爸,你戴个草帽把头遮住了,像个老农民一样,我都没认出你。”李学仁笑笑,觉得很欣慰,儿子很了解自己,刚好说出了自己艰苦朴素的作风从来没变。不过,从那以后,为避免旁人认不出他,李学仁决定再不戴草帽了。他把草帽珍藏起来,偶尔看到它,便会回忆起当年在东升庙找矿的那段岁月。

这次,接受中化地质矿山总局的邀请后,李学仁决定把草帽等物品连同“地质四宝”一起捐给陈列馆。为了找裁缝打一个保护草帽的布套,李学仁走遍大街小巷,终于找到一个愿意帮忙的老裁缝。看到草帽,老裁缝非常惊讶,打套子的钱都比草帽贵,谁还稀罕这顶旧草帽啊?

对于李学仁来说,这顶伴随他七千多个日夜的草帽,是他的无价之宝。如今,它静静地躺在中化地质矿山总局的局史陈列馆,成为一个老勘探人艰苦卓绝的勘探时光的见证。

綦江边上的教诲

1937年,李学仁出生在重庆江津綦江边上的一个小镇。年幼时,他四岁还不会说话,在旁人看来,他就是个哑巴,但李学仁的母亲却偏不信。她到处打听,讨来一个民间偏方:饮用清凉的露水和黎明的第一勺河水,可以让小孩口齿伶俐。每天,天还未亮,母亲就把李学仁唤醒,牵着他的小手,到綦江边上去舀水。旧社会的裹脚,使母亲在乡野小路上行走十分费力,每天,家与江边的往返就要花去很长时间。沿途,她总会耐心地教他说话,给他讲故事,鼓励他开口说话。回到家,她还要收集树枝和草叶上的露水,喂给李学仁。

就这样坚持了近一年的光景,或许是母爱感动了天地,忽然有一天,李学仁会说话了,而且语言流利、口齿清晰。喜从天降,母亲激动得流下欣喜的眼泪。

母亲非常重视李学仁的教育。她自己不识字,路过私塾时曾听私塾先生给学生讲解“少壮不努力,老大徒伤悲”,她就用这句话来教育李学仁,要他好好读书,长大后做个有出息的人。时至今日,母亲说这句话时的神态和语气,李学仁仍记忆犹新。这句话也成为他时时鞭策自己求学上进的座右铭,如今虽已年逾八十,他依然在努力学习新的知识。

母亲还经常教育他一定要与人为善,凡事要多为他人着想。当时,家里开了个油坊,附近村民常拿菜籽来榨油。有些贫穷的人家没有菜籽,母亲宁可自己少吃甚至不吃油,也要送他们一斤半斤。她的善意和仁爱,仿佛綦江上空柔和的月光,不断慰藉着贫寒的村庄,也时时温暖着李学仁的心。

母亲的言传身教给童年的李学仁留下了深深的印记。此后,无论走到哪里,他总是像母亲一样,时时处处为他人考虑,以给他人带来方便作为自己的生活准则。他成就斐然,但他从来不摆架子,经常热心帮助年轻的技术人员和工人解决难题。面对个人得失,他从不计较,总是以大局为重。在他看来,这一切,都得益于母亲的教诲。

艰苦卓绝的寻宝时光

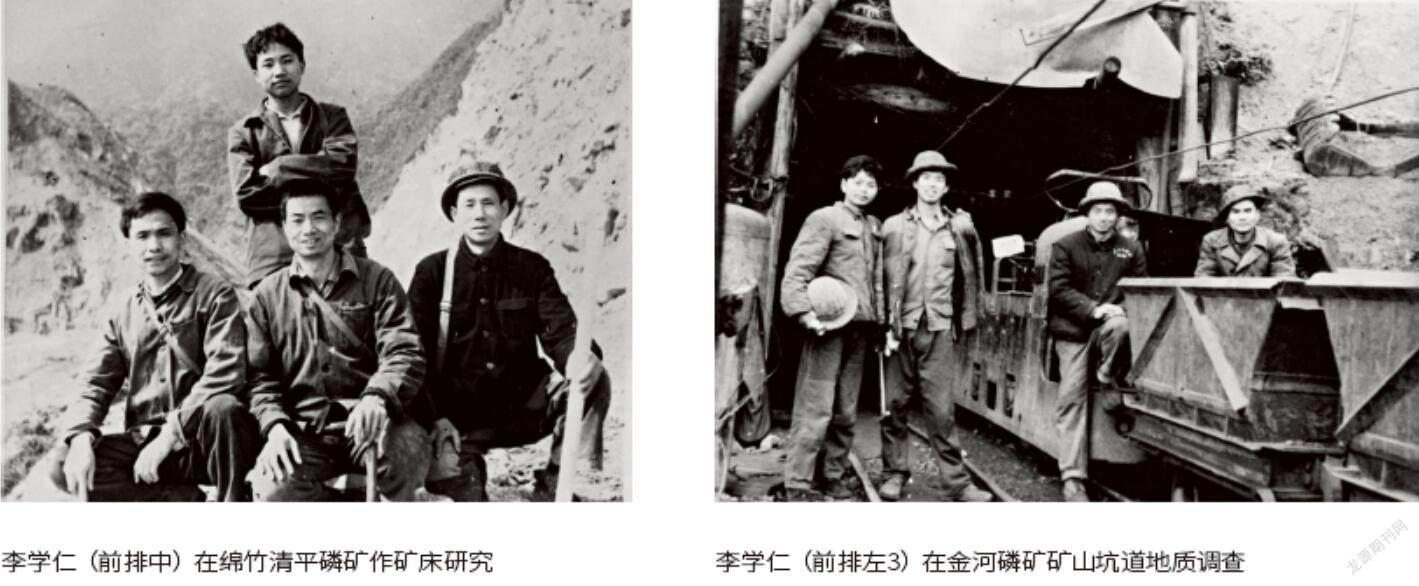

新中国成立初期,百废待兴。中央人民政府为了解决五亿人民的吃饭问题,成立了资源科(即后来的中化地质矿山总局),以开发磷矿等资源来满足农业生产对化肥的需求。李学仁年轻时在四川省地质局西昌队、金矿队、南充队、松平队、101等地质队从事野外地质勘查工作,1974年调到四川省化工地质勘查院工作。

李学仁的地质勘探生涯是随民主改革工作团一起进入四川藏彝地区开始的。1958年的数九寒天,他们从西昌出发,到木里藏族自治县的洼里找金矿。当时野外工作条件非常艱苦,风餐露宿是常有的事,还要随时受到土匪和野兽的威胁。为了旅途安全,他们与民主改革工作团一路同行。沿途人烟稀少,尤其是冕宁到洼里这段路,地势险峻,要翻越四座大雪山垭口。李学仁和同伴曾宪教刚会骑马,行程较慢,第二天到歇脚处时,前面到的马帮早把马站挤得满满的,连马圈里都住满了人。天寒地冻,暮色下沉,俩人无处安身,急得直跺脚,幸亏彝族同胞收留才没有露宿街头。

不久,他们过了雅砻江,要翻越一座海拔3800米高山,山上正下着大雪,人走过去,积雪没过大腿。人牵着马,马驮着行李,艰难地行走。翻过雪山,越过陡坡,终于骑上马背,穿行在相对平缓的林间小路。大家刚松一口气,忽然,李学仁的马踩偏没站稳,歪了一下,马背上的李学仁正巧被旁边一条又粗又长的树枝挂住,猛地从马背上倒栽下来。幸好摔在薄雪覆盖的泥土地上,要是碎石堆或者大石头上,非被摔成残废不可。李学仁暗自庆幸,忍着疼痛慢慢起来,拍拍身上的雪和土,又爬上马背继续前进。

半个月后,李学仁患上了雪盲症,眼睛一直流泪,什么也看不清。好多天后,眼睛才恢复正常。

在国家急需矿产资源的时代,李学仁就是在如此艰苦的条件下投身于寻宝勘探工作的。有一年,他和勘探队友们住在平武虎牙海拔三千多米的高山上,山上物资匮乏,条件艰苦。当时,每人每月只供应31斤大米、一两八钱清油。队友们每天在野外工作,饥肠辘辘,十分疲惫。别说吃肉,就连蔬菜也吃不上。于是,大家便有了不成文的规定:出工回来,每人都要带上一包野菜,来炒“红锅菜”下饭。所谓的“红锅菜”,就是不放油,用大火把铁锅底部烧得通红,再放进野菜快速炒熟。队员们半个月打一次“牙祭”:把十个人一个月积攒下来的一斤八两油分成两份,一个月炒两次油炒饭。“吃油炒饭”成了大家最期盼的事。当时从平(武)江(油)公路转过来的工人叫苦不迭,说比修公路还苦,纷纷要求离开,李学仁用一颗赤诚之心,说服他们留下来共渡难关。那时国家进入困难时期,野外装备严重不足,工作区森林密布,荆棘丛生,草虱蚂蝗繁多肆虐,对野外工作人员造成极大伤害甚至致残。当时,从教师岗位转来的地质人员余朝庭没有登山皮鞋,仍然穿着布鞋或草鞋到野外,工作起来极不方便也增加了受伤的风险。李学仁就把从南充队带来的一直没舍得穿的崭新翻毛皮鞋送给他,解了他的燃眉之急,一时在全队传为佳话。

艰苦的环境,加上不辞辛劳的工作,李学仁患上了肠胃病。一天,他感到肚子一阵剧痛,仿佛有一只手在肠胃里不停翻搅,他痛得在地上直打滚,汗水浸透了衣服。然而,高山上找不到医生,甚至连药品也没有。就这样熬了一两个小时,李学仁虚脱了,疲惫地睡去。第二天,疼痛缓解了一些,李学仁又和其他队友找矿去了。

面对险恶的环境,李学仁总是冲在最前面。一次,勘探队发现悬崖绝壁上部有一段数百米的铁矿露头。然而,谷深近千米,地势太险峻,人根本不能接近。李学仁执意系上安全绳,冒着生命危险下到几十米深的峭壁上,丈量矿体厚度并取样,为大型矿床评价拿到了可靠的地质资料。李学仁沉浸在无限的喜悦中,全然不顾面临的危险,也忘了几天前的身体剧痛。

后来,勘探队伍从平武虎牙向江油撤离,中间一两百里路全靠步行。这段路,轻装上阵都是挑战,更何况还要带着沉重的钻探设备和行李。他们用肩扛,用担子挑,常常饿得头晕眼花。沿途有老百姓戏谑他们:“远看像逃荒的,近看以为是要饭的,结果是一些找矿的。”外表看起来落魄,但李学仁他们的灵魂深处,繁华而又纯净。

共和国最艰难的时期里,勘探队员们就这样一步一步克服困难,迎接挑战,为国家和人民寻找矿产资源,肩负起保障国家战略性矿产资源的重大使命。

1962年夏天,李学仁带领的普查组在龙门山深处找磷矿,在漆树沟突遇山洪暴发,被困七天七夜不能出去。为了节省粮食,他们每顿都吃很稀的粥。米吃光了,就用树上的核桃充饥。直到队员邓培泽等人冒着生命危险,淌过齐腰深的急流,翻山越岭,到远山脚下的汉旺把米背了回来,才解决粮荒。

艰苦岁月里,那些接踵而至的困难仿佛满天的飞雪一般,然而,一旦发现山野褶皱里的宝贝,就是他心底最深切的安慰。粮荒过后,他们继续追索矿体,终于在绵竹龙门山发现了上亿吨的磷矿,现已建成年产80万吨的清平磷矿山。经过反复实验研究,李学仁还首先提出磷矿中赋存碘元素。当时,碘是我国重要的战略物资。这一发现得到李先念副总理的肯定,并获得全国科学大会奖和四川省重大科技成果奖。

此后,他陆续找寻和主导勘探了一系列矿藏,包括兰家坪中型磷矿床(解决了金河磷矿矿源枯竭的接替问题),以及渡船坡、五角山储量达两亿多吨的硫铁矿床等。

半个世纪的光阴,他一直行走在勘探路上,一次次为新发现矿藏而惊喜,一次次忘却经受的苦与累。

然而,李学仁时刻没有忘记:不单要发现资源,还要保护资源。龙门山区,尤其是彭州境内聚集了多达二十多处的飞来峰构造,由我国著名地质学家赵亚曾于1929年徒步来彭考查发现,是宝贵的自然地质遗产,具有科考、科研教学、科普和旅游开发价值。李学仁多次撰文呼吁保护,并希望在保护中进行旅游开发利用。

成立九三学社彭州支社

李学仁于1985年加入九三学社,这个过程还有点曲折。早年的李学仁受“民主与科学”宗旨感召,十分渴望加入九三学社,但在当时,彭州还没有九三学社组织,李学仁便乘车辗转来到九三学社成都市委,积极要求加入组织。当时管组织工作的王明同志看到他的材料,觉得非常符合九三社员的要求。但是,如果他加入九三学社,就必须到成都过组织生活。当时,勘探队驻地在彭州的军屯镇,交通很不方便,他要转车几次才能到达成都,这个困难能克服吗?李学仁很肯定地说:保证按时参加。

这以后,李学仁每次都能按时到达,组织生活一结束,他甚至顾不上吃饭,就匆匆往回赶。

王明见李学仁来回奔波实在太辛苦了,就建议他在化地成立一个小组,就在彭州过组织生活。在李学仁的影响下,很快,九三学社化地直属小组成立了。到1993年,直属小组社员发展到了18人,大家都盼着能成立支社。李学仁多次向统战部反映情况,也利用工作之余时间,多次到社市委提出申请。为成立支社,他在成都和彭州之间,往返了十多次,直到1993年10月,彭州支社终于成立了。李学仁担任了彭州支社的第一届和第二届支社主委。

彭州支社的影响力很大,吸引了当地不少优秀人才,后来又相继成立西华大学支社和郫都区支社。社员们互相激励,在各自岗位上为国家作贡献。作为开拓者,李学仁为彭州支社付出了难以估量的心血和汗水。

2018年2月,彭州支社开年终总结会,九三学社成都市委主委徐玖平在会上说:彭州支社是成立较早的区县组织,成立初期条件艰苦,我们不能忘记老社员们为彭州支社所作的贡献。

社员们听后非常感慨,在徐主委的讲话中,徐徐回望成立支社后的近20年光阴,对李学仁充满了深深的感激之情。

回望李学仁的人生之路,怀着对地质勘查工作的满腔热忱,他没有辜负祖国和人民的殷切期待,不为私利而移志,不为逆境而迷惑,不为挫折所征服,勇于探索,不断前进,在大地深处寻宝,并被中化地质矿山总局评为“找矿楷模”。

倾尽一生所学,只为国家寻找矿藏,李学仁说,这是他作为一名九三社员毕生的最大幸福。

(作者为九三学社成都市委会社员,作家,四川省作家协会会员)

责任编辑:马莉莎