氯化铵转化新工艺的机理及条件探究

李 非,周建敏,李铖钰,徐文涛,张昕玥,李欣伟,王 军,纪志永,赵颖颖,郭小甫,袁俊生

(1.河北工业大学化工学院/海水资源高效利用化工技术教育部工程研究中心,天津300130;2.河北省现代海洋化工技术协同创新中心;3.河北工业大学化工学院/化工节能过程集成与资源利用国家-地方联合工程实验室)

随着中国经济的持续性发展,纯碱产业的发展 一直备受关注[1-3]。近年来国家城镇化水平逐步提高和房地产业不断发展,国内对纯碱仍有很大的需求,同时全球对纯碱的需求仍保持增长趋势[4-5]。未来纯碱市场或将延续弱稳态势,供需矛盾短期内难以得到缓解。

目前纯碱生产方法主要有天然碱法、 联碱法和氨碱法。在全球的纯碱生产中,中国纯碱产能位居全球第一,其次是美国。美国由于天然碱资源丰富,其巨大的纯碱产能几乎全部来自于天然碱法[6],而中国的纯减产能几乎全部来自于联碱法。氨碱法因为在生产过程中会存在比较多的废弃物,大量废弃物能否有效合理利用对氨碱法的发展至关重要[7],目前也有很多研究尝试解决氨碱法生产带来的环境污染问题[8-10]。联碱法是中国生产纯碱的主要方法,该方法生产纯碱会得到大量的副产物氯化铵,每生产1 t 纯碱会产生1 t 氯化铵,联碱法生产企业受氯化铵产品的影响亏损严重[11]。不少研究者致力于氯化铵出路的探索,目前已有的一些研究普遍是针对氯化铵母液的利用研究[12-13]。而笔者提出的一种新型氯化铵转化方法是采用固相氯化铵和碳酸镁进行反应。该方法制备工艺简单,采用固相反应制得的氯化镁粉末无团聚、填充性好,除此之外产物氨气和二氧化碳可与纯碱产业进行耦合,可实现无污染物排放。中国氯化铵的产量占世界氯化铵总产量的95%,在目前市场上已出现严重的产能过剩现象,提出一种高附加值的氯化铵转化方式具有十分广阔的应用前景[14]。

自21 世纪以来,随着国家对海洋资源的重视和利用,国家开始注重镁资源的开发利用。氯化镁是一种重要的化工产品,广泛用于冶金、建筑、交通、化工、纺织、医药、食品、农业等领域,以氯化镁作为原料可以制造金属镁、二号溶剂、碳酸镁、氢氧化镁、氧化镁、盐酸、镁砂等冶金和化工产品。目前氯化镁市场产品质量参差不齐,从纯度品质和用途来看主要有工业级氯化镁、食品级氯化镁和医用级氯化镁,其中食品级和医药级氯化镁市场前景广阔,高端化精细化是未来氯化镁一个很有潜力的发展方向[15]。

基于以上现状,笔者提出的氯化铵转化工艺采用的原料为固体氯化铵和碳酸镁,二者进行固相加热反应制得产物氯化镁、氨气、二氧化碳和水蒸气,其中氨气和二氧化碳可回收与纯碱产业耦合用于纯碱生产,整个过程无污染物排放。从苦卤中提取氯化镁是20 世纪50年代以来开发的一项传统工艺,具体流程为苦卤先蒸发浓缩提取氯化钾,提取完氯化钾的老卤经蒸馏提取溴素,最后以提溴母液经蒸发浓缩制得氯化镁[16]。该法制备的氯化镁杂质多,提纯精制需通过提溴母液除杂、漂白、沉降分离、蒸发浓缩等工序,制备工艺复杂、生产成本高,还难以保障产品质量全部符合相应标准的要求。而笔者提出的氯化铵新型转化方法制得的氯化镁相较于传统的苦卤提取法具有以下优点:颗粒无团聚,产物为固相方便运输存储,纯度高、杂质少,不论是从直接脱水制备无水氯化镁还是进一步制备精细氯化镁,都有传统生产方式无法比拟的优势。

1 实验部分

1.1 原料和仪器设备

原料:氯化铵(NH4Cl)、碳酸镁(MgCO3),均为分析纯。

仪器设备:马弗炉,TD31001 型电子天平。反应装置主体实验设备是马弗炉(见图1),反应物在炉膛内的坩埚内进行反应。反应物填料方式是沿坩埚内壁均匀贴壁铺展,这样的填料方式使得两种固相反应更为充分。自制坩埚架将坩埚支撑起来不与炉膛壁面接触,受热均匀,使坩埚内壁各处的反应均能较为稳定地进行。

图1 均匀贴壁式填料反应装置

1.2 实验过程

按所需碳酸镁和氯化铵物质的量比称量3 份药品,先取一份药品将二者搅拌混合均匀,如图1 所示铺展方式将混合后的药品置于坩埚内壁,盖好盖子,称其质量,其余两份药品重复上述操作。将3 个装有药品的坩埚放置在马弗炉内,设置马弗炉的升温时间为1 h,即1 h 后到达反应指定的温度。根据不同实验方案设置反应温度及反应时间。启动马弗炉后进行反应,反应结束后将坩埚取出,称量反应后的质量,将药品装袋保存用于后续滴定操作。

1.3 实验结果分析方法

反应结束后尽快将产物取出,防止产物吸水影响实验结果的准确性。用电子天平称量一定量反应产物,用烧杯溶解后倒入容量瓶定容。用漏斗和滤纸过滤,用移液管移取清液进行和Mg2+滴定分析,并对结果进行离子守恒验证。

采用EDTA 法分析所得产物中镁离子的含量,得出转化为氯化镁的氯化铵总量,从而得出氯化铵转化率,计算方法见式(1)。用NaOH 标准溶液滴定产物中铵根的含量。由于过滤后几乎没有沉淀剩余,反应产物中剩余的碳酸镁杂质可忽略不计。由样品XRD 表征结果可知所得产物为六水氯化镁,在产物纯度计算中减去产物中剩余的氯化铵杂质含量进而得出六水氯化镁的含量,可计算出产物中氯化镁的纯度,计算方法见式(2)。

2 结果与讨论

2.1 固体氯化铵和碳酸镁反应机理热力学探究

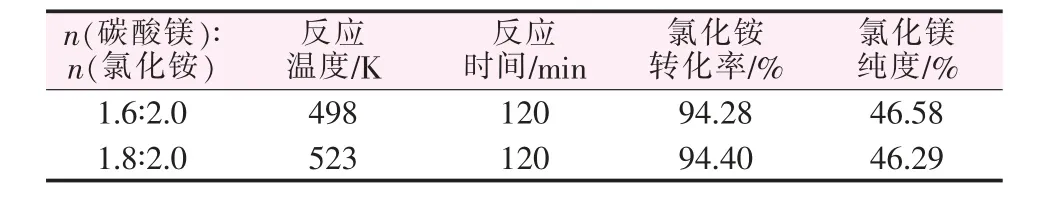

固体氯化铵和碳酸镁反应机理推断有以下两种:

反应机理①:

反应机理②:

根据《实用无机物热力学数据手册》查得各物质的热力学数据[17]见表1。

表1 物质热力学数据

针对反应机理①进行热力学分析。选取参考温度为298 K 时用物质吉布斯自由能函数法[17]计算反应机理①在500 K 时的标准反应吉布斯自由能

反应吉布斯自由能Δφ′T由下式计算:

根据反应机理①代入数据计算可得:Δφ′T=614.08 J/K。

计算反应机理①的标准热效应:

物质吉布斯自由能函数法[17]计算500 K 时的标准反应吉布斯自由能时采用下式计算:计算得由于反应在500 K时不能发生,这与实验所得结果不符,故固体氯化铵和碳酸镁的反应机理①不成立。

同理验证反应机理②。氯化铵受热易分解,373 K 时开始分解,610 K 时完全分解为氨气和氯化氢,故在500 K 条件下反应机理②的第一步成立。通过热重测试进一步验证反应机理②的第一步,该工艺反应的热重测试结果见图2。由图2 看出,373 K开始出现质量损失,即氯化铵开始分解。

反应机理②第二步重复上述计算可得反应的吉布斯自由能Δφ′T=53.19 J/K; 标准热效应19.059 kJ; 标准反应吉布斯自由能由于反应在500 K 时能自发进行,这与实验所得结果相符,故固体氯化铵和碳酸镁的反应机理②成立。反应机理②验证过程中可知故反应过程吸热,升高温度有利于反应的进行。气体氯化氢和固体碳酸镁体系反应的吉布斯自由能随温度的变化见图3。由图3 可知,气相氯化氢和固相碳酸镁反应的吉布斯自由能随温度的升高而降低,360 K左右时反应的吉布斯自由能小于0,气体氯化氢和固相碳酸镁的反应可以自发进行,而固体氯化铵开始分解的温度为373 K,可知在有气体氯化氢生成时即可与固体碳酸镁发生反应,该工艺反应即可发生。

图2 工艺反应的热 重测试结果

图3 反应吉布斯自由 能变化图

综上所述,在固体氯化铵和碳酸镁的反应过程中,固体氯化铵转化制得氯化镁的过程实际分为两步,第一步固体氯化铵分解为氨气和氯化氢,第二步氯化氢和碳酸镁反应制得氯化镁、二氧化碳和水。

2.2 氯化铵转化率影响因素的单因素变量分析

1)反应温度对氯化铵转化率的影响。取碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.2∶2.0、反应时间为120 min,探究反应温度对氯化铵转化率的影响,实验结果见图4a。由图4a 看出,氯化铵转化率随温度的升高呈现先增大后减小的变化趋势。温度过低时氯化铵分解率低,生成的氯化氢气体量少,与碳酸镁反应生成的氯化镁量少,因此氯化铵转化率低;随着温度的升高氯化铵分解率提高,生成的氯化氢气体量大,与碳酸镁反应生成的氯化镁量大,因此氯化铵转化率高;在温度超过一定值时氯化铵大量分解,但是由于温度升高导致分子扩散加快,生成的氯化氢气体来不及与碳酸镁反应就已经逸出,反应效率下降,使得氯化铵转化率下降。由图4a 可知最佳反应温度为498 K,在此条件下氯化铵转化率为88.5%。

2)反应配料比对氯化铵转化率的影响。设置反应温度为523 K、反应时间为120 min,改变氯化铵和碳酸镁物质的量比(配料比),探究配料比对氯化铵转化率的影响,实验结果见图4b。由图4b 可知,随着碳酸镁比例增加氯化铵转化率不断升高,在碳酸镁与氯化铵物质的比为1.8∶2.0 时氯化铵转化率达到最大(94.85%),之后继续增加碳酸镁的比例氯化铵转化率下降。这可能是由于过多的碳酸镁覆盖影响了氯化铵的受热分解,使得氯化铵转化率降低。最佳配料比为1.8∶2.0。

3)反应时间对氯化铵转化率的影响。在反应温度为498 K、 碳酸镁和氯化铵物质的量比为1.4∶2.0条件下探究了反应时间对氯化铵转化率的影响,实验结果见图4c。由图4c 可知,氯化铵转化率随着反应时间的延长呈现出先增大后减小的变化趋势。反应刚开始时,由于反应时间较短,碳酸镁和氯化铵反应不充分,氯化铵转化率低;随着反应时间延长氯化铵转化率不断增大,到120 min 时达到最大值;之后随着反应时间继续延长氯化铵转化率开始下降。出现上述现象的可能原因为:氯化镁吸湿能力较强,该反应有水生成,在这样的潮湿环境中氯化镁的吸潮返卤现象较为突出[18],返卤现象会导致氯化镁产率降低,即氯化铵转化率降低。在氯化镁的返卤反应及碳酸镁与氯化铵反应的综合作用下,总的结果使得氯化镁生成率降低,即使得氯化铵的转化率降低。实验表明最佳反应时间为120 min,在此条件下氯化铵转化率为91.05%。

图4 各因素对氯化铵转化率的影响

2.3 正交实验

2.3.1 正交实验方案及结果

以氯化铵转化率为目标,以反应时间、反应温度和配料比为影响因素,每个因素选择3 个水平,设计3 因素3 水平正交实验。正交实验因素及水平见表2,实验方案及结果见表3。

表2 正交实验因素与水平

表3 正交实验方案及结果

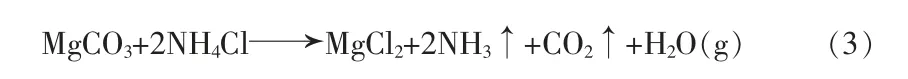

由正交实验结果看出,在合适的转化条件下氯化铵的转化率可达95%以上。表3 的9 组实验氯化镁纯度均可达到QB/T 2605—2003《工业氯化镁》(氯化镁质量分数≥44.5%)的要求。氯化铵转化率与氯化镁纯度的峰值出现在不同的条件,由于所得氯化镁纯度均符合工业氯化镁标准,且纯度差异不大,所以将氯化铵转化率作为选择最佳反应条件的主要指标。由表3 可知,转化率最高的一组实验为实验7,操作条件为碳酸镁和氯化铵物质的量比为1.8∶2.0、反应温度为523 K、反应时间为120 min,氯化铵转化率为97.42%;其次是实验4,操作条件为碳酸镁和氯化铵物质的量比为1.6∶2.0、反应温度为498 K、反应时间为120 min,氯化铵转化率为96.82%。由氯化铵转化率的极差分析可知,对氯化铵转化率的影响由强到弱的因素分别为反应时间、 碳酸镁和氯化铵物质的量比、反应温度。

2.3.2 验证实验结果

由表3 所得两组转化率较高的实验进行实验验证,结果见表4。由表4 可知,两组实验氯化铵转化率和氯化镁纯度差别不大,均对实际生产具有指导意义。

表4 验证实验结果

2.4 结果表征

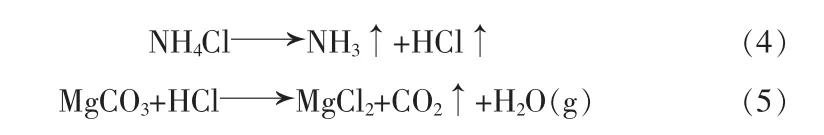

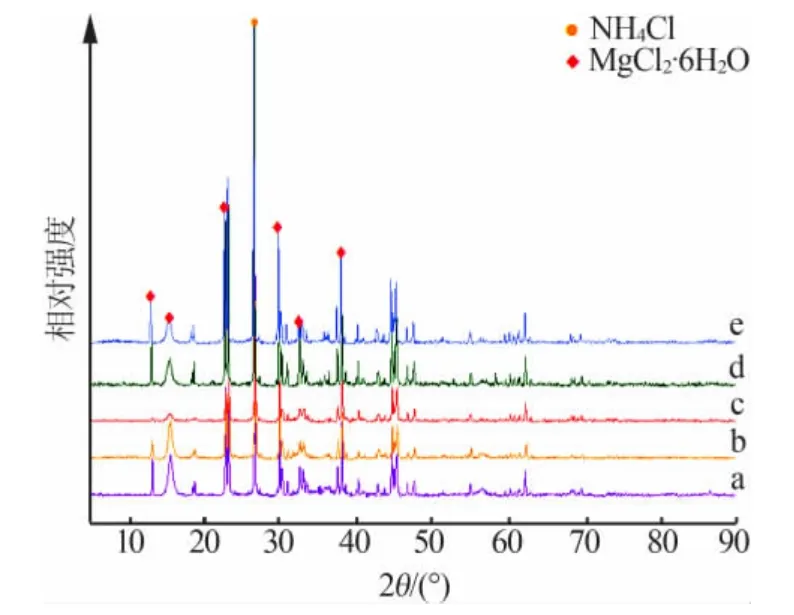

2.4.1 XRD 分析

分别将5 种不同反应条件制备的产物进行XRD分析,结果见图5。5 种反应条件:a)反应温度为523 K,碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.4∶2.0,反应时间为120 min;b)反应温度为523 K,碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.6∶2.0,反应时间为120 min;c)反应温度为498 K,碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.4∶2.0,反应时间为120 min;d)反应温度为523 K,碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.8∶2.0,反应时间为120 min;e)反应温度为498 K,碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.4∶2.0,反应时间为150 min。从图5 看出,5 组产物均表现出峰位一致的衍射峰,说明5 组样品所含物质基本相同,均为六水氯化镁,残存部分为未反应的氯化铵。

图5 不同反应条件制备的产物XRD 谱图

2.4.2 表面形貌分析

图6a、b 为反应温度为523 K、碳酸镁与氯化铵物质的量比为1.4∶2.0、 反应时间为120 min 制备产物的SEM 照片;图6c 为反应温度523 K、碳酸镁和氯化铵物质的量比为1.8∶2.0、 反应时间为120 min制备产物的SEM 照片。由图6a、b 看出反应产物为疏松片状结构;由图6c 看出产物有部分吸水,表面发生了潮解,有轻微的结块现象。产物的疏松片状结构使其具有易吸水潮解的特性,应尽快密封储存,保持干燥。

图6 反应产物的SEM 照片

2.4.3 EDS 分析

图7 是对图6a 产物的EDS 分析。由图7 看出产物主要有Si、Mg、Cl、C、O 元素,C、O 为基本元素。由于在EDS 测试过程中以硅片作为样品载体,因此能谱分析中出现了Si 的信号峰; 无N 元素的特征峰,可能是由于氯化铵含量较少,导致在所选区域的表面扫描中未检测出。产物中元素主要为Mg 和Cl。

3 结论

实验先从探究固体氯化铵和碳酸镁的反应机理角度出发,而后进行反复多次实验来获得最佳反应条件。从工艺的探究过程和实验结果可以得出以下结论:1)从节能减排和绿色化工的角度而言,该工艺合理地解决了目前纯碱产业氯化铵产能过剩的问题,解决了目前纯碱产业发展的瓶颈问题。另外,该工艺得到了一种更高附加值的氯化镁产物,同时氨气和二氧化碳可回收用于纯碱生产,整个生产过程无废液、废气排放。除此之外,该工艺采用固相加热反应,具有填充性好、操作简单、不易团聚等优点。2)从热力学角度分析了固体氯化铵和碳酸镁的反应机理,该反应实际反应途径分为两步,第一步固体氯化铵分解为氨气和氯化氢,第二步氯化氢和碳酸镁反应制得氯化镁、二氧化碳和水蒸气,为探索最佳反应条件提供了理论指导。3)实验确定了最佳反应条件:碳酸镁和氯化铵物质的量比为1.8∶2.0,反应温度为523 K,反应时间为120 min,为其实现工业化推广打下了坚实基础。在实验室探究结果基础上,研究的下一步方向将对化工工艺数据进行计算,并对工艺装备进行分析选型,对该实验方法进行工艺设计。

致谢:天津大学马沛生教授、南京工业大学冯新教授在本文研究过程中提出了宝贵建议,在此特别感谢。