在收与放之间助力思维的发展

——《有趣的等式游戏》磨课小记

文|周 霞 陈 敏

数学教学主要是指数学思维活动的教学。在小学数学课堂中,教师需要花时间去研究学情,基于学情精心组织数学学习活动,设计具有开放性、挑战性的教学任务,给学生展示和发展思维的机会。以下分享《有趣的等式游戏》一课的尝试与反思。适用年级为一年级。

片断一:

出示问题:请将3、4、5、6 填在下面的方框中,使等式成立。

□+□=□+□

1.请学生当小老师读一读题。

师:你们明白题目的意思吗?等式怎样才能成立?

生:两边结果相等。

师:请将你的方法写在练习纸上。

2.学生自主尝试,教师巡视指导。

3.指名汇报。

师:谁先来分享自己的方法?

生:我用凑数的办法。3+6=9,4+5=9,所以3+6=4+5。

师:这位同学是怎么想的?

生:他是用算的办法,左边3+6 等于9,右边4+5 也等于9,所以3+6=4+5。

师:那有没有不用“算”的办法来写等式的呢?

生:我是这样想的:3、4、5、6中,3 是最小的,和最大的6 搭配;4 是第二小的,和第二大的5 合在一起,3+6=4+5。

师:大家听明白他是怎么做的了吗?

生:听明白了,就是把大的数和小的数加起来。

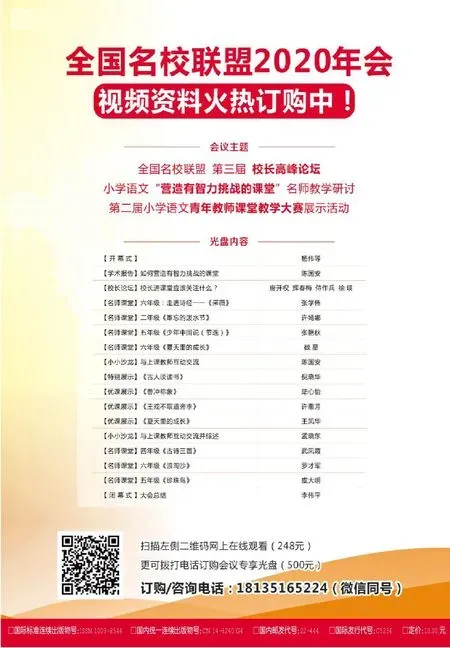

小结:像3、4、5、6 这样四个连续的数,我们可以用最大数和最小数,次大数和次小数“手拉手”组等式。

片断二:

师:老师往里面增加一个数,你还能自己完成组等式的任务吗?

出示问题:请把3、4、5、6、7中的四个数字填在下面的方格中,使等式成立。

□+□=□+□

2.指名汇报。

师:现在大家至少都写了一个等式。老师这里收集了几份答案,我们一起来看一看。

(1)3+7=5+6。

师:这个等式怎么样?

生:他写得不对:3+7=10,5+6=11,等式不成立。

(2)3+7=4+6。

生:最小3 和最大的7 加起来,第二小的4 和第二大的6 加起来。

生:我检查过了,3+7=10,4+6=10,3+7=4+6,等式成立。

师:用什么方法组等式的?

生:其实和刚才是一样的。最小配最大,次小配次大。

师:这位同学的线连得真好,一连线我们就看清楚了:用最小配最大,次小配次大。我们用“大手拉小手”来比喻好不好?

师:“大手拉小手”以后,中间的5——

生:没有用到,去掉了……

(在课件中演示学生的方法,形成板书——去中间)

(3)3+6=4+5。

师:请介绍一下你的式子。

生:我想到5 可以去掉,那其他数可不可以去掉呢?最简单就是把7 去掉,变得和刚才的题目一样,3+6=4+5。

师:请你暂停一下。这段话大家听懂了吗?

生:我听懂了。他的意思就是还可以把7 去掉,然后“大手拉小手”,3+6=4+5。

师:(在课件中演示学生的方法)这次去掉了——尾数。

(形成板书——去尾)

(4)4+7=5+6。

生:我可以补充吗?既然可以去掉尾巴的数,那我们还可以去掉头上的数,把3 去掉,“大手拉小手”是4+7=5+6。

(形成板书——去头)

3.反思小结。

师:现在我们得到了3 个答案。回顾一下,我们是怎么做的?

生:我们先想到“大手拉小手”,正好去掉了中间数。后来想到既然中间数可以去掉,还可以去掉头上和尾巴上的数,又得到了2 个答案。一共有3 个答案。

生:我有一个问题,“4”可不可以去掉?

生:不可以,4 去掉以后,3、5、6、7 不连续。我算过了,3+7=10,5+6=11,不可以“大手拉小手”。

生:只有头、尾、中间的数可以去掉。

师:同学们有没有想过这道题和上面的题之间有什么联系?同桌商量商量。

生:去掉尾巴数以后,3、4、5、6、7 变成了3、4、5、6。第二题变成了第一题。

生:从第一题增加1 个数变成第二题,答案增加了。我们发现去头、去尾,都可以剩下4 个连续的数。

生:都可以用“大手拉小手”的方法写出等式。

生:我来补充一下,不可以随便去掉数,有时剩下的4 个数不能“大手拉小手”组成等式。

师:同学们真会学习。我们通过去头、去尾、去中间的方法,把第二题去掉1 个数后,从5 个数的问题变成和第一题一样的4 个数的问题,又可以用上第一题中大手拉小手的方法写等式了。学习数学,我们要不断寻找题目之间的联系,把新问题变成老问题,用老办法解决新问题。

片断三:

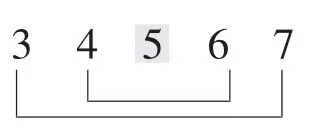

出示问题:将3、4、5、6、7 填在下面的方框中,使横行和竖列上3 个数的和都相等。

师:和第二题有联系吗?你能想到好办法来解决这个问题吗?

1.学生自主尝试,教师巡回指导。

2.小组交流。

师:完成的同学把自己的方法说给身边的同学听一听。没完成的也可以说说自己的困难,让小伙伴帮忙一起想想办法。

3.集体交流。

师:说说你们的方法吧。

生:我是这样填的——

师:我们来检查一下填对了没有?

生:7+5+3=15,4+5+6=15,填对了。

师:题目要求横行3 个数的和要等于竖列3 个数的和。所以3个数加一加,可以肯定填对了。(板书:7+5+3=4+5+6)

师:老师这里有一个检查办法,你们看行不行?横的,我只算4+6=10;竖的,我只算7+3=10。我觉得这样就可以保证横行和竖列的和相等了。

生:可以。因为横行、竖列都要加5,都要加也可以都不加。

生:(修改板书:7+3=4+6)这位同学的意思就是等式两边都有“+5”,可以都去掉。所以老师的方法是可以的。

师:反过来说,只要7+3=4+6——

生:两边再都加上5,结果还是相等的。

生:老师,我知道了。这道题看起来是3 个数的和相等,其实是2 个数的和相等。

生:就和第二题一样。把5 放在中间,两边填3+7=4+6。

师:是这样吗?(框起第二题板书“去中间”的条目)那现在你有更好的办法来填这个十字格了吗?请你顺着刚才的讨论再想一想,试一试。

4.学生再次自主尝试,教师巡回。

5.集体再交流。

生:刚刚发现只要两头的数相加和相等就可以,第一个答案,我们是把中间数5 填在中间(指方格),“大手拉小手”。那么接下来我们也可以把尾巴数7 放在中间,然后“大手拉小手”;或者把开头数3放在中间,再“大手拉小手”。

师:谁来当小老师检查?

生:3+6=9,4+5=9。9 都要加7,每行、每列的和都是16。

生:4+7=11,5+6=11,11+3=14,每行、每列的和都是14。

生:这道题和第二题其实是一样的,刚才去掉的头、尾、中间,这里就摆在中间的格子里,剩下的数“大手拉小手”就好了。

片断四:

师:看看,这节课我们解决了这么多有挑战的任务,你有什么想说的吗?

生:这些题目都是差不多的。

生:都可以用“大手拉小手”的办法。

生:如果有多余的数,先要去头、去尾、去中间。

生:填等式也可能变成填格子。

师:填等式还会变吗?

出示问题:把2、4、6、8、10 填入下图的5 个小圆中,使横行和竖列上3 个数的和都相等。

【教学反思】

一、学生的思维是做出来的

《数学课程标准(2011年版)》中指出:有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿与记忆,动手实践、自主探究与合作交流是学生学习数学的重要方式。在课堂教学中,教师不仅要为学生设计富有开放性和挑战性的教学任务,而且要懂得和舍得留给学生充足的实操、探索与交流的机会,让学生在动手“做”数学中感知问题本质,探索解题策略,积累解决问题的经验。

学生对一个问题的认识是在做的过程中逐步深化的,解题的方法也是在做的过程中逐步优化的。在用3、4、5、6 组等式时,由于数字少且数值小,很多学生都是直接计算得到答案3+6=4+5 的,采用大数配小数的学生是少数。但在从3、4、5、6、7 中选4 个数组等式时,由于数字有冗余且涉及到了进位加法,学生在实际操作中自然感觉到计算的方法不那么高效,于是转向搭配策略的人数就多了起来。搭配策略的迁移水平是不同的,多数学生比较受限,只想到了大小搭配——3+7=4+6,只有少数继续尝试了“去尾”“去头”法搭配……这种参差的、自发的策略水平恰恰为下一步交流、比较和提升奠定了“愤”“悱”的认知基础和情感氛围。

二、思维发展离不开反思

“学而不思则罔,思而不学则殆。”边学习边反思,不仅可以检查学习过程中的疏漏和错误,还可以理清思路、深化知识、积累经验、优化提高。

在学生做的基础上,组织反思、交流尤其重要。如前面提到学生在5 选4 组等式的活动中,多数学生只能做简单的迁移,得出一个答案,少数学生也只是在懵懂的尝试中找新答案,这时就需要通过交流来归纳、提升。先把多数学生都能想到的答案核对和沉淀下来,引导注意从留下的4 个数转向去掉了哪个数,从而发散思维:还可以去掉哪个数?从一个答案推向多个答案。在此基础上,学生主动质疑:4 可以去掉吗?讨论突出大小搭配策略的适用条件——“连续”的数(实质为和不变的性质:对应加数之间的差相等,即a+b=c+d,有c-a=b-d)。师生、生生之间均在吸取他人思考的基础上继续思考、解释、质疑、拓展,将对问题的认识和策略的优化层层推进,思维从肤浅到深刻、从单一到多元、从碎片到关联。