新就业形态亟需关注四方面问题

——以上海为例

□程顺森

随着互联网、大数据、人工智能等新兴技术与实体经济的深度融合,以共享经济平台网约工为主体的新就业形态从业人员已成为一个规模巨大的新生就业群体。为了解上海市新就业形态从业人员基本情况、劳动保障和就业状况,完善新就业形态从业人员劳动者权益保障提供对策建议,近期,国家统计局上海调查总队对全市910 名网约车驾驶员、网约配送员及互联网营销师等新就业形态从业人员和10 家互联网平台企业开展专题调研。

调研结果显示:上海市新就业形态从业人员以网约配送员和网约车驾驶员为主。新就业形态灵活性强,能吸纳各层次劳动者,实现多劳多得。但就业收入不稳定、劳动者权益保障欠缺、劳动者缺乏话语权和就业能力提升不足等四方面问题亟需重点关注。

|调研对象基本情况

(一)35 岁以下男性居多

从性别看,910 名受访者中,男性占80.7%,女性占19.3%。从年龄看,受访者平均年龄为33 岁,其中最小的18 岁,最大的61 岁,35 岁及以下的占比为65.6%。

(二)高中及以上已婚者居多

从受教育程度看,77.9%的受访者为高中及以上学历。其中,大专及以上占38.4%。从婚姻状况看,56.6%的受访者为已婚,38.8%为未婚。

(三)网约配送员和网约车驾驶员居多

从职业类型看,52.3%的受访者为网约配送员,25.0%为网约车驾驶员。8.2%的受访者从事网络电商(微商),6.8%为网络主播(视频制作者),其他主要为线上设计师(文案师)等。

(四)非上海市户籍人员居多

从户籍地看,66.8%的受访者为非上海市户籍。其中,89.1%的受访网约配送员为非上海市户籍。由于“沪人沪牌”的限制,受访网约车驾驶员上海市户籍人员占比达到64.8%。

|新就业形态的用工特点

(一)新就业形态灵活性强,吸纳各层次劳动者

新就业形态用工方式具有灵活性和高弹性,不仅能为低学历和低技能的劳动者提供低门槛的工作机会,也能为相对较高学历者提供就业机会,同时也为不适合全日制坐班工作、工作时间充裕者和部分专业技术人员等劳动者提供更便捷进入退出工作岗位的机会。调研显示,22.1%的受访者为初中及以下学历,主要为网约配送员和网约车驾驶员;38.4%的受访者为大专及以上学历,主要为线上设计师和互联网营销师等。从专兼职看,35.1%的受访者为兼职从事新就业形态。从工作自由度看,52.6%的受访者没有固定的上下班时间,完全看工作需要,39.2%的受访者工作时间由本人安排,有一定的自由灵活空间。因此,48.6%的受访者由原先固定单位就业转为新就业形态。

(二)新就业形态收入获得感强,收入与付出成正比

新就业形态从业人员收入与工作时间成正比,多劳多得收入获得感强。调研显示,54.3%的受访者从事新就业形态后,通过延长自己的工作时间来增加收入。74.8%的受访者月收入为3000 -9999 元。月收入在3000 -4999 元区间的受访者,一周平均工作时间在40.0 小时左右;在5000 -6999 元的为55.5 小时左右;在7000 -9999 元的为64.4 小时左右;在10000 元及以上的为67.0 小时左右。

(三)新就业形态选人用人宽松性强,进入退出灵活

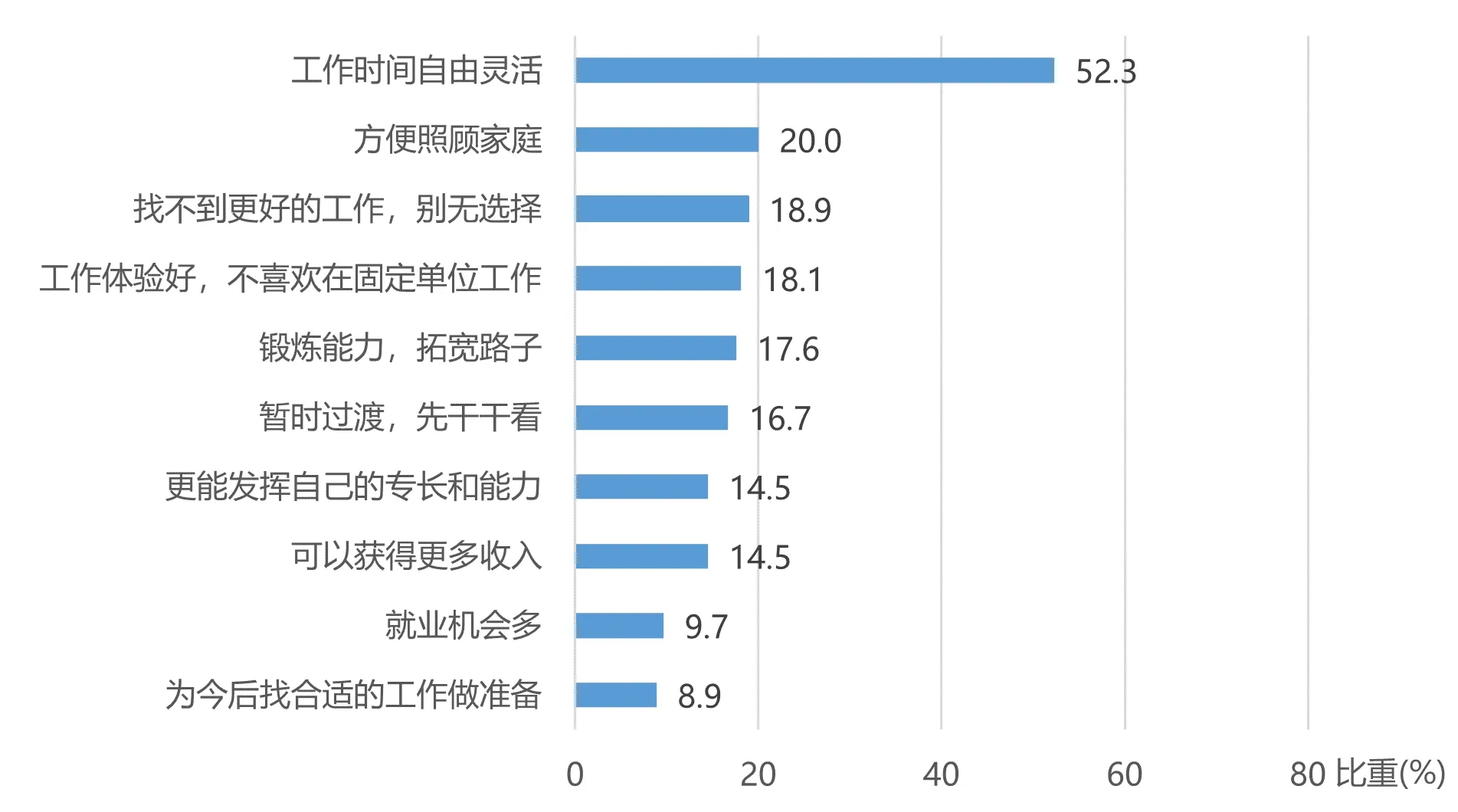

相对于传统标准就业,互联网平台企业在人力资源招录和使用上一般为非“面对面”招聘,平台软件选人高度灵活,在一定程度上降低了就业门槛,为各类劳动者就业创造了条件。调研显示,55.8%的受访者表示选择新就业形态是作为一种短期的工作过渡。从选择原因看,52.3%的受访者选择从事新就业形态的最主要原因是工作时间自由灵活,18.1%的受访者喜欢新就业形态的工作体验,不喜欢在固定单位工作。17.6%的受访者认为新就业形态更能锻炼自身能力,拓宽就业渠道(图1)。

图1 受访者选择新就业形态的主要原因(多选)

|新就业形态从业人员面临的主要问题

(一)就业收入不稳定,赚的都是“辛苦钱”

新就业形态用工方式的高弹性和高灵活性带来了便捷和高效,但也使得从业人员特别是全职从业人员的就业和收入处于不稳定状态。调研发现,受访的网约配送员和网约车驾驶员表示劳动任务 “碎片型”,劳动报酬 “按单取酬”,干一单才有一单的收入。如果因故不接单,就意味着没有收入,有时候甚至还有“处罚”和“封禁”。为了能够多劳多得,不得不接受派单模式,并小心翼翼地维护自己的等级分。

调研显示,超过一半的受访者从事新就业形态工作时间不满一年。17.3%的受访者表示劳动报酬相对偏低且不稳定。23.9%的受访者表示工作强度大,其中网约车驾驶员和网约配送员这一比例为33.5%和24.8%。受访专职网约配送员每周平均工作时间为68.9 小时,受访专职网约车驾驶员为65.9 小时,二者均大幅高于上海市城镇在岗就业人员周平均工作时间(45 小时左右)。

(二)劳动关系很难确立,劳动者权益保障欠缺

劳动关系难以界定,新就业形态从业人员劳动者权益难以有效保障,现行劳动法律对其难以约束。互联网平台企业强调其信息服务中介属性,避免涉及劳动关系,往往只签订信息交易的合作关系协议,无需为其缴纳养老、医疗和工伤等社会保险及住房公积金,也不受最低工资保护。同时,第三方外包企业和加盟企业也纷纷效仿互联网平台企业,层层转包或不签订劳动合同,一旦发生劳动争议和工伤事故,劳动者权益难以得到切实保障。

调研显示,受访者与互联网平台企业签订劳动合同较少,25.3%的受访者表示没有任何职工福利。从参保方面看,26.8%的受访者参加城镇职工社保,21.5%的受访者在户籍地参保,8.1%的受访者参加城乡居保,17.6%的受访者没有参加任何社会保险。部分互联网平台企业尝试通过商业保险为新就业形态从业人员提供医疗和意外保障,但往往是自发性的,缺乏规范和监督。从灵活就业人员认定看,55.2%的受访者表示不清楚灵活就业人员认定政策,25.3%的受访者认为太麻烦,不愿意认定,仅19.6%的受访者申请了灵活就业人员认定。从受访者期盼看,48.4%的受访者希望完善目前社会保险政策,44.2%的受访者希望出台相关政策保障自身劳动权益。

(三)劳动者缺乏话语权,存在一定安全隐患

目前新就业形态中劳动报酬的构成、劳动标准的制定、平台抽成的比例和劳动监管的奖惩主要由互联网平台企业主导,较少征求新就业形态从业人员的意见。平台利用大数据对订单调配、劳动定额和劳动报酬等进行AI 深度学习,形成一个隐蔽和严厉的监督渠道,带来一定的安全隐患和不公平待遇。调研显示,部分网约车驾驶员表示存在派单不公平、抽成比例过高和随意改变规则等问题。部分网约配送员表示存在为了在规定时间完成订单不扣分而违反交通规则的情况,给个人人身安全和城市交通安全埋下隐患。80.2%的受访网约车驾驶员表示平台的抽成比例达10%~40%。80.0%的受访网约配送员表示平台的抽成比例达到10%。

(四)培训管理有限,就业能力提升不足

严格的绩效管理并不意味着完善的科学管理,互联网平台企业对新就业形态从业人员的职业技能培训和职业成长规划存在明显短板。随着年龄的增长,部分从业人员将无法胜任网约配送员等高强度职业,倘若缺乏职业技能,后续就业困难。调研显示,59.0%的受访者参加过平台企业组织的简单培训。由于就业门槛低,平台组织的培训以线上居多,内容简单基础,对提升个人就业能力帮助不大。35.4%的受访者通过报班、购买书籍和熟人指导等方式自学,11.3%的受访者参加过政府组织的职业技能培训。受访者表示政府和社会提供的公益性培训中,有助于新就业形态从业人员提高职业技能和提升就业能力的并不多,且很多从业者也没有额外的时间和精力去参加外部培训。14.6%的受访者表示从未参加过任何职业技能培训。

|促进和规范新就业形态发展对策建议

(一)调整完善非标准劳动关系下的参保政策

就业形态的多样化迫切需要调整以标准劳动关系为基础的社会保险制度。针对不同类型的劳动用工关系,设计适应多元灵活用工形态的社会保障制度。一是对于符合确立劳动关系情形的,企业应当依法与劳动者订立劳动合同。不完全符合确立劳动关系情形应指导企业与劳动者订立书面协议,合理确定企业与劳动者的权利义务。二是对于非标准劳动关系的社会保险制度切勿“一刀切”,应分类施策,既要考虑从业人员的社保权益和个人参保意愿,又要充分考虑新就业形态特征及企业生存压力。积极引导不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态从业人员根据自身情况参加相应的社会保险。三是调整和完善灵活就业人员认定和社保参保政策,逐步放开户籍限制,并实现工作地和户籍地社会保险的互联互通。

(二)加大劳动者权益保障监督力度

从劳动报酬、工作时间和劳动安全等方面入手,加大对互联网平台企业、第三方外包、加盟和劳务派遣等关联企业的劳动者权益保障情况监督力度,及时约谈、警示和查处侵害劳动者合法权益的企业。一是劳动报酬方面,企业应合理制定订单分配、抽成比例和报酬构成等规则制度及算法,劳动者与行业协会参与协商,并向社会公布。二是工作时间方面,应当建立在线时长的强制休息制度,对于每天在线等待时间和实际工作时间予以科学规划。三是劳动安全方面,企业应建立人性化、强度适中的劳动管理制度。企业应肩负起劳动安全教育和监管的责任,并为网约配送员和网约驾驶员等新就业形态从业人员购买意外伤害保险作为服务条款的法定条件。四是特殊劳动者保护方面,探索建立弱势劳动者的倾斜性保护制度。

(三)加强有针对性的职业技能培训

新就业形态从业人员就业状态不稳定,提高从业人员的就业能力和职业技能,有助于预防失业和促进就业。一是根据新就业形态从业人员的工作特点,建立科学合适的职业技能培训模式,保障其平等享有培训的权利。二是加大职业技能培训补贴力度,鼓励新就业形态从业人员在工作地参加职业技能培训,优化报名登记、补贴申领和发放流程。三是鼓励互联网平台企业间共同合作开展适应市场需求的职业技能培训课程。同时加大宣传力度,引导并激励新就业形态从业人员参与职业技能培训。四是探索建立社会化职业技能等级认定和职称评审政策,支持符合条件的平台企业按规定开展职业技能等级认定。

(四)多方协作优化就业服务

充分发挥行业协会、工会和法律机构等对新就业形态从业人员的就业服务效能,多方发力保障从业人员的合法权益。一是引导建立平台从业者协会或社会组织,建立健全相关行业服务和管理条例,通过行业协会协商制定相关用工规范。二是积极吸纳新就业形态从业人员加入工会,监督企业履行用工责任,维护好从业人员的合法劳动权益。三是相关部门和法律机构应加强新就业形态相关政策的宣传、普及和推广,依法为新就业形态从业人员提供更加便捷、优质高效的纠纷调解、法律咨询、法律援助等服务。四是建立新就业形态从业人员“数字化”服务平台,实现供求信息共享,精准推送社会保障、技能培训和职业安全等服务信息。