劳动教育的儿童逻辑:自然性、具身性与创造性兼具

庄惠芬

小学教育任务之一是,让儿童学习认识这个世界是如何运作的。劳动教育是儿童与世界相遇、与自我相识、与未来相知的最恰当的方式。劳动教育如何能和儿童生长关联、共振?我们要从内生的角度启发儿童期待劳动、热爱劳动,我们要寻找劳动教育的儿童逻辑。

一、劳动之意:在“与自然为友”中启发价值的意蕴

引子:那天正在上体育课,升旗台旁一只小喜鹊摔了下来。同学们抬头一看,在高高的电塔上有一个鸟窝,鸟窝很小,所以小喜鹊摔了下来。同学们很着急,班主任陈益老师借机组织大家开了一个“微队会”,最后决定希望通过大家的共同劳动,为在学校里的鸟儿建一个树屋。

各种有价值的教学活动都可以在校园这个自然、自在的物型世界里开展,我们会鼓励和引领学生观察、分析、思考和研究大自然,让学生学会理性思考、感性审美、批判性建构、原发性创造。

1.培养学生正确的劳动观

儿童是大自然之子,儿童的自然生长指向人性与自然的契合。当“鸟窝的问题”与“生命的哲学”发生联结时,学生期待的是自身的劳动实践、劳动创造与“自然物”和谐相处,以增强对生命的认知,树立正确的劳动观念。学生通过劳动与“自然性”和谐共生,能与自然建立友好关系,获得对自然世界的美好体验。学生利用习得的知识和经验、素养,通过自身的劳动,在自然中学会解决一些真实的问题,获得亲自参与建设一个自然生态系统的体会,培养与自然相处、与他人相处、与社会相处的能力,在这样的自然体验中,学生的劳动观念逐渐形成。

2.唤醒学生积极的劳动情感

学生一年中有200多天是在学校里度过的。这一期的劳动实践“为鸟儿建一个树屋”,让学生回归原生自然学校。同时学校也将精致的绿化带、景观带做了改造,形成了“星星农场”,每名参与的学生都必须进行自己的生态菜园操作,完成动物养殖的任务、农作物的杂交研究等,学生真正拥有亲近自然的时间、空间,做回“自然之子”。

3.培养学生必备的劳动技能

在“为鸟儿建一个树屋”的劳动实践中,学生在对建造树屋目的的确定、树屋样式的设计、树屋的整体构造、树屋成型成果的分享中,以物为媒介,以具身体验为桥梁,在劳动中学会自理,在劳动中亲近自然,体验生活。

“为鸟儿建一个树屋”课程设计

劳动单元一:设计树屋图纸

寻找屋子的模样:师生共读绘本《很高很高的树屋》,了解树屋的形态。

清楚活动的意义:为什么要来参加此次建树屋活动?

绘制树屋图纸:学生以多种形式展现自己理想中的树屋。

劳动单元二:制作树屋模型

投票选出最喜欢的树屋:学生投票选出最喜欢的树屋,根据投票排名,取排名前三名的树屋设计。

团队合作制作模型:学生制作三种不同设计风格的模型,学习木工、泥工等劳动技术。

劳动单元三:建树屋

比较、优化最终方案:对三种树屋模型进行比较,从审美、承重、实用和功能等角度进行选择、优化,确定最终模型。

共同建树屋:学生对照图纸开始施工,量木头,锯木头,钻木头,安装树屋地板、围栏,美化围栏、大梁等。

劳动单元四:劳动素养评价

完成樹屋制作扫尾工作,进行树屋体验。共同制定劳动素养评价标准,完善劳动评价手册,颁发证书,形成课程闭环。

学生在驱动性任务中获得劳动的乐趣,掌握必备的劳动技能,在新劳动教育中学会生存,享受劳动成果。

4.培养学生的创新能力

我们尊重儿童立场,以儿童的视角来看待劳动改造的世界。资源循环利用、生物多样性的劳动生产架构结合了当地的各种资源,包括在学校中的空间、课程与各种活动等。在这里,学校不仅生产知识,更生产各种农作物,嫁接各种植物。在这样的自然学校里,我们引导学生与自然为友,让学生自由地寻找自己最感兴趣的劳动主题。

二、劳动之趣:在万物为师中关联具身学习

以万物为师,开启我们的自然而真实的学习“连续体”,儿童劳动教育不是空中楼阁,而是与儿童的身体、心智、所在环境的有机统一。

1.情境性:植根“全景式”的劳动素养

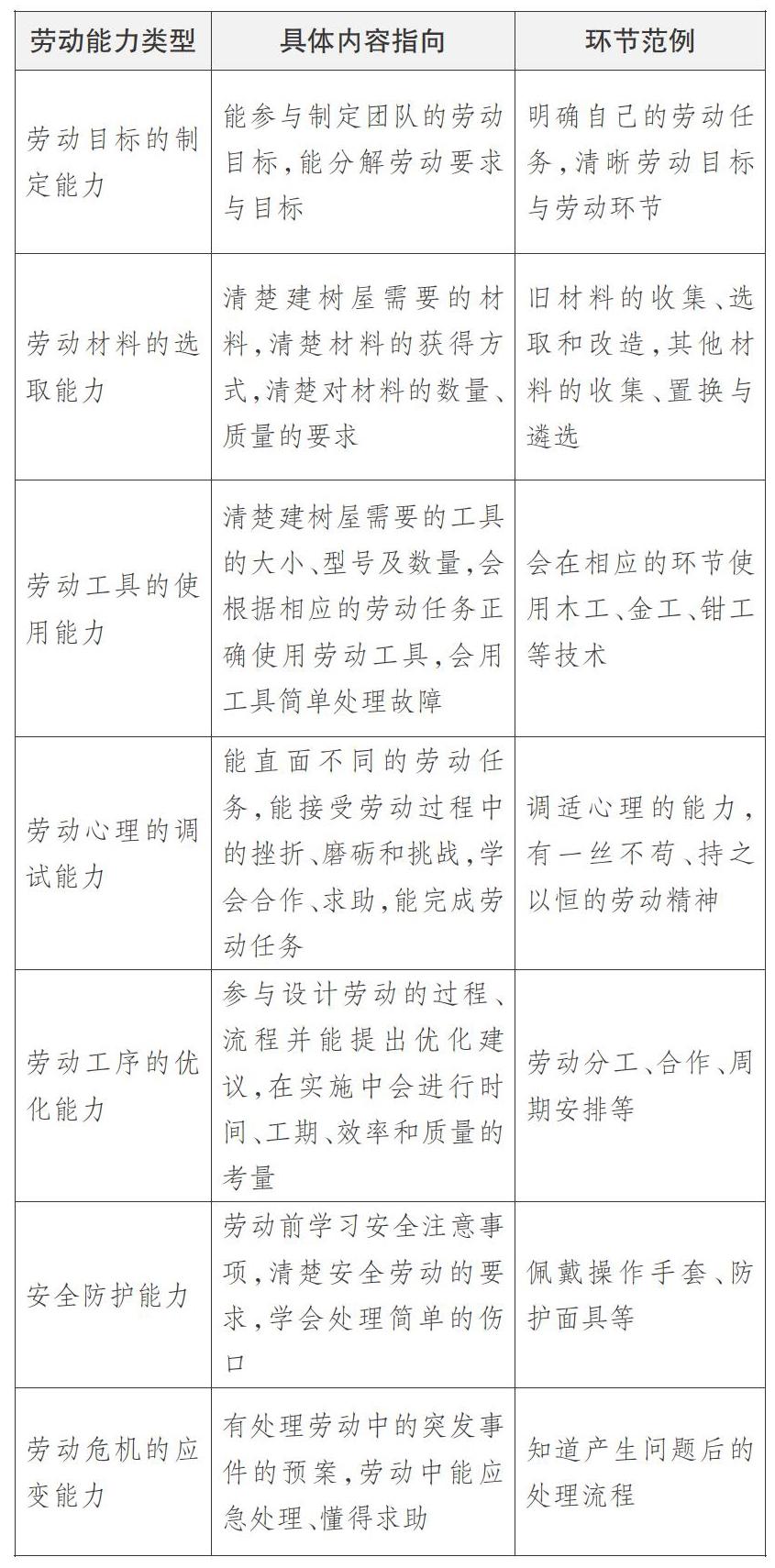

劳动素养包括正确的劳动观念、积极的劳动态度、自觉的劳动习惯、创造性的劳动思维、正向的劳动价值、熟练的劳动技能等。我们的心智、理解能力、劳动体验都是具身的,它们有赖于我们的生理神经结构和身体图式。因此儿童的劳动素养的发展也一定是在具体的情境中,嵌入儿童的实践中,融入儿童与世界的相互作用中的。“为鸟儿建一个树屋”劳动课程,提出了要培养儿童七项具体的劳动能力(见下表)。

这七项能力是儿童劳动教育中的关键能力,既在此次劳动课程中使用,又给其他劳动课程提供参考,既相对独立,又相互交织。如“在劳动中受伤了怎么办”,学生既要克服恐慌心理,又要有应对劳动突发事件的能力,还要具备使用医疗工具简单处理伤口的能力。

2.涉身性:开启真实的学习“连续体”

学校以课程为载体,以劳动为纽带,让学生学“活”的知识,练生存技能,悟生命的意义。学校积极创设多元、立体的劳动学习空间,开启真实的劳动学习“连续体”。

以真实的问题为劳动原型。学生在劳动项目主题范围内自行发现与主题相关的综合性生活问题。学生在真实的劳动中获得对人、对世界的态度情感和价值观。

以模型为劳动引擎。学生在真实的劳动情境中发现问题,面对实际问题,教师组织学生采取调查、分析、对话、设计、实践、反思、评价等多种形式的展示交流,建立合适的模型,让学生在解决问题的过程中积累劳动方法,丰富劳动经验,探索劳动价值。

以同伴互助为劳动支架。学校以“为鸟儿建一个树屋”这一真实问题为载体,并将其贯穿整个劳动学习和劳动实践的过程,学生和同伴积极进行探究和创造性思维活动,学生联系已有的知识、技能、经验,相互合作,变换角度,调整活动方案,在探索中自我否定、自我修正。

以解释与拓展为实践旨归。不同学生采用的方法不同,劳动围绕问题展开,学生通过劳动把现实生活中的知识、规律抽象出来,在选择、判断、协作、交流的轮换操作中建立、优化模型。

3.体验性:联结多元的智能“并联方”

教师通过各种劳动实践发展儿童的“五感”。在“为鸟儿建一个树屋”的劳动实践中,儿童跟着德国老师一起进行创造性的劳作,21天完成的是一个劳动项目,更是儿童幸福耕耘的“一方自然实验田”。

我們的“一方自然实验田”有两层含义:一是在我们学校创造儿童“实验田”的基础上,结合“佳农探趣”“万亩良田”“水稻研究所”“石墨烯创新实验室”“新能源创新实验馆”等特定场域建构广义上的实验田,开展智能劳动;二是“自然实验田”,学生带着这种实验田探索的精神进行探究性田野劳作。学生在快乐的劳动实践活动中了解农业知识。

三、劳动之美:在“生长之律”中映射创造的力量

1.叩响生命的节律,自然开启劳动项目

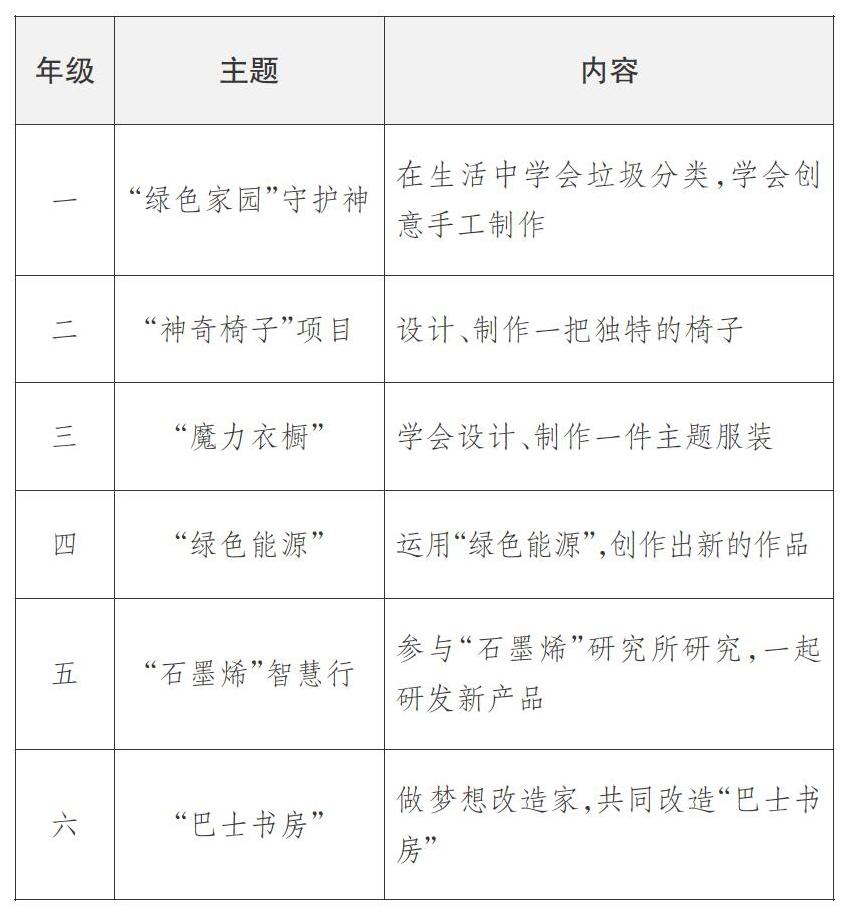

培养学生在自然场景中的劳动情感:学生是否喜欢劳动,是否掌握探索、感知劳动的方法,是否能体会劳动的乐趣,是否能感知大自然的魅力,是否能感悟自然、劳动与自己的关系等。以儿童的方式自然开启劳动项目,下表是我们设计的六个年级的劳动项目。这些劳动项目以学生成长取向为指导,尊重学生的天性,尊重学生的成长规律和特点。

2.把握实践规律,创新劳动方式

学生劳动实践启动键应该是即时、即地开启的。如厨房里的劳动课程:可以吃的石头。儿童要研究盐,就会把地理、科学、数学、化学等学科知识串联起来,他们在劳动中,在地理空间和历史时间、生活事件之间探索彼此的关系。“世界盐产地探秘”“粉红湖为什么消失”“盐与未来科技”等一系列课题产生。儿童从身边的事物去感受,通过问题发现、自然游戏、科学实验、实地调查、劳动体验、艺术创造等方式看见世界,感知劳动的力量。

3.洞察素养定律,创造幸福生活

在自然生活中,我们以劳动项目主题为引,以劳动过程为桥,以劳动价值实现为方向,让学生在与自然的互动过程中创造美好的生活。劳动实践是人的一种存在方式,它是学生获得自由和幸福的必要手段。

让学生在主题式、项目化的劳动实践中重新建构劳动知识,相对于书本知识的习得,教师应与学生一起享受与自然相处、与劳动为伴的快乐,让学生在劳动实践中不断发现问题、解决问题。

劳动会让学生感受到生命的神圣与庄重,做、学、创一体的劳动生活计划,让学生积极探索世界,了解农业、科学、生活知识,提高核心素养。

(作者单位:江苏省常州市武进区星河实验小学)