与自然同行的设计,从汤山矿坑公园说起

——访中国工程院院士、东南大学教授王建国

采访

侯梦瑶

《建筑技艺》杂志社(AT)

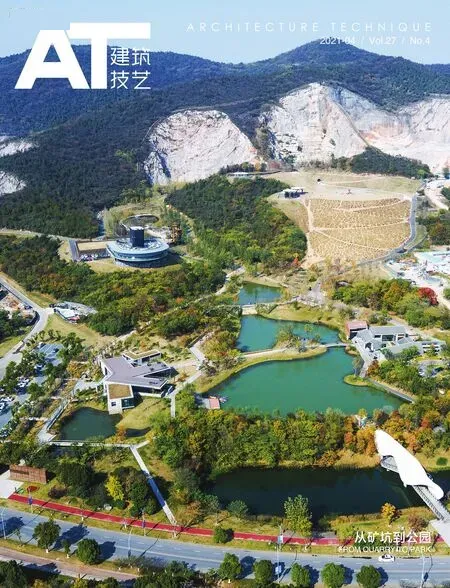

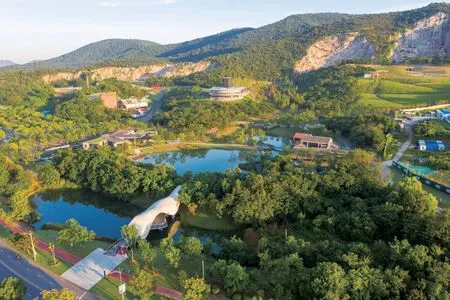

汤山矿坑公园是2017年南京成为国家“城市双修”试点城市后的首个启动建设项目。经过对汤山地区的总体城市设计、对废弃矿坑的生态修复、对公园内部景观与建筑的设计与落地,汤山矿坑公园在2019年首次向公众开放后就成为南京市新的城市休闲场所和“网红打卡地”,并于2020年入选南京市“十三五”十大优秀公共建筑工程,体现出市民对矿坑公园的喜爱以及矿坑公园对展现城市形象、提高生活质量的影响。汤山矿坑公园的成功,让设计师、建设者和区领导们都看到了废弃矿坑的潜力,因此第十一届江苏省园艺博览会也选址在汤山地区。在此之前,人们可能不会将风景宜人的生态公园和漫天灰土的采石场联系起来,更不会想到这个距离南京市主城区近1h车程、面积仅0.4km2的郊野公园,成为了南京市民周末休憩的人气目的地。

汤山矿坑公园激发了汤山地区的城市活力,也成为全国矿坑修复的示范性案例。在这背后有着怎样的设计与考量,又为未来的城市设计带来了哪些启示?为此我们采访了汤山地区城市总设计师,中国工程院院士、东南大学教授王建国,他和我们分享了汤山地区与自然同行的城市设计、第四代城市设计范型以及未来的城市设计对建筑师和规划师的要求。

AT:汤山矿坑公园从一个废弃采石场到备受市民欢迎的郊野公园,从规划、城市设计到建筑、景观的落地,是一个城市/区域生长的过程。在这一过程中,您主导完成了城市设计,并控制了后续建筑、生态、功能等的精准落位,请谈谈当时是以怎样的出发点来进行城市设计的?

王建国:汤山是我一直比较关注的地区,它因独特的温泉和山水环境而闻名已有1 500年的历史,素有“十万亩大山,四万亩良田”之称。早在千年前的南朝萧梁时期,汤山温泉就被封为皇家御用温泉。民国时期,由于一些达官显宦在此修建私人别墅,汤山得以进一步被开发,引入了多样的商业和便利的交通,一时浴客大增,被更多人所熟知。因其富有温泉和山水资源,新中国成立后汤山地区建设了许多疗养院。后来因其地质资源丰富,在20世纪60年代又开办了很多采石企业,而原先郁郁葱葱的山体也因此形成了一个个宕口,就是开山采石留下的创伤。

初到现场时,场地中大片的农田和绵延的山脉组成了一幅美丽的田园图景,只是其中有不少“创口”。因此,在对汤山温泉小镇度假区进行总体城市设计时,我们的定位就是“生态优先”,即保护型而非开发型的城市设计。在具体的城市设计策略上,以三个关键词为要素进行主导——城、汤、山。“城”,即汤山是城市的一部分,需要在设计时考虑当地居民的城市生活需求,布局各种生活设施;“汤”,即温泉,通过专门的数据调查,以温泉资源确定区域的旅游规模和环境容量;“山”,即汤山山脉,设计中要考虑对被破坏山体的生态修复,通过研究自然地理文脉实现对地方生态环境的保护。

从采石重镇到旅游风情小镇

汤山地区的城市设计开始较早,当时还没有“城市双修”这一概念。矿坑公园位于汤山山体南麓,原为江宁县龙泉采石场,主要从事石灰石露天开采,2004年停采后便一直处于废弃状态。场地中有鱼塘和农田,我们在城市设计构思时就想要将其做成一个通达到山脚的公园。2017年南京市被批准成为“城市双修”试点城市后,矿坑公园作为首个启动项目和重要案例,汤山温泉旅游度假区管委会决定从景观与建筑等设施入手,将其打造成国内领先的休闲度假公园,这就是目前大家所看到的汤山矿坑公园的由来。

AT:在汤山矿坑公园的整个修复过程中,从整体的规划、景观设计到单体的建筑,各个专业是如何落实生态优先的?您讲到“与自然同行的设计”,在矿坑公园中有哪些具体体现?

2 矿坑公园鸟瞰全景

3 矿坑公园建设前的场地现状

4 矿坑公园的沙盘模型

5 南京汤山温泉小镇城市设计之矿坑公园(2017)

6 远看茶室

王建国:我在1997年发表的论文《生态原则与绿色城市设计》中就提出“从绿色城市设计的视角,根据整体优先、生态优先和可持续发展的准则进行不同层面的城市设计”。今天城市发展倡导生态修复、城市修补,就是将过去被破坏的自然、失去记忆的城市传统,通过设计的手段予以再生。以矿坑公园为例,巨大的宕口是人类活动对自然造成的创伤,如今我们对它进行生态修复,融入景观、建筑等元素,塑造了一个人与自然互动的场所,传达出废弃矿坑也能再获新生的理念——过去的创伤赤裸裸地呈现在人们面前,提示着矿坑的历史;如今的公园生机勃发、灵动有趣吸引众人前来探寻,展示着矿坑的现在。这种对比从时间、空间维度带给人以视觉与心理的冲击,塑造了一种独特的体验与感知。

在落实生态优先的城市设计过程中,经我们提供候选名单,管委会选择邀请了张唐景观公司承担景观设计和生态修复的部分,并以总体城市设计作为景观设计的上位规划。张唐景观的张东和唐子颖是少数建筑师出身的景观设计师,众多作品细腻又富有活力,完成度一直很高,在业界有很好的口碑。建筑单体方面,在入口区域邀请韩冬青教授设计了游客服务中心,孟建民院士设计了星空餐厅,李飚和唐芃两位教授合作设计了一座数字化的景观廊桥,我则选做了茶室,也就是现在的云几餐厅。其后,杨志疆教授又利用旧建筑更新改造设计了郊野版的先锋书店。

7 茶室建设前的场地现状

8 茶室设计草图

9 茶室外景

10 茶室室内

11 茶室室内

12 茶室夜景

在修复自然生态的同时,新建建筑的设计也应当遵循适应自然的属性。建筑师的工作通常关注三个概念——场地、场所、场景。场地是建筑设计构思的基础,或隐或现,张弛有度地融入建筑师的秩序建构中,使得建筑与环境“各美其美”;场所是建筑风貌中的“风”,即风土、风物、风情,由人文、历史、习俗等构成一种气场和氛围;场景是建筑风貌中的“貌”,具有诉诸视觉整体环境的可识别性,通常是建筑师想要带给并使公众有所触动的最终作品。如果设计的场地具有自然的某种属性,甚至获得在自然环境的设计机遇,建筑师就应该考虑使建筑成为自然风景的有机组成部分,建筑自身也成为景物,这就是“与自然同行”的建筑设计。比如在矿坑公园茶室设计中,场地旁边原有一组红砖民房,门前是一汪鱼塘,这是场地留下的农耕时代的记忆。因此我们在设计茶室时就考虑到,一方面新建茶室要与原有建筑在建构上有所关联,通过有场所感的空间塑造以及红砖、坡顶等建筑元素的再现,表达曾经的集体记忆;另一方面对原有鱼塘水域进行生态优化,将优越的景观资源充分纳入茶室视野,创造人与山、水、林的互动体验。

我们希望新建筑既有直观的聚落形态组合和要素形象的传统“乡愁”呈现,也有因时代变迁发展和场地新陈代谢过程所呈现的“现代性”。对于整个汤山矿坑公园也是如此,场地中既有农耕时代的记忆,也有工业时代对自然的破坏痕迹,还有千百年来汤山自然地貌形成的特色景观。

AT:您曾提出城市设计与建筑设计之间应当有着“松弛的限定”和“限定的松弛”两层关系。在整个汤山温泉旅游度假区的规划设计过程中,城市设计在区域整体风貌、生态环境、产业布局等做出了哪些限定,又给予了哪些自由?

王建国:“松弛的限定”与“限定的松弛”在于城市设计不应对建筑设计矫枉过正,建筑设计也要主动了解区域特色与上位规划要求。具体到汤山的设计过程,我们在城市设计层面主要是限定了“山”和“水”两大要素,如根据山体地形等对景观和业态进行分区规划,对温泉、河流、水塘等的生态保护进行规定等;同时对区域内的整体风貌进行了把控,如限定建筑的高度和密度,鼓励设计融入山水环境等。在此基础上,对于每一个建筑单体的类型和形态并没有过多限制,建筑师仍然有很大的创作空间并发挥各自的设计创意。

AT:您刚刚讲到在汤山的城市设计工作中调研了各种数据,如通过调查资源容量确定旅游规模和设施数量等,您也曾在很多项目中提到在人为先验的基础上加入大数据分析指导城市设计,以更加精确趋近于一个近乎最优解。能否谈一谈目前的城市设计应如何以更加科学和理性的方式,更有效地回应场地自身的问题?

王建国:汤山地区城市设计的尺度较小,主要运用了传统地理信息系统(GIS)技术;而在更大尺度的城市设计中,如我主持参与的北京老城城市设计、南京总体城市设计和广州总体城市设计等,则需要有大数据的支撑。大数据与小数据的区别在于数据的颗粒度不同,其针对性也就不同。小数据颗粒度较细,但是更为具象和主观,现场调研时场地带给人的心理、视觉等真实感受无法被数字替代;大数据颗粒度较粗,但是整体性更好,可以在更高的层面指导设计工作,避免仅凭印象做决策。通常我们在城市设计前期需要田野调查的小数据,调研结果与大数据信息相互校核,我们称之为“大小数据的结合”。

在大尺度城市设计中,我们经常会用到的大数据类型包括LBS、POI等。LBS即“基于位置的服务”(Location Based Services),是利用各类型的定位技术来获取定位设备当前的所在位置,通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务。比如我们通过三大运营商采集到的手机定位信息,调研北京老城24h内人们的行为轨迹和特征,通过分析其分布流动规律,可以对老城区内各个空间的热度进行理性判断。POI即“兴趣点”(Point of Interest),主要描述建筑本身的功能业态数据,如居住、商业、办公、行政、酒店等。这些看似是个体的数据,经过汇集并以可视化的形式呈现在城市地图中,形成了可为城市设计所用的大数据,使我们能够清晰地看到城市流量中心的形成以及各类业态的吸引指数,为城市功能布局提供了更为科学合理的依据。

通过这些大数据技术,也在一定程度上改变了过去的公众参与方式。比如人们在社交平台上传照片时,通过照片所带有的地理信息可以分析出城市中最受公众关注的地点;在网络进行搜索时,通过对搜索数据的汇总分析可以判断公众的兴趣点等。这种人们主动产生的行为所形成的数据,相较传统的问卷调查数据更具真实性和有效性,也因此能够更理性地指导城市设计工作。例如我们在做广州总体城市设计时,通过Flickr平台上传的60余万张照片数据,发现公众对珠江新城的关注热度超过了广州老城,这是与很多人印象相悖的。在大尺度的城市设计中,大数据已成为一种常规的工具,为我们揭示了城市中过去难以发现的规律。

我曾经在2017年中国城市规划年会的报告中讲到城市设计发展的“四代范型”:传统城市设计、现代主义城市设计、绿色城市设计和数字化城市设计。作为第一代范型的传统城市设计的主要特征是依据建筑学视觉有序的价值取向和古典美学的原则,对较大版图范围内的城市形态进行三度形体和几何法则的控制,这也是历史上最被公众广为接受、也很有效的城市设计范型;第二代范型的现代主义城市设计是指在特定的社会需求背景下,经过科学技术发展和现代艺术发展的双重催化,基于功能、效率和技术美学而产生的城市设计范型;第三代范型的绿色城市设计,关注城市的可持续性和韧性,也已经成为我国城市规划和城市设计关注的核心内容;第四代范型则是基于人机互动的数字化城市设计,也就是刚刚讲到的基于大数据的城市设计,它突破了人们对空间认知体验的尺度边界,也改变了我们进行设计工作时的思维方式。同时,数字化为城市设计工作带来了依托科技进步而引发的理论和技术方法的迭代进步。

AT:随着城市进入高质量发展阶段,城市风貌特色、历史文化、自然生态越来越受到重视,城市设计在此过程中将扮演着更加重要的角色。那么随着更多建筑师参与到城市设计中,您认为建筑师应当怎样更好地为城市的转型升级做出准备?

王建国:矿坑公园项目于2020年7月先后登上央视《新闻联播》《央视财经》和《朝闻天下》,报道比较全面介绍了汤山矿坑公园从践行“两山理论”实施生态修复,到今天成为消费者“有价值的主张”的活力场所的过程。开园近两年时间里,矿坑公园已经成为大众点评“南京逛公园人气榜”第一名,是城市高质量发展的典型案例。

当然,城市本身是一个很大的概念,我们在进行城市设计工作时,一定要有对环境的概念和意识,要用谦逊的态度看待自然、看待环境。在城市中,建筑只是其中的一个角色,而环境才是整体。建筑师过去的工作通常注重满足业主的需求和建筑本身的功能要求,但是城市设计工作就要求建筑师有环境意识。现在很多大尺度的建筑项目身处复杂的环境之中,也要求建筑师以规划的眼光来进行设计,这和仅仅关注建筑单体所做出来的设计是完全不同的。

建筑师本身的工作关注美好生活和人居环境,也是我们城市中传统文化基因的主要传承者,因此能够参与到城市设计中是水到渠成的。传统的城市规划师更加注重资源的平衡,关注宏观层面与国家政策的协调;而建筑师群体更具有对场地的感悟性和敏感度,所受到的专业教育具有原创概念优先、形态设计为主的特点,对于价值的判断相较规划师要更加个体化和亲民化。在建筑师未来的工作中,传统上直接塑造宏大叙事空间的机会将越来越少,因而建筑师更应该关注通过个体或局部环境的提升来创造高品质场所的机会,结合更为宽泛的社会经济、环境影响、系统协调的城乡规划学、风景园林学、地理学以及工程科学的优势特长为城市转型献计献策。我相信如果更多的建筑师参与到城市设计工作中,将会对中国城市包括城乡未来的发展有着非常重要的推动作用,我对此充满期待!

致谢

感谢汤山温泉度假小镇城市设计项目团队:王建国、雒建利、蒋楠、吴晓等。

图片来源

图1来源于矿坑公园展板;图2,11为许昊皓摄影;图5来源于城市设计团队;其余图片为王建国摄影或绘制。