生态修复驱动下的南京汤山矿坑公园景观实践

王墨

广州大学建筑与城市规划学院

上海张唐景观设计事务所

业主:南京汤山温泉旅游度假区管理委员会

建设地点:江苏省南京市江宁区

主持设计师:张东、唐子颖

景观设计团队:张卿、徐敏、陈逸帆、袁帅、杨玉鹏、刘昕、卞少豪

生态设计团队:王墨、徐敏

装置设计团队:刘洪超、郑佳林、范炎杰、孙川

用地面积:40ha

设计时间:2017—2019

建成时间:2019

摄影:张海

1 生态修复驱动

人居环境的生态修复是作用于社会生态结构下的一项高度复杂的系统问题,需要响应生态系统与社会经济要素间的相互作用关系。生态修复的范畴也由自然生态系统扩展到生态经济系统、社会生态经济复合系统,相应的脆弱性研究和适应性措施也涵盖了环境、社会、经济、制度等多维度领域[1]。工矿用地由于传统粗放的开采方式,往往会对水文地质条件造成难以逆转的改变。在后工业的转型过程中,遗留下来的水污染、大气污染、固体废弃物污染以及地质灾害等环境问题十分严峻,因此工矿用地的生态修复已成为我国生态修复工作的重要对象。

2017年,住房与城乡建设部正式发布《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,明确提出“城市双修”的工作内容,即“用再生态理念,修复被破坏的自然环境要素,改善城市环境质量,实现生态修复;用更新织补手法,拆除违法建设,修复城市设施,整治景观风貌,塑造地域特色”。同年,南京市被列入城市双修试点城市,而汤山矿坑修复则被选为南京市城市双修的首个启动项目。作为首个启动的试点项目,意味着我们需要以一种开放的视角去探索场地中生态功能修复和城市功能织补的联动关系,若以生态修复为切入点驱动废弃矿坑向高品质公园绿地的转型,则有机会为城市双修实践提供新的思路。当“矿坑”与“生态修复”“公园”“城市修补”等关键词相结合时,也为风景园林师留下了广阔的想象空间,思考如何定义城市双修导向下生态与活力间的平衡关系。

2 生态景观回顾

2.1 场地与情景

汤山矿坑位于南京市江宁区汤山国家旅游度假区,汤山山体南麓,距南京市区约1h车程。20世纪90年代,当地成立了龙泉采石场,主要从事石灰岩的露天开采,直到2004年正式停工,形成了四处三十米至百米落差不等的巨型矿坑。从几公里外的美泉路上远远望去,清晰可见汤山山麓葱郁之中大片山石裸露的采石宕口,灰白刺眼(图1)。然而当走进宕口时,落差高达百米的巨大体量感以及遗留下的工业机械与自然之间的博弈痕迹却气势蓬勃(图2)。此外,由于采石场停采多年,植被已悄然从破碎的宕口石缝中生长出来,与冷峻石壁交相呼应出顽强的自然肌理,令人感叹。在最初接触到汤山矿坑时,参与项目调研的各方都认为遗存的采石宕口十分壮观,但粗放开采形成的地貌毕竟是汤山的一道“伤疤”,而风景园林师的介入似乎是为了“妥善”地通过岩壁复绿来掩盖裸露的宕口,“抹去”汤山这段矿石开采的经历。

实际上,当时关于采石场后工业转型的景观实践在国内已有许多成功案例,如上海辰山植物园矿坑花园[2]、杭州良渚矿坑探险公园[3]等。这些矿坑公园的成功之处正是在于能够敏锐捕捉工业过程留给场地的特质,甚至将一些特殊的或负面的资源转化成项目特质[4]。也正因如此,南京汤山温泉旅游度假区管理委员会(以下简称“管委会”)与设计团队进行了充分沟通,最终确立了在保有采石宕口工业地貌的基础上,探讨这一郊野公园关于生态修复和城市修补的承载方式。

2.2 视角与协作

除采石宕口裸露风化且有危岩崩落的地质风险外,场地在长时间的采石过程中还留有大面积的废弃碎石渣堆场,使得堆场区域土壤贫瘠,同时也影响着更大范围的水文和植被状况(图3,4)。此外,在土壤贫瘠的渣土区生长着大面积入侵植物加拿大一枝黄花(Solidago CanadensisL.),对场地现有林地的多样性和稳定性构成了环境威胁。因而,关于宕口的地质灾害、水文、土壤和植被这四项内容的系统性修复,是实现矿坑生态修复的前提工作。

正是因为生态修复的系统复杂性,以任何单一视角推进的修复工作可能都有局限性。作为城市双修的试点项目,更大层面是需要探索一种可能的新范式或者思路,以引导将来更大规模的城市双修实施工作,这也意味着具体工作过程的推进并无严格意义的标准或者参照。但是,不能量化就难以管理,因此我们参考研究了国际上认同度较高的一系列开放空间可持续性导则和标准,并建议选择《可持续土地设计与开发评估体系第二版(Sustainable SITES Initiative Version2,SITEs v2)》作为本项目生态修复的过程手册[5]。SITEs v2涉及场址环境、设计前评估与规划、水、土壤和植被、材料、健康与福祉、施工、运营和维护、教育和性能监控、创新或优良表现等10部分,涵盖18项先决条件和48项得分点。汤山矿坑的景观建设属于棕地场址的重新开发,符合“场址环境”的关键得分点要求。我们也将SITEs v2认证作为工作主线来支撑矿坑生态修复和景观营造的想法与管委会进行沟通,并得到了管委会的大力支持,尽管当时中国大陆并没有获得SITEs v2认证的景观实践先例。

在确定汤山矿坑符合SITEs v2认证的场址要求后,第二步就是在“设计前评估与规划”工作中采用整合设计流程。首要的要求是组建一个整合设计团队,管委会牵头组织了景观、规划、建筑、地质、环境、工程和运营的专家团队,同时制定了贯穿规划—实施—运营的协作式沟通流程。在方案初期,通过不同专业视角下可能出现的冲突和隐患进行了充分讨论,这也使得我们在早期制定策略时不仅有效规避了后期可能遇到的不必要的问题,而且可以尽早明确工程项目的可持续原则和绩效目标。进而针对相关生态修复的绩效目标,委托专业团队展开了有针对性的设计前场址评估工作,包括社区和关联性、水、土壤和植被、材料清单以及地质灾害评估等内容,以明确场地中植被和土壤保护区边界以及宕口地质修复的工程方案。

2.3 布局与策略

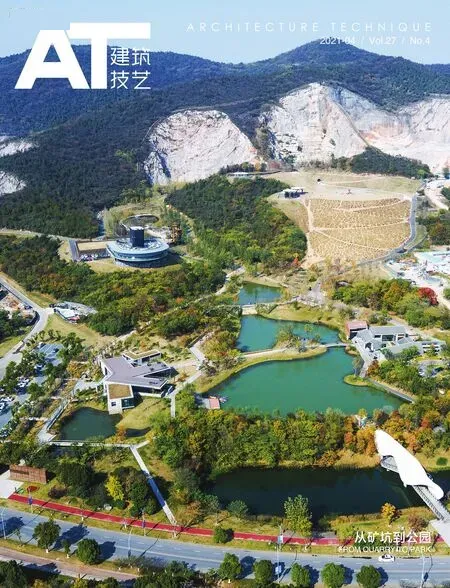

1 开发前的汤山矿坑公园

2 矿坑宕口

4 池塘

5 总平面图

矿坑公园的景观营造首先应当是依托场地矿坑和山水特质进行的内容营造,在环境评估和绩效目标的导向下创造出丰富的景观体验(图5)。四处矿坑宕口设定了不同的景观功能,由东至西分别是温泉浴场、攒子涧、天空走廊和伴山营地;两处主要的碎石渣堆场则被塑造成为矿野拾趣乐园和阡陌花海。矿坑公园入口区域的原有鱼塘湿地则结合水文改善策略和预期的游憩承载力进行景观营造,将水体和绿地环境塑造成为生态品质和参与性更高的三叠湖景区。

矿坑公园的整体体验动线围绕“水”“山”“崖”和“矿”进行展开,即以三叠湖的水生态景观营造为起点,伴随着不断逼近宕口的爬坡过程以营造大地景观的阡陌花海,进而通向攒子涧、天空走廊的宕口游览区,再返回至矿野拾趣乐园进行互动和欢愉体验(图6)。

三叠湖景区是矿坑公园的门户区域,采用三叠水坝的水文管控做法消解场地高差,强化水体空间绵长而富有层次的视线观感,同时创造稳定的水动力环境以提升水体净化的效果(图7)。三叠湖作为场地重要的置留池,设计后的水量调蓄能力能有效管控场地内95%的年降雨量,同时也作为景观灌溉用水的重要水源。水岸边界的恢复性设计也使得矿坑公园范围内的水生态系统恢复范围达到水域范围的90%以上。此外,三叠湖畔巧妙设计的游客服务中心和云几茶室(图8)也提升了门户区域的体验,丰富了水岸的视线关系。

阡陌花海则是由三叠湖景区通往宕口的过渡区域(图9),原为大面积的碎石渣堆场,整治难度和工程量巨大。经过与运维团队的沟通,我们设想以一种运维管理的思路去激活现有场地,通过时令花卉种植的方式逐步改良土壤,同时塑造符合场地体量的大地景观。在场地中通过运维管理的主动性植物景观营造,也被视为对抗入侵植物生长的绝佳方式。

攒子涧和天空走廊所属的两处宕口是矿坑公园地质体验的主游览区。经过地质团队的专业评估,被破坏的宕口岩壁由于石灰岩地质特征,存在较大的风化崩塌风险,需充分做好加固工作和主动性防护措施(图10)。因而,我们对崖壁周边的景观栈道选线和做法也进行了多种研究,以权衡栈道的风险和造价关系,同时力图使人们能够在空中栈道中近距离感受矿坑的魅力(图11,12)。

6 鸟瞰

7 三叠湖

8 云几茶室

9 湿地花涧

10 攀爬步道

11 天空走廊

矿野拾趣乐园与阡陌花海一样,原先都是大范围的碎石渣堆场,土壤贫瘠,水土流失严重。我们希望在此处强化后工业景观的参与性体验,因此设置了结合过去采矿活动的无动力儿童乐园(图13)。根据现场条件,在恢复生态基地和水土保持的基础上,通过采矿盒子的装置组合设计,以欢愉的体验方式复原了当年的采矿过程(图14)。目前,矿野拾趣乐园在矿坑公园中是需要单独购票进入并且独立管理和运营的区域,购票收入用于儿童乐园的设施维护、升级改造等工作内容,同时也为游客提供必要的保险服务(图15)。

2.4 过程与管理

得益于跨学科团队的有效交互,矿坑公园在景观设计阶段的推进较为顺利。多专业协同的工作方式使得很多后期建造和运维所暴露的问题被前置,也使得施工过程中能够最大化地保护生态敏感区域。在选用材料方面优先考虑本地环保材料,缩减运输成本和环境影响,提升材料回用效力;在标识系统的设计中也充分考虑后期运营和环境教育的情景状况等。就目前而言,项目运维团队仍然与设计方保持着密切联系,设计师也经常参与到矿坑公园的现场解说当中,这也使得我们能够充分了解项目的运营状况,甚至收获在设计之初未曾设想的惊喜。

生态修复是一个漫长的过程,环境和运维团队在建成后维持着对矿坑公园的环境状态跟踪,使得在建成初期容易暴露的诸如局部水体流动性受限等不稳定环境问题得到了及时解决。此外,也有许多高校团体对矿坑公园的建设和运维有着极大兴趣,以多样的形式参与到矿坑生态修复和景观使用状态的调研当中。南京林业大学的苏同向教授在方案阶段就为本地植物选种和植物群落营造提供了技术支持;同济大学的沈洁教授带领团队调研了公园中低影响开发措施的水文绩效;广州大学风景园林系也将矿坑公园作为了《生态修复与设计》的课程选题等。来自公众、运维、高校等多元的信息反馈,是调整公园发展和维持场地活力的重要途径。目前我们也已将SITEs v2的过程认证交由第三方进行专业评估,认为目前的建设程度可以达到黄金级标准,后续建设中如果能在清洁能源使用等方面进行进一步拓展,则有望冲击铂金级标准。

尽管有多专业、多视角的协同,即使工程团队在方案阶段就有着较高的参与度,在施工阶段仍然会出现一些意外。意外的原因也可能是由于我们参与大型市政项目的经验较少,对其中的操作方法和流程并不熟悉。总体而言,矿坑公园景观实施的完成度并不十分理想,尤为明显的是受到工期调整和运营计划的变动影响,许多植被景观的设计被过度简化为单一的草坪。实际上,在高速的景观建设节奏下,丰富多元的植被所营造的长期效益往往容易被低估或忽视。

汤山矿坑公园建成后得到周边市民的广泛欢迎,也使得我们对汤山矿坑公园的持续开发充满期待。相较于大型开放空间的景观完成度,输出有趣的内容和丰富的体验方式或许更加重要。在人工环境当中,场景能否被人们持续关注和使用,或许才是维持其生态可持续性的关键。

13 矿野拾趣乐园

14 滑梯与人群

15 圆形跳网

3 结语

沿用唐子颖老师的话说,“自然山水一旦伤筋动骨再自我修复是一个漫长的过程。人们简单进行掩盖是容易的,但掩盖并不能让未来少犯错误,与其如此不如正视错误”。