数字链

——生成设计与精确建造的桥梁

李飚 唐芃 李鸿渐

东南大学建筑学院建筑运算与应用研究所

东南大学建筑设计研究院有限公司建筑运算与应用联合教授工作室

业主:南京汤山温泉旅游度假区管理委员会

建设地点:江苏省南京市江宁区

建筑设计:东南大学建筑设计研究院有限公司建筑运算与应用联合教授工作室

联合设计:南京倍立达新材料系统工程股份有限公司

项目负责人:李飚

设计团队:李飚、唐芃、李鸿渐、郭翰宸、杨波(结构)

建筑面积:293m2(桥面面积)

设计时间:2018

建成时间:2019

摄影:许昊皓、王笑、唐芃

1 项目概要

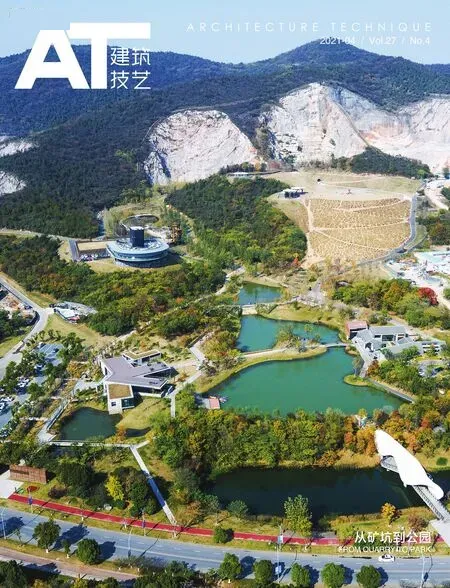

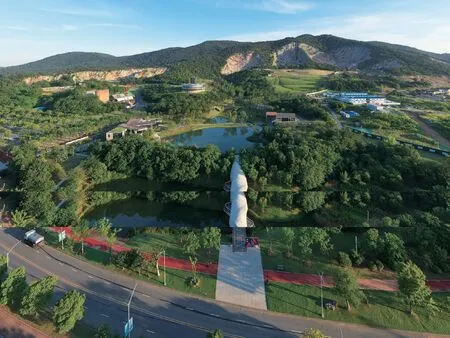

南京汤山矿坑公园入口景观廊桥是连接城市道路与园区的人行入口,景观桥北起美泉路,桥身跨越场地既有池塘,指向北侧湖面并与矿坑宕口遥遥相对。作为园区游览路线的起点,廊桥一方面是城市景观与自然景观的过渡载体,引导游人进入园区、跨越通行;另一方面作为景区入口的标识,需兼顾其引导性和标志性,同时体现出园区的风格定位,形成由喧闹城市到天然盛景的“过滤器”。廊桥内外空间贯通,其本身也成为公园一景。

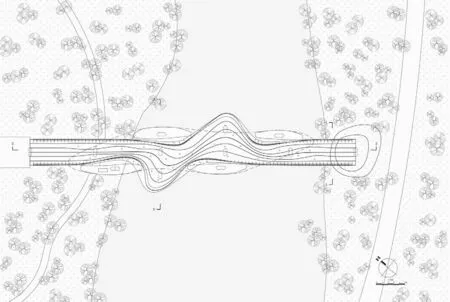

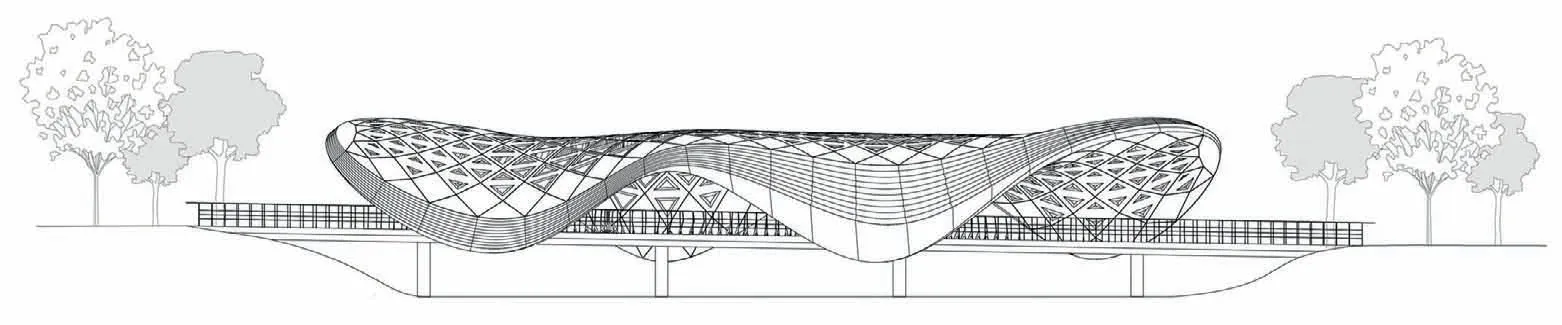

桥身设计顺应场地既有现状,借助自然地形,缓坡向西北方向引入场地。桥面入口处标高57.4m,出口处标高58.3m,高差约1m,平桥桥面长52.7m,桥面面积293m2;上盖部分长43.2m,平均宽度8.7m,内部最低点距桥面3.1m,外部最高点距桥面6.1m。廊桥连廊对景巧妙地将人流引导向北侧矿坑宕口,出口与园区内景观道路连通,向东可到达茶室,向西可通往园区游客中心。桥体为钢筋混凝土框架结构,廊道上盖为钢筋混凝土网架结构外挂GRC(Glass Fiber Reinforced Concrete,即玻璃纤维增强混凝土,异形曲面建筑常用表皮造型材料)。项目抗震设防烈度为7度一组,结构设计使用年限为50年。

2 设计意象

为体现从城市环境到矿坑公园的氛围转换,穿过廊桥进入景区的设计意象在方案设计之初就已经确定。这是一条由城市道路跨越水面指向公园湖面的通道,其本身的体量厚重而低矮,仿佛在崖洞中穿行。光线通过“崖壁”上富有韵律的自由开孔引入,在桥面上形成富有节奏的光影。与这个空间体验形成鲜明对比的是走出廊桥后开阔明亮的公园美景,而始终引导着人们向前探索的是作为廊桥出口对景的矿坑特有的景观。从厚重低矮到豁然开朗的空间气氛转换,在心理上加强了场景切换的仪式感,完成从路途奔波到轻松游园的心理过渡。这种特殊的进入体验也在后续方案的调整中一直得以延续。

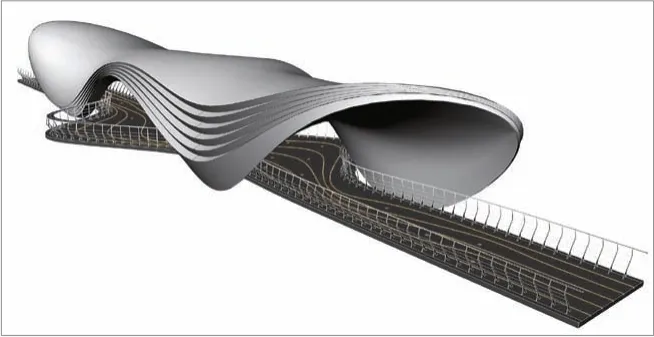

最终实施的方案造型来源于自然山体和岩洞,并关注人在廊桥内部的感受与周边环境的互动关系。为简化受力逻辑,使结构体系更加清晰明确,景观桥分为步行桥面(平桥)及罩住步行桥的上盖两个相互独立的结构体。上盖部分采用白色有颗粒感的GRC装饰混凝土表皮,使廊桥整体显得粗犷自然,其侧边缘流畅起伏的曲线与场地中的自然山体和矿坑遥相呼应,在坚硬质感的基础上使整体效果更加流畅轻盈。褶皱内部预留空间安装灯带,在夜色中勾勒出廊桥标志性的轮廓曲线。构件分缝顺应曲面形态均匀分布,表面微微凹陷的三角图案若隐若现,随整体形态收放变化,形成连续自然的纹理,为桥面空间增添了更多尺度宜人的有趣细节。

1 鸟瞰

2 总平面图

3 建成效果与地形关系

4 建成前场地环境(2017年)

5 建成后矿坑宕口的对景(2019年)

供行人步行的平桥为常规的钢筋混凝土结构,桥面总长52.7m,其中最窄处桥面宽度为3.6m,最宽处为7m,桥面总面积为293m2。平面形状顺应上盖部分的曲线走势,呈迂回曲折的S形,其中S的两处突出上盖的部分形成开敞的可供游客休憩眺望的观景平台,为游客穿行增加了趣味感。桥面的面层选用混凝土镶嵌石子的做法,筛选2~5cm粒径的黑色石子作为材料,在其中镶嵌了直径3cm的点状LED灯,这些点状灯具与流线形LED灯带共同组成桥面的照明系统。经过模拟集群算法,生成了灿若星河的照明效果,在夜晚与桥身的照明共同勾勒出浮于水面的奇幻效果。桥栏杆配合桥的整体形态采用了模拟生物体骨骼的构成逻辑,通过对自然生物结构的模拟,栏杆形式随桥面边缘曲率不断变化,形成连续渐变的有机形态。所有栏杆形状各异,其加工图纸均由团队编写的计算机程序自动导出,并由激光切割机等数控加工设备精确制造,保证了最终设计成果的准确性。栏杆扶手在桥面凸出的休憩平台处逐渐放宽,便于游客放松依靠、驻足观景。

6 桥面灯带夜间照明效果

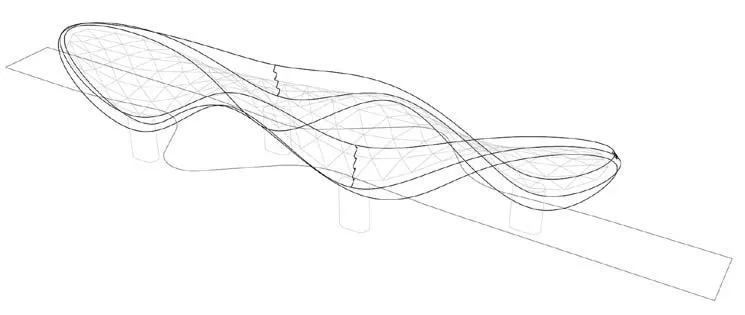

7 方案设计模型

8 白色带岩石颗粒效果的GRC面材

9 桥面黑色卵石与点状LED铺装试样

10 形体控制空间曲线及关键剖面

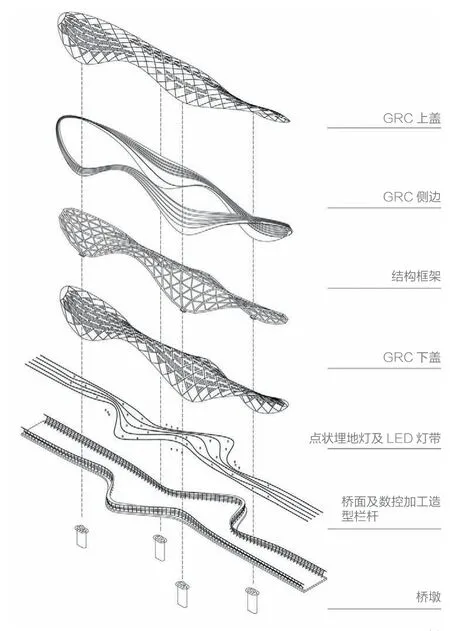

11 景观廊桥轴测分解图

3 设计细节

景观桥的上盖异形曲面部分采用单层结构网壳外挂GRC混凝土构件做法,也是方案深化设计阶段的重点和难点所在。上盖部分整体形态可分为上、下表面以及侧边三个区域,连续变化的曲面模糊了竖直和水平方向之间的硬性边界。侧边缘层叠的皱褶形态呈周圈环绕,并随整体形态起伏收放变化——在桥两端收窄使边缘更加轻盈,在中部又如散落的丝带层层扩大,将钢结构网壳与混凝土基础的连接处隐藏其中。上盖复杂的曲面整体形态由若干关键剖面所限定,并由三维建模软件中相应的曲面生形函数计算生成。设计师通过对关键截面曲线形状以及截面位置、角度的调整,实现对整体造型的控制。截面中的折线最终形成侧边区域的皱褶形态,通过硬朗的棱线突出曲线的蜿蜒走势。深化后的截面同时为侧面周圈环绕的灯带预留了安装空间,使得灯具线路得以隐藏,通过混凝土表面漫反射形成柔和的灯光效果。

在方案概念设计阶段形态意象初具雏形后,经过与团队结构工程师的共同探讨,最终确定上盖部分选用单层网壳结构体系。通过概念模型确定钢网壳的基准三角网格,由团队结构工程师进行验算,并根据结果反复调整,确定合理的结构网格。GRC曲面混凝土构件自身背面预埋钢架,并通过焊接连接杆件及相关调节构造与主体结构相连接,因而其表面与主体结构间的距离受自身结构和安装空间的约束,需控制在一定范围内。在上盖罩棚曲面造型的深化阶段,主要工作就是在确定的钢结构网格和GRC预留空间的限制下对曲面形态的不断调整。

单个GRC构件的外形尺寸受成型效果、制造工艺、曲面曲率、交通运输、综合造价等多方因素的制约,经过与加工单位多次讨论和试验,此次设计中GRC单元构件的尺寸被限制在2m×2m范围内,以保证构件分缝网格对应于整体的适宜尺度和结构网架的尺寸,在完成效果和加工建造的便利性之间取得平衡。整体造型的分块设计是本项目的工作重点之一。常规做法是通过间距固定的正交网格对曲面进行划分,以便保证构件单元与主体结构之间的连接网架相对统一,降低施工难度。然而考虑到施工安装阶段的误差,单元构件之间必须预留一定宽度的缝隙用于误差消解。这一操作使得正交体系下的网格分缝常常显得生硬,影响曲面造型的整体效果。考虑到以上因素,设计团队选择以单层钢结构网壳的网格尺寸为参照,结合曲面自身UV曲线对上下表面进行剖分,根据各构件单元自身形状尺寸以及与结构网格间连接的合理性,调整和优化相关控制参数。侧边区域的单元构件则根据上下表面剖分后曲面边缘对应的分割点进行划分,并与上下表面边缘及与之相连的小构件合为一体,增加了施工的便利性。最终单元构件安装完成后,通过白色密封胶填补构件间隙,保证了上盖部分的防水性能。与曲面逻辑一致的分缝线条同时也为整体造型带来了更多装饰性细节,丰富了项目的视觉感受。

4 非标曲面设计的数字化实现

非线形曲面造型建筑因其灵动自由的形式特点,常用于对标识性要求较高的设计场景。随着三维曲面建模软件的不断推广完善以及曲面幕墙技术的逐步普及,越来越多的剧场、高铁站等城市大型公共建筑通过个性化的曲面造型塑造其独有的地标形象,参数化异形曲面建筑设计也成为了建筑设计行业的高频热词。然而近年来国内大量涌现的曲面建筑实例却出现了建造困难、造价浪费、空间比例尺度失衡等现象。究其根本,在曲面建筑看似自由流动的形象背后,需要严格的数理逻辑把控,其实现也要依托设计师扎实的形式感、功能性的协调能力和对施工流程的充分了解与严格把控,其建造相较常规建筑要求苛刻数倍。通常三维异形曲面在建模平台通过各类函数和参数集得以精确描述,建筑师通过选择函数和调整参数实现对形体的控制,因而必须对相关软件及生形函数足够熟悉,才能加以灵活运用并服务于具体的设计情境中。在实际的设计过程中,结构和造型设计则需要同时考虑,逻辑清晰简明的结构配合是项目落地的关键因素。与此同时,曲面幕墙的加工建造工艺也是形体塑造时需要重要考虑的限制因素,构件尺寸限制、需要预留的最小安装空间等具体细节需要在方案造型设计之初就加以考虑,并以参数方式写入控制程序。

12 西立面图

13 西立面建成效果

笔者所在的东南大学建筑运算与应用研究所,在建筑生成算法及数控加工建造方面具有一定的科研和教学经验积累,主要研究方向是基于“数字链”的设计—建造全链条方法实现。本项目提供了一次很好的将科研成果向实践转化的机会,从生成设计到数控建造的过程,通过设计算法生成形体并导出加工数据,通过机械臂、激光切割等数控加工设备(CNC设备)加工并在现场拼装建造完成。其中CNC设备的优势在于依据数据而不是依据图纸进行加工,因此得到的构件尺寸极其精确,但这同时也要求生成设计本身各个环节同样准确无误。“数字链”中任意一环的小错误都可能直接导致整体项目无法安装,因而设计师必须对从生成算法到制造工艺的每一个细节都了如指掌。在最初接到本次任务时,团队感受到了巨大压力:这种规模的标识性构筑物设计对团队是首次尝试,其结构形式、安装形式都需要专业配合,工艺细节也都需要深入探索,对我们是机遇也是一次实战演练。

14 建成实景

15 建成实景

16 建成实景

17 建造过程

5 结语

本项目作为连接城市与自然景观的景观连廊,也是景区主要的人行出入口。设计追求精确细致的非线性造型,探索基于数字技术的设计方法,力求建筑设计与结构设计精确配合,既创造出漂浮于水面的外观效果,又有在洞穴中探险的内部感受。在设计中采用了运算化设计技术,将设计的形态通过数据流传输到建造端,再现到实际效果中,是一种无纸化设计技术。基于数字链的算法程序生成了建筑形式,并可以精确调整形式与结构的关系,精确计算出每一个与结构网格相对应的GRC体块数据,使得非标曲面造型可以完美再现,将误差减少到最小。

基于数字技术的生成设计—数控建造的过程,符合未来新型建筑工业化的要求,建筑设计及其建造实现本身也是对各要素综合平衡的过程。对于追求表现力的非标曲面形体,对设计师在三维曲面找形、传统设计训练下的比例关系、对先进加工工艺的了解等方面提出了更高要求。在专业分工日益细化、各专业技术突飞猛进的大趋势下,建筑行业需要依托数字链技术,使更多设计要素与行业先进技术产生联系,展现出更多的可能性。在这样的背景下,生成设计中的算法模块是可以积累复用的,在不同设计要求下能够应对不同场景,这也是数字化设计相比于传统设计方法的一大优势。

图片来源

图3,15,16为许昊皓摄影;图6,13为侯博文摄影;图8,9为唐芃摄影;图14为王笑摄影;其余均为作者自摄或自绘。