矿坑蘑菇

——汤山矿坑剧场配套服务用房

徐笑 李竹

东南大学建筑设计研究院有限公司

业主:南京汤山建设投资发展有限公司

建设地点:江苏省南京市江宁区

主持建筑师:李竹

项目建筑师:徐笑

设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司建筑技术与艺术(ATA)工作室

结构设计/机电设计:东南大学建筑设计研究院有限公司翌构工作室/综合二院

胶合竹伞结构顾问:南京林业大学国家工程中心生物质材料与结构研究团队/黄东升、周爱萍、刘燕燕、孟雨皓

建筑面积:745m2

设计时间:2018

建成时间:2019

摄影:时差影像、钟宁

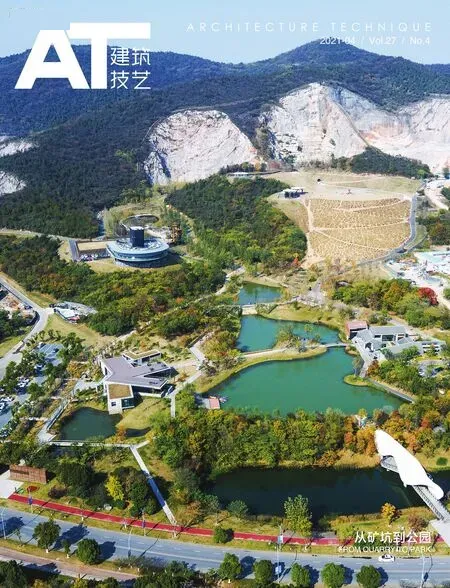

1 规划

南京汤山以盛产温泉而闻名,地质以石灰岩为主,矿坑公园位于汤山山体南麓,这里曾经是汤山最大的废弃矿坑——龙泉采石场。从南侧的美泉路望去,4个矿坑高度从约30m到近100m不等,裸露的灰白色岩面在山体的葱茏中显得非常刺眼,仿佛脊背上的巨大伤口。这个废弃的矿坑区域被规划建设成为结合科教娱乐、亲子活动等内容,并强调参与性、体验性、互动性的矿坑公园,占地面积约18ha。在张唐景观所做的景观设计中,4个矿坑宕口由东到西分别作为温泉酒店、攒子涧、天空走廊和伴山营地,ATA工作室的任务就是为伴山营地设计配套服务用房。

2 场地

从场地空间上看,营地及其配套服务用房的用地分别利用了一大一小两个相邻的长条形矿坑。大矿坑长、宽、深约为210m×10m×35m,小矿坑长、宽、深约为70m×40m×25m,坑底都是碎石和杂填土。由于矿坑地处“方山地质走廊带”,因此杂填土中经常夹杂着一些矿坑开采后散落的方解石结晶体。虽然经过人为开采后的石灰岩壁显得疮痍而破碎,但扑面而来的恢宏尺度依旧给人强烈的震撼感。同时地质岩层间已悄然长出的植物,让整个采石场的岩壁看起来好似一副天然鬼斧的山水画卷。

改造后的大矿坑平日用作举办音乐节、宠物节、卡丁车赛场等大型集会游乐活动,而小矿坑主要为游人提供休息、饮品售卖、洗涤、租赁、卫生间、管理、设备间等相关配套服务功能。

3 尺度

即使是小矿坑,尺度也是巨大的。但是由于在坑内缺乏参照物和遮挡物,如果不能近距离用身体去对比、丈量岩壁,反而让人难以感受到矿坑巨大的尺度。但破碎的岩面又要求建筑和人群进行退让以留出必要的安全距离,因此设计中必须找寻出一种方式去还原和强化这种原始的空间感。

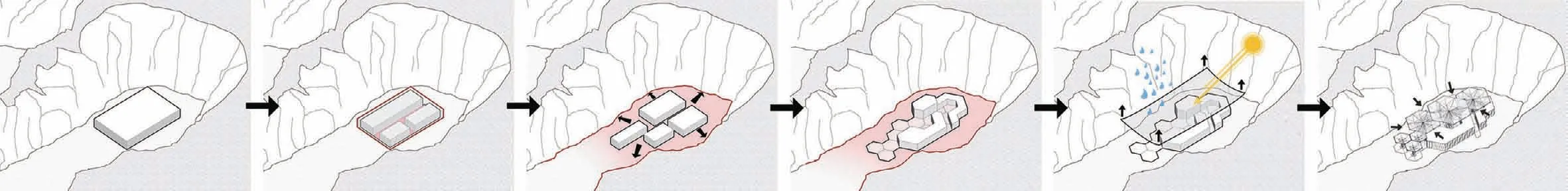

4 策略

在汤山矿坑公园的生态修复中,张唐景观认为:“自然山水的自我修复是一个漫长的过程。……与其掩盖、不如直面这些破坏,从而使人更加敬畏和珍视自然,这何尝不是一种环境教育。”

古人云:“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。”就像山洞是野外的天然栖身之地一样,矿坑的岩壁也可以作为建筑的围护结构,倘若再辅以遮蔽之物,即能满足人们基本的停留、休整需求。出于汤山山体的稳定性和施工难度考虑,我们选择在人群活动的范围内设置上盖物,同时对需要气候边界的功能配以房间,“建筑”便由此成型。

1 大坑的动与小坑的静

2 形体生成图

3 总平面图

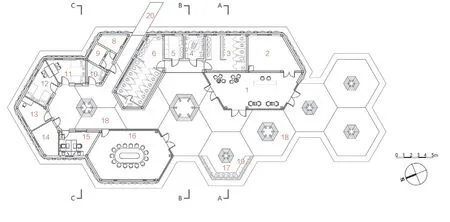

5 布局和路线

由于矿坑内缺少遮挡物使得视线一览无余,削弱了人们对矿坑的尺度感知,因此利用房间的平面布置对视线进行适当的遮挡,同时通过对人们行为流线的组织形成空间停顿点,引导人的视线去感知岩石、空间和场地。房间的平面转折,与岩壁共同围合出三个区域,随着使用者的进入狭长的矿坑依次展开。考虑到不同功能的使用频率,最靠近坑口处布置零售、租赁区域,居中是以休息接待、盥洗、公共卫生间为主的服务区,最后是较为私密的后勤区,主要分布员工管理、休息和设备用房。使用者在穿越这些区域的同时,其视线将被引导至特定的开口方向,有时是一整片岩壁,有时是“伞冠”交错间透出的缝隙,最后在后勤区“狭缝”处栈桥的引导下来到岩壁前,当回望这个虚幻的“建筑结晶体”,给人一种类似冥想、反思的体验。

4 夜景鸟瞰图

5 平面图

6 岩壁是建筑的另一侧围护结构

7 建筑夜景

8 建筑夜景

9 立面图

10 爆炸图

6 界面

界面是一个建筑的表情,也展现出建筑对外的“姿态”,通常包含材质、形式等要素。在矿坑这个特定的环境中,设计想表达的观点是:相对岩石展现出的刚毅和永恒,人工无意与自然抗衡,而是选择用示弱和退隐来表达对自然的谦卑。

这样的设计态度具体表现在房间朝向岩石的一面,采用菱形错动的镜面不锈钢板包裹,再加上六边形平面形状,以此试图模糊建筑的边界,弱化房间和岩壁之间的距离感。多角度镜面的反射效果顺应了破碎的岩面肌理,虚幻的形体表达也映射了场地中散落的方解石结晶体。而房间朝向人行流线的界面则采用温暖的胶合竹板饰面,这种外虚内实的材料表达,仿佛在坑底的空间中撕开一道人行的裂缝。

11 夜景下的镜面不锈钢表情

12 日景下的镜面不锈钢表情

7 庇护

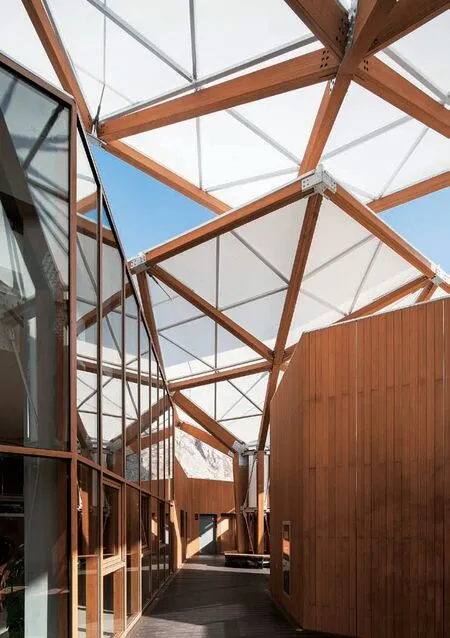

用什么样的方式来塑造遮蔽物,既能遮阴避雨、又能与环境相融?这是项目设计关注的重点。经过比选,最终选择了胶合竹材与钢构件组成的复合伞状结构,7座大小不一的伞状构筑物覆盖在人群活动区域的上方,最大的伞直径13m、高9m,最小的伞直径7m、高5m,大小不同的伞相互交错重叠,其下支撑的束柱宛如植物的杆茎,对人的视线起到了空间引导的作用。设计利用坑外视线的尺度错觉,使原本从坑外看起来很渺小的空间感知,在人进入到伞下后被放大还原,使人产生一种如同蝼蚁穿过菌丛时的庇护感。通过这种在自然中被缩小的感知体验,唤起人们敬畏自然的意识。

8 伞状物

伞状构筑物主要由伞冠、伞茎、基座三部分组成。考虑到风荷载以及光线、视线的因素,伞冠呈现上大下小的漏斗形,由PVDF膜、龙骨、不锈钢斗口构成,斗口固定在伞茎下部束柱之间的预留空间上端,并用雨水链将雨水引流至地面,烛台座形状的基础在杯口中预留排水管以排走雨水。此举是考虑在野外环境下,若发生落叶在伞冠底口堵塞或积雪堆积的情况时能够及时清掏。

为了让伞冠呈现出一种“轻薄”的效果,采用了30%透光率的膜材,同时为了尽量减小胶合竹材的截面尺寸,设计团队采用拉杆、拉索和胶合竹梁共同作用的受力体系,钢铰节点投在膜材上的阴影不禁让人联想到了日晷。

13 伞冠与树丛

14 伞下庇护空间

15 伞下庇护空间

16 伞底部漏斗细部

17 对矿坑之前“树干”林立镜像的映射

9 结语

无数惨痛的教训不断地告诫我们,对待自然要怀有敬畏之心,即使作为掌握越来越强大的工程能力的人类,也更需冷静地意识到人为力量在自然面前的渺小。自然可以离开人类,但人类却离不开自然,人类是需要自然来庇护的。“矿坑蘑菇”——汤山矿坑营地配套服务用房,小心翼翼地运用技术手段,在曾经遭受破坏的自然场地中为人们营造了一个可供栖息的空间。