一次竹林与沟渠之间的在地建造

——汤山猿人洞游客服务点

王嘉峻 李竹

东南大学建筑设计研究院有限公司

业主:南京汤山建设投资发展有限公司

项目地点:江苏省南京市江宁区

主持建筑师:李竹

项目建筑师:王嘉峻

基地面积:约1 440m2

建筑面积:约800m2

设计时间:2017

建成时间:2019

摄影:钟宁

南京市江宁区汤山街道有一处古猿人洞遗址,作为继云南元谋、陕西蓝田、北京周口店、安徽和县猿人之后的又一重大考古突破,同时也是远近闻名的科教、旅游景点。2017年,因景区发展需要建设多处游客配套服务设施,其中就包含一处入口旁的游客服务点,主要功能是用作游客服务的售卖、茶饮、管理、休憩和卫生间,面积约800m2。

1 场地

由于地处汤山山体的北坡坡脚,整个场地沿东西走向的坡底平缓地带展开,山上竹林密布,一条泄洪用的沟渠横贯始终。由于山体的石灰岩地质难以存水,因此沟渠在旱季和雨季呈现出截然不同的景象——旱季基本见底,但在雨季极端暴雨情况下沟中洪水汹涌。这条不起眼的沟渠,是汤山的母亲河——汤水河。沟渠与道路之间是景区停车场和景观用地,业主的本意是将建筑尽量集中安插在竹林和沟渠之间的一小块林间空地里,同时建筑需要体现出汤山的自然人文特征。石材来建造几无可能。此外,竹林和树林在汤山也无法用作建材的林场供大面积砍伐,因此传统意义上使用石、木等地方材料的乡土建造,必须以更广义和与时俱进的眼光去对待。这样一来,如何能做到建筑的由地而生?建筑的在地性又该怎样去体现?我们决定从场地中找寻答案。

经过踏勘,我们发现原有场地紧邻沟渠的另一侧是一个公交场站,有意思的是其管理用房应对场地的处理方式——一个架设在沟渠上的简易房子,不仅实现了沟壑两端空间的连通,而且让原本仅被用作泄洪的沟渠具备了被观赏性,这样的情景让人不禁联想到日本的赏樱圣地——“目黑川”。场地中空间通透并与周边竹林极其协调的自行车棚,也给人留下了深刻的印象。这些都在启发着我们:如何用空间的张力和质感去回应环境,如何继承前人经过时间磨砺的姿态,这些是否都可以归类为建筑在场地中的“在地表达”方式?

2 在地表达

汤山以盛产温泉而闻名,石灰岩地质特征显著,这也是早年山体上采石场、宕口遍布的原因,甚至其核心景点——发掘出古猿人化石的“葫芦洞”,也是在采石过程中发现的,因此采石几乎代表着汤山镇的一种集体记忆。但随着“城市双修”的推进,汤山所有采石场早已陆续关闭,使用本地

3 在地空间

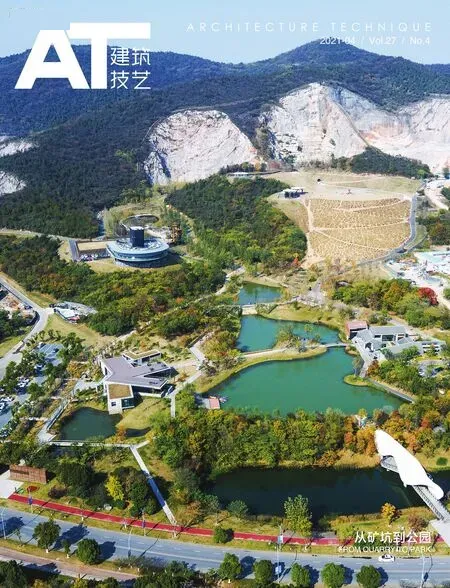

1 鸟瞰图

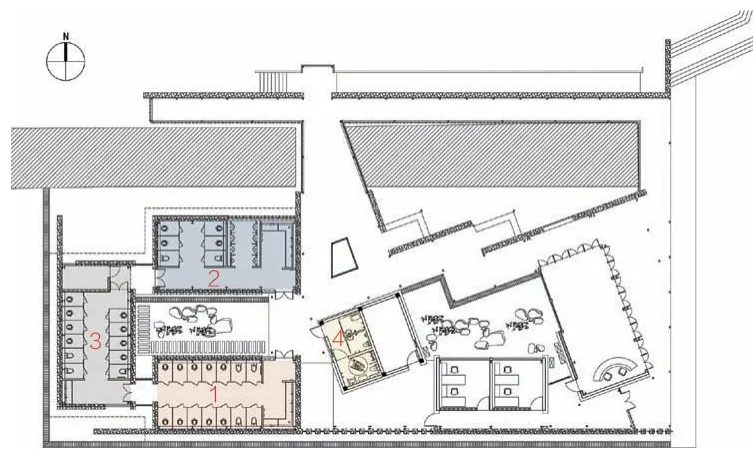

2 总平面图

3 转折的外廊

4 建筑的表情隐藏在一片土墙之后

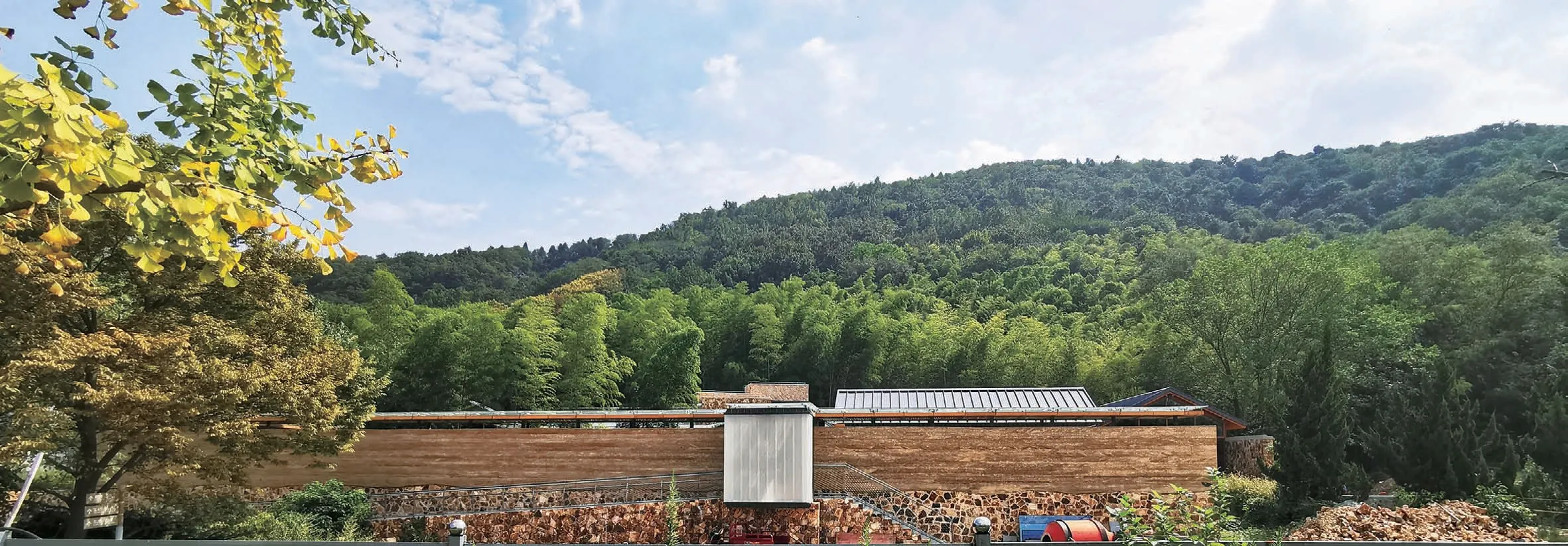

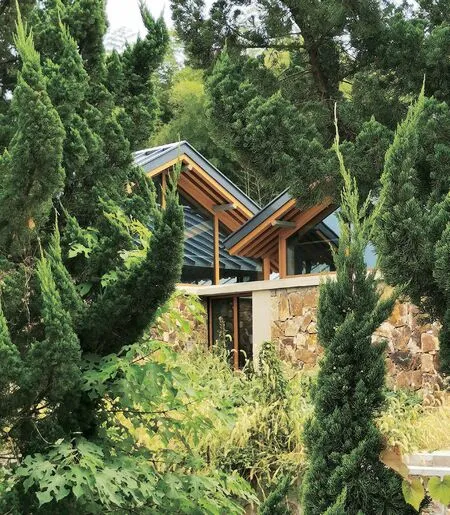

于是在我们的设计中,沟渠和竹林之间,建筑以化整为零的方式散落在场地中。体量的消解使得整体高度低于紧邻的竹林高度,屋顶的错落让人联想到附近村落的形态。在这个“聚落”中呈现出两种秩序,一种是平行于沟渠的方向,另一种以一定角度回应东侧景区入口的方向。这两种秩序在空间中形成多次穿插和交汇,同时也退让贴临渠边的一小簇竹丛。沟渠被充分纳入到设计的范畴中,成为建筑内部的重要借景元素,一道长41.5m的夯土墙定义出渠边空间的水平线性走向,并成为建筑朝北的物理边界,墙内面向沟渠设置了休息廊,廊下设置休息坐凳,此处短暂隔绝了外面的喧嚣,让人沉浸在这光影婆娑的林边水渠之景中。墙的中段留有建筑面向北侧的入口,以顺应来自西部停车场和景观带的客流,人群可通过架设在渠沿边的“廊桥”由北至南到达渠的南岸。设计力图通过这种向场地原有痕迹致敬的方式延续空间的在地性。而到达南岸的游人流线似乎开启了一段游园历程,动线在一个光井处再次被分折成东西走向,朝西进入一个四合院形态的“3A旅游厕所标准”公共卫生间,用“潮汐卫生间”的布局方式来应对淡季和旺季的不同使用需求。穿越廊桥的动线向东在经过毛石片墙和折廊的引导后,与东入口的流线交汇在游客服务用房的屋檐之下。建筑的南侧物理边界则是贴临竹林的一道毛石墙,其与房屋之间的空隙为后勤流线提供了交通空间。后勤流线、游客服务流线、休憩流线这三条不同属性的动线,将沿渠展开的东西向空间划分成三个庭院,各庭院之间隔而不闭、通而不透,在一个原本“剩余的边角空地”中营造出移步异景的空间效果,可视作中国传统园林手法的当代演绎。

5 建筑掩映在周围植物丛中

4 在地建造

在近郊的乡野或者乡村,便捷的路网交通使得建造呈现跨区域流动的特点,同时受制于材料难以实现本地化,因此在这个意义上,可以将乡土建造看作是利用当地方便实施并且能够有效维护的技术,延续并改善生活、生产需求的建造。

6 入口、廊桥与休息廊

7 可合并使用也可以单独关闭的“潮汐”厕所

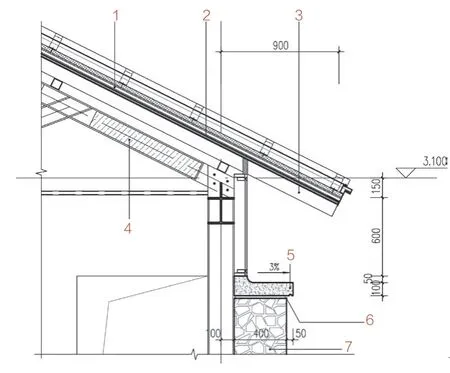

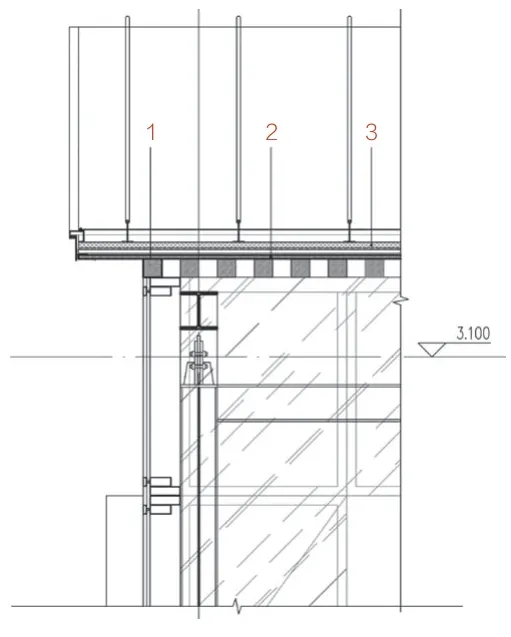

结合场地狭长的施工条件,以及希望尽量减小对石砌渠壁、原有竹丛的扰动,建筑采用小尺寸型钢结构,基础采用较浅的独立基础+基础梁的形式。三角钢屋架与柱子之间使用螺栓固定形成铰接点,一定程度上提高了施工的精确度,而用于抵抗侧推力的下弦拉杆也使得整个屋顶空间充满张力,这种张拉的力量同时呼应了场地中竹的韧性。屋架上采用了钢檩条托起胶合竹的椽子、胶合竹望板、金属屋面的构造方式,不再另做室内装饰吊顶,暴露的结构感和材料质感利用高侧窗对室外的光照进行调和,形成了富有感染力的室内光影效果。

与建筑的小型钢结构搭配的是室外走廊,整个外廊顶采用小尺寸型钢梁,柱子则使用了截面只有125mm×125mm的十字钢柱形式。为了增强钢柱抗扭的稳定性,在腹板端部增加窄翼缘,形成的空腔嵌入胶合竹方料,在视觉上使柱子显得更加纤细,与周边竹林相得益彰。顶部钢架之间安装用于遮阳的原竹杆百叶,在下部空间中投射出美妙的光影。

在这次建造中,与钢结构搭配的除了竹材,还有夯土墙和毛石墙。这两种传统建造工艺在工业化建造的大背景下,于工人手中得到了与时俱进的发展。准确来讲,此夯土墙应称为是将土、砂石、水泥、钢筋混合在一起的、利用模板和气夯夯筑的“夯土混凝土墙”,与单靠人力夯、土、砂、植物筋的传统夯土墙相比,呈现出施工更快、结构安全性更好、防水性更佳的优势。毛石墙虽然选用了非本地产的黄锈石作为材料,但也与整个空间色调相协调;特地为毛石墙设计的压顶、放大墙基、护角等混凝土构件,采用了剁斧石的抹灰工艺,与传统不同的是,在侧面和顶面这些难以操作的界面,工人使用了施工更简便的砂轮电磨。

8 秩序冲突在建筑中的呈现

9 秩序冲突在建筑中的呈现

10 过程中的在地乡土建造

11 现代夯土强的机械气夯

12 现场的传统剁斧石工艺

13 工业材料与乡土材料的细部

14 柱顶的铰接点

15 节点大样

5 结语

在竹林与水渠之间的汤山猿人洞游客服务点,并没有拘泥于“本地人、本地材、本地造”的狭义乡土建造模式,而是采用了遵循场地的实际特征、空间的现实需求、建造的地域背景的设计原则,通过让场地的“新生者”向“原住民”学习借鉴的方式,尊重并延续了与场地已经达成平衡的这种“契约”关系,这不失为一次在地建造方式的有益探索。

16 节点大样