中柱与火塘*

——藏彝走廊地区彝族住屋空间原型平面衍化分析

胡斌 许文宇 陈蔚

重庆大学建筑城规学院

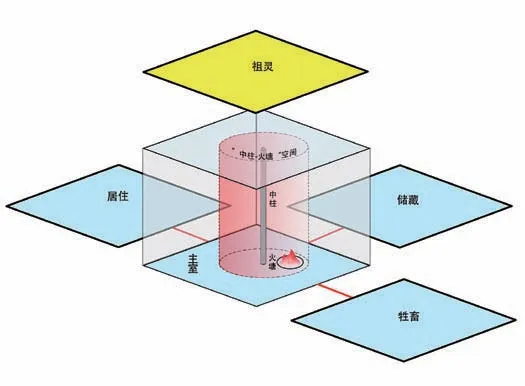

在藏彝走廊地区的“中柱通天”和“火塘驻祖”共存观念驱使下,以“中柱—火塘”构成的基本空间结构是藏彝走廊氐羌民族一切空间生产的内核基础[1],通过“中柱—火塘”共同建构起的空间原型图式影响着藏彝走廊地区的氐羌系民族住屋的发展与衍化。

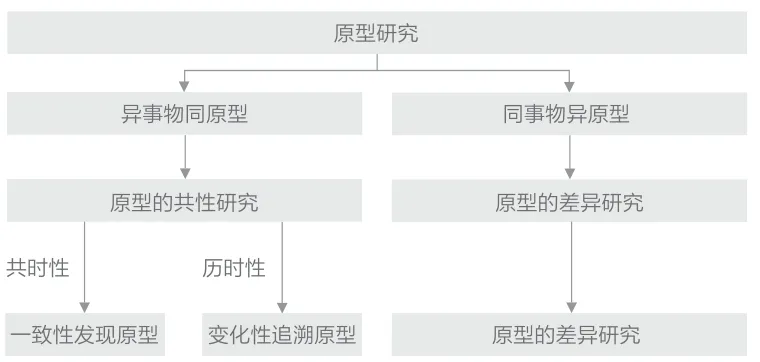

建筑发展的本质是以原型为基础进行的衍化,藏彝走廊地区的彝族住屋发展也在不断衍化。本文通过以建筑原型研究中的同原型异事物和异原型同事物的比较研究为主要研究方法,对彝族住屋进行原型分析(图1)。同原型异事物的比较研究是对原型之间共性的研究;同事物异原型的比较研究主要针对的是原型差异的分析[2]。在此基础上结合历时性与共时性,通过比较研究分析得出彝族住屋基于“中柱—火塘”这一原型空间的平面衍化过程,分析其衍化机制影响因素。

1 异事物同原型:共时性下的住屋“中柱—火塘”空间平面衍化分析

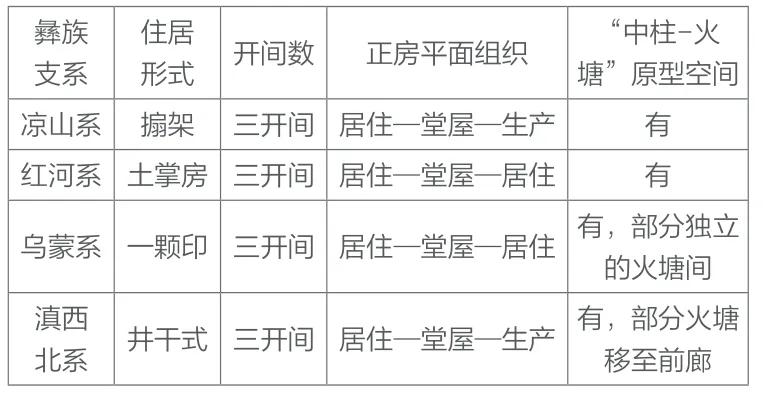

彝族族群在藏彝走廊地区由于民族迁徙分布地域广袤,形成了搧架房、土掌房、汉式合院、井干板房等多种住屋建筑形式。该地区彝族族群按建筑形式和地域可分为四个支系[3]:主要聚居在四川大小凉山的凉山系;云南东南部红河州地区的红河系;云南中部、东北部和贵州西北部的乌蒙系;云南西北部的滇西北系(图2)。

1.1 凉山系彝族:搧架住屋

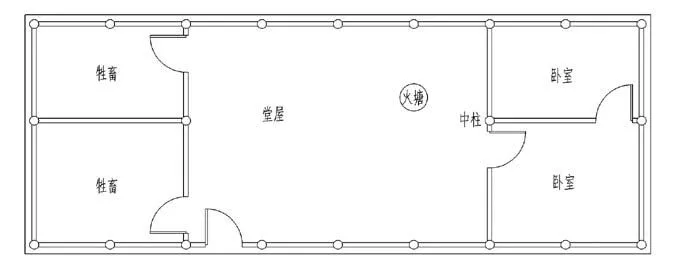

凉山系彝族主要分布在四川凉山高海拔地区,该地区彝族住屋建筑形式主要为穿斗搧架(图3),是借鉴汉式穿斗结构发展出的彝族特有的民居结构形式[4](图4)。建筑平面呈矩形,通常为两层三开间。次间分别为卧室和储藏(或牲畜)用房,明间为堂屋,堂屋内靠次间一侧排架中间的柱子为中柱,在中柱一侧设火塘及玛都祖灵牌位,这是彝族人待客、饮食、起居、祭祀等活动的重要活动空间[5](图5)。

在搧架的发展过程中,经历了杈杈房(图6a)—草房(图6b)—搧架住屋的衍化过程,搧架住屋逐渐定型,有了单体搧架和院落式搧架(图6c)这两种形式。早期杈杈房使用木杈作为支承,已经出现了柱的概念,并且有了角柱与中柱的区分,但还没有墙的概念,内部是完整大空间;发展至草房时,用夯土筑外墙,内部进行简单的功能划分,火塘的出现和使用使得“中柱—火塘”空间基本定型;最后发展至搧架后,随着建筑结构的清晰和平面功能的细化,在平面功能上呈现出“居住空间—堂屋—储藏(牲畜)空间”的明确分区。随着生活需求的增加,在此基础上发展形成了院落式和单体式,但以“中柱—火塘”为核心的原型空间则一直延续保留了下来。

1.2 红河系彝族:土掌房

红河系彝族主要分布在云南东南部红河州地区,集中在哀牢山、无量山一带。该地区地形多为河谷、山地,红土资源丰富。受到红河流域的气候及交通条件影响,彝族族群需要大量的粮食储备和用于晾晒粮食的晒台,因此结合地形特征发展成了退台式建筑,形成了独具地域特征的彝族土掌房(图7)。彝族土掌房是以土、石、木为主要建筑材料,采取夯筑土墙和柱子同时支撑房顶重量,房顶再铺泥土捶平压紧而成的土木结构建筑[7]。

1 建筑原型的研究方法框架

2 藏彝走廊地区彝族支系区划范围图

3 彝族搧架住屋内室

4 彝族搧架剖面图

5 凉山美姑县巴普乡某宅平面图

6 彝族凉山系住屋演变平面简图

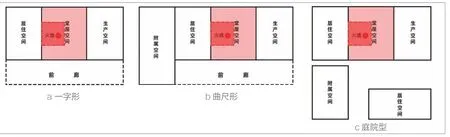

彝族土掌房正房平面多为矩形,呈两层三开间,与搧架所不同的是,土掌房在平面功能上呈竖向区分,一层功能为“居住空间—堂屋—居住空间”,二层为储藏空间,并结合两侧耳房的屋顶作为晒台,满足日常生活晾晒需求。彝族土掌房衍化发展至今按平面形式主要分为条形土掌房(图8a)、方印形土掌房(图8b)、院落型土掌房(图8c)。受到山地地形因素限制,彝族土掌房布局紧凑,但以“中柱—火塘”为空间原型的主室三开间正房一直延续了下来。

1.3 乌蒙系彝族:一颗印

乌蒙系彝族分布在以西南地区由东北向西南,横跨滇、贵两省的乌蒙山脉的区域,包括滇中昆明、楚雄的丘陵平坝地带,以及滇东北昭通、会泽以及黔西北毕节、威宁山区。该地区山林茂密,土石资源丰富,以构筑材料为分类方式可将乌蒙系彝族建筑分为土墙夯筑、土筑碉房和石筑板房三个亚区[3](图9)。

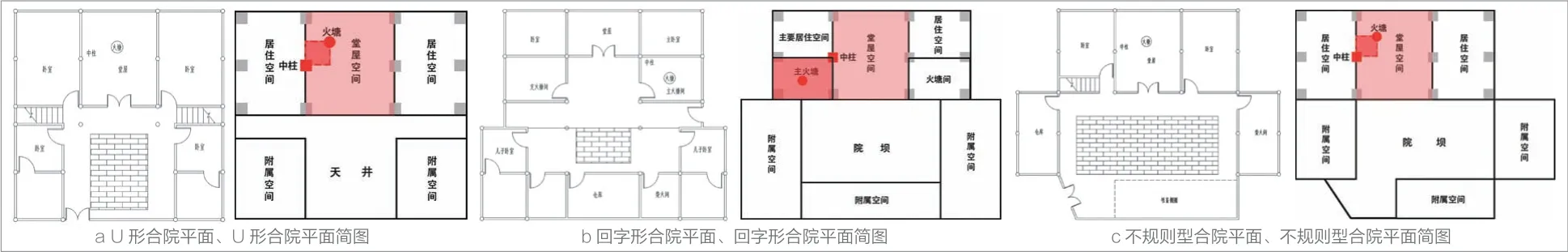

该地区毗邻汉地,受中原文化影响,民居形式多以汉式合院为主,平面形式以“一颗印”为代表。但不同于中原地区汉式合院严谨、对称的布局形式,乌蒙系彝族住屋结合地形,布局紧凑灵活,按平面形式分可分为U形、回字形、不规则型(斜向型)(图10)。U形合院中正房仍为三开间,堂屋内设中柱、火塘。回字形合院中正屋部分堂屋向后退一个柱距,形成凹廊,火塘移至次间两侧形成独立的火塘间。此时靠左侧的中柱与火塘所形成的“中柱—火塘”空间位置由堂屋变换至独立的主火塘间,有了更加明确的空间限定和围合(靠近家中长辈卧室或者家庭主要劳动输出的卧室),这也体现出“中柱—火塘”空间所被赋予的权利空间权属。不规则型合院形式主要出现在滇中地区,在地区社会文化相互交融的影响下,对于入口朝向及房屋选址方位等有更加严格的限制,因此常常朝某个特定方向开门,合院内房屋呈不对称分布的特征。综上,虽然乌蒙系彝族住屋受中原地区文化影响融入了汉式元素,但彝族自身的“中柱—火塘”原型空间仍然作为彝族族人日常活动和精神空间的重要载体而存在。

1.4 滇西北系彝族:井干式住屋

攀西滇北地区地理上主要为滇西北高寒地区以及攀西高原的川西南泸沽湖一带的高海拔山区,分布在这一区域的彝族聚落多位于高山陡坡林地。游动不定的生活和苛刻的地形条件使得彝族人建房体量较小,形成了易于施工和拆卸的井干式住屋。井干式住屋是以木墙为主要承重、木柱起辅助支撑和空间分隔作用的纯木结构房屋,部分地区还会加石材稳固墙体,称为闪片房(图11)。

根据井干式住屋的平面组合形式,可以分为一字形、曲尺形、庭院型。一字形(图12a)是彝族井干式住屋最基本的平面形式,一般为两层三开间带前廊,“中柱—火塘”空间位于堂屋,也有部分火塘移设于前廊,这是由于井干式为全木结构出于防火的因素而考虑。曲尺形(图12b)则是在一字形的基础上增加一个耳房,形成L形平面,也有部分彝族住屋会将火塘移入耳房侧的厨房。由于受到苛刻严峻的地形条件限制,井干式合院通常通过建筑围合,并未有明显确定的围墙边界形成庭院(图12c)。但在上述几种平面形式内,正房呈三开间,堂屋作为主使空间的特征仍然像其他支系一样延续保持,只是受到建筑材料的限制导致部分民居中火塘的位置产生了变化,但其根本属性并未发生改变。

2 异事物同原型:历时性下的住屋“中柱—火塘”空间平面衍化分析

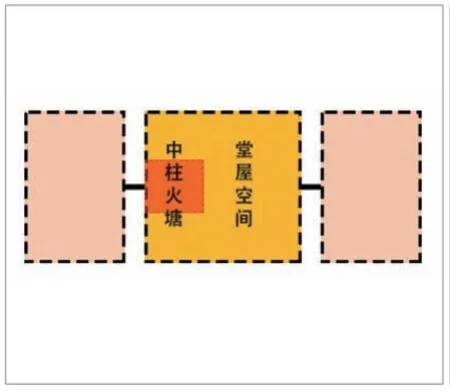

尽管彝族各个支系的住居形式各有不同(表1),但可以发现四个支系始终存在着一个未发生太多变化的主要空间,即彝族住屋正房。其特征为三开间,其中堂屋作为主使空间,两侧为生产居住空间(图13),堂屋内的“中柱—火塘”空间作为堂屋的核心空间,在四个支系的发展中都得到了较好的延续和保持。

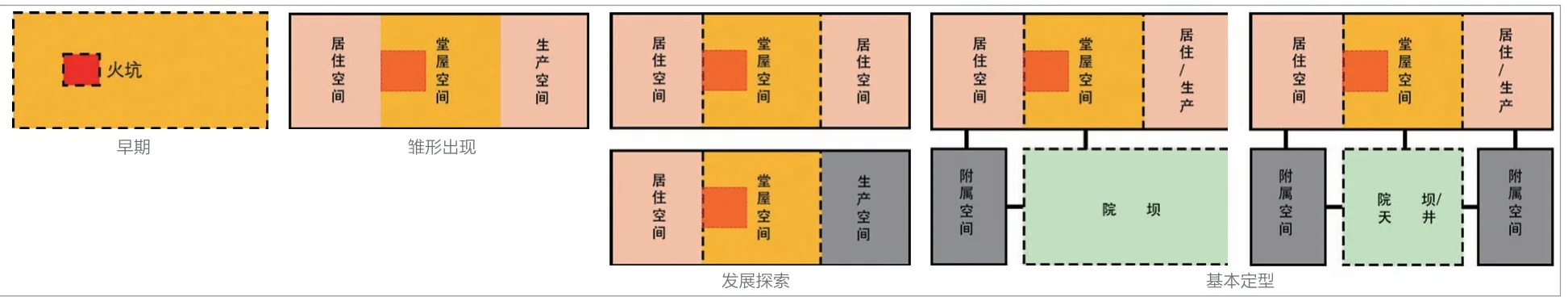

以此作为串联各个支系的共性特征,通过对彝族先民遗址考古、住屋平面测绘等资料的整理、分析,可以得出藏彝走廊地区彝族住屋衍化存在四个阶段(图14)。

7 彝族红河系土掌房

8 彝族红河系住屋类型图

9 彝族乌蒙系昆明乐居村彝族住屋

10 彝族乌蒙系住屋类型图

11 彝族滇西北系井干式住屋

12 彝族滇西北系住屋类型图

13 彝族住屋堂屋平面简图

14 彝族住屋衍化过程平面简图

表1 彝族各支系住屋平面信息

(1)早期:从挖掘出的彝族先民现存的几处考古遗址平面如元谋大谋子遗址、宾川白羊村遗址[8]等发现,当时的彝族先民生活于一个大的居住空间下,只对居住环境进行简单围合,形成内外分隔的墙体,内部没有空间分隔,也没有功能分区的概念。

(2)雏形出现:在对建筑材料有了认知后,草房、杈杈房等较为原始的彝族住屋建筑形式开始出现,这一时期的彝族住屋仍在大空间下,随着中柱和火塘的出现,“中柱—火塘”原型空间确立,凸显了堂屋的重要性,同时对大空间起到了模糊的内部边界限定的作用。

(3)发展探索:随着生产力的提高和材料、技术等方面的发展,搧架、土掌房、井干板屋等适宜不同地区彝族居住的房屋形式开始出现。尽管住居形式不同,但“中柱—火塘”原型空间一直得以延续,在此基础上隔墙的使用也让功能空间有了明确划分,“中柱—火塘”原型空间的地位得到凸显。

(4)基本定型:当单一的住居建筑已经无法满足彝族人的日常生活需求时,彝族人民开始在正房两侧增加耳房,出现了L形或U形等建筑组合形式。但“中柱—火塘”原型空间并未出现在耳房中,因此其并非是对于正房的复制,而是作为正房的附属空间存在,这表明此时彝族建筑有了更加严谨的空间序列。发展至今,彝族住居的基本形式已经成型,即使是在汉彝交往密切的乌蒙系地区,在结合了中原地区合院建筑的平面形式后,“中柱—火塘”原型空间依旧保留了下来。

3 异原型同事物:共时性下的红河系不同民族住屋“中柱—火塘”空间平面比较分析——以彝族、哈尼族、傣族为例

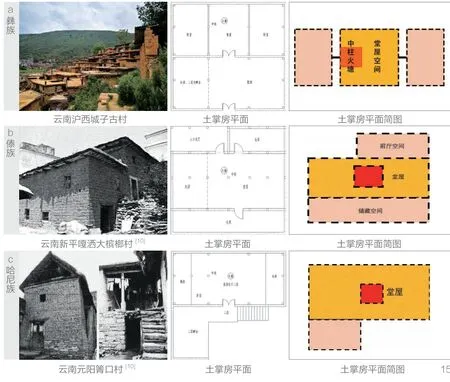

“中柱—火塘”原型空间并不是彝族独有的民族特征,而是作为整个藏彝走廊地区的共生文化基质之一。在红河流域,很多民族都使用土掌房(主要有彝族、哈尼族、傣族和汉族)(图15)。傣族的土掌房呈三字形分布,采用递进式的组合形式,由前、中、后三个条形空间组成,前部为入口过厅廊道和厨房,中部为堂屋和餐厅,后部为生产空间,二层为居住空间[9]。哈尼族的土掌房为一字形条形空间,一层用作储藏,二层通过楼梯进入,是一个大空间的堂屋,有火塘和中柱,内部进行简单隔断或者不隔断,是居住和生产功能合用的空间[10]。

三个使用土掌房的民族都将堂屋作为整个住屋的主使空间,同时在土掌房的构造技艺、结构形式等建筑逻辑上存在一定的相同之处,并且保留了中柱与火塘,但在“中柱—火塘”原型空间的表达上出现了不同的转译。红河系彝族与其他三个彝族支系在空间组织序列上采取相同的横向展开方式,其他功能空间都是由“中柱—火塘”空间扩展开来;而傣族或者哈尼族仍是以“中柱—火塘”为核心大空间,其他空间并未独立分化出来。这表明即使采取同样的建筑形式、材料、技艺,彝族对于“中柱—火塘”原型空间仍保留了本民族的建构逻辑,未受其他民族的影响。

4 结语

彝族作为藏彝走廊地区人口分布范围较大的民族之一,各支系民居建筑形式迥异,但都是以“中柱—火塘”空间为原型进行发展衍化。“中柱—火塘”这一空间原型融合了一切其他空间,成为精神空间与现实空间的统一体(图16)。随着原先多功能综合的“中柱—火塘”空间的不断专化,分化出各种不同功能的空间,并且将卧室空间、厨房空间、牲畜空间等组织围合到完整的住屋空间中,“中柱—火塘”担负着组织室内现实空间及精神空间的作用。

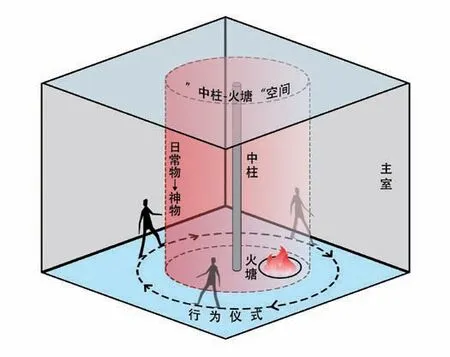

在彝族不同的人类活动如祭祖大典中的绕柱(绕火塘)[11]或者彝族盖房选材先选中柱、祭中柱、祭火塘等[12]一系列的行为仪式强化下,“中柱—火塘”原型空间的重要意义潜移默化地在彝族人的精神世界和现实世界扎根生长,当日常物(即中柱、火塘)转化为“神物”后,“中柱—火塘”的核心得以确立。彝族人世世代代形成“身体记忆”和程式化动作与神物合而构成场域,这也是“中柱—火塘”原型空间的建构过程(图17)。尽管彝族四个支系所表现出来的建筑形式各有不同,但“中柱—火塘”空间作为其联系的纽带和建筑空间原型,一直贯穿于四个支系的衍化过程,这也是藏彝走廊地区彝族住屋建筑存在的本质意义。

15 彝族、傣族、哈尼族土掌房比较

16 原型空间示意图

17 行为仪式示意图

图表来源

图1根据文献[2]改绘;图3,4来源于文献[4];图11来源于文献[3];图15部分来源于文献[10];其余图表均为作者自绘或自摄。