基于知识图谱可视化分析的医疗救助制度研究

黄瑞芹 谈 睿

(中南民族大学公共管理学院,湖北武汉,430074)

一、引言

为切实帮助城乡贫困人群解决就医方面的难题,我国在2003年和2005年分别在农村和城市展开医疗救助试点,2008年城乡医疗救助制度全面实施。但当前,贫困人群的基础医疗服务需求不断提高与“因病致贫”“因病返贫”的风险依然存在之间的矛盾逐步显现。学者们基于不同的视角、内容和方法对医疗救助制度进行了大量研究,并取得丰硕的研究成果,为我国医疗救助制度研究奠定了基础。

但目前针对我国医疗救助的综述性研究较少。由此,本研究使用文献计量方法,运用Citespace可视化软件来梳理医疗救助制度研究的热点与发展趋势,以期深化对医疗救助制度研究的认识,促进制度建设,为以后的研究和实践提供理论支撑和借鉴。

二、数据来源和研究方法

(一)数据来源

本研究数据来源于中国知网(CNKI)数据库,文献的采集使用期刊专业检索方法。笔者检索关键词为“医疗救助”“城乡医疗救助”“农村医疗救助”“城市医疗救助”的相关文献,共找到3113条结果。为保证文献质量,对CNKI数据库中呈现的文献进行筛选,将文献的来源类别设置为北大中文核心期刊和CSSCI期刊,再排除掉与本研究相关度不高的文献,最后保留575篇有效文献作为研究对象,并在中国知网上采用Ref格式下载。

(二)研究方法

本研究采用的分析方法是文献计量分析中的共词分析法(Co-word Analysis)。共词分析法是通过对某一学科领域内一篇文献中出现的多个关键词进行分析,观察这一学科领域中主题间的关系,展现这一学科领域的研究结构及学科范式[1]。本文基于这一方法,应用CiteSpace信息可视化软件来绘制医疗救助制度领域中研究热点与主题演进的科学知识图谱,以清晰的可视化效果展示该研究领域的发展概况。具体操作设置如下:将软件中时间跨度设置为1994—2020年;时间切片设为1;Pruning参数和功能区选择最小树法。由此,得到所需要的科学知识图谱。

三、我国医疗救助制度研究的现状描述

(一)发文量的时序变化

在科学研究领域中,文献的发文量(见刊量)在时序上的变化可以很好地反映学者对相关领域关注度的变化,也可以直观地反映当前该研究领域的发展速度。从医疗救助制度文献年际分布图(图1)可以看出,我国医疗救助制度的研究热度呈现出“升高—爆发—趋缓”的变化轨迹。具体来说,该领域的研究经历了自2003年开始受到关注,到2008年进入研究高峰,大量研究成果开始涌现,再到当前总体稳定的态势转变。

图1 我国医疗救助制度相关文献年际分布图

笔者发现,我国医疗救助制度的研究节点与其建设和发展联系紧密。我国农村医疗救助工作于2003年展开试点,学者们此时开始关注医疗救助制度,该研究领域出现了第一次研究高峰。2008年发布的《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》标志着我国城乡医疗救助制度全面建立。与之相应,2008年我国医疗救助制度研究成果大量涌现,发文量达到最高峰,且研究热度持续时间较长。2008年发表在北大中文核心期刊与CSSCI期刊的相关论文达到了56篇,2009年与2010年也都达到了49篇。2014年国务院颁布的《社会救助暂行办法》为医疗救助工作搭起了一个相对完整的制度框架;2015年多部委联合出台的《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》要求,城市医疗救助制度和农村医疗救助制度于2015年底前合并,全面开展重特大疾病医疗救助工作。这一时期学者们对医疗救助的研究热度再度提上升,并维持相对稳定的发展态势。

(二)研究作者与机构分布

从CiteSpace生成的研究作者与机构共现图中可以直观地观察到该领域中高产作者和机构的发文量及合作程度(图2)。图中的节点越大,表明作者在该领域越活跃,文献贡献越大。节点间的连线代表合作的程度,连线的粗细程度与合作的次数成正比。从目前来看,我国许多研究医疗救助的人员和机构已经具备了较高的学术影响力。就文献作者而言,发文量排在前5位的学者分别是姚岚(22篇)、孟庆跃(10篇)、顾昕(8篇)、孙菊(8篇)、易春黎(8篇)。就机构而言,排在前3位的研究机构分别为华中科技大学医药卫生管理学院(22篇)、武汉大学政治与公共管理学院(11篇)、四川大学华西公共卫生学院(9篇)。这些作者和研究机构在医疗救助的保障范围、资助水平、筹资模式等方面都进行了比较深入的探索,但是相互之间还没有展现出紧密的合作与联系,可视化的作者与研究机构共现图并没有出现有规则的网络,图中各节点也较为分散。如果将研究学者与机构结合来看,主要研究机构与高产作者的工作单位直接相关。

图2 我国医疗救助制度研究的作者与机构共现图谱

四、我国医疗救助制度研究的热点分析

(一)关键词共现分析

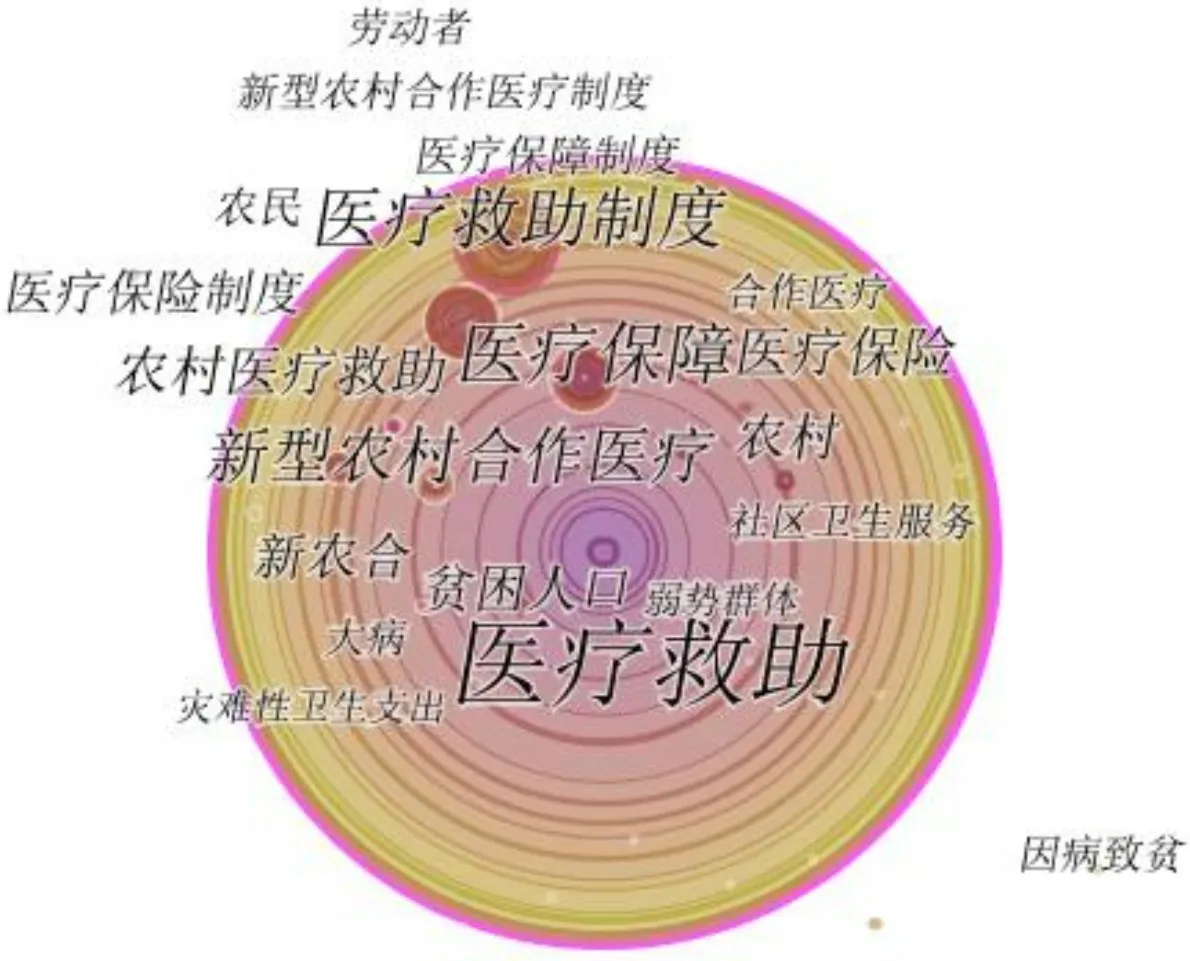

关键词作为一篇文章的核心词汇,对文章的内容高度提炼。对关键词进行研究就是以最直观的方法获取某一领域研究热点的方向与脉络。将575篇文献导入CiteSpace软件,设置节点类型为Keyword后运行,得到医疗救助领域的研究关键词共现图谱(图3)。

图3 我国医疗救助制度研究的关键词共现图谱

节点出现的频次越高,其所对应的圆圈就越大。节点的中心性影响其在图谱中的位置,中心性高的节点会更加贴近图谱的中心。高中心性的节点(中心性≥0.1)通常会成为两个不同领域的连接枢纽,这也表明关键词的中心性与关键词之间的信息量成正比。表1展现的是CiteSpace软件提供的各关键词出现的频次、中心性及关键词首次出现的年份。

结合图3和表1可以看出,“医疗救助”“医疗保障”“医疗救助制度”“新型农村合作医疗”“医疗保险”“农村医疗救助”和“农村”等关键词具有高中心性,出现频次高。这些大的节点周边散落着很多小的节点,并且表现出了集中性,说明我国的医疗救助相关研究热点联系比较紧密。

表1 我国医疗救助制度研究关键词频次、中心性及首次出现年份

(二)关键词聚类分析

为了进一步考察医疗救助制度研究热点的知识结构,本文在关键词共现的基础上对医疗救助制度研究的关键词进行聚类分析(图4)。聚类模块值大于0.3通常表明聚类结构显著,聚类平均轮廓值大于0.5通常表明聚类合理。对于我国医疗救助制度研究的关键词聚类而言,聚类模块值为0.7738,聚类平均轮廓值为0.5344。从图4来看,医疗救助的关键词形成了#0低保标准、#1医疗保险、#2个人卫生、#3医疗救助、#4大病保险、#5重特大疾病、#6新农合、#7医疗保险制度、#8农村医疗救助、#9参合农民共10个聚类群。聚类群的编号数字越小代表该聚类的规模越大,其包含的关键词节点也就越多。

图4 我国医疗救助制度研究的关键词聚类可视化图谱

CiteSpace软件显示出的详细聚类信息如下:在#0聚类“低保标准”中包含的主要节点有“定群研究”“困难家庭”“资金筹措机制”“低保对象”等,这表明该类研究重点讨论我国医疗救助制度的保障范围和困难群体的界定标准;#1聚类“医疗保险”中的关键节点是“基本医疗保险”“新农合制度”“医疗卫生”等,这表明基本医疗保险与医疗救助制度都是医疗保障体系的重要组成部分,有着非常高的关联性;#2聚类“个人卫生”中出现得最多的关键词有“卫生服务”“社会卫生服务机构”“定点医疗机构”等;#3聚类“医疗救助”中主要包含了“医疗救助”“城市贫困”“灾难性卫生支出”等节点;#4聚类“大病保险”的主要节点有“大病医疗保险”“健康扶贫”“卫生资源配置”等;#5聚类“重特大疾病”中的关键节点有“医疗费用”“医疗救助”“社会捐助”“弱势群体”等,此类研究的重点为灾难性支出对困难家庭的影响;#6聚类“新农合”的关键节点有“衔接”“合作医疗”“农村卫生服务”等,此类研究主要探究农村居民接受医疗的水平,建立农村医疗健康保障网络也是研究的核心;#7聚类“医疗保险制度”中包括“参保人群”和“城乡居民基本医疗保险”等重要节点,此类研究重点讨论我国的医疗救助制度与其他医疗保障制度之间的联系;#8聚类“农村医疗救助”中有“新型农村合作医疗”“农村医疗救助”“政府补助”等节点;#9聚类“参合农民”中的重要节点有“补助标准”“财政补贴”等,此类研究主要探讨当前医疗救助制度与新农合衔接的主要形式。

(三)医疗救助制度研究的主题

通过对医疗救助制度研究的关键词进行共现分析与聚类分析,笔者从与我国医疗救助制度相关的研究中归纳出保障范围研究、资金收支机制研究和制度衔接研究三个主题。

1.医疗救助制度的保障范围研究

清晰界定医疗救助的保障范围是医疗救助制度研究的基础,学术界对这一问题的讨论随着该领域的发展不断深入,制度受益群体也在不断扩大。

在医疗救助制度研究初期,有一部分学者提出部分需要救助的人群还没有被纳入医疗救助制度的保障范围。城市的救助对象以最低生活保障对象为主,农村则是以五保户、特困户、重点优抚对象为主[2-3]。无论是在救助基金的体量方面还是在制度的覆盖面方面,贫困群体的医疗服务需求没有得到完全满足。

随着医疗救助制度研究的深入,保障范围窄这一问题愈发引发关注。一部分学者聚焦没有被纳入救助范围的贫困群体,例如,低保边缘家庭往往被排除在医疗救助制度的覆盖范围之外[4]。一部分学者则关注保障范围窄的原因,对医疗救助制度的筹资及支付能力进行研究[5]。还有一部分学者致力于研究当前医疗救助对象界定标准的改革,比如重新审视将“健康状态”和“经济状态”作为救助标准的权重,打破以经济水平为核心的救助标准,或是基于灾难性和致贫性医疗支出的标准[6-7]。目前,学者们普遍认为,应基于医疗救助对象的医疗服务需求程度和家庭支付能力来扩大医疗救助制度的保障范围。

2.医疗救助制度的资金收支机制研究

医疗救助制度的资金收支机制研究主要探讨资金的支付与筹集,收支机制直接影响受助群体的实际受益度。

在资金支付方面,一部分学者关注我国医疗救助的支付水平。他们普遍认为,医疗救助的支付水平显著影响受助家庭对制度的满意度,当前医疗救助制度正朝着高覆盖、广受益的方向发展,并得到多数家庭的认可,救助水平仍然有相当大的提升空间[8-9]。另一部分学者将关注点落在医疗救助的支付方式上。医疗救助支付方式主要分为直接的现金给付和资助参保两种形式。由于现金给付方式存在“起付线”与“封顶线”,通过医疗救助制度减轻困难群众医疗支付负担的功能没有得到充分发挥[10-11]。在参保资助方式中,资助目标人群的参保覆盖面有待扩大,一些地方政府还没有达到中央规定的保障范围要求[12]。

在资金筹集方面,多数学者将注意力放在了理清各级政府承担的筹资责任上。明确各级政府的筹资责任,能够促进医疗救助制度的可持续性发展,提升贫困人群的实际受益度[13]。但目前学术界在各级政府的筹资责任界定上还未达成共识。当前医疗救助资金筹集过度依赖中央政府的财政补贴,因此应加大地方政府的财政支出。对此,有的学者认为,应强调省级政府的筹资责任;而有的学者认为,更应该强调县级政府的筹资责任[14-16]。还有一些学者注意到慈善组织对医疗救助筹资的作用,但观点存在分歧。有学者认为,我国慈善组织迅速增加,成为医疗救助工作中不可忽视的力量[17]。但有学者认为,慈善组织整合资源能力不足,各组织之间没有形成网络,与社会救助的衔接机制不够顺畅[18]。

3.医疗救助与其他制度的衔接研究

我国医疗保障体系包括基本医疗保险制度、医疗救助制度、大病保险制度和商业医疗保险。医疗救助制度如何与其他制度形成合力是一个重要的研究方向。医疗救助制度作为整个医疗保障体系的托底层,能否充分发挥“托底救急”的功能极为关键[19]。目前医疗救助制度与其他医疗保障制度存在衔接问题,而且在社会救助体系内部,医疗救助制度与基本生活救助制度、其他专项救助制度等的衔接机制也有待进一步完善[20]。医疗救助制度与其他医疗保障制度相衔接的具体措施包括:落实长效的核查和跟踪机制来应对“贫病交加”人群的动态调整问题;建立医疗救助“一站式”服务信息平台,为医疗救助和基本医疗保险搭建信息桥梁,前置医疗救助,缓解困难群众先垫付医疗费用的经济压力[21-23]。针对贫困问题更加突出的农村地区,撤销一些医疗救助的支付限制[24-25]。

五、我国医疗救助制度研究的发展趋势

(一)医疗救助制度研究的突变词分析

突变词是指那些在某一时间段内出现的频次陡增的关键词。关键词发生突变的程度和这个领域里该关键词的学术关注度密切相关。通过分析突变词的变化可以把握某一研究领域不同时期的研究热点变化,进而明晰该领域研究的发展阶段。图5描述的是1994年至今我国医疗救助制度研究中的突变词情况,共出现了12个突变的关键词。图中的深色线条部分代表关键词发生突变的时间段,“Begin”表示关键词突变的起始时间,“End”表示关键词突变的结束时间,“Strength”表示突变率。

图5 我国医疗救助制度相关文献的突变词知识图谱

从时间序列来看,2001年以前医疗救助制度相关文献没有出现关键词的突变。最早的一个突变词 “医疗保险制度”出现在2001年,2001—2003年间的突变词还有“社区卫生服务”和“劳动者”。2004—2009年间的突变词有“合作医疗”“弱势群体”“财政金融”“新型农村合作医疗”。2009—2013年之间没有突变词的出现,2014年出现了“基尼系数”。2016—2020年间的突变关键词有“精准扶贫”“因病致贫”“医疗救助”“健康扶贫”。

从影响周期来看,突变词“合作医疗”的影响时间最长(6年),在2004—2009年间还出现了“新型农村合作医疗”这样内涵相近的突变词。这表明,农村居民的就医问题在这一时期受到广泛关注,农村医疗救助制度与新型农村合作医疗制度的相互衔接成为研究重点。该突变词的影响周期与我国新型农村合作医疗制度从2003年开始试点到2010年基本实现全面覆盖的发展时期基本保持一致。

从突变率来看,“精准扶贫”的突变率最高,达到4.7701。这表明,近年来脱贫攻坚战略对医疗救助制度的研究产生了较大影响。疾病与贫困问题往往相互交织,让贫困群体摆脱“求医难,求医贵”的困境是解决贫困问题的有效途径。精准扶贫工作的开展,促进了医疗救助制度研究的发展。

(二)医疗救助制度研究的演进阶段

本文依据医疗救助制度研究突变词的知识图谱,结合我国医疗救助政策的发展变化,将我国医疗救助制度研究进程划分为萌芽期、发展期和成熟期三个阶段。

1.第一阶段:2003年以前

这是我国医疗救助制度研究的萌芽期。这一阶段的研究内容主要围绕医疗救助制度的必要性、可行性和国外经验借鉴展开。2003年以前我国医疗救助制度还未建立,一些家庭受到重大疾病的严重影响,因病致贫、因病返贫的问题突出。因此,医疗救助制度开始逐渐得到关注,这一时期的研究为医疗救助制度建设奠定了基础。在医疗救助制度的可行性和必要性方面,学者们普遍认为在乡村和城市有必要设立一个医疗救助制度来满足困难群众的医疗需求,这既符合公平原则也符合效率原则[26-28]。在国外经验借鉴方面,学者们对不同国家的医疗救助制度进行分析与总结,为我国医疗救助制度的建设提供经验。学术界对医疗救助制度的探讨,也促进了我国的医疗救助制度实践。

2.第二阶段:2003—2012年

这是我国医疗救助制度研究的发展期。2003年颁布的《关于实施农村医疗救助的意见》指出,要在农村地区开展医疗救助试点工作。这为进一步研究医疗救助制度创造了条件。这一阶段的研究内容更加广泛,学者们基于不同视角和方法不断丰富医疗救助制度研究,研究成果大量涌现。李华等对福利经济学、凯恩斯经济理论等医疗救助制度的理论基础进行总结,并结合农村医疗救助制度存在的问题,提出对策建议[29]。张莹等提出了医疗救助和基本医疗保险制度衔接的“三步走”发展路径[30]。这一时期的研究表现出学者们对未来我国医疗救助发展的期待。

3.第三阶段:2013年至今

这是我国医疗救助制度研究的成熟期。2013年习近平总书记提出“精准扶贫”的重要思想,我国医疗救助制度研究热度再度上升。学者们关注的热点开始转向“基尼系数”“因病致贫”,以及不同人群之间的差距问题,希望通过医疗救助制度来改善贫困人群的现状。章晓懿等测量了上海市低收入家庭的预期贫困脆弱性,发现医疗救助制度可以显著缓解低收入家庭的贫困脆弱性[31]。2016年是我国脱贫攻坚的首战之年,完善医疗救助制度成为重点工作之一,有关医疗救助制度的研究热点与“精准扶贫”“健康扶贫”等政策保持较高的相关性。这一时期文献的主题和热点旨在解决现实问题。向国春等梳理和区分了“医疗救助”和“健康扶贫”的功能与定位,并根据各地的实际经验,为“医疗救助”与“健康扶贫”的衔接提供政策建议[32]。杨波等则把“医疗救助”与“精准扶贫”进行融合,描绘出“医疗精准扶贫”理念,认为这是规避因病致贫和返贫社会现象的关键,并介绍了“126”医疗精准扶贫模式,为我国城乡医疗救助提供了新的思路[33]。随着医疗救助制度的稳步发展,该领域研究成果与现实政策的关联性逐渐加强,同时也吸引了其他学科领域的学者。

六、研究结论与展望

(一)研究结论

首先,从发文量上看,学术界对医疗救助制度展开了持续的研究探索。从2003年开始,我国医疗救助制度的研究热度呈现出“升高—爆发—趋缓”的轨迹。医疗救助制度研究领域已经出现具有一定影响力的研究人员和研究机构,但是各研究主体之间缺乏合作,大多处于“孤军奋战”的状态。

其次,从研究热点上看,医疗救助、医疗保障、农村、新农合和精准扶贫等在医疗救助制度研究领域得到持续关注,集中被研究的三个主题为医疗救助保障范围的界定、医疗救助资金收支机制的改进、医疗救助制度与其他制度的衔接。

最后,从演进路径上看,我国医疗救助制度研究大致分为三个阶段。在2003年以前的萌芽期,重点探讨我国医疗救助制度的必要性、可行性以及国外的经验启示;在2003—2012年的发展期,主要围绕医疗救助制度的理论基础与结构框架进行初步探索;在2013年至今的成熟期,将研究热点转向医疗救助制度与“精准扶贫”“健康扶贫”等的结合,国家战略规划的实施为深入研究我国医疗救助制度创造了条件。

(二)未来展望

总体而言,我国医疗救助制度研究取得了丰硕的成果,但还需从以下四个方面进行完善。第一,改变研究方法以定性研究为主的局面,未来应更多地采用定量研究方法,并基于当前的理论与稳定的政策,实现定量研究与定性研究的有效结合。第二,未来的研究应结合我国城乡医疗救助制度建设的实践。第三,不断拓宽研究视角。吸纳经济学、管理学以外的其他学科,如社会学、法学、医学等,从学科多元化视角对现有研究进行整合,推进学科交叉。第四,在后疫情时代,应拓宽医疗救助制度的研究范围,尤其要关注和探讨突发公共卫生事件下临时医疗救助制度的应对策略。